GO GLOBAL

『中央大学フェアトレード委員会 FACT × 中央大学図書館 国際機関資料室 フェアトレード展』が開催されました

2025年02月19日

テーマは「つながる生産、つながる労働 ~フェアトレードの力~」

2024年12月10日(火)~2025年1月16日(木)、中央大学中央図書館2階の展示スペースにて、『中央大学フェアトレード委員会 FACT × 中央大学図書館 国際機関資料室 フェアトレード展』が開催されました。この企画は、学生団体「中央大学フェアトレード委員会(FACT)」と「中央大学図書館 国際機関資料室」とのコラボレーションによるもので、2023年度から始まり2回目の開催となりました。

フェアトレード展でまず目に留まるのが、展示ケース内に並ぶ様々なフェアトレード商品。コーヒー、紅茶、チョコレートなどおなじみの商品の他、サッカーボール、アイシャドー、マスコット人形といった意外なものもありました。2度目に伺った際の展示ケース内は、エコたわし、お箸、プレート、ポーチなど違う商品に入れ替わっていました。各商品には説明が添えられていて、フェアトレード商品としてのバックグラウンドを知ることができました。

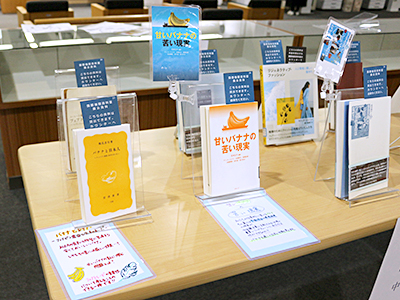

その先に進むと中央図書館・国際機関資料室・映像言語メディアラボからセレクトされた図書と映像資料が、「生産者・労働者」「フェアトレード」「商品別」「歴史」などのキーワード別にディスプレイされていました。FACTメンバーが制作したイラスト付きの分かりやすい紹介文が書かれたPOPや、「児童労働についての問題」などの記事を取り上げたホワイトボードが所どころにあり、フェアトレードへの理解を深めてくれました。

また、フェアトレードに関する動画を上映するコーナー、資料が置かれたチラシコーナーなどもあり、「フェアトレードを身近に感じるには?」をテーマにした“みんなの声”コーナーには、様々なアイデアが書かれた付箋が貼られていました。

「エコたわし」「オリーブのボールペン」などのフェアトレード商品を展示

実際の商品と共に「サステナブル・ラベル」を紹介

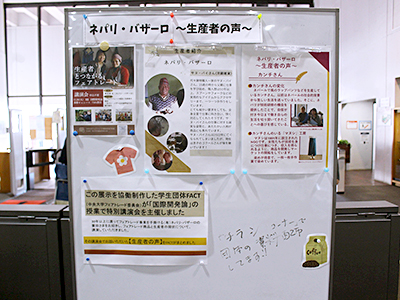

フェアトレード事業を手がける団体「ネパリ・バザーロ」より生産者の声を紹介

フェアトレードに関する図書をPOPで楽しく分かりやすく紹介

学生や教職員が訪れ、フェアトレードへの理解を深めました

「3分でわかるフェアトレード」「フェアトレードのコーヒーをつくるエチオピアの生産者のお話し」などの動画を上映

中央大学フェアトレード委員会FACTメンバーより

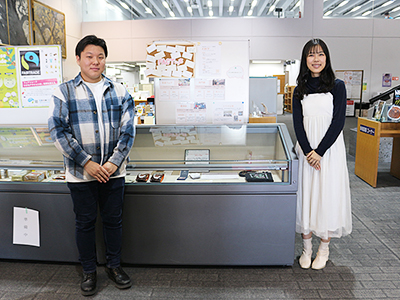

右:FLP林光洋ゼミ代表、そしてFACT代表の児玉さん(経済学部3年)

左:FLP林ゼミのもう1人の代表でありFACTメンバーの鳥生さん(総合政策学部3年)

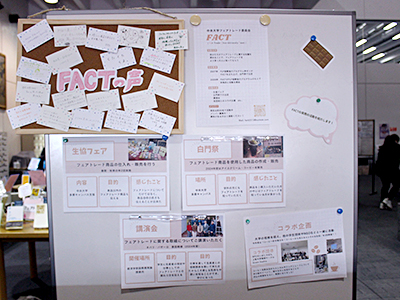

FACT(Fair Trade Chuo University Team)はFLP国際協力プログラムの林ゼミの学生が中心になって創設された団体です。活動の目的は、中央大学のより多くの人にフェアトレードに関する知識を普及し、フェアトレードを推進することです。

2024年度の主な活動内容は、6月と11月に中央大学生協の店舗にてフェアトレード商品の販売を行う「フェアトレードフェア」の開催、11月の文化祭にてフェアトレード商品を使用した模擬店の出店、12月の「フェアトレード展」で中央大学図書館の国際機関資料室と合同でフェアトレードに関する本を展示する企画(国連SDGs企画展)などです。

これらの活動を通して、学生だけでなく教職員にもフェアトレードを知ってもらい、フェアトレードを身近に感じてほしいと思います。

- 今年度のフェアトレード展のテーマ・特徴・みどころを教えてください

- 今年度のフェアトレード展のテーマは「つながる生産、つながる労働 ~フェアトレードの力~」でした。本展示会では生産者や労働者が抱える問題に焦点を当て、フェアトレードの意義や仕組み、さらに私たちにできることについて考える機会を提供しました。

まずフェアトレードの仕組みやその背景、SDGsとの関連性について、掲示物や本を通じて詳しく解説しました。またフェアトレードが生産者や労働者に与えるポジティブな影響についても学ぶことができたと思います。選出した本のうちいくつかにはPOPがついており、FACTメンバーのおすすめポイントを見た上で本を借りることができるようにしました。

また、フェアトレード商品の実物を展示しました。フェアトレード商品としておなじみのチョコレートやコーヒーだけでなく、香辛料やキーホルダー、アクセサリー、「Fairtrade Label Japan」のフェアトレードボールやカバン、「Rulie」のアイシャドウなど、珍しい商品も展示しました。フェアトレードに関する取り組みをしている団体の活動紹介もしましたので、フェアトレードを身近に感じる機会になったと思います。そして来場者の方々が「私たちにできること」について考え、意見を共有できるホワイトボード形式の展示コーナーも設置しました。

特に今回はフェアトレード商品を販売されている「ネパリ・バザーロ」の簑田様にご協力いただき、生産者・労働者の方の事例について紹介しました。生産者・労働者の方が実際に感じていることを知ることができたと思います。 - フェアトレード展開催にあたり、どのような準備をしましたか?苦労した点や工夫した点は?

- 今回のフェアトレード展は「つながる生産、つながる労働 ~フェアトレードの力~」がテーマとなっており、生産者・労働者の方々に着目した内容となっているため、展示物の作成だけではなく、情報収集や勉強をすることにも力を入れました。論文や本を通じて生産者・労働者の方々が抱えている問題について学び、そして講演会(11月26日開催)での「ネパリ・バザーロ」の簑田様のお話から実際にフェアトレードに関わっている生産者の方の現状を学びました。本の選定に関しては、テーマに沿った本を選ぶのはもちろん、昨年度のフェアトレード展で紹介していない本もたくさん紹介することを心がけました。

またフェアトレードの商品を展示することにも力をいれました。昨年度から引き続きご協力いただいた「Fairtrade Label Japan」「Realeworld」だけでなく、新たに「Rulie」や「架け箸」にもご協力いただきました。フェアトレードを「学び」「感じる」機会を提供できたのではないかと思います。 - フェアトレード展を終えての感想と今後の展望

- 今回の展示会は単なる情報展示にとどまらず、私たちFACTメンバー自身も改めて学ぶ機会となり、日常生活とフェアトレードとのつながりを深く考えさせられる貴重な場でした。普段意識せずに使っている商品が、遠く離れた生産者の生活とつながっていることを改めて感じました。展示を見た方が、「フェアトレードの取り組みがただの「良いこと」ではなく、生産者の生活を直接的に支える「仕組み」であると実感できた」と言ってくださったことが大変印象に残っています。

次回の展示会では、さらに参加型の要素を強化していきたいです。講演会やフェアトレードフェア(生協にて開催)、勉強会などのFACTが開催している別の企画と図書館企画を関連付けて、様々な企画に参加しながらフェアトレードを学び、感じ、体験することができる「フェアトレードウィーク」のようなものを開催できると、より盛り上げていけるのではないかと思っております。

中央大学図書館 国際機関資料室担当職員より

中央大学図書館 国際機関資料室担当職員とFACTメンバー

本学図書館の国際機関資料室は、国際連合(UN)や欧州連合(EU)をはじめとする国際機関が発行した資料を広く一般に公開するために、1995年4月に開設され、EU情報センターや国連寄託図書館の役割を担っています。

国際機関資料室において、「フェアトレード」に関連する図書・資料の貸出し履歴が多く学生の関心が高いテーマであること、本学がSDGsの理念に賛同していること、国際協力と持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みの一環になることから、学生団体「FACT」と協働による特別展示を企画しました。

- 今年度のフェアトレード展の反響はいかがでしたか?

- 展示を通してフェアトレードへの理解が深まったという感想を多くいただきました。

今回の展示では、サッカーボールや化粧品、エコたわし、パレスチナのオリーブでできた雑貨などをフェアトレード団体から借りて展示しました。フェアトレードというとコーヒーやチョコレートを思い浮かべる方が多いですが、このようにあまり知られていないフェアトレード商品の実物が展示されていたことは、見学者の印象に残りやすく、アンケートでも「実際の商品が展示してあって、わかりやすかった」「チョコレート以外にもフェアトレード商品があることを初めて知った」という記載が多かったです。

また、フェアトレード商品を購入することで児童労働の削減に貢献できること、生産者を守っていけることを学んだという声もあり、自分たちの行動と結び付けて考えるきっかけになったという感想もありました。 - フェアトレード展開催にあたり、FACTとどのような準備をしましたか?

- 展示開始の約2か月前に、FACTと国際機関資料室による第1回ミーティングを行いました。第1回ミーティングでは、展示のテーマ、展示物、展示内容について話し合い、FACTが制作するものと国際機関資料室が制作するものを決めました。その後は、メールで進捗状況を確認したり、FACTの集まりに参加し、実施状況を確認したりしました。

展示開始の約1か月前に、第2回ミーティングを行い、進捗状況の確認、今後の予定を話し合いました。

展示で並べる資料の選定については、中央大学図書館の蔵書検索の仕方や、テーマに関する本の選び方、昨年のフェアトレード展の目録などをFACTに提示し、FACTが展示する資料を選定しました。

パネルや本のポップなどの制作物については、FACTが主体となって制作しました。ポスターやパネルはデータを国際機関資料室へ提出してもらい、国際機関資料室の方で、印刷やパネルボードに張り付けたりしました。 - フェアトレード展を終えての感想

- 今回の展示のテーマに沿ったフェアトレード団体の調査、連絡、見本品の貸出依頼に至るまで、すべて学生だけで行い、主体的に活動してました。

FACTのメンバー同士でのミーティングにおいては、昨年の展示で中心的に活躍した現在の4年生が、積極的にアドバイスを行い、それをもとに制作物の内容を話し合っていました。ポスターの掲示を各学部の事務室へ依頼したり、白門祭でチラシを設置したり、宣伝活動にも力を入れていました。本の紹介のポップについては、どのようにすれば本の内容を伝えることができるかを試行錯誤し、イラストを描いたり、書き方を考えたり、様々な工夫をして作成していました。

FACTメンバーからのメッセージと活動内容を紹介

フェアトレードを身近に感じる様々なアイデアが寄せられました

ホワイトボードに関連記事を展示するなど、会場を設営するFACTメンバー