社会・地域貢献

教養番組「知の回廊」45「Ecological Economics―競争と共生のバランス―」

中央大学 経済学部 緒方 俊雄

経済学論纂(中央入学)鄙42巻第5号抜刷

2卯2吊3月30H発行

経済学論纂(中央大学)第42巻第5号(2002年3月)

地球環境と生態経済学

205

緒方俊雄

- 1.地球環境問題の発展

- 2.現代経済学の再検討

- 3.「社会的共通資本」概念と「大気安定化国際基金」構想

- 4.ハーディン「コモンズ(共有地)における自由の悲劇」の合意と問題点

- 5.「エコロジー(生態学)」と「エコノミー(経済学)」の接点

1.地球環境問題の発展

1)地球環境問題と地球学

現在の一番難解な問題は地球環境問題である。なぜなら、いま地球環境問題を理解するために、人間の歴史のみならず、地球、そして宇宙、さらに生命という全体システムを学際的・歴史的研究成果を経済学者も検討する必要があるからである。およそ46億年前に太陽系に地球が形成され、その過程で唯一、地球に35 億年前に生命が宿り、次第に「生命圏(Biosphere)」を形成した。そしておよそ200万年前に人類が誕生し「人間圈(Anthroposphere)」を組織化してきた、といわれている。地球は、46億年という長い時間を通じて物質循環や水循環等によって豊かな資源と温暖な気候をもたらしてきた意義を最初に正しぐ理解しなければならない。米国の古生物学者クラウド(Cloud,1978)は、宇宙から議論を始めて、地球、生命、人間を位置づけ、「宇宙船地球号」が自己調節的な機能を持ってきたが、「エントロピー」で知られる熱力学第2法則に支配され、人間社会が指数関数的な成長が展開されているために、子孫たちの将来世界は楽観できないと指摘している。

事実、現代では最先端の原子力技術が核兵器となって地球人類に危機を招き、最近では市場経済化・工業化がグローバルに進展し、人間が引き起こしている地球環境問題が深刻になりつつある.1970年代には、人類のエネルギー源として重要な石油資源が限ちれた国に独占され,・またそれらの資源は有限であり、近い将来に枯渇するということで、大きな経済問題となった。高度な経済成長は、高度な産業技術に基づく重化学工業化に伴って公害を多発し、多くの生命を危機的状況に陥れたことはよく知られている.

1990年代になると、エネルギー資源の枯渇可能性や公害という問題だけでなく、地球環境そのものが、すでに人類の生存(生命)の安全性に対して危機的状況に陥っていることが、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書や多くの地球規模の研究データからも推論されるようになってきた、

このような現状の認識に適切な光をあて、宇宙論的な視点から、地球を考え、人間を考えるとして、松井孝典氏は最近の著書(松井、1989a,1989b,1990)で、地球環境問題を考えることは、文明の本質を問うことであり、人間のレゾンデートルを問うことであり、太陽系では生命の住む唯一の惑星である地球の起源と進化を明らかにすることであると主張しているjそして、それを「地球学(Earth Science or Geoscience)」として位置づけている。ここでは地球環境の経済学を考える前提条件として、松井氏の地球学の論旨を紹介しておきたい。

地球温暖化問題は、国境を越えた地球規模の気候や気温の趨勢的な変化に関係している。気温は、太陽から入ってくる太陽光の量と、その結果、暖まった地表の熱を宇宙に放射して冷えようとする熱の「捨て方」に依存している。したがって、日本のように夏季に気温が高くなるのは、地球の白転輪が傾いているために、この季節に太陽光が地表により多く到達することによる。他方、地球気温(熟)は、大気を通して再び宇宙空間に放射される。天気予報で、冬季の晴天の深夜には「放射冷却現象のために今夜は冷えます」というのを間いたことがある。地球の気温(熱)は大気中の水蒸気(雲など)や二酸化炭素(COjなどのガスが少ないと宇宙空間に放射される。したがって、曇った日には、そのような冷却現象を抑制している。これらのガスが空中に浮遊し、地表からの熟の放射を吸収し、逃さない性質を持っているからだ。したがって、こうしたガスは「温室効果ガス(Greenhouse Gas)」と呼ばれている。このガスには、メタン、一酸化窒素、フロンなども含まれるが、人間の文明的な活動に有用なものとして最近では大量に生産され、大気中に放出されるようになっている。そこで太陽から入ってくる太陽光の量と、その結果、暖まった地表の熱を宇宙に放射して冷えようとするバランスが、大気中に「温室効果ガス」が一定以上になると狂いはじめ、地球が次第に温暖化してゆくというわけだ。

こうして地球の気温の上昇が進むと、氷河などの溶解、海面の上昇、海岸線の侵食、低海抜地域の水没、海流や風の変化、気候の変化、降水地域・降水量などが変化し、農業、林業、水産業など第1次産業の生産に不安定な影響を及ぼし、挙げ句の果ては地球上の生命、人類の生存条件を脅かすことになる.

「温室効果ガス」として最近注目されている二酸化炭素(C0,)は、地球の歴史の過程ではもともと地球の大気中に多量に存在した物質だとい.われている。そのお陰で、昔は太陽がもっと暗く低温の時代があったにもかかわらず、地球が氷結することなく、40億年以上にもわたって海水を保持することを可能にし、氷の循環活動を可能にしてきたわけである/またその後、大気中の二酸化炭素は、地球に微生物などの生命が誕生すると、それらの生命活動や地殻活動を通じて地中に封じ込められ、その結果、大気中の二酸化炭素のバランスが保持されてきた。

しかし、このようにして地中に封じ込められ長期的に蓄積されてきた二酸化炭素を合む化石性資源が、産業革命を通じて燃料エネルギーとして大量に利用されるようになってからは、再び地球表面の大気中に散布されはじめ、地球を温暖化させるようになった。その現象がいかに急速に生じているかは、松井氏の地球の進化の歴史や化石燃料の消費量と二酸化炭素濃度との関係を見ることによって明らかである。

地球の大気圏は、地表から10Km位のところまでは「対流圏」と呼ばれている。そこでは水蒸気が雲となり、雨や雪となって地上に降ることによって、大気が対流しているところだ。ジェット旅客機が航行するのもこの辺までである。対流圏の上は「成層圏」と呼ばれ、安定した大気層を形成している。この成層圏にオゾン濃度が比較的濃い層が存在している。それが「オゾン層」と呼ばれるものだが、実際にはその総量はおよそ33億トンと推計されており、それを地表に引きつめると、驚いたとこに、厚さがたった3mmしかならないほど微量なものだそうだ。このオゾン層は、今から4億年ほど前に地球活動の過程で形成され、太陽から降り注ぐ有害な紫外線を吸収し、地表に大量に届くのを防いでくれた。ちょうどサングラスの役割である。そのお陰で、水中の生物が陸上へ進出するのが可能になったわけである。ところが、1987年の調査で南極上空でオゾン層の濃度が非常に低い領域が発見され、「オゾン・ホール」と呼ばれている現象が起きていることが明らかとなって、「地球の病」の問題になっているのである。

この「病」の原因は、電子部品の洗浄、冷蔵庫・冷房機器などの冷却媒体などに広く使用されているフロンや、消化剤と七て用いられているハロンと呼ばれる人工的な化学物質成分だと言われている。これらの成分は、人類が生産した化学物質の中でも最も安定した物質で、しかも直接的には無害であるために、われわれの日常生活に大量に使用されるようになり、大気中に排出されても対流圏では容易には分解されず、成層圏まで上昇し、そこで太陽からの紫外線にさらされると、その時に発生する塩素や臭素がオゾンと反応して、オゾンを酸素分子に化学変化させる。

その結果、長い時間をかけて形成されてきたオゾン層が破壊され、そこに穴が空いたというわけだ。

このことは、経済学に大変重大な問題を提起している。つまり、経済学的に見て人間に有用なもの、すなわち「財(goods)」を生産することが、地球学から見て「生命の危機」(bads)をもたらしているという逆説(パラドックス)を提起しているからである。したがって、もともと経国済民の学問(NationaI Economy, Wealth of Nations)としての経済学の枠組みを越える問題を社会科学として今後いかに取り組むのか、地球環境問題を合めて、生態系と経済系の接点に対する接近法や判断基準をいかに形成すべきかという問題を考えざるを得なくなっているのである。

人類の経済生活が、農業が中心の時代から工業が中心の時代に移行するにつれて、加速度的に変化してきたことを、われわれは人類の歴史から学んだ。そのような変化は、最初、英国において起こった。英国の産業の進歩は、単に「発展(development)」とか「拡大(expansion)」とかいう言葉で表現するには、量的にはあまりにも大規模であり、質的には急激な変化を伴っていたので、フランスの著述家アルジャンソン侯はそれを「産業革命(the lndustrial Revolution)」という新語で表現しました。その後、「産業革命」という用語は、A。トインビーの『イギリスの産業革命史』(Toynbee,1884)やT.S.アシュトンの『産業革命』(Ashton,1948)で書名として使用されたことから、経済史の分析でも一般に普及したといわれている.

18世紀、1760年代当時の経済活動は、封建制度の足梅の下で農業(地主階級)を中心とした産業の形態が支配的でしたが、やがて羊毛工業などの製造業が分業を発展させ、技術革新を基礎に成長率を加速して、産業組織を変革してきた。産業の成長は、佐藤隆三氏の『技術の経済学』(PHP,1985)に引用されているバーナル(Bernal、1958)の分析)からも推論することができるように、比例的な成長ではなく、産業のライフサイクルを伴う成長で、産業に栄枯盛衰が存在している。

この「産業革命」には二重の意味の革命が含意されていた。その一つは「技術革命」である。

それは、人間の身体的能力を外延的に拡大し、自然からの資源を生産活動に利用するために機械類を発明し、枯渇性の化石燃料をエネルギー源として導入することによって、生産力や生産効率を飛躍的に拡大し、農業から工業、そして最近では「脱工業」(Be11.1973)へと産業組織を変化させてゆくという側面である。その論点は「エネルギー・システム」の転換でした。しかもその技術変革を外挿法で包絡線をとると、あたかも「エスカレーション」のような形になるといわれている。

他方、そのような産業組織の変化の過程における「社会革命」としての第二の側面では、新しい支配階級として産業資本家が登場し、農業から排除された無産労働者を雇用し指揮するという生産(人間)関係が形成され、また新しく企業経営の維持管理という工場制度が成立した。このような経済制度の登場した時代は、歴史的には「産業資本主義の時代」と呼ばれているが、そこでは「経済的自由主義」、つまり市場経済制度のもとで、国内市場では「自由競争」、国際市場では「自由貿易」が最も効串的な市場システムのモットーとなり、一面では物理的な観点から見た生産物の量と質の飛躍的な経済成長をもたらした。

3)「人口爆発」、「石炭問題」、「太陽黒点」と経済学

このようなモットーを支柱としてきた経済学に対して、地球環境問題という新しい経済現象に直面した時に、経済学の古典から再検討・再評価すべき課題を探求する必要がある。それは、現代の資源問題や地球環境問題へ接近するさいの経済学のあり方と洞察力を与えてくれる論点の幾つかを明らかにするためである。

4)地球環境問題と「世界環境会議」

環境ブームと呼ぶべき社会現象は、最近では、過去30年間の間に、少なくとも3回ほど起こったと指摘されている。ここでは、こうした動向を当時の外務省の担当官であった金子熊夫氏の体験的環境外交論(内藤正明・加藤三郎編『岩波講座「地球環境学」(10)』1998年、所収)の論旨に依拠して整理しておく。

最初のブームは1960年代末から70年代初め頃であった。この時期に日本では「環境庁」が創設され、国際的には最初の環境会議である1972年の『国連人間環境会議(The united Nations Con-ference on the Human Environment)』がストックホルムで開催されている。しかし、その1年半後に勃発した第4次中東戦争(1973年)に伴う第1次石油危機が、せっかく芽生えかけていた「開発より環境を優先」という考え方を再び元の「経済・開発至上主義」に戻してしまった。その後、ソ連軍のアフガュスタン侵攻(1979年)を契機とする第2次石油危機が起こり、1980年代初めまで、環境問題は論壇の中心テーマにのぽることはなかった。

環境問題が再び論議されるよ引こなったのは、1983年にノルウェーのブルントラント首相を議長とする『環境と開発に関する世界委員会(WCED)』が設立された時期である。同委員会は、それまで二律背反の対立概念とされていた「環境と開発」を「持続可能な開発(Sustainable Development)」という概念に総合させている。

その後、1980年代末の東西対立構造の崩壊とともに、ポスト冷戦時代の「新世界秩序(New World Order)」が求められる中で、地球環境問題は、多極化した新時代の世界共通の課題として再び登場し、ストックホルム会議20周年を期して1992年ブラジルのリオデジャネイロで開催された『国連環境開発会議(The united Nations Conference on Environment and Development(UNCED))』、別名「地球サミット(The Earth Summit)」で大きな注目を浴びるようになった。

この会議以後は、地球温暖化防止が最優先課題となり、1997年12月に京都で開催された『第3回国連気候変動枠祖み条約締約国会議(COP3)』、通称「地球温暖化防止京都会議」はまだ記憶に新しいところである。

現代では「地球環境」という言葉が一般に使われるようになっているが、日本でこの言葉が頻繁に使われ始めたのは1970年頃からだと言われている。それ以前は、「公害」という言葉が一般的であった.1960年代の高度経済成長の過程で、大気汚染、水質汚染、土壌汚染などの結果、日本の各地に水銀、カドミウム、その他の重金属・化学物質による「水俣病」、「イタイイタイ病」、「カネミ油症」、「川崎喘息」、「四日市病」等々が発生したが、それらはすべて「公害」と呼ばれていた。つまり、「公害」と認識する場合、それは人の健康に対し直接的に被害を及ぼす特定の病気や病理現象を意味し、それが存在するのは特定の地域や特定の産業であると見なされていた。したがって、「公害」では、野生動植物や自然環境の保護などは直接の対象から外され、海洋・宇宙を含む地球環境のような、直接には人類に危害を及ぼさないようなもの、あるいは全国・全世界の人類に影響を与えるようなものは視野には入っていなかった。

当時、日本政府の行政組織としては、厚生省を始めとする関係各省庁からの寄せ集めの「公害対策本部」が総理府に置かれ、『公害対策基本法』が制定されただけであった。それが、1970年末の歴史的な「公害国会」で一連の新法が制定され、正式に「環境庁」の創設が決定されたのをきっかけに、急速に「環境」という名称が市民権を得たわけである。このわずかの期間に起こった「公害」から「環境」への名称の変化、環境の質的な変化は,。日本国内から自然に発生したのではなく、国際社会、とりわけ国際機関の動向からの影響によるものであった。

国運は、1972年に最初の環境会議、すなわち「ストックホルム会議」を開催したが、これが日本の環境問題意識にいろいろな形で重要な影響を与えた。とくに大きなインパクトを与えたのは、この会議の準備過程でしばしば使われた、「かけがえのない地球レというキャッチフレーズである。

それは、地中海の小国マルタ代表のパルド大使が、彼の演説の中で、「深海の海洋およびその資源は『人類の共通財産(common heritage of mankind)』であって、いずれの特定国にも属さず、その所有権は地球上のすべての国に属し、その開発の利益はすべての国、人類に平等に分け与えられるべきである」という意見に由来している。伝統的な国家主権思想が絶対的であった時代に、初めて「人類の共通財産」という概念を国際法に導入し、これで地球の表面積の70%以上を占める海洋(海底を含む)とその資源を共同管理しようというパルド大使の考え方は、当時としては、革命的といってもいいくらい斬新な着想であった。パルド大使の頭の中には、海洋(海底)だけでなく、その上の空(宇宙)も含めて、地球全体を一つの有限の資源として、これを人類全体の利益のために共同管理し、保全を図ろうとする壮大な構図が描かれていたと思われる。

そしてこの概念こそが、地球環境保護の基本思想、とりわけ1972年の『ストックホルム会議』の公式スローガンである“Only one Earth”、 あるいは、その日本語版「かけがえのない地球」という思想の原点となった。

ちょうど同じ頃、国連の別の場である経済社会理事会で、スウェーデンが「人間環境(the Human Environment)」という新しい概念を提起し、この問題に関する国連主催の会議の開催を提案するという動きがあった。この提案は、1967年の国連総会で、1972年6月にストックホルムで『国連人間環境会議(The united Nations Conference on the Human Environment)』を開催するという決議となったといわれている。 スウェーデンが他国に先駆けて、なぜ最初に環境問題に関する国連会議の開催を思いついたのだろうか。その最大の理由は、同国では早くから環境問題が顕在化し、人々の意識が高揚していたことがあげられる。スウェーデンは、「森と湖の国」といわれるように、北欧の中でもひときわ美しい森林と湖沼に恵まれた国で、昔から人々の自然環境保護の意識は高かったと思われる。

ところが、1960年代半ばころから、バルト海の対岸の国々、とくにドイツ、デンマーク、ポーランドなどの工場排気ガスが気流に乗って流れてきて、スウェーデンに大量の酸性雨を降らせた結果、森林は枯れ始め、湖沼は汚染されて死の湖沼と化し、生物も住めないような危険な状況をもたらしつつあったからである。このままでは20世紀中にバルト海は死滅してしまうだろうとさえ言われていた。ところが、スウェーデンが環境保護の注意をいくら喚起しても、これらの周辺諸国はなかなか有効な対策を講じようとしなかった。そこでスウェーデンは、ついに国連の場でこの問題を一般的な形で提起し、国際的な対応策を協議する道を選んだというわけである。

またスウェーデンのこのイニシアティブを最も積極的に支援したのは、当時のアメリカであった。アメリカでも、1960年代半ば頃から、自然環境の悪化が一部の専門家の間で問題視され始めていたからである.1962年にレーチェル・カーソン女史が話題作『沈黙の春(Silent Spring)』を書いて、農薬の被害について警鐘を鳴らしたのが契機となって、環境問題が次第に認識されるようになっていた。そこで、新たに「環境保護庁(EPA)」を発足させ、国連の環境問題の論議にも積極的に関与し始めたわけである。

『ストックホルム会議』では、主要問題として次の6分野を選んでいる。

- 1.人間居住問題

- 2.天然資源管理問題

- 3.国際的な環境汚染問題

- 4.環境教育、情報、文化問題

- 5.開発と環境問題

- 6.国際的機構問題

こうした6分野のほかに、各国が重視したのは「人間環境宣言」の作成であった。この宣言は、後に本会議で、全文26項目の原則からなる『ストックホルム人間環境宣言』として正式に採択され、歴史的な重要文書となっているが、特にその第1原則で「良好な環境は基本的人権の享受に必要不可欠である」と規定し、「環境権」の考え方に明確な根拠を与えた。また、開発と環境の関係や、途上国への援助の重要性についても、複雑な意見の対立から苦労して導き出したいくつかの原則が、簡潔な言葉で表現されている。これらの基本的人権の思想が、20年後の「地球サミット」で採択された『環境と開発に関するリオ宣言』や『アジェンダ21』の中にそれぞれ形を変えて引き継がれることになった。

『ストックホルム会議』は「人間環境」という、当時としては極めて斬新的で包括的な概念で問題提起を行い、以後の世界的なものの見方に決定的な影響を与えた。これに対しリオデジャネイロの『地球サミット』は、英語の正式名称が示すとおり『ストックホルム会議』では解決できなかった「環境と開発」という二律背反的な概念を「持続可能な開発(Sustainable Development)」という新しい概念を導入することによって統一的に把握している。地球環境問題に対する国際的な関心を呼び戻し、効果的な対応策をとるためには、対立する「環境と開発」の代わりに、先進国にも途上国にも受け入れられる新しい概念を探さなければならなかった。それが1983 年に発足した『ブルントラント委員会』に課せられた最大の課題であった。そして同委員会は、世界中から数百人の有識者の意見や専門家の調査研究の成果を参考にしながら、3年余にわたり精力的に審議を行った結果、「環境と開発」に代わる新しい概念として「持続可能な開発」という言葉を提起したわけである.

1987年に発表された報告書『われら共通の未来(Our Common Future)』(WCED,1987、邦訳では『地球の未来を守るために』)によれば、「持続可能な開発」とは、「将来の世代の必要性を満たす能力を害することなく、現在の世代がその必要性を満たすことができるような開発」と定義されている。もっとも、この「持続可能な開発」という概念は、必ずしも『ブルントラント委員会』の創案というわけではなく、同委員会報告書の発表の7年前、すなわち1980年に公表されたIUNC(国際自然保護連合)、UNEP(国連環境計画)、WWF(世界自然保護基金)の3者共同のr世界環境戦略(World Conservation Strategy)Jで初めて提唱された概念である.

1991年に公表された報告書『斬・世界環境戦略(Caring for the Earth)』によれば、「持続可能な開発」とは「人々の生活の質的改善を、その生活基盤となっている各生態系の収容能力の限度内で生活しつつ、達成することである」と定義されている。

これらの定義は、いずれもかなり抽象的な性格のものである。金子氏は「途上国が現にかかえている貧困の問題を考えれば、環境保全オンリーでは地球的環境の実質的な改善は期待できない。経済社会開発と一体となった合理的な環境保金策を追求する必要がある。しかし、他方、開発や経済成長を目指すあまり、有限な資源を枯渇させたり、再生可能な資源の再生産を不可能にするような過度の利用、開発は許されるべきではない。あぐまでも生態系を破壊することなく、われわれの子々孫々の代までこれを享受し続けることができる範囲内で、生活の物的、質的改善を図るよう努力すべきである」と提言している。したがって、世界の国々の市民が合意することができるためには、(1)人間生活において基本的人権を尊重すること、(2)地球生態系の収容能力の限度内に経済活動の範囲を限定すること、そして(3)先進国と途上国および現代世代と将来世代の資源配分の合理性を追求することが確認されるが、これらが現代経済学(環境経済学)の再構築に課せられた条件でもある。これらの理論的分析は後に検討することにしたい。

2.現代経済学の再検討

1870年代に誕生した「近代経済学」は、限界効用と限界生産力に基づくミクロ経済学(価格理論)を展開し、また1930年代の「ケインズ革命」をマクロ経済学(国民所得理論)として体系化することによって、現代の主流派経済学の骨格を形成した。ここでは現代経済学の主流派である一般均衡論的接近法の基礎にある諸仮定をサーペイし、地球環境問題への接近に対して一定の限界があること、そしてその代替的接近法を明らかにしておきたいと思う。

1)均衡経済学の諸仮定と問題点

こうした問題点を明らかにするために、均衡経済学に対する鋭い問題提起を行ったコルナイ(Komai,1991)の論点整理が便利であるので、それをここでは取り上げたい。コルナイはそこでは12の基本的仮定を上げている。ここではそれらの含意を検討しておく。

均衡経済学は、以上のような基本的仮定に依拠して、次の2つの主要な問題に答えてきた。第1の問題は、市場均衡の存在と安定性に関するものである。一般均衡理論は、経済システムのどのような諸条件のもとで均衡が成立するかという問題に解答を求めてきた。すなわち、どのような過程を通じて均衡が形成されるのか、均衡の必要条件や十分条件は何か、安定性に関するさまざまな基準に照らして、その均衡はどの程度安定であるか、といった問題を究明してきたわけである。したがって、議論の中心問題は「均衡(Equilibrium)」の存在である。この概念は物理学で「平衡」と訳される概念に由来するものである。そこでは次のように定義されている。

「平衡とは、可変性の(活動的な)物質系(物体)の一つのマクロ的状態をさすが、この状態は内外の力の相互作用によってひき起こされ、時間的に不変で持続する。もしこの相互作用が、つまり相互作用の大きさを表す状態指標(圧力、温度、濃度など)が変化すると、平衡もまた変化する。平衡状態においては、状態を変える方向に作用する種々の力(相互作用に由来する力)は互いに打ち消しあい、マクロ的に見て、合成された作用はゼロとなる.」(Kornai,pp.24-5,邦訳28ページ)

また均衡の特殊な1ケースである力学的平衡の一般的な定義は次のように与えられている。

「力学的平衡(Mechanical Equilibrium)とは、物体または力学系の一つの状態をさすが、この状態では物体または力学系のすべての点が(基準として採用した基準座標系に関して)静止し続けるか、あるいは同一の速度で一様な直線運動をしているか、どちらがである。静止と一様な直線運動とは互いに同値であるが、通常、力学系がある特定の時点で静止しており、かつ持続的にも静止している場合にかぎり、その力学系は平衡状態にあるという」(Komai,p.25,邦訳28ページ)

以上からも判るように、均衡概念は「静止」概念と密接に関連している。したがって、経済システムの均衡条件を調べる場合には、経済システムが静止状態に到達することを保証させる要因とは何か、という問題に答える必要があるわけである。ここで、静止状態とは、経済システムを構成する経済主体にとっても満足できる状態であり、したがって、その均衡した状況を変化させることが、どの経済主体にとっても利益とならないような状態である。経済システムにおいても、機械論的世界観におけると同様に、均衡状態へ向かわせる諸力が作用していると信じられ、それらを中心に一義的な決定論として研究がすすめられてきたわけである。

しかし、現代では、例えば、プリゴジン(Prigogine,1980,1997)が主張するように、自然システムは熱力学法則に基づいて「不可逆性」が支配し、「散逸構造(Dissipative Structure)」から新しい秩序を生み出す自己組織化システムが存在すると認識されるようになっている。経済システムも、はたして均衡システムであろうかという疑問が提起されてきたわけである。もし不均衡(非平衡)こそが持続的な状態であって、それが通常の状態だとすると、そこにはいかなるメカニズムが作用しているのであろうかという新しい問題が存在するわけである。

第2の問題は、経済システムの状態の最適性(optimality)に関するものである。この問題はその提唱者の名にちなんで「バレート最適」と呼ばれる。経済が「バレート最適」の状態にあるということは、他のいかなる状態をとっても、ただ一人の消費者の満足をも減ずることなく、しかも、一人またはそれ以上の消費者の満足を増加させることが不可能であるような状態にあるということである。この「バレート最適」概念は、方法論的個人主義に基づく消費者の選好順序の存在を前提としている。そしてこのようにして達成された最適性は、人間社会にあってもその市場に参加できる人々のみの最適性であって、市場に参加できない人々や人間社会を取り巻く環境にとっては最適であるわけではなく、ますます両者の乖離・格差を拡大させる。このような矛盾は、一般均衡理論が市場経済のみの閉じた孤立体系として扱っていることに由来している。また、現実には急速な技術進歩が存在しているにもかかわらず、技術進歩の最も重要な一側面である規模に関する「収穫逓増」を無視しているために、現実妥当性を失っているとも言われている。さらに、現実においてはきわめて複雑な情報構造が支配的であるにもかかわらず、ただ一種類の信号、つまり「価格」情報によってシステムを完全に制御しうると見なすことも、地球環境問題を検討する際には限界があると言われているわけである。

このように見てくると、均衡経済学は、ニュートン流の機械論的世界観、古い地球観に基づいて体系化された孤立体系であることがわかる。このような孤立化した経済学体系から離脱し、新しい環境経済学を構築してゆくためには、新しい地球観や生命科学の知見を考慮し、地球環境との共生(生態系)を視座にすえながら、人間の経済生活に関する経済的課題を解明してゆかなければらないわけである。

2)「精神的・道徳的世界」と「物理的世界」:「生産」とは?

経済システムの基本構造は、生産と消費の経済過程で捉えることができる。経済学において、一般に「生産」とは人間のニーズを満足させる物的手段、すなわち「財(goods)」を産み出すことであると定義されている。こうして産出された生産物は消費される。この生産過程の内容や消費過程の内容は、これまでブラックボックスにされてきた。生産関数や効用関数をいくら眺めていても生産過程や消費過程の内容は理解できない.

「生産」とは何であろうか? 人間は何を生産しているのであろうか? 本当に物財を生産することができるのであろうか? 実際には、人間は自然物に加工を施して、生活に必要な有用物を作り出したり、効用を増したりするだけである。したがって、本源的な意味での物的生産は、人間が自然に直面して、それらの自然物を人間生活に有用なものに作り替える物質変換活動を意味しているだけである。この点を正しく認識していたのはA.マーシャルであった。彼は次のように述べている。

「人間は、物質的な事物を創造できない。精神的な世界や道徳的な世界においては、事実、人間は新しいアイデア(newideas)を生産するであろう。しかし人間が物質的な事物を生産するといわれるときでも、実際には効用を生産するだけである。換言すれば、人間の要求充足により適するように人間の努力と犠牲によって素材の形あるいは配置を変更するだけのことである。物理的な世界において人間にできることは、せいぜい、木材の断片から机を作るときのように、素材をより有用にするために変換するとか、または自然の諸力がその生命力を発現させる場所に種子をまくときのように、それに自然がより有用に作用するような機会を与えるとか、いずれかであるにすぎない.」(MarshaII,1961,p.63)

ここには二つの世界が存在している。一つは「精神的・道徳的世界」で人間の認識・観念・理性の世界である。もう一つは「物理的世界」で、自然の世界である。人間は無の中から新たに物質を生産することはできない。自然界にある素材や資源を人間に有用にするために、物質的に変換(加工)するか、あるいは配置を変更(流通)してきた。したがって、人間は、自然認識から始まり、人間の要求充足により適するように目的意識的に試行錯誤して自然を利用七てきたわけである。実はそこに物理法則、プリゴジンが主張する熱力学法則が作用している。七かし、そうした認識なしに経済学を閉じた孤立体系として展開してゆくと、市場経済の繁栄は地球環境の破壊というディレンマを産み出してしまうことに気付くことができない。事実、産業革命以降、経済の歴史的発展過程のなかで自然環境の生態系を急速に破壊し、その結果が、現代のような地球規模での温暖化、化石燃料の枯渇化を引き起こしているにもかかわらず、依然として市場均衡が最適であり、市場経済が効率的であると見なされているわけである。

この点に注目して経済過程を新しい物理法則(エントロピー法則)に依拠して定式化しているのが、ジョージェスク・レーゲン(Georgescu-Roegen,1971,1976)である。

「傑出した経済学者のうちでもアルフレッド・マーシャルだけが、力学ではなく生物学が経済学者にとって真のメッカであることを直感していた。そして、たとえマーシャルの反力学的傾向が主としてかの有名な生物学的類推のうちに反映されているとしても、長期供給曲線の不可逆性という彼のすばらしい発見は、その功績をこの傾向に帰せしめなければならない.」(Georgescu-Roegen,1971,p.11,邦訳13-4ページ) この論点はロビンソン(Robinson,1956)によって強調され、「ケムブリッジ資本論争」となって展開された。資本は粘土のように自由に変形できる「可塑的なもの(maleable)」ではないことが経済理論としてはなかなか認識されなかったわけである。そこには熱力学の「エントロピー法則」が合意されており、「時間の矢」が過去から未来に不可逆的に進行している。ロビンソンはそれを「歴史的時間」と呼んでいる。ジョージェスク・レーゲンはそこから出発して、さらに物質は自然的・人工的に磨耗し、分子となって環境の中に散逸し、有限時間のなかでは再利用が不可能であり不可逆であるとして「熱力学の第4法則」を提唱している。

地球における人間の存在は複雑な生き物という認識が必要である。地球に人類の先祖が誕生したのはおよそ200万年昔といわれるが,.人間は、厳しい自然条件のなかで採取生活を経て、定任地を探し、種子を蒔き、安定した食糧を獲得してきた。重要なことは、人間は自然を知り、季節を理解し、そうした知識(情報)の伝達方法を改善し進化してきたということである。これらの成果を受け継ぎ、人口を維持するために、生産方法(技術)を改善してきた。また人間は、生存のために、木材の種類を知り、切断の方法・組み合わせ方などを考案し、夜露をしのぎ生命の安全と快適さを得るために家屋や家具を製作してきた。こうして人間は、身体的な能力の可能性を広げ、諸活動についての膨大な知識(情報)を蓄積し、遺伝情報などとして無意識的に、あるいは言葉や文字を通じて意識的に伝達してきたということである。それらは、現在では図書館の書籍や歴史博物館の資料等を通じて人類の共通の遺産として知ることもできるようにもなっている。マーシャルが「精神的・道徳的世界」における知識の生産を指摘したのは、その意味でも卓見であった。それこそが生産の本源的形態であり、物質と異なり磨滅することのない知識のストックとなるものだからである。

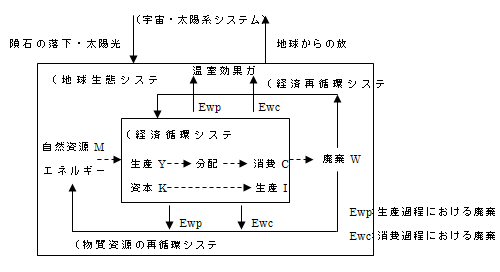

さらに人間は、生活空間に都市・交通機関・通信基盤・学校・病院などの「社仝的共通資本(Social Overhead Capital)」を形成してきた。それによって人間生活の空間が広がり、人間の精神的進歩の可能性がより一層広がってきました。しかし同時にそうした人間の物質的生産活動が地球規模で拡大し、地球の許容量を超えて大規模化してゆくと、それが今度は地球の自然を破壊する傾向が発生してきている。人間はそのことも自ら認識できるように進化すると信じたい。したがって、人間は、何を生産してきたのか、今後は何をどのように生産すべきであるのか、という反省を地球市民として行うこともできるはずである。このように、現代において自然と人間の「共生(symbiosis)」を認識できるのは、マーシャルが指摘したように、「精神的・道徳的世界」における生産の社仝的役割を認識できるからである。このような考え方は、次のように図式化することができる。

このように「物財の生産(物的形態変化=加工)」の背後には「効用の生産」のみならず「負の効用(disutility)の生産」も存在する。したがって、「精神的・道徳的世界」において,.財の価格情報のみならず自然と人間の知識などの非価格情報の伝達によって、地球システムを正しく認識し制御しながら、人間の生存にとって不可欠の「効用の生産」を理解することができる。この議論の合意を検討してみよう。

人間の本来的な要求は、生命の持続性(つまり生命体としての存続可能性、社会の持続可能性)であり、再生産である。そのために、人間の要求充足に適するように資源の物質的形態を加工(生産)してきたが、そのためには物質の入手方法や性質、形態変化の仕方、有用性などの内容を正しく認識し伝達しなければならない。それらの知識は、歴史的には、最初は試行錯誤を通じて、そして次第に科学的研究を通じて、社会的に認識され、各種の情報メディアを通じて伝達・蓄積されてきたわけである。 ここで論じていることは「人間の要求充足」であって「個人の要求充足」ではないという点に注目する必要がある。この区別は重要である。一般に個人の経済的要求は多種多様であり、社会的に見て有用なものもあれば不要のものもある。古典派の主張していた「経済人」と「自由競争」は、「利己心」を中心とした社会発展を追求するものであった。しかし、市場競争は、マーシャルが指摘するように、光と影、つまり「創造的」側面と「破壊的」側面という二つの側面を持っている。ケインズも「自由放任の終焉」(Keynes,1972a)において指摘したように、個人主義と自由競争は、経済的弱者を生み出し、必ずしも社会的善をもたらすものではなかった。そのような市場経済の欠陥や経済的弱者を救済する人間の社会的要求および社会的共通資本の形成と維持管理は、個人的な嗜好ではなく社会的により有用な使用価値の再生産の基礎となるものである。人間社会のこのような有用な使用価値(情報)の生産・交換こそが、人間の「効用の生産」の基礎と見なすことができる。

こうした社会システムに合意されていることは、人間社会における「社会的分業」である。そして社会的分業を支えているのが、人間関係における「情報の相互交換」である。市場経済の特徴は「生産と消費の分離」に表現されている。生産者から切り離された消費者のニーズを生産者が社会的関連において認識することができるのは、それが情報・流通基盤に依拠した経済システムが存在するからである。さらに、人間が自然を物的生産に一方的に利用できたのは、その自然システムの循環系・生態系の許容範囲の限界内に収まっていた時代のことであった。しかし、現代では、その限界を認識し、地球の温暖化、地球資源の枯渇化、廃棄物などの環境情報をフィードバックした生産システムの構築が求められるようになってきている。自然システムの循環系・生態系を統合する情報システムと環境会計に依拠した循環型生産システムやリサイクル・システムの形成が必要になっているのである。

3.「社会的共通資本」概念と「大気安定化国際基金」構想

1)「社会的共通資本」の考え方

経済学は、自然システムと市場システムの2分法の下で、自然を与件と見なしてきた。経済学は、自然を「土地」として代表し、資本としての生産手段を活用することによって、土地からの生産物を極大化する。そこで問題になったのは、土地の収穫逓減法則である。自然という生産要素を「無限の要素賦存量」と見なし、所得の範鴫で捉えることによってフロー概念に置き換えられてきた。もしそれがストック概念として位置づけられ、資本範鴫で捉えられていれば、価値の管理や保全という問題が提起されたはずである。このような自然システムと市場システムの2分法を打ち破り、システム相互間の関係が問われなければならない。その理論的枠組みを与えてくれるのが、宇沢弘文教授の「社会的共通資本の理論」(宇沢、1986,1993,1994)の分析と応用である。

ここでの「社会的共通資本」は、自然資本、社会資本、制度資本を含めた総括的な概念である。自然資本は、大気、河川、海、地下水、土壌、さらに森林など、自然に賦与されてるものであって、人類の生誕に寄与し、その保全が不可欠なものである。これらの多くは、私有化か技術的な理由で不可能かあるいは社会的な観点から望ましくないと判断されている。社会資本は、道路、鉄道、港湾などの人間の生活空間を結びつける輸送施設、情報の交換を広げる通信施設、電力などの動力源となるエネルギー施設などの産業基盤、経済システムの水循環を支える上下水道体系、学校、病院、公園などの生活基盤などが含められる。これらは生産活動と消費活動のために経済的社会的基盤となっている。

最後の制度資本は、司法制度、金融制度、教育制度、社会保障制度など、人間社会において、民主的な一定のルールを作って人間生活を円滑にする役割を担うものである。したがって、これらを包含する社会的共通資本は、自然システムと経済システムの2つの領域にまたがり、人間と自然の共生を可能にする概念ということができる. 1930年代の長期的不況時に、ケインズが効串的な資源配分を追求した市場システム(新古典派経済学)の「完全雇用の経済学」の限界を解明したときに導入した概念は、人間の生きる権利(生存権)でした。人間は働く意思と能力を持っているにもかかわらず、雇用機会に恵まれずに生活が脅かされている。そうした人間(非自発的失業者)をいかにして救済する経済システムを形成することができるかでした。現在われわれに問われている問題は、地球規模で人類の生存を脅かしている市場システムを制御して、いかにして経済システムと自然システムに調和させるかである。宇沢教授が社会的共通資本の基礎に導入している概念もやはり「生存権」である。基本的人権と民主主義を保持しながら、「社会的共通資本」の保全を図ることが、地球環境問題を解決する基本的考え方である。

産業革命以降の高度な工業化は、地球資源の散逸と化石性資源の枯渇を加速するものである。

したがって、そのような散逸と枯渇の状態を認識し、リサイクルのための環境情報システムによるフィードバック制御機構の形成と散逸と枯渇を抑制するような技術開発と人材育成(研究と教育)や社会的共通資本の整備が優先されなければならない。また市場システムでは無視されてきた廃棄物(bads)に関しては、廃棄物を安全に廃棄する場所が枯渇してきていることが指摘されている。「ゼロミッション」の努力(制度化)と循環型経済システムを通じて廃棄物の少ない経済システムの構築が、最近では国連大学のカプラ&パウリ(Capra&Pauli,1995)によって希求されている。また地球温暖化に対しては、世界環境会議でも大きな話題になったように、その主因といわれるC02をいかにして削減するかに議論が集中している。それを内部化して価格に転嫁するだけでは問題の解決にはならない。ケインズは、新しい制度資本の構築のために、世界的な金本位制度の崩壊に直面して新たに国際通貨基金を構想し管理通貨制度を提案しました。経済システムを支える新しい制度資本の整備です。現代は地球環境の危機に直面して。各国に炭素税や環境税を賦課して市場経済に組み込む案が検討されているが、宇沢教授(宇沢、1993)が提案するように、「大気安定化国際基金(lnternational Fund for Atomospheric Stabilization)」のような新制度の設立が検討される必要がある。

2)「大気安定化国際基金」構想と制度改革

「大気安定化国際基金」構想とは、概ね次のような考え方に基づくものである。自然資本、社会資本そして制度資本などは人間生活に不可欠な資産である。それらを「社会的共通資本」を呼ぶが、それを維持・管理するためには、その価値を評価できなければならない。そのために、宇沢教授はメンガー流の時間の役割を考慮した「帰属価格」を再定式化している。

いまそれを地球温暖化問題に適用している。地球温暖化の主な原因とされているのは石油・石炭等の化石燃料を熟エネルギー源としたときに排出される二酸化炭素である。そこで例えば、大気中の二酸化炭素の含有量が限界的に1単位増加した時に、現在から将来にかけて社会的便益がどれだけ減少するかを予測する。それを現在価値に再評価するわけである。それゆえ、二酸化炭素の帰属価格とはその割引現在価値を意味している。その価値は社会的便益の減少であるから、その分を取り戻すために「炭素税(carbontax)」などの環境税を賦課して、その資金で損失をカバーする。その効果は、炭素税分だけ二酸化炭素の使用時の価格が上昇することによって、二酸化炭素の使用が抑制されるという価格効果と、「炭素税」という課税による課税収入が財源となって、社会的共通資本を維持・管理できるという所得効果である。例えば、二酸化炭素を抑制する新技術の研究開発やクリーンエネルギー導入時の補助金、自然資本を拡充し二酸化炭素を吸収する森林などの「育林」事業への補助金などが考えられる。このような議論に基づいて考えてみると、現在のガソリン税のようにそれが道路を拡充する財源(目的税)となっている高度成長時代の既存制度に疑問がでるのも当然である。こういう視点から地球環境を守る税・補助金制度として制度改革が検討される必要があるわけである。

この議論は、さらに現代の生活を享受しているわれわれの世代のみならず、将来の世代をも含めで、大気気温の安定化と有限資源の配分の社会的公正を考慮することができる。さらにまた、「環太平洋地域」に見られるように、先進国と発展途上のアジア諸国との間の経済的・社会的格差の問題を考える時にも、重要な契機となる概念である。この場合には、「炭素税」に基づく拠出金は、各国間で共通の水準とするのではなく、それぞれの国の一人当たり国民所得に比例した水準に求め、二酸化炭素の抑制と国際間の経済的格差を是正することに活用することが社仝的公正である。 現在世界では、毎年、何万種類の新しい化学物質が「開発」されているといわれている。それらの化学物質の有用性あるいは使用価値は、生産過程を経て「財(goods)」に転換され、消費過程で分解されて、生命圏に廃棄されている。これらの過程でこれらの化学物質は形態変化するものの、物理学的には消滅することはない性格のものである。新しい化学物質に対しては、自然は何の防備もないので、生命圏が容易に侵食され、既存の生態系を急速に変化させる。これらの化学物質は、地球の生命に対して安全な物質であるか否かについて管理する機構や制度を人類はまだ持っていない。そのために、事態が一層深刻化している。

このような化学物質の一つに、例えばフロンがある。一般には冷蔵庫や自動車の冷却媒やスプレーなどに便われ、われわれの生活に便利に利用されてきたものである。しかしそのフロンが空気中に散布されると、成層圏のオゾン層を破壊し、「オゾン・ホール」と呼ばれる穴をあけ、太陽からの紫外線を遮ることができなくなり、生命に危機的状況をもたらすことは最近になって科学的に解明され、世界的に話題になった。そのために、その使用を禁止し代替フロンの技術開発を促進するという新しい対策や諸制度が設けられるようになった。

また金属や船底などの腐食を防止するために使用される防汚塗料は有機スズ化合物からなっている。これは人工的な化学物質で毒性が強く、魚介類の生殖機能を麻卑させ、生物種の保持を困難にしている化学物質であることが明らかになった。またダイオキシンも最近話題になっている。ダイオキシンは人間が生み出した化学物質の中でも最も毒性が強く、われわれの身近な日常品がゴミとして処分されて焼却炉で焼却されるときに容易に発生しうることが指摘されている。

最近のゴミ焼却場のダイオキシン問題も、この毒性が発ガン作用を持っているために大きな話題を呼んだわけである。小学校の片隅のゴミ焼却炉の使用が禁止になったの・も、そのためである。

有機塩素系の農薬は、殺虫剤であれ枯れ薬剤であれ、散布した場所にとどまることなく、空気中に蒸発・飛散する。このような拡散は「バック効果」と呼ばれて、散逸する。かつて、R.力一ソンが『沈黙の春』で、化学薬品が生命の安全性を脅かす危険性を指摘し話題を呼んだが、これは自然の生命系だけでなく人間自身の生命をも脅かしているからである。

最近、化学研究の専門家たちが『検証「環境ホルモン:環境・生体撹乱物質のバイオサイエンス』を発表した。ここでは次のようなバイオサイエンスの指摘に注目しておきたい。

「一般に、これらの有毒物質は「環境ホルモン」と呼ばれているが、そもそもホルモンとは、生体の内部環境の恒常性(ホメオスタシス)維持のために、内分泌腺でつくられる微量の化学物質(生理活性物質)を指すが、「環境ホルモン」は外因性化学物質(生体異物)である。多くの場合、これがホルモンのような作用を示すことから「内分泌撹乱物質」と呼ばれ、日本ではさらにわかりやすい表現として「環境ホルモン」という言葉がしばしば使われている。……撹乱物質の基礎的研究は始まったばかりであるが、撹乱物質がひきおこす生理的な異常は、基本的には情報伝達系におけるホメオスタシス(恒常性)の撹乱であるといえよう。このようなことから、「環境ホルモン」はけっしてホルモンではなく、その点で「環境ホルモン」という用語は適当ではなく、誤解さえ生じるおそれがある.」(本間慎・樽谷修編、青木書店、1999年) 生化学や遺伝工学の分野の研究から、生命有機体は、内分泌系、神経系、免疫系、そして酵素による代謝系が、それぞれ独立した存在ではなく相互に交錯しながら。全体として生童体のホメオスタシスが維持されて初めて保持されることを解明している。したがって、人間の基本的人権や生命の「安全性」を基準に、複雑な因果関係を解明しながら、人間の獲得した知識を社会的共通資本を維持管理できるような経済的価値の推計や制度の改革を試みなければならないと思う。

4.ハーディン「コモンズ(共有地)における自由の悲劇」の合意と問題点

1)「コモンズにおける自由の悲劇」の含意

G.ハーディンは、「コモンズの悲劇」という短い論文(Hardin,1968,in Daly, 1996)で「自由の制約」の問題に対して注目されるべき論理を展開している。そこでは、「コモンズ(共有地)の悲劇」がどのようにして発生するかという問題と、その課題に対する対策について、次のように説明している。

「すべての人が使用できる牧草地を想像してみよう。そのとき、牧夫は、各々できるだけ多くの牛を共有地に放牧すると考えられる。人間と家畜の数が、部族間の争い、密猟,・疾病によって、土地の許容量以下に保持されているかぎりは、このような方法は数世紀にわたって十分に機能することだろう。しかしながら、ついにある時、最後の審判の日、すなわち、社会不安という長く待ち望まれた目標が現実となる日がやって来る。この時点において、共有地に固有な論理が、悲劇を容赦なく生ぜしめるのである。

合理的な人間として、各々の牧夫は彼の利得を極大化しようとする。彼は、明示的にあるいは暗黙のうちに、意識的にあるいは無意識的に、次のように自問するだろう。「私が牛の群れにもう1頭の牛を追加すると、私にいかなる効用が生ずるだろうか?」これは、正と負の効用からなる.

(1)正の効用とは、1頭の牛の追加という側面である。牧夫は増えた1頭の牛の売却による利益すべてを手に入れるから、正の効用はほぼプラス1である。

(2)負の効用とは、その1頭のために付加された「過度の放牧」という側面である。しかし、過度の放牧の効用は共有地のすべての牧夫(N人)によって負担されるから↓決断を下そうとするある特定の牧夫に対する負の効用は、マイナス1の数分の1(1/N)にすぎない。

合理的な牧夫は、これらの正と負の効用の側面を考慮して、彼が取るべき唯一の行動はもう1頭の牛を群れに追加することに気付く。そして、さらにもう1頭という具合に続けられる。しかしながら、このことは共有地を分かち合っているすべての合理的な牧夫たちにもこのような結論が導き出される。ここで悲劇が発生する。各牧夫は、有限な世界において、限りなく自らの牛の群れを増やすように彼を駆り立てるシステムに封じ込まれてしまう。共有地についての自由を信奉する共同体において、各人が自らの最善の利益を追求しているとき、破滅こそが、全員の突き進む目的地なのである。共有地における自由は、すべての者に破滅をもたらことになる.」(in Daly, 1996,pp.131-2)

この論理は、ちょうど新古典派経済学における完全競争下の均衡理論に似ている。しかし、極大化行動をとる完全に合理的な個人の自由行動は、新古典派のように均衡(極大効用)をもたらすのではなく、想定されている議論の枠組みでは不均衡をもたらし、それ自体を破壊し、悲劇をもたらすというのである。

このことをハーディンは「コモンズ(共有地)における自由という悲劇」と呼んでいる。

2)「コモンズにおける自由の悲劇」の問題点

この論理は、有限な地球には、有限な人口しか維持できないので、人口増加はいつかはゼロになるはずであるという文脈に応用される。そして、地球上で生活する人間にとって、「維持カロリー」(1日約1600カロリー)と「作業カロリー」が必要であり、資源エネルギーが必要であるから、マルサスの命題、すなわち、食糧は算術級数的にしか増加しないのに、人目は幾何級数的に増加するという問題に直面するというのである。人間が地球上に生きてゆくためには、資源エネルギーが必要不可欠だが、それは有限であるという資源制約の問題である。他方、資本主義市場システムは、自由主義をモットーに自由競争と自由貿易を拡大してきた。それはアダム・スミスの自由放任主義経済であり、それがベンサムの「最大多数の最大幸福」をもたらすと信じられてきたからである。しかし、それは、ハーデインによると、資源が無限に存在するか自然の許容限度の範囲内にあるときのことである。

もしこの限度を超えて、市場拡大が自由に続けられると、自然と人間の共生は困難となる。人口の増加と自然生態系の有限性という二つ以上の変数を同時に極大化することは困難である。つまり、人口の極大化は人間の幸福をもはや極大化せず、飢餓が発生する。これが「コモンズの悲劇」の論理から導き出された結論である。

こうした結論に対して、ハーディンは、次のような対策を提案している。これまで、人間には良識があり良心を侍っているので、人間の良識に訴えて解決する方法が考えられてきたが、神でない人間には利害対立が必ず存在する。結局、悪貨が良貨を駆逐する「競争ゲームの論理」が教えるように、良心的な人が非良心的な人々によって淘汰され、「良心は自らを消滅させる」ことになる。したがって、そこでは「人による支配」ではなく「法による支配」が必要となる。しかし、そこには・「誰が見張り人を見張るのか?」という問題が発生する。そのために、ハーディンは銀行と銀行強盗の奇妙な例を示している。銀行は共有物ではないので明確な社会的取り決めを作成し、銀行強盗を処罰する法律を制定する。しかしハーディンは、それは強盗になりたい人の自由を侵害するけれども、そのことによってそれが社会通念や道徳に違反するわけではないというのである。この論点を私有財産、環境汚染、人口増加、自然資源の乱開発などにも拡張してゆく。そして相互に合意された「相互的強制」としての法や制度によって「悲劇」を防止することができるというのである。

「共有地の論理によって組み込まれた諸個人が待っている自由とは、全体を破滅させる自由にすぎない。彼らが相互的な強制の必要性を認識すれば、彼らは破滅以外の目標を追求する自由を得るのである.」(in Daly, 1996,pp.141-2)

したがって、ハーデインは「共有地における自由」を放棄しなければならないという論理を展開するのである。例えば、有限の地球上での現代の人口爆発の問題は「出産の自由」のもとで起きている。人口過剰と飢餓という悲劇を防止するためには、「出産の自由を遠やかに放棄し、それより貴重な他の諸自由を守り育てることができる」と主張するのである。このようにハーデインは、各種の自由(欲望)には優劣の比較選択ができ、「個人の自由の侵害」は「コモンズの悲劇」を回避するためには正当化することができると主張している。

しかしそこでは「出産の自由」が基本的人権の一つであることを無視している。問題にしなければならないのは、このようにして人権を侵すことではなく、家族計画などの家庭教育制度を充実することでなくてはならない。

ハーデインがここで想定しているような「共有地」は、自由に利用できる中世の牧草地であるが、現在では近代化の流れのなかで消滅してしまった。そして現在では世界各地に「入会権・入会地」という別の形態のコモンズが多数残っていることを教訓にすべきである。それらは「社会的共通資本」として自然資源の持続的な利用・保全という点で現代でも重要な役割を果たしている。例えば、森林、漁場、河川、潅漑用水、牧草地など自然資源の性格によって、それぞれ独白の会員組織の形態をとりながら、固有の管理基準を設けているからである。これらの「社会的共通資本」のあり方は、私有制か公有刺かという二者択一的な一般原則から演祥されるものではなく、「市民の基本的権利」の充足を保障しながら、そのときどきの経済的、社会的、文化的、自然的諸条件との関係で管理されなければならないと見なすべき性格のものである。

5.「エコロジー(生態学)」と「エコノミー(経済学)」の接点

1)「エコロジー(生態学)」とは

オーエンは、『生態学とは何か』(Owen,1974)のなかで、生態学とは、植物と動物、およびそれらが生活している環境との間の関係を扱う学問であると述べている。そしてここにおける「環境」や「関係」とは何かを問題にしている。そして環境は生物と関連するものをすべて含み、また他の生物、および生物が存在する自然界の無生物を包含している。こうした環境が存在しなくては生物は存在することができない。生物と生物が生息している環境は、地球の表層に「生物圈」と呼ばれる極めて薄い表層部分からなっているにすぎない。いま地球儀を前にして、その丸い地球をノートに描いたとき、この生奇聞は丸い地球を形作る鉛筆の黒い線の太さ程度の幅しかないと言われている。そこに空気と水の層が存在し、多様な生命体がさまざまな関係のバランスを保ちつつ生息しているのである。

地球システムは均質の組織から成り立っているものでもない。手近な『社会科地図』を開くと、世界の地形、気候、海流、資源、人口、食糧などの解説がのっている。地形では、大地形、河川、海岸地形、氷河地形、カルスト地形、乾燥地形などさまざまであり、海流には、寒流や暖流、北太平洋海流、北大西洋海流、赤道反流、日本近郊では黒潮と親潮が知られている。海流によって気候が大きく影響されることは、最近の「エルニーニョ」現象でも話題になっている。また世界の土壌分布や植生分布もこれらの自然の作用に依存している。

自然資源の分布は、地球が数十億年かけて形成してきた自己組織化過程の成果である。とりわけ、石炭、石油、天然ガスなどは、地球の誕生時点から存在したわけではなく、地上の物質が相互作用を起こしながら数億年という年月をかけて地下に封じ込まれて化石化した資源である。これらを地下から掘り起こして有用なエネルギー源として活用し、先頭に立って「産業革命」を遂行し、消費し散逸させてきたのは先進国でした。したがって、先進国は地球環境にこれまでの負の遺産を蓄積してきたわけである。

また石炭や石油、天然ガス、ウラン、鉱山資源などの自然資源の産出国から消費国への移動は、輸送手段の発達に伴ってますます広域化し、産地国と加工国・工業国の経済格差が拡大している。

人口の地理分布では、中国とインドに人口集中が起こっている,が、それは「出産の自由」が西欧よりもより自由であったわけではない。家族計画という教育制度が十分に普及していないなどの理由のためである。そこでは食糧の自給率は低く、輸入依存度が高まっている。貧困の悪循環が起こっている。人口が食糧生産に必ずしも比例しないのは古くから知られており、かつては食糧を求めて民族移動が起こった。産業別人口構成で見ても、地域毎・国毎に多様である。自給自足経済が成り立つ国はもはやどこにも存在しない。それに代わって、運輸・通信手段などの社会資本の発達は物財と情報の交換を広範囲に可能にし、人間の生存を助けてきたという側面も指摘されている。

オーエンは、生態学は、本来、人間についての学問ではないと主張している。事実、生態学は、すべての生物を取り扱うと見なしている。また多くの人々は,、確かに人間の生活と福祉への生態学の関わり合いに興味をもちますが、生態学を理解するためには、完全な人間志向の取り組み方を捨て、その代わりにすべての生物と環境との間の相互関係を考察する必要があるとして、人間から見た自然ではなく、自然の中にいる人間を考察している。そして、生態学はどのようにわれわれ人間に関わっているかという章で、次のように説明している。

まず生態系の最も重要な属性は、太陽からの光以外には外部の物質資源やエネルギー源に依存しないということである。もう一つの属性は、水や他の無機化合物、および生命の維持に必要な元素を含む物質を循環させる能力である。このような属性を活かして生命圈が形成される。生物の基本的な特徴は、自己再生産し、自己を複製することである。そこでは食物網(ネットワーク)と食物連鎖が作用している。その結果、複雑多様な生命システムが形成される。しかしその中で、人間は、エネルギー源として化石燃料を消費し、金属類やその他の物質を地球全体に大量にまき散らしてきた生物と位置づけられている。

しかし人間の最も普遍的な生態的特徴は、世界の天然資源の生産者、消費者および分解者として、人間が不平等であるということである。他の動物と同様に、人間は本質的に食糧源を植物に依存しており、究極的には、人目は食糧がどれだけ利用できるかによって決まる世界の環境許容量によって規定されている。しかし人間の能力や資源利用の機会には、非常に大きな個人的、また地域的な格差が存在している。世界の2/3は貧困な生活をしており、残る1/3は経済的先進国に住み、比較的贅沢な生活をしている。貧しい人々は世界の再生産不可能な資源を比較的わずかしか消費していない。多くの人は、カロリーと蛋白質の不足で病み、苦しんでいる。しかもその人たちの人口増加串は、先進諸国の裕福な人たちの2倍以上である。さらに貧困な人々は、彼らの生活水準の改善の手始めとして唯一の可能な方法である出生串の制限を喜ばなかったり、あるいは実行できないでいる。

オーエンは、このような「人間社会の不平等性」、南北格差を生態学的な枠組みの中に位置づける。そして次のような生態学的思考を提示しています。それは、人間が自然の一部にすぎないこと、そして人間以外の自然は人間の開発のために存在しているのではない、ということである。人間社会、あるいはその一部の国や産業の指数関数的な成長は必ず生態系の連鎖を崩すことになり、その反作用は時間とともに人間社会自体に及んでくる。自然環境や人間と自然の相互関係性は複雑だがホメオスタシス(恒常性)としての微妙なバランスの上に維持されているにすぎないからである。

2)「産業生態学」と制御機構の形成

このような環境問題は、自然観察や社会観察から最近では色々な形で指摘されるようになっている。

しかし、問題はそのような社会的格差や不均衡化をいかにして制御できるかである。あらゆるシステムが持続的に存立してきたのは、それを制御する機構が存在していたからである。そこにはかならず物質循環機構と情報のフィードバック機能が作用している。市場システムには価格情報がその役割を果たし、マクロ経済システムには国民所得循環という循環機構が存在している。

国民所得というフロー循環機構を通過する経済活動水準の情報を活用して、人間社会は経済変動をある程度制御できるようになっている。それでは経済システムと自然システムの間にはいかなるフィードバック機構が存在しているのであろうか?

生態的循環と物質収支

自然システムには、プリゴジンが指摘するように√自己組織化の機構が存在している。それは物質循環機構である。したがって、それが適当な質量単位で測定できれば、熱力学第1法則(質量保存の法則)から物質収支を明らかにすることができる。なぜなら、物質やエネルギーは、生産過程で有用財として使用価値(効用)を産み出し、消費過程でそれを消費することによって有用性を消失するが、物質の質量としては消滅したのではなく形態を変えて廃棄物(非有用物)となって自然界のどこかに保存されているからである。

産業連関表に自然部門を設けて単純なケースを想定すると、自然部門から物質資源インプットを引き出し、生産過程を通じて生産物をアウトプットされるが、消費過程を経ると廃棄物として再び自然部門に戻ることになる。同様に化石燃料などのエネルギーは生産過程や消費過程で熱変換され消費されるが、自然界に熱変換時の廃棄物(例えばC0。SOX、NOX、ダイオキシン等)を散逸させているので、それらもやはり自然部門に戻ってゆく。しかし、この循環は単純なものではない。エントロピー法則を通して見ると、自然資源の物理エネルギーは、生産・消費過程に「低エントロピー」の状態で入り、経済システムから出るとき「高エントロピー」の状態で出てくる。前者は「利用可能な(自由)エネルギー」であり、後者は「利用不能な(束縛された)エネルギー」と呼ばれる。経済システムを閉じた孤立体系と位置づけると、この変化は制御することができない。なぜなら、最初の自由エネルギーは変換され、自然界に拡散してしまい、一定の有効な時間の中では再度使用不能になってしまうからである。物質収支としてそれを表現すると、次のようになる。

単純な図式化では、自然資源の投入をM、生産過程を経由して消費財Cと投資財Iを生産する。その生産過程で物質変換や廃棄物やエネルギー変換を通じて廃棄物Ewpは排出される。投資財は生産過程の中で生産資本(固定資本)Kとして使用される。消費財は家計部門で消費されるが、その際にエネルギー変換を通じて廃棄物Ewcを排出し、消費財を消費することによって不要になったものを廃棄Wする。

経済循環システムでは、国民所得Yは、Y=C十Iの水準で活動している。他方、物質収支では、適当な測定単位を使い簡単化して表すと、

M十E=Y十W十Ewp十Ewc

と書くことができる。この物質収支式を書き換えると、

Y=(M十E)?(W十Ewp十Ewc)

と表すことができる。この式は次のような合意を侍っている。有限な地球においては、エントロピー法則の「不可逆性」に従うと、生産・消費活動を通じて(M十E)は利用可能な形態では次第に滅少して行く。つまり、(W十Ewp十Ewc)は、経済的に見ればただの不要になった資源であるが、物質的には質量不変であって自然部門に吸収され、水循環や徹生物の作用など様々な物質循環の偶然の作用を通じて再び別の資源に自己組織化してゆく。しかしそれが再び有用な資源になるには、自然のままの自己組織化では膨大な時間を必要とするということである。

また自然の許容量(Capacity)には限界があるために、廃棄物を収容できる空間が稀少となってきているなどの問題も起こる。自然部門は、これまでの人間社会に比べると広大であるからか、経済学では「与件」としてほとんど無視してきた。したがって、自然部門は無料のゴミ箱のようなものであった。自然部門に排出された廃棄物は、自然部門内部の物質的生態的循環を通じて一部は再び資源として利用を可能にする能力を待っている。問題は、自然のままではその物質的生態的循環能力は有限であるため、やがて限界に近づくということである。

自然の作用を科学的に理解する能力を侍つ人間は、自然の自己組織化を理解し、それを人工的に再循環させ加速する機構や制度を作ることもできるはずである。 第1は、太陽系や自然システムのエネルギーを直接に活用する技術を開発する機構を作ることである。太陽光発電、風力発電等はこれらの技術の代表例である。またこのようなエネルギー開発や普及のための税制度や補助金制度、教育制度の確立が不可欠である。この議論は、現在、研究開発機構の地球環境研究ユニット(CRUGE)の一連の環境経済セミナーで検討している。

第2は、資源循環型経済過程の構築である。自然資源が生産・消費過程で使用価値を失うと廃棄物となるが、それらも物質であることには代わりはない。これらの経済過程での経済効率の最適化が経済学の課題であったが、同時に物質変換効率と生態系にとっての安全性という基準を有機的に組み込んだ経済過程を具体化することも可能である。また資源を再利用する技術の開発と、それを見越した循環型生産過程の再構築が必要である。もちろん、再利用(リサイクル)が万能というわけではない。再利用にも自由エネルギーを必要とするからである。自然部門の許容量を保全するためには、福岡克也教授(福岡、1998)が指摘するように、経済系のシステムと森林生態系の適正な管理・再生を可能にする宥和策が必要である。生態系から学ぶ点は、植物や動物が環境と一定の関係を侍つとき、必ず何らかの情報伝達機構を活用しているということである。それらは遺伝情報に組み込まれたり、環境変化を察知する能力となって具現化されている。

人間社会は、マーシャルが指摘した「精神的・道徳的世界」を持つことができる存在である。そこでは「知識(情報)」を生産し伝達する機構を開発することができる。したがって、上記の物質循環システムを経済システムと統合するためには、上記のシステムに情報システムを統合・制御することが必要なわけである。そうした考え方は、ウィーナーの「サイバネティックス(Cybernetics)」(Wiener,1961,1954)に多くの示唆が含まれていたが、最近ではその方向での理論的分析は、エーヤーズ(Ayres、1994、1996、1り98)によって展開され、「産業生態学(lndustrial Ecology)」として提唱されている。彼は、人間社会は膨大な「識別可能(D)情報」を蓄積してきているが、進化過程では「有用(U)情報」が有効に活用され、自然の循環過程をより短期に実現することが可能であると指摘し、そのために、現行の税制や補助金などの諸政策を見直して魅力的で積極的な新制度を作成しなければならないと結論づけている。

参考文献

Ashton,T.S.1948,The Industrirl Revolution 1760-1830.(中川敬一郎訳『産業革命』岩波文庫)

Ayres,R.U.1994,Information,Entropy,and Progress:A New Evolutionary Paradingm、AIP。

Ayres,R.U.&Ayres,L.W.1996,Industrial Ecology:Towards Closing the Material Cycle,Edward Elgar.

Ayres,R.U・,&Weaver,P.M・、1998,Eco-restructuring:Implications for Sustainable Development,United Nations university Press.(碓氷尊・井野博満監修訳『環境再建:産業と自然環境の調和をめざして』創芸出版、2000年)

Bell,D. 1973,The Coming of Post-Industrial Society,Basic Books.(村上泰亮・他 訳『脱工業社会の到来』ダイヤモンド社、1975年)

Capra,F.&Pauli、G.1995、Steering Business Toward Sustainability,United Nations University Press.(赤池学監訳『ゼロミッション:持続可能な産業システムヘの挑戦』ダイヤモンド社、1996年)

Cloud,P.1978,Cosmos,Earht,and Man:A Short History of the Universe, Yale university Press.(一国雅巳・佐藤壮邦・鎖百済高訳『宇宙・地球・人間』岩波現代選書、1981年)

Daly,N.E.1992,Stady -state Economics,Earthscan.

Daly,N.E.&Townsend,K.N.1996,Valuing the Earth:Economics,Ecology,Ethics,MIT. Georgescu-Roegen,N.1971,The Entropy Low and hte Economic Prosess,Harvard UP. (高橋正立・神里公他訳『エントロピー法則と経済過程』みすず書房、1993年)

Georgescu-Roegen、N. 1976,Energy and Economic Myths:Institutional and Analytical Economic Essays,Pergamon.(部分訳r経済学の神話』東洋経済新報社、1981年)

Jevons,W.S.1865,Coal Questions:an Inquiry concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaution of our Coal Mines,Macmillan.

Jevons,W.S.1884,Investigations in Currency & Finance,Macmillan.

Hardin,G.1968,'The Tragedy of the Commons'、 in H.E.Daly&K.Townsend、N.Valuing the Earht:Ecology,Ehtics、MIT、1996.

Keynes,J.M.1972a,Essays in PersuasionCWJMK,vol.IX,Macmman.(宮崎義一訳『説得論 集』東洋経済新報社、1981年)

Keynes,J.M.1972b,Essays in Biography,CWJMK,vol.X,Macmillan.(大野忠男訳『人物 評伝』東洋経済新報社、1980年)

Keynes,J.M.1936,The General Theory of Employment,Interest and Money,Macmillan.(塩野谷祐一郎訳『雇用、利子および貨幣の一般理論』東洋経済新報社、1983年)

Kornai、J.1971,Anti-Equilibrium:On Economic Systems Theory and the Tasks of Research,North-Holland Publishing Co. (岩城博司・岩城淳子訳『反均衡の経済学:経済システム理論とその研究課題』日本経済新聞社、1975年)

Malthus,T.R.1798,An Essay on the Popuration,London.(高野岩三郎・大内兵衛訳『人口の原理』岩波文庫、1935年)

Marshall、A. 1961,Principles of Economics,1920、Macmillan.(永沢越邦訳『経済学原理』信山社、1985年)

Marshall,A. 1919,Industry and Trade:A Study of Industrial Technique and Business Organization;and of their Influence on the Conditions of Various Classes and Nations,Macmillan.(永沢越邦訳『産業と商業』信山社、1985年)

Mill,J.S.1848,7.ed.1871,Principles of Political Economy。(末永茂樹訳『経済学原理』岩波文庫、1960年)

Owen,D.F.1974,What is Ecology?,Oxford UP. (市村俊英訳『生態学とは何か』岩波書店、1977年)

Prigogine,I. 1980,From Being to Becoming:Time and Complexity in the Physical Sciences,Freeman.(小出昭一郎・我孫子誠也訳『存在から発展へ:物理科学における時間と多様性』みすず書房、1984年)

Prigogine,I.The End of Certainty:Time,Chaos,and New Laws of Nature,Free Press, 1997.(我孫子誠也・谷口佳津宏訳『確実性の終焉:時間と量子論、二つのパラドックスの解決』みすず書房、1997年)

Robinson,J. 1956,The Accumulation of Capital,Macmillan.(杉山清訳『資本蓄積論』みすず書房、1957年)

Simon,H.A.1969,The Science of Artificial,MIT.(秋葉元吉・吉原英樹訳『システムの科学』パーソナルメディア、1987年)

Toynbee,A.1884,The Industrial Revolution of the Eighteenth Century in England.(原田三郎訳『イギリス産業革命史』創元文庫)

Wiener,N. 1961,Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine,MIT Press.(池原・室賀・他共訳『サイバネティックス:動物と機械における制御と通信』岩波書店、1962年)

Wiener,N. 1954,The Human Use of Human Beings,Cybernetics and Society,Anchor Books. (鎮目恭夫・他訳『人間機械論:人間の人間的な利用』みすず書房、1979年)

World Commission on Environment and Development(WCED)、1987,Our Common Future,Oxford UP. (大喜多佐武郎監修『地球の未来を守るために』ベネッセ・コーポレーション、1987年)

宇沢弘文『経済動学の理論』東大出版会、1986年。

宇沢弘文・國則守生編『地球温暖化の経済分析』東大出版会、1993年。

宇沢弘文・茂木愛一郎編『社会的共通資本:コモンズと都市』東大出版会、1994年。

佐藤隆三『技術の経済学』PHP、1985年。

福岡克也『エコロジー経済学:生態系の管理と再生戦略』有斐閣、1998年。

本間慎・樽谷修編『検証「環境ホルモン:環境・生体撹乱物質のバイオサイエンス』青木書店、1999年。

松井孝典『地球・46億年の孤独:ガイア仮説を超えて』徳間書店、1989年。

松井孝典『地球・宇宙・そして人間』徳間書店、1989年。

松井孝典『地球=誕生と進化の謎:最新地球学入門』講談社新書、1990年。

内藤正明・加藤三郎編『岩波講座「地球環境学」(10)「持続可能な社会システム」』岩波書店、1998年。

日本総合研究所編『生命論パラダイムの時代』ダイヤモンド札1993年。

*この論文は、文部省1999年度科学研究助成を受け、中央大学研究開発機構・地球環境研究ユニット(CRUGE)の「環境経済セミナー」において報告したものをまとめたものである。