GO GLOBAL

経済学部「国際協力論」(林光洋担当)にて開発コンサルタントをお招きして特別講義を実施しました

2025年06月16日

「サブサハラ・アフリカ向け開発協力事業」について講演

2025年5月20日(火)1限目、多摩キャンパス7号館の教室にて経済学部の「国際協力論」(林光洋担当)の公開授業が行われました。

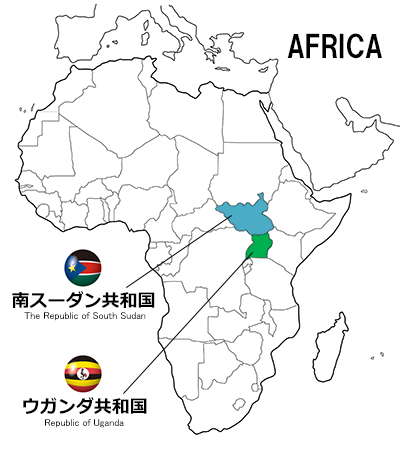

主に国際協力を専門にするコンサルティング会社「株式会社JIN」より、開発コンサルタントの石川さんと佐野さんをお招きし、「サブサハラ・アフリカ向け開発協力事業 -ウガンダの生計向上支援・南スーダンの平和構築支援-」をテーマにご講演いただきました。

公開特別授業ということもあり、履修者だけではなく、他の学部や履修していない学生も加わり70名前後の学生が参加しました。

農業・農村開発を中心に、自然資源管理、平和構築、ジェンダー分野のJICA技術協力プロジェクトを実施している同社でご活躍中のお二人から、まず自己紹介と携わったプロジェクトについてお話しいただき、その後、学生からの質問に丁寧にお答えいただきました。

北部ウガンダ生計向上支援プロジェクト

Northern Uganda Farmers' Livelihood Improvement Project(NUFLIP)

講師:石川 渚さん

株式会社JIN 事業部シニアマネージャー/コンサルタント(社会開発、農村開発)

石川さんは林光洋ゼミの3期生で、2009年3月に本学経済学部を卒業。JICA海外協力隊の隊員として3年間ザンビアで活動後、イギリスの大学院へ留学。2015年、株式会社JINに入社しました。同社は、JICA技術協力プロジェクトを実施する役割を担っており、一年の半分は現地で活動をしているそうです。

日本のODAの形態やJICA技術協力プロジェクトの特徴に触れた後、「北部ウガンダ生計向上支援プロジェクト(NUFLIP)」について画像や動画を交えて、以下のようにお話しくださいました。

ウガンダ北部アチョリ地域は、肥沃な土壌と豊かな降水量に恵まれた農業に適した地域ですが、1986年から2006年まで続いた内戦により、多くの人々が避難生活を余儀なくされ、農業の知識や経験が不十分でした。その結果、国内でも貧困者比率の高い地域になっています。こうした状況を打破すべく、ウガンダ政府が要請したのがNUFLIPです。

2015年から始まったこのプロジェクト。フェーズ1(2015~2021年)では生計向上アプローチの確立と導入、フェーズ2(2021~2026年)では生計向上アプローチのさらなる普及と質的な深化を進めています。

プロジェクトの中心は「市場志向型農業の推進(売るためにつくる)」で、「売る」ことを意識した作目の選択、品質、タイミングを学ぶことで、換金作物の栽培へとシフトし、現金収入を増やす取り組みです。さらに「生活の質の向上(家族のためにつくる)」で、収入を家族の幸せにどう活かすかにも注目し、家計管理、食生活の改善、家庭内の目標設定など、農家の生活技術の向上・意識の変化にも力を入れています。

NUFLIPの普及活動を担うのが、日本人専門家から1年間の研修を受けた地域の農業普及員たちです。野菜栽培によって収入を得る技術に加え、家庭内の目標設定や家計管理の手法、営農計画の立て方など、分かりやすい事例や非識字者でも直感的に理解できるツールを使い、農家に伝えています。これにより、家庭内の不和(口論や暴力などを含む)の頻度は、研修の前後で大幅に減少しました。背景には、家庭内に「お金と物」の循環が生まれ、夫婦関係を含む家族の関係性が改善され、“家族の幸せ”がそれぞれの家庭で再構築されていると考えます。

コンサルタントとして大切にしていることは、現地の生活習慣や文化を理解し、現地の人々に受け入れられ、意識や行動の変化につながる活動をつくることです。そして研修を受けた農家の方々の生活が良くなっていくことがとても嬉しいです。

最後に石川さんは学生たちに向けて、「インターベンション(介入)を考える際は、技術面だけにこだわるのではなく、その土地の人が何を考え、どのような生活をし、どんな困りごとを抱えているのかをしっかり見つめ、 社会的側面を考慮に入れていくことで、温かいプロジェクトになると思います」と語りました。

南スーダン国スポーツを通じた平和促進プロジェクト

Project for Youth Empowerment through Sports for Peace Promotion(YES for Peace Project)

講師:佐野耕至さん

株式会社JIN 事業部マネージャー/コンサルタント(社会開発、農村開発)

スクリーンに映し出された「アンパンマン」。戦争経験者であり原作者のやなせたかしさんは、自己犠牲によるアンパンマンの行動に「絶対的な正義」を見出しました。佐野さんは学生達に問いかけました――「決してひっくり返らない平和とは何ですか?」

佐野さんの講義は、以下のようなJICAによる南スーダンでの平和構築事業を振り返りながら、「平和」の本質について考えるものでした。

南スーダンの「スポーツを通じた平和促進プロジェクト」は、JICAグローバル・アジェンダの開発途上国の課題に取り組む20の事業構想の中でも、「スポーツと開発」「平和構築」分野につながるものであると解説しました。南スーダンは長年にわたる内戦と政治的対立により、現在も武力的な緊張が続いている背景から、「平和構築」は南スーダンにおける国際協力の重要な課題となっていました。

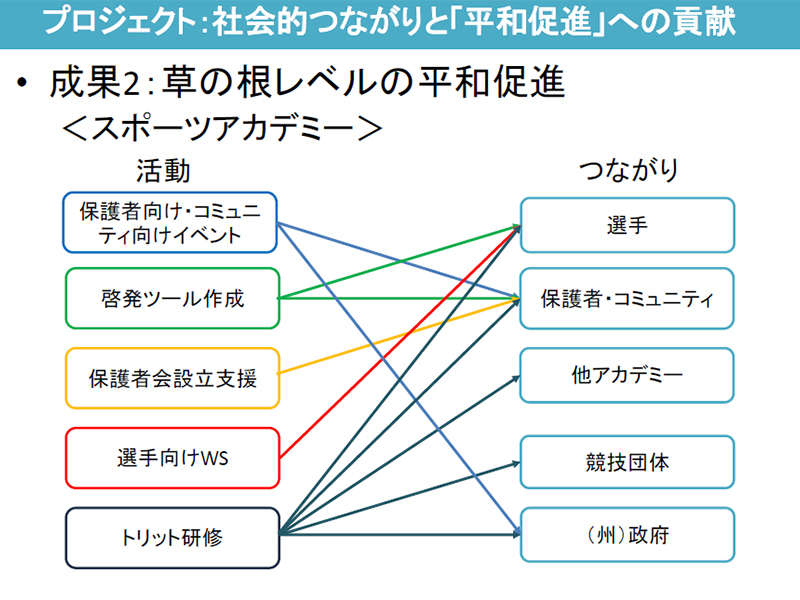

2019年11月~2025年2月(うち、同社が実施した期間は2021年10月~)、JICAの同プロジェクトの中でも中心となったのが、「全国スポーツ大会NUD(National Unity Day:国民結束の日)の支援」と「草の根レベルでの地域交流活動」でした。

NUDは、南スーダンで「平和の祭典」として計画された全国スポーツ大会です。大会が争いの火種とならないよう「公正性と包摂性」を重視し、地方代表の参加によるルール決定や、透明性のある選手選考を徹底しました。大会期間中は、各州からの選手を混合して宿泊させるなど、異なる背景を持つ人々の交流を促進。また、スポーツ競技だけでなく、平和について考える「Peace and Culture Day」も開催し、単なる大会にとどまらない意義ある取り組みとなりました。

また、NUDは対象者が限定的であるため、草の根レベルの平和構築活動も展開。具体的には、学校と地域スポーツアカデミーを対象に、地域に根ざしたパイロット事業を行いました。

学校では、小学校での体育授業の改善や、中等学校でのスポーツイベントへの生徒の主体的参加を通じて、平和の価値やグループの一体感の醸成を図りました。応援旗作りや詩の朗読を行うことで、スポーツを見る・支える側の生徒たちも巻き込み、Unityなどの価値観も伝えることができました。

地域のスポーツアカデミーでは、保護者と地域を巻き込んだイベント「Parents Day」を実施。次第に地域住民が主体となって運営する形に発展し、日常的な活動が平和につながる「Everyday Peace」の可能性が見えてきました。

これらの取り組みを通じて、「平和構築」を「社会的つながりの構築」と再定義。平和を「制度・社会構造」から「人」を通じて築く、ボトムアップ型平和構築というアプローチで推進しました。

演習

石川さんと佐野さんには、4~5時限目に行われた経済学部およびFLP国際協力プログラムの林ゼミの「演習」にもご参加いただきました。林ゼミの3年生は、フィリピンを対象とした研究プロジェクトに取り組んでおり、今後予定されている現地調査に向けて、研究内容の精査を進めている段階です。

当日は「住宅班」「栄養教育班」「保健班」の3つの班が、スライドを用いて研究の背景や概要について発表を行いました。各班の発表後には、石川さんと佐野さんから貴重なご指摘やアドバイスをいただき、学生との活発な質疑応答や意見交換が行われました。

「インフォーマル居住者向け住宅融資事業においてソーシャルキャピタルが融資返済率に与える影響」を研究する住宅班

「親への栄養教育による食行動変化」を研究する栄養教育班

「バランガイ・ヘルス・ワーカー(BHW)の活動意欲と実態」を研究する保健班

学生の声

講演後、学生から寄せられた質問の一部をご紹介します。

「農業の技術や知識を伝えるとき、現地の人たちと信頼関係を築くにはどうしていましたか?」

「私はサッカーをしているのですが、南スーダンではスポーツにおけるジェンダー格差はありますか?」

「栄養改善の取り組みで、どんなことが大変でしたか?何を意識していましたか?」

石川さんと佐野さんは現地での経験を交えながら、わかりやすく丁寧に答えてくださいました。 実際の現場の様子や苦労、工夫を聞くことができ、学生達にとって貴重な機会となりました。

参加学生の感想(終了後のアンケートより)

国際協力の現場での貴重なお話を聞かせていただいた石川さんと佐野さん

●石川さんのプロジェクトは目に見える形で生活が改善されており、信頼関係の構築やニーズに沿った支援について地道なものが大切なのだと思いました。

●平和構築の定義についての話が一番印象に残りました。特に、結びつけて考えたことのなかったスポーツと平和構築のつながり、そしてそのプログラムがきちんと効果をもたらしていることが私はとても興味深かったです。

●私自身ゼミで海外研修に行くため、現地の文化を理解し、現地の人々の信頼を得ることがよいコミュニケーションにつながることを学びました。

●中学の社会の授業で児童労働の映像を見てから「国際協力」に興味を持ちました。今回のセミナーで、現地の人の意見を聴くことが大切だということ、スポーツが平和構築につながることを知ることができました。

●自分自身、様々な格差を目の当りにし、これを解決・貢献できる学びがしたいと思いました。講演の中で、JICAの指示を一回忘れてしまうほど現地のことにフォーカスし、その人のためにプロジェクトを実施していることがとても印象に残りました。