GO GLOBAL

【トーク&ワークショップ】 なぜ大学生の私が立ち上がったのか ~ Chuo Diversity Week 2022「Safe Campus, Safe Space」~

2022年12月23日

中央大学ダイバーシティ推進 × ハラスメント防止啓発ウィーク2022

2022年11月11日(金)〜21日(月)、「Chuo Diversity × ハラスメント防止啓発ウィーク2021」が開催されました。ダイバーシティセンター(2020年度発足)とハラスメント防止啓発委員会が主催したもので、ダイバーシティの推進とハラスメント防止啓発について考え、理解を深めながら、現代社会のさまざまな課題に触れるウィークです。

今年は「Safe Campus, Safe Space」をテーマに、一人ひとりが安心して過ごせる場所、お互いを尊重しながら学び成長できるキャンパスを皆で考えようと、さまざまなイベントが対面(多摩キャンパス)やオンラインで開催されました。多くの学生や教職員、一般の方々が参加しました。

今年は「Safe Campus, Safe Space」をテーマに、一人ひとりが安心して過ごせる場所、お互いを尊重しながら学び成長できるキャンパスを皆で考えようと、さまざまなイベントが対面(多摩キャンパス)やオンラインで開催されました。多くの学生や教職員、一般の方々が参加しました。

▲開会の挨拶を述べる総合政策学部教授 李 里花

この企画を担当した総合政策学部教授 李里花は、開会の挨拶で「民族差別でのヘイト発言だけでなく、それに対して「No」と声をあげる人がヘイトされることによって声が上がらなくなる現状があります。そのような中で、大学生のトミーさんと朴さんがどうして声をあげようと思ったのか、何を大事に考えているのかを聞いてみましょう。そしてそれを踏まえて、Safe campus、Safe spaceについて一緒に考えていましょう」と、この企画についての思いを述べました。

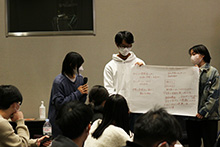

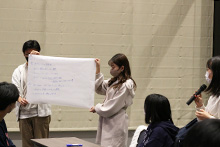

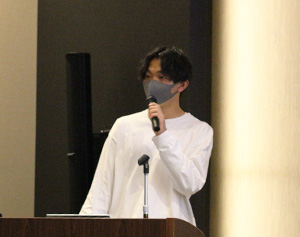

トークでは、東京大学4年のトミー長谷川さん(Moving Beyond Hate代表)と中央大学文学部2年の朴 泰佑さんが登壇し、海外にルーツを持つ大学生や人々の思い、「ヘイト」の現状、活動を始めたきっかけや現在の活動等について語りました。ワークショップではグループに分かれ、「トークから感じた・大切だと思ったこと」や「Safe Campus, Safe Spaceづくりで何が大事だと思うか」について話し合い、その結果を共有しました。

以下でトークとワークショップの様子をご紹介します。

なぜ大学生の私が立ち上がったのか ~ 活動する大学生の声

「差別にNO」と言える社会を作るために

Z世代の私たちができること

Z世代の私たちができること

トミー長谷川さん - 東京大学4年

(Moving Beyond Hate 代表)

(Moving Beyond Hate 代表)

2000年イギリス・ブリストル生まれ。18歳に日本に戻り、日本の大学に入学しました。例えばミックスの人が見た目だけを理由に警察の職務質問を受けても周りの人が「おかしい」と声を上げないとか、差別体験を友人に話しても「どこが差別なの?」言われたりするなど、「日本では差別が” 差別 ”として認識されていない」といった状況に違和感を感じ、Moving Beyond Hateという団体を2019年秋に立ち上げました。

差別を受ける人がかわいそうだという理由だけでなく、差別そのものがおかしいことだから、「差別にNO!」をモットーに活動。Z世代からなる新しいスタイルの運動を作り出そうとしています。Direct Actionとして、某大学において教員による講義中の人種差別発言に対して当事者に代わる大学・当事者教員と交渉して最終的に謝罪を得た等の成果のほか、現在は日系人の定住資格や入管収容等に対しての活動を実際に行っています。また、日本の戦後補償・難民対策・環境問題・外国人労働者・入管等をテーマとした勉強会や学習会等も開催しています。

「学生の自分たちにできることはたくさんある」「一人じゃない」「みんながリーダー」「調査・問題化・発信・当事者との連携」といった活動を通じて、「自分たちが” 差別にNO" と言える社会を作っていくことが目標」と語りました。

差別を受ける人がかわいそうだという理由だけでなく、差別そのものがおかしいことだから、「差別にNO!」をモットーに活動。Z世代からなる新しいスタイルの運動を作り出そうとしています。Direct Actionとして、某大学において教員による講義中の人種差別発言に対して当事者に代わる大学・当事者教員と交渉して最終的に謝罪を得た等の成果のほか、現在は日系人の定住資格や入管収容等に対しての活動を実際に行っています。また、日本の戦後補償・難民対策・環境問題・外国人労働者・入管等をテーマとした勉強会や学習会等も開催しています。

「学生の自分たちにできることはたくさんある」「一人じゃない」「みんながリーダー」「調査・問題化・発信・当事者との連携」といった活動を通じて、「自分たちが” 差別にNO" と言える社会を作っていくことが目標」と語りました。

「知る」をもっとゆっくり地道に。

「知る」ことで差別と闘う

「知る」ことで差別と闘う

朴 泰佑さん - 中央大学文学部2年

(毎日新聞「キャンパる」学生記者/中大スポーツ新聞部所属)

中央大学文学部2年の朴さんは在日朝鮮人4世です。自分の母校である神奈川朝鮮中高級学校や在日コリアンに対しての差別や偏見、ネットでの悲しい書き込みがきっかけとなり、「知る」とはどういうことだろうかと向き合い始めました。海外にルーツをもつ人に対する差別・偏見だけでなく、トミーさんのようなヘイト・差別にNoという活動に対して書き込まれる多くのヘイトは、知った気になっていたり、なんとなくのノリで書いていたりというものが多く、「指一本で知れる世界」(SNSやネット検索等から簡単に知ること)に疑問を感じたそうです。(毎日新聞「キャンパる」学生記者/中大スポーツ新聞部所属)

毎日新聞学生記者や中大スポーツ新聞部、地域のボランティアの活動を通じて、「地道に知る」、そこで感じたことを掘り下げて発信していくことで、差別と闘っていこうと考え、日々実践しています。自分の目で見て肌で感じることで「知る」ことがある、それは誰でもできることで、現代社会では大切なことなのではないかと、参加した学生に語りかけました。

ワークショップから

各グループで話し合った意見の一部をご紹介します。

▲グループワークの発表を終えて、トミーさんが総評を語りました

・知ること。現地に行って聞く。

・差別の根本にあるものを知る。先入観・色眼鏡を外す。

・相手を知る。コミュニケーションをとる。

・自分の目で見て当事者意識を持つ。交流が必要。

・自分の意見を伝える。

・自分にできることをやる。

・自分は差別されないから大丈夫と思わないで、

自分の立ち位置を知る。

・平等を実現する。

・皆で声をあげることで差別に立ち向かえる。

・「差別の実態」を発信する。

・「知る」→「伝える」知る人を増やす活動。

・責任の所在を考える。

●Safe Campus, Safe Spaceづくりで何が大事だと思うか

・自分を表現できること。

・行きやすさ(誰が来てもいいよ、だけでは難しい)。

・他人に興味を持つ。かかわりを持つ機会を増やす。こういう交流の場を増やしたい。

・包容力、思いやりを持つ。お互いが問題について知っている環境が必要。

・相手を否定しない。相手のことを聞き取る。言語能力の差を意識する。

・教授等の差別発言に対しては、学生からの評価を確認してほしい、コミュニケーションをとる。

・自分の中にSafe Spaceを持つ。自分は自分という意識を持つ。