CHUO University Webinar on ”World Water Day ”

Academic Webinar “Regional Diversity of River Environment”

2022年3月22日(火)『世界水の日』に、中央大学の第一回学術ウェビナーが開催されました。『河川をめぐる環境の地域多様性』をテーマとした本ウェビナーは、第29回中央大学学術シンポジウムの一環として、タイのタマサート大学および天然資源環境省に共催いただき、中央大学理工学研究所および研究推進支援本部の主催で実施されました。

3月22日の『世界水の日』は、1992年の地球サミットのアジェンダ21で提案され、1993年に国連で定められた国際的な日です。この日は、水資源や水の危機に対応する持続可能な開発に関連する取り組みや水の重要性を人々に認知してもらうための会議、セミナー、展示会等が世界の様々な国や地域で開催されています。また、「水をめぐる環境」は、SDGs「持続可能な開発目標」の複数のゴールに直接的・間接的に関連しており、現在の世界課題の最前線のテーマとなっています。

3月22日の『世界水の日』は、1992年の地球サミットのアジェンダ21で提案され、1993年に国連で定められた国際的な日です。この日は、水資源や水の危機に対応する持続可能な開発に関連する取り組みや水の重要性を人々に認知してもらうための会議、セミナー、展示会等が世界の様々な国や地域で開催されています。また、「水をめぐる環境」は、SDGs「持続可能な開発目標」の複数のゴールに直接的・間接的に関連しており、現在の世界課題の最前線のテーマとなっています。

▲開会の挨拶を述べる鎌倉稔成(中央大学理工学研究所長)

冒頭で、鎌倉稔成 (中央大学 理工学研究所長、理工学部教授)による開会挨拶を行い、「生命の維持に欠かせない水でありますが、世界各地には安全な水すら確保が難しい国もある。さらに洪水や土砂災害等、水による被害も数多くあります。人類の歴史は治水の歴史であると言っても過言ではありません。『世界水の日』のシンポジウムを契機に、貴重な水について皆で考え直してみましょう」と述べました。

第1部の特別講演講演会では、タイの天然資源環境省水資源局のスパパープ・パシンハサネー氏、タマサート大学理工学部教授のウルヤ・ウィーサクン氏より、タイにおける水の環境や事情について、現状や取り組み等についてご講演いただきました。さらに、中央大学理工学部教授 手計太一が日本の河川を中心に報告しました。

第2部のディスカッションでは、第1部で講演いただいた先生方に加え、モデレーターとして中央大学法学部教授 工藤裕子、指名コメンテーターとして中央大学研究開発機構教授 山田正が登壇し、タイと日本、両国の課題議論を進めるとともにチャットに寄せられた質問に答えていただきました。シンポジウムの締めくくりとして、水と都市環境を専門とする山田正がご自身の経験や研究を交えながら総括しました。

▲閉会挨拶でお礼を述べる加藤俊一(中央大学副学長)

閉会挨拶では、加藤 俊一(中央大学副学長、研究推進本部長、理工学部教授)が、「理工学はそれぞれの地域の特異性、人々の特異性を考えなければいけないと思います。本日のシンポジウムで多様な問題を議論いただきました。水や水資源の管理などは技術的な問題だけではなく、その地域に住む人々のことを考えながら発展する必要があります」と述べました。

コロナ禍において、オンライン形式で実施された本ウェビナーには、多くの方々に参加をいただきました。『河川をめぐる環境の地域多様性』について認識することができた貴重なシンポジウムとなりました。

以下で、その一部をご紹介します。

コロナ禍において、オンライン形式で実施された本ウェビナーには、多くの方々に参加をいただきました。『河川をめぐる環境の地域多様性』について認識することができた貴重なシンポジウムとなりました。

以下で、その一部をご紹介します。

第1部 講演

スパパープ・パシンハサネー氏

(タイ・自然資源環境省水資源局)

(タイ・自然資源環境省水資源局)

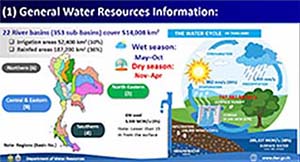

スパパープ・パシンハサネー氏は、「天水農業における水資源管理-タイの水危機の背景」をテーマに3つのポイントを紹介しました。

タイの水資源に関する一般的な情報として、雨季のある気候、地形・河川・水資源、発展途上国の貧困層の食料需給に大きく貢献している天水農業について説明しました。次に、タイ自然資源環境省水資源局で実施している警報・予測システムについて実例を交えて紹介しました。3つ目に、水にまつわる災害の減災と防災活動、住民の役割等について語りました。特に、観測所のない場所等においては、市民ボランティアによるモニタリングのデータが警報・予測システムや防災に重要な役割を果たしていると話しました。

ウルヤ・ウィーサクン氏(タイ・タマサート大学工学部 教授)

水の管理、洪水・干ばつ緩和、雨量予測モデル、気候変動が水分特性に及ぼす影響などを研究分野とするウルヤ教授は、2019年の第46回ジュネーブ国際発明展において、「タイ天水農業地域における干ばつ指標の解釈と干ばつ予測モデルの開発」でイノベーション特別賞を受賞しています。

タイでは約20年の間に、気候変動によって降雨量の激しい変動に直面し、洪水や干ばつがあらゆる分野に社会経済的、環境的な脅威を与えています。これまでも洪水予測と干ばつ予測の両方に関する幾つかの研究が行われてきて、予測のモデルの性能をさまざまな側面から向上させていくためには、まだまださらなる研究が必要だといいます。干ばつ指標の物理的な意味の理解、リモートセンシングデータによる農業的干ばつの理解、そして最後にAIを活用した降水干ばつ予測モデルの高度化について、お話いただきました。

▶ウィークサン先生は直筆のイラストを書き添えたパワーポイントを使いながら、

分かりやすく楽しくプレゼンテーションをしていただきました

分かりやすく楽しくプレゼンテーションをしていただきました

手計 太一(中央大学理工学部都市環境学科 教授)

手計教授は、東南アジア、特にタイで何年も共にプロジェクト活動を実施してきたそうです。今日の講演では、気候変動の影響による雨量の増加や水災害の状況と日本政府の洪水管理政策について報告しました。

日本では1976年から2020年にかけて、50ミリ以上の降雨頻度と降雨量は1.4倍に増加し、特に県等が管理する中規模河川が危険であり、繰り返し洪水もしくは河川の崩壊・決壊しているようです。そのため、洪水管理・都市管理に対して、これまでの各所ごとの管理ではなく統合河川管理の必要性があることをまとめ、2020年に日本政府に提案しました。国、県、地方自治体、民間、住民、水を使うユーザーそれぞれが災害に対する強靱性を高めながら、協働でサステナブルに減災、防災に努めていこうというものです。現在、それに向けた調査が進み、水利用から洪水管理、電源系統も全てを統合し、洪水管理計画も見直されています。また、現状の計画では、過去事例を元からの防災を、気候変動や水量や高潮の増加も上がることを想定して見直していくと、報告しました。

第2部 ディスカッションとQ&A

ディスカッション討論では、政治学者として政治、パブリックマネジメント、公共政策等を専門とする中央大学法学部教授の工藤裕子がモデレーターを担当しました。第一部で登壇したスパパープ・パシンハサネネー氏(タイ天然資源環境省水資源)、ウルヤ・ウィーサクン氏(タマサート大学理工学部教授)、手計太一(本学理工学部教授)、水と都市環境を専門とする山田正(本学研究開発機構教授)も加わり、『河川』における、「ダイバーシティ=多様性」「サステナビリティ=持続可能」「地域社会までを含む参画」「インクルージョン」をキーワードにディスカッションしました。併せて、チャットに寄せられた様々な質問について、それぞれの視点から答えていただきました。

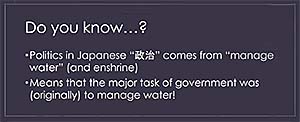

▲モデレーターを務めた工藤教授からの言葉。”Politics”という英語は日本語では「政治」です。これは水を管理する治水という意味もあります。Politicsという英語は、日本語では「政治」です。 水を管理する「治水」ということからも来ています。水の管理という点から考えると、もともと行政の主要なタスクは、水を管理することであったと言えます

タイ農村部における水資源の計測法とシステムをどのように持続化するのか、研究結果の周知や普及について、日本の高齢化と人口減においては技術でその問題を補う、システム刷新の難しさ、政府の視点、タイにおける貧困問題と農業の関係、日本のハザードマップ、JICAによるタイ農村部への技術提供、ローカルスタッフの教育等、さまざまな内容で多岐に渡る分野について議論されました。

タイと日本では気候状況や経済で違いはありますが、「水」が環境や農業に影響を与え、それが経済にも関わってくることが、人・社会にとって非常に重要な問題点であることを再認識できるディスカッションとなりました。

タイと日本では気候状況や経済で違いはありますが、「水」が環境や農業に影響を与え、それが経済にも関わってくることが、人・社会にとって非常に重要な問題点であることを再認識できるディスカッションとなりました。

指名コメンテーター、山田正 研究開発機構教授よりひとこと

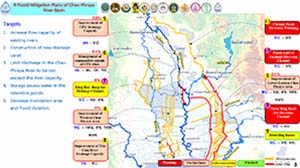

▲山田教授がタイ政府内の洪水軽減委員会で計画作成に関わったタイ・チャオプラヤー川流域の洪水軽減プランの一部

山田正(中央大学 研究開発機構教授)

指名コメンテータとして登壇した山田教授は、河川の専門家として、タイと関わりの深い活動を行ってきました。タイ全体の治水計画の見直す提案、洪水に関わる保険商品の開発、政府による新たな洪水回避計画等です。洪水回避計画においては、技術アドバイザーとして委員会に加わり、委員会の提案を元に現在のタイ政府が動き始めているそうです。

タイと日本、両国の事情を知るなかで、大学と行政(日本の場合は国土交通省や環境省、厚生労働省等)の関わり方を比較すると、日本のアカデミア(大学)の方が行政に近い形で活動を行うことができているそうです。

「実際に、手計教授も説明していたように、国土交通省「Department of Land and Infrastructure and tourism」において、中央大学の手計教授、私と福岡捷二教授、東京大学の先生、都市計画・地域計画の先生らの提言書を国土交通大臣に提言し、それが 新しい治水政策に選ばれました。大学人が提言したことが現実に行政の中に反映される世の中になりました。私が学生だった50年前の日本では、大学がいくら研究してもその成果は行政に反映しないということがずっとありました。また、日本において、リバーカウンセラーという制度を作り、川ごとに2~3人の大学教員らがずっとその川を専門的に見ている、つまり川ごとに専門家がいるわけです。タイにもそのような制度があったらよいと思います。

大学は、良い人材を世に出すこと、正しい情報を国民に正しく伝えてゆくことが大切なのです。さらに良い卒業生が中央政府の中で活動し政策立案ならびに実行に直接関与することで、大学との距離も近くなります。これは大学人にとっての誇りでもあります」と、締めくくりました。

タイと日本、両国の事情を知るなかで、大学と行政(日本の場合は国土交通省や環境省、厚生労働省等)の関わり方を比較すると、日本のアカデミア(大学)の方が行政に近い形で活動を行うことができているそうです。

「実際に、手計教授も説明していたように、国土交通省「Department of Land and Infrastructure and tourism」において、中央大学の手計教授、私と福岡捷二教授、東京大学の先生、都市計画・地域計画の先生らの提言書を国土交通大臣に提言し、それが 新しい治水政策に選ばれました。大学人が提言したことが現実に行政の中に反映される世の中になりました。私が学生だった50年前の日本では、大学がいくら研究してもその成果は行政に反映しないということがずっとありました。また、日本において、リバーカウンセラーという制度を作り、川ごとに2~3人の大学教員らがずっとその川を専門的に見ている、つまり川ごとに専門家がいるわけです。タイにもそのような制度があったらよいと思います。

大学は、良い人材を世に出すこと、正しい情報を国民に正しく伝えてゆくことが大切なのです。さらに良い卒業生が中央政府の中で活動し政策立案ならびに実行に直接関与することで、大学との距離も近くなります。これは大学人にとっての誇りでもあります」と、締めくくりました。