2020年11月16日(月)~30日(金)、第3回CHUO Diversity × ハラスメント防止啓発Week2020が開催されました。

これは、ダイバーシティセンター(2020年度発足)とハラスメント防止啓発委員会が主催したもので、「知る、つながる、行動する」をテーマとした、さまざまなオンラインイベントには、多くの学生や一般の方々が参加しました。

これは、ダイバーシティセンター(2020年度発足)とハラスメント防止啓発委員会が主催したもので、「知る、つながる、行動する」をテーマとした、さまざまなオンラインイベントには、多くの学生や一般の方々が参加しました。

中央大学で学ぶ留学生が日本の大学生活の中でどのような日常を送っているのか、学内環境、友人関係、そして日々の授業のこと等について、日本人学生と対話形式で意見を交わしました。

会の前半では少人数に分かれてグループで話し合い、後半には各グループの発表を通じて、中央大学のグローバル化を促進させるための方向性を探りました。

ファシリテーターとして経済学部准教授 中川康弘と法学部助教 吉田千春が会を進行しました。また、商学部教授 二宮理佳、大学院戦略経営研究科長/ダイバーシティセンター運営委員長 露木恵美子がゲスト参加しました。

はじめに

座談会に先立ち、経済学部准教授 中川康弘より、この座談会の目的や大学のグローバル化等についての説明がありました。

「日本では、大学のグローバル化推進という背景がある一方で、どの大学でも留学生と日本人学生という2つの学生群が併存している状況にある。日常空間が同じキャンパス内であるにもかかわらず並存してしまうのはなぜか? 文化的な違いがあるのか、日本語の能力が問題となっているのか。留学生は大学の構成要素であるにもかかわらず、お客様のような存在にも感じ取れる。大学のグローバル化を実現するためにはどうすればよいのか、日本人学生と外国人留学生という二分法を超えて、当事者同士で意見を出し合いましょう。簡単に、すぐに答えが出るものではないが、皆でその問いの答えを探っていきましょう」と述べました。

「日本では、大学のグローバル化推進という背景がある一方で、どの大学でも留学生と日本人学生という2つの学生群が併存している状況にある。日常空間が同じキャンパス内であるにもかかわらず並存してしまうのはなぜか? 文化的な違いがあるのか、日本語の能力が問題となっているのか。留学生は大学の構成要素であるにもかかわらず、お客様のような存在にも感じ取れる。大学のグローバル化を実現するためにはどうすればよいのか、日本人学生と外国人留学生という二分法を超えて、当事者同士で意見を出し合いましょう。簡単に、すぐに答えが出るものではないが、皆でその問いの答えを探っていきましょう」と述べました。

座談会:グループワークの発表から

続いて、約1時間に渡り、参加した留学生、日本人学生を少人数グループに分け、自己紹介の後、以下の2点をテーマについて話し合いました。

①中央大学がダイバーシティ(特にグローバルの観点)から、授業、人間関係、学内環境に関して、こうなったらいいと思うことは? ②それを実現するためにはどうしたらよいか。

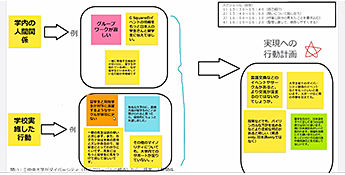

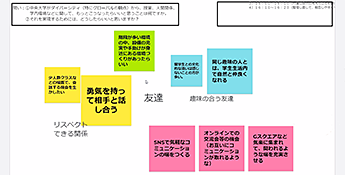

終了後は、各グループの発表者が話し合いに使用したボードを提示しながら、皆で出し合ってまとめた意見を発表しました。

大学に期待したいこと、留学生・日本人学生自身が変わるべきこと、交流を深めるための工夫、実際に実施していることでの問題点、効果の高いアプローチ方法等、意見をうまく集約して発表していました。

異なる学部からの留学生と日本人学生が一堂に会して、一つの目的に向かって意見交換しました。この座談会を通じて、学生は、留学生、日本人学生という垣根を越えて新しいつながりを持てたり、それぞれの思いを伝え合い、新しい視点を持ったりすることができたようです。学生たちにとって大きな成果となりました。また、各グループからの意見は、大学のグローバル推進にも役立てることが期待できそうです。

①中央大学がダイバーシティ(特にグローバルの観点)から、授業、人間関係、学内環境に関して、こうなったらいいと思うことは? ②それを実現するためにはどうしたらよいか。

終了後は、各グループの発表者が話し合いに使用したボードを提示しながら、皆で出し合ってまとめた意見を発表しました。

大学に期待したいこと、留学生・日本人学生自身が変わるべきこと、交流を深めるための工夫、実際に実施していることでの問題点、効果の高いアプローチ方法等、意見をうまく集約して発表していました。

異なる学部からの留学生と日本人学生が一堂に会して、一つの目的に向かって意見交換しました。この座談会を通じて、学生は、留学生、日本人学生という垣根を越えて新しいつながりを持てたり、それぞれの思いを伝え合い、新しい視点を持ったりすることができたようです。学生たちにとって大きな成果となりました。また、各グループからの意見は、大学のグローバル推進にも役立てることが期待できそうです。

座談会に参加した留学生・日本人学生の声

金 那映さん(KIM Nayoung) 法学部 2年

自分が予想したよりも多くの日本人学生が参加していて驚いた。少人数のグループワークでは、私を含む外国人留学生のほかに日本人学生1人が参加した。日本人学生から、外国人留学生と交流する機会がない、また、教室で外国人留学生と触れ合ったことがないと聞き、自分も初めて聞いた話だったので、驚いた。日本人学生との交流について再び考えてみる機会になったと思う。

陸 以利さん(LU YILI) 経済学部3年

話し合いで最も印象的だったのは、留学生と日本人学生「共生」実現のために、留学生だけではなく、日本人学生も一緒に異文化を受け入れるための異文化講座などを作る提案です。今回の座談会は、中央大学の多様性を構築する力になると思う。留学生としての私にとって本当に大切な経験でした。

リアン カイ ユアンさん(LEAN KHAI YUAN) 商学部 3年

このような座談会で、普段の授業では体験できない日本人とのディスカッションができ、とても貴重な機会でした。欲を言えばディスカッションの時間がもっと欲しいと思いましたが、パワポで議題内容や時間進行が可視化できたり、また留学生は司会、日本人は発表するという対等な役割分担がよかったと思います。この経験を通じて、私は日本人学生と交流することは、留学生にとって日本語のレベルをさらにアップさせるための一番効果がいい方法ではないかと思いました。

劉 芳蕾さん(LIU Fanglei) 文学部2年

陸 瑋さん(LU WEI) 総合政策学部 2年

入学してから、今日のように2つのクラスの先生と学生たちが一緒に授業で交流することは初めてでした。対面ではなくオンライン授業だったので、他の先生や学生さんと意見交換する時は少し緊張しました。大学のダイバーシティについてのコミュニケーションの中で日本人の学生と話し合って、きちんと自分たちの感じたことを述べられたのはうれしかったです。必修科目以外で日本人学生と話す機会がほとんどなかったし、同じ学部の日本人学生と一緒に意見を話し合えてよかったと思います。中央大学のダイバーシティに関して、多くの日本人学生と外国人留学生と交流することが大切だと考えています。もし来年学校に行けるようになれば、一歩踏み出して、日本人学生とコミュニケーションをもっと取りたいと思います。

鎌村 有紀さん(Yuki Kamamura) 法学部4年

ダイバーシティーの観点から、授業や学内環境などこうなればいいのにということについて、日本人の学生や留学生と話し合いました。日本人と交流する機会をより増やしたい、日本人の友達を作る環境がほしい、海外の大学ではよく見られるLanguage Exchange制度を作ってほしいといった留学生の意見が印象的でした。今まで留学生からの率直な意見を聞くことがあまりなかったため、とても新鮮に感じました。

青木 美奈さん(Mina Aoki) 法学部2年

留学生との座談会に参加して、コロナ禍で交流する機会の減ってしまった留学生の方々と交流することができ、とても楽しかったです。留学生の方々は、日本人学生と仲良くなりたい、交流したいというお気持ちがあるにも関わらず、交流の機会が少ない現状があると感じました。今後は、今回のような座談会を含め、日常生活の中で留学生と日本人学生が交流しながら学生生活を送れるような工夫が必要だと思いました。

留学生たちから。そのほかの意見

●留学生として、自分の価値を高めることが大切だと思います。日本に来たからには、自国の学生との社交サークルから飛び出して、勇気持って、足を一歩前に進んだ方がいいと思います。(李 維川さん・経2)

●今回のイベントで、日本人学生が留学生と交流する意欲があることをわかりましたから、これから日本人学生と積極的にコミュニケーションを取ります。(張 月萌さん・経2)

●多国籍の料理という観点が面白かった。いろいろな地域の料理を体験することも一種のダイバーシティと思う。また、たとえ料理がまずかったとしても、学生たちも喜んで食べるだろう。(姜 家輝さん・経2)

●やはり互いに勇気を出して話をかけたほうがいい。あるいは、このようなイベントが多く開催して、話す機会を提供してほしい。(劉 瑞さん・経2)

●テーマについての意見交換はもちろん、お互いの日常生活などの雑談も挟めて、雰囲気もよかったです。(チョウ ケイインさん・経2)

●留学生として、自分の価値を高めることが大切だと思います。日本に来たからには、自国の学生との社交サークルから飛び出して、勇気持って、足を一歩前に進んだ方がいいと思います。(李 維川さん・経2)

●今回のイベントで、日本人学生が留学生と交流する意欲があることをわかりましたから、これから日本人学生と積極的にコミュニケーションを取ります。(張 月萌さん・経2)

●多国籍の料理という観点が面白かった。いろいろな地域の料理を体験することも一種のダイバーシティと思う。また、たとえ料理がまずかったとしても、学生たちも喜んで食べるだろう。(姜 家輝さん・経2)

●やはり互いに勇気を出して話をかけたほうがいい。あるいは、このようなイベントが多く開催して、話す機会を提供してほしい。(劉 瑞さん・経2)

●テーマについての意見交換はもちろん、お互いの日常生活などの雑談も挟めて、雰囲気もよかったです。(チョウ ケイインさん・経2)

留学生座談会を終えて。中川先生と吉田先生から一言

■真剣に話し合っていた学生たちに触れ、私自身、多くを学ぶことができました。ことばを用いて考えを述べ、自己存在を示しつつ、その過程において留学生/日本人学生という “制度化された” アイデンティティを超えていこうとする姿に、学内グローバル化の理想の形式をみたように思います。参加してくれた皆さん、ありがとうございました。

■今年度はコロナ禍の影響で、学生同士のつながりが特に希薄であることから、2クラス合同でこの座談会を企画しました。異なる言語・文化背景を持つ学生達の肯定的接触は、同じキャンパスで授業を受けるだけでは生み出されないため、今回出た意見を参考にしながら、交流が生まれ、関係が深化するデザインや仕掛けを改めて考え、実践していきたいと思います。

<中央大学経済学部准教授 中川康弘>

■今年度はコロナ禍の影響で、学生同士のつながりが特に希薄であることから、2クラス合同でこの座談会を企画しました。異なる言語・文化背景を持つ学生達の肯定的接触は、同じキャンパスで授業を受けるだけでは生み出されないため、今回出た意見を参考にしながら、交流が生まれ、関係が深化するデザインや仕掛けを改めて考え、実践していきたいと思います。

<中央大学法学部助教 吉田 千春>