文学部英語文学文化専攻の教授である平川眞規子先生、マジューズ・ジョン先生、若林茂則先生のご指導の下、私たちは「第二言語(外国語)の習得」について研究をしています。

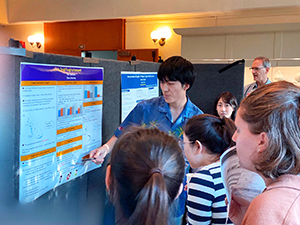

2020年1月17日に開催の学会<Fifth Chuo-UHM-UTokyo Student Conference on Linguistics, Psycholinguistics, and Second Language Acquisition>に参加するため、先生方、大学院生(中央大学文学研究科)と学部生の12名は、約1週間、ハワイを訪問しました。ハワイ大学マノア校で実施された学会には、中央大学生の他に、ハワイ大学マノア校と東京大学の学生と大学院生も参加し、それぞれの研究成果をまとめたポスター研究発表を行いました。また滞在中には、オアフ島の名所にも出かけることもできました。

文学部所属の原島薫子(4年)、高橋侑樹(3年)、征矢和樹(2年)が、学会の成果やハワイ滞在中の体験談などを紹介します。

文学部所属の原島薫子(4年)、高橋侑樹(3年)、征矢和樹(2年)が、学会の成果やハワイ滞在中の体験談などを紹介します。

<学 会> ハワイ大学マノア校、東京大学とのポスター研究発表会にて

英語文学文化専攻4年 原島 薫子

ポスターセッションでは、卒業論文の成果を1枚のポスターにまとめて発表しました。英語での発表ということもあり、ハードルは高く感じましたが、英語文学文化専攻での4年間の学び、ゼミでの学びの集大成として、非常に貴重な経験をすることができたと感じています。

普段はあまり交流することのない中央大学の他のゼミの学生や他大学の学生、そして現地の学生や教授に発表を聞いてもらう中で、内容を整理して相手にわかりやすく伝えることの難しさや、英語運用力のさらなる向上の必要性を実感しました。また同時に、相手に伝えようとする姿勢が大切だということも学ぶことができました。そして、具体的な発表の内容に対して、いろいろな人から質問を受け、それに対しての答えを考えるという過程を通じて、自分では気づかなかった新たな視点を得ることができたり、より自身の考えを深めることができたと思います。

普段はあまり交流することのない中央大学の他のゼミの学生や他大学の学生、そして現地の学生や教授に発表を聞いてもらう中で、内容を整理して相手にわかりやすく伝えることの難しさや、英語運用力のさらなる向上の必要性を実感しました。また同時に、相手に伝えようとする姿勢が大切だということも学ぶことができました。そして、具体的な発表の内容に対して、いろいろな人から質問を受け、それに対しての答えを考えるという過程を通じて、自分では気づかなかった新たな視点を得ることができたり、より自身の考えを深めることができたと思います。

英語文学文化専攻3年 髙橋 侑希

私はタフ構文(e.g. John is tough to please.)の日本人英語学習者の習得について研究し発表した。まず、タフ構文について簡単に説明する。タフ構文では、主文主語(John)は、埋め込み文内の動詞(please)の目的語としてしか解釈されない。対して、主文主語が埋め込み文内の主語として解釈されるような文(e.g. John is tough to read the letter.)や受動化された文(John is tough to be pleased.)は、非文(非文法的な文)とされている。本研究では、日本人英語学習者が文法的な文だけを容認し非文を非容認とするかを調べた。

この学会での研究発表から2つのことを学んだ。1つは、自分で考えて何かを見つけることである。今までは先生に質問すれば答えが手に入ったが、自分で研究するとなると話が違う。もちろん、先生や仲間と議論して得られるものは大きいが、議論するためには論理的に導き出された自分の考えを持っておく必要がある。聞くだけでは足りない、自分で考える必要があるというのは、高校と大学の大きな違いだと思われる。今回、発表に関わるすべての過程で「あっ、大学生だな」と感じた。

2つ目は、要旨を短くまとめることの難しさである。提出するにも発表するにも、長い時間かけてやってきたものを短くまとめなければならず、同時に分かりやすく伝えるのは至難の業であった。いまだに完全に克服できていないが、将来どんなキャリアを目指すにも必要不可欠なスキルだと思うので、卒論研究と学会発表を通して身に付けていきたいと思った。

この学会での研究発表から2つのことを学んだ。1つは、自分で考えて何かを見つけることである。今までは先生に質問すれば答えが手に入ったが、自分で研究するとなると話が違う。もちろん、先生や仲間と議論して得られるものは大きいが、議論するためには論理的に導き出された自分の考えを持っておく必要がある。聞くだけでは足りない、自分で考える必要があるというのは、高校と大学の大きな違いだと思われる。今回、発表に関わるすべての過程で「あっ、大学生だな」と感じた。

2つ目は、要旨を短くまとめることの難しさである。提出するにも発表するにも、長い時間かけてやってきたものを短くまとめなければならず、同時に分かりやすく伝えるのは至難の業であった。いまだに完全に克服できていないが、将来どんなキャリアを目指すにも必要不可欠なスキルだと思うので、卒論研究と学会発表を通して身に付けていきたいと思った。

教育学専攻2年 征矢 和樹

「第二言語学習者における英語のwh疑問文の習得」をテーマに、昨年末に実験・分析を行った研究成果を発表しました。大学院生や教授の方々を相手に英語で研究成果を伝えることは今回が初めてで、正直かなり緊張しましたが、発表を通じてディスカッションを重ねる中で、新たな視点からの指摘や、実験の設計に関する助言などもあり、多くの貴重な意見を聞くことができました。今回の経験を生かして、今後も第二言語学習のメカニズムに迫る研究をしていきたいと思います。

また、私は教育学専攻の学生で、普段は幅広く教育に関する事象を学んでいます。特に、将来は英語教育に寄与できる人材を目指しているため、自専攻での教育学に加え、第二言語習得の専門知識も必要との思いから、英文学専攻の先生方にもご指導いただいています。それが今回の学会参加という形になりました。今回の学会を通じて、研究発表の経験と同様に、専攻の垣根を越えて学びの成果を示すことができたことは、将来の目標への一歩となると考えています。<ハワイ滞在記 & 思い出の1枚> 経験したこと、学んだこと、感じたこと

■以下の写真は、クリックすると拡大します

▲最終日の朝は早起きをして、友達とダイヤモンドヘッドから昇る朝日を見に行きました

◆私にとって初めてのハワイでした。約一週間という短い期間ではありましたが、自由時間には友だちとバスなどを駆使していろいろな場所へアクティブに出かけ、登山やビーチ、ショッピング等、ハワイを存分に満喫することができたと思います。週末には先生方に引率していただき、パールハーバーを訪れたり、野生のイルカと泳げるツアーに参加したりもしました。

また、英語での記述を通して改めて歴史について考えたり、ハワイの自然の美しさ、雄大さに圧倒されたりと、非常に有意義な濃い時間を過ごすことができたと思います。現地のさまざまな人との交流を通して、自分の中の価値観や視野が広がったと感じています。実際に海外に出たからこそ得られたものがたくさんあると思うので、このような形で参加することができ本当によかったです。

また、英語での記述を通して改めて歴史について考えたり、ハワイの自然の美しさ、雄大さに圧倒されたりと、非常に有意義な濃い時間を過ごすことができたと思います。現地のさまざまな人との交流を通して、自分の中の価値観や視野が広がったと感じています。実際に海外に出たからこそ得られたものがたくさんあると思うので、このような形で参加することができ本当によかったです。

(原島 薫子)

▲ワイキキビーチにてパシャリ。お二人とも海がお似合いですね。 アロハシャツに海パン…準備万端です。若林先生(右)

前回と比較して感じたこと以外にも、初めて経験したことがたくさんある。1つは日本語の授業だ。授業の中では「どうしてその発話をするのか」というような言語の使用に関する質問を学生にする場面が多く、より実際のコミュニケーションに活かせるような授業になっていて、将来教員を目指す私にとっては学ぶことが多かった。

もう1つはイルカと泳いだことである。実物のイルカを見れた感動はとても大きかった。そして、イルカやカメ、サンゴ礁などの動物を守るために、触ったら罰金という法律や日焼け止めの成分にも気を付けるという風潮があり、環境保護に対する意識が強いように思えた。他にもワイキキビーチでサンセットを眺めながら若林先生とマシューズ先生の研究の真骨頂を聞けたことは、普通のハワイ旅行では絶対に得られない経験であろう。

自分の成長を実感できたと同時に、多くの「初めて」を体験できた今回のハワイ。このような貴重な経験を得られたのも、先生方、先輩方、友だち、家族のおかげである。感謝を忘れず、謙虚に生きていき、今回得たことをアウトプットしながら、見つかった課題の克服に励んでいきたい。

(髙橋 侑希)

▲真珠湾にみんなで行きました。英文の説明をしっかりと 読んできました。普段の勉強が生きた瞬間でもあります

また、学会への参加以外にも、ハナウマ・ベイやダイヤモンドヘッドなどでハワイの大自然を直に体験したり、真珠湾にも訪れたりしました。特に真珠湾では、第二次世界大戦をアメリカの立場から振り返るという貴重な機会を得ることができました。以前にも沖縄や留学していたドイツで戦争記念館を訪れたことがありましたが、そこでは特に戦争の悲惨さを強く感じました。しかし、真珠湾の記念館では、そうした戦争の中でも人々がいかに生き抜いたということが強調されている印象を受け、同じ歴史の事象を振り返るとしても、こうも地域や立場によって印象が違うのかとハッとさせられました。これからさらに自分の活動のフィールドを世界へ広げていく中で、こうした文化や価値観の違いも意識していきたいと思います。 (征矢 和樹)