インターナショナル・ウィーク 第11回 アフリカ・アジア諸国

2019年12月6日(金)、多摩キャンパスヒルトップ2階スクエアにて、ルワンダのコーヒー産業に携わるストーリーライン株式会社CEOの加藤和明氏をお招きし、特別講演会「世界をキャンバスにキャリアパスを描こう」が実施されました。この講演会は、第11回インターナショナル・ウィーク(テーマ:アフリカとアジア諸国)の一環として開催され、中央大学国際経営学部教授 山田恭稔が登壇、ファシリテーターとして経済学部教授 林光洋が講演会をナビゲートしました。

加藤氏と山田教授には、開発途上国におけるビジネスや国際協力に携わりながら経験してきたこと、海外に出たきっかけ、学生時代の研究や経験などについてお話しいただきました。定員を超えて会場に集まった学生の皆さんの中には、国際支援、ソーシャルビジネスや起業に興味がある、留学経験を将来に活かしたいという学生もおり、加藤氏と山田教授の講演を熱心に聞いていました。

加藤氏と山田教授には、開発途上国におけるビジネスや国際協力に携わりながら経験してきたこと、海外に出たきっかけ、学生時代の研究や経験などについてお話しいただきました。定員を超えて会場に集まった学生の皆さんの中には、国際支援、ソーシャルビジネスや起業に興味がある、留学経験を将来に活かしたいという学生もおり、加藤氏と山田教授の講演を熱心に聞いていました。

ルワンダから世界一のデカフェを。そして世界へ

【加藤 和明 氏】ストーリーライン株式会社代表取締役CEO、

ルワンダ大使館コーヒー産業顧問、コーヒーコンサルタント他

コーヒー生産国は、かつて植民地だった場所が多く、コーヒーの取引相場は植民地時代とそれほど変わらないと言われています。先進国の人たちは安価にコーヒーを飲んでいますが、コーヒー豆が生産者の手から消費者の口に入るまでに約18人もの人が関わり、輸出入を含めた利益の中間搾取はかなりの金額になります。1杯380~500円のコーヒーから生産者の得られる利益は3円以下だそうです。加藤氏は、現地にコーヒー工場があれば、中間マージンと輸出入の手間が減るうえに、地域に雇用を生み、地域の税収が増え、生産者にも還元することができると、そのような新しいビジネスモデルの確立を目指しているところです。

そのために、より利益を生み出せる付加価値の高いコーヒーが必要だとして、デカフェ(カフェインを除去したコーヒー)を採用しました。なぜ「デカフェ」か、というと、健康志向化により脱カフェイン意識の高まっている、病気・妊娠などの理由でコーヒーを飲みたくても飲めない人がいる、そこに注目しました。デカフェならば、生産者の貧困というペイン(苦しみや問題)と先進国の人々が手頃な価格でデカフェを飲みたいという願い、両方の問題を解決できると考え、東北大学と共に世界で一番おいしいデカフェの研究開発を重ねてきました。そして、美味しいデカフェを作るには、高品質なコーヒー豆は欠かせません。品質の高いコーヒー豆の利益が生産者たちの安定した暮らしにつながるように、生産者の意識改革、農業指導や農業組合の立ち上げ、健康保険づくり等、7年かけて、信頼関係とシステムを築き上げ、これからの展開に向けて進めているところだそうです。

加藤氏は父の仕事に伴い、幼少期と高校2年からをアメリカで過ごします。高校卒業時に日本へ帰国も考えたそうですが、アメリカの多文化な暮らしの中で、キリスト教、ヒンドゥー教、イスラム教だけでなく、仏教でも自分の知らない仏教などを信仰するアメリカの人たちには、さまざまな考え方があり、どういう人たちの考えが一番正しいのか、を学ぶためにペンシルベニア州の大学に進学し宗教学と言語学を専攻しました。大学では、人の考え方は、それぞれの言語に非常に影響を受けていることを学び、次は翻訳に目を向けて大学院で古代言語を学びます。イスラエルやタイで寺院や寺で数か月過ごしたり、新たにギリシャ語、ラテン語も習得し、大学の助教授となり古代言語と哲学を指導するまでになりました。

コーヒーとの出会い

2010年に日本に帰国してからは、フリーランスで翻訳の仕事をしていました。たまたま立ち寄った喫茶店で店主と話すなかで、加藤氏の身に付けたスペシャリティコーヒーの技術が日本では最先端だと知ります。そしてそのスキルを見込まれてコーヒーコンサルタントを引き受けることになりました。その喫茶店の成功によってコンサルのオファーが増えていくなかで、運命のルワンダのコーヒーと初めて出会います。

ルワンダのコーヒーはとても良い味で、本当に売りたいと思ったそうです。「自分がルワンダに行ってバイヤーになるから、その経費だけほしい、それ以外のお金はいらない、その代わり、そのコーヒーの購入方法、お金の回し方、中間搾取を減らして、現地の人にお金が落ちるようなビジネスモデルを作らせてほしい」と、ルワンダのコーヒーの携わるようになり、仲間と共に『ストーリーライン』を立ち上げました。

助教授時代に受けたスペシャリティコーヒーのトレーニングで最先端のコーヒーの知識とスキルを身に付け、コンサル・バイヤーになってカフェの経営や流通を覚え、さらにCEOになってからはルワンダの農園経営へ。農園では、肥料の与え方、枝の切り方等、コーヒー生産のノウハウを習得するなどステップアップしていきました。ビジネスがベストになることはもちろんプラスアルファにできること、その持続性も常に考えているそうです。言語学を学んだときと同じように、コーヒービジネスも原点までさかのぼり、たどっていくことで、全体像を把握していく。それには相当な時間がかかります。しかし、そこまでやって理解することが、経営には大切なことなのだと言います。

海外でビジネスを展開することの難しさ

海外と日本を行き来してビジネスをするなかで、「一人ではなにもできない」ということを学んだそうです。どれだけ強いチームを持てるかが成功につながる。相手が「どのように考えるか」を予測することも必要。国際ビジネスでは日本の常識が通用しません。ルワンダの人々は貧しいです。みんな真面目だけれど仕事がなかなか進まないし、5時になったら帰ってビール飲んで酔っ払う。25年前の大量虐殺を経験している人たちには「生きているだけでハッピー!」という価値観がある。海外からの助成金をもらうのにも慣れていて、プラスアルファを提案すれば、「お金ちょうだい」と言うのだそうです。そのような人たちを巻き込んでいくためにも、物や事よりも相手の心を大切にし、彼らが生活するために何が必要なのかをいつでも考えながら彼らと取引をしているそうです。

生産者の中には、小学校レベルの教育すら受けていない人も多くて、重さによって値段が変わることを理解できなかったりする。それを理解してもらうまで根気強く、ときにはやる気のある人を集めて数年レベルで成功例を見せるとか、工夫を続けています。「ルワンダの人々心から笑顔になること、世界一美味しいデカフェを普及させてコーヒーファンに喜んでもらうことを目指している」と、学生たちに熱く語りました。

生産者の中には、小学校レベルの教育すら受けていない人も多くて、重さによって値段が変わることを理解できなかったりする。それを理解してもらうまで根気強く、ときにはやる気のある人を集めて数年レベルで成功例を見せるとか、工夫を続けています。「ルワンダの人々心から笑顔になること、世界一美味しいデカフェを普及させてコーヒーファンに喜んでもらうことを目指している」と、学生たちに熱く語りました。

国際支援の現場で活動することとは

中央大学国際経営学部 教授 山田 恭稔

2019年の4月から国際経営学部の教壇に立つ山田教授は、それまでは途上国の開発に特化したコンサルタントなどの仕事に就いていました。

この分野に就く原点は教授が中学時代のこと。社会科の授業で世界に途上国とよばれる国の存在を知り、そこに先進国にないものがあるような気がして意識し始めたそうです。また、零細製造業を経営する父と母がいつもやりくりをする姿を見て育ちました。日本はちょうど高度経済成長期で、貧しい自分の家と日本の成長を重ね合わせ、「豊かさや開発って何? どういうことなのか?」ということに関心をもち、「これから開発しようとする国に人々がいる、いったい何だろうと。それはどういう姿であるべきか」などを考えていたそうです。

そして大学に進学、比較政治学の中でも途上国に関すること、政府の開発政策を学びます。さらに開発政策のプラスとマイナスの影響があるのかを知ろうと、開発社会学をテーマに大学院にも進学しました。大学院修了後、いったんは在京の財団法人に研究員として就職しながらも、開発を現地の人々の立場、地域社会の視点から捉えようと、途上国に拠点を置いて、コンサルティングなど国際協力の仕事に従事してきました。

この分野に就く原点は教授が中学時代のこと。社会科の授業で世界に途上国とよばれる国の存在を知り、そこに先進国にないものがあるような気がして意識し始めたそうです。また、零細製造業を経営する父と母がいつもやりくりをする姿を見て育ちました。日本はちょうど高度経済成長期で、貧しい自分の家と日本の成長を重ね合わせ、「豊かさや開発って何? どういうことなのか?」ということに関心をもち、「これから開発しようとする国に人々がいる、いったい何だろうと。それはどういう姿であるべきか」などを考えていたそうです。

そして大学に進学、比較政治学の中でも途上国に関すること、政府の開発政策を学びます。さらに開発政策のプラスとマイナスの影響があるのかを知ろうと、開発社会学をテーマに大学院にも進学しました。大学院修了後、いったんは在京の財団法人に研究員として就職しながらも、開発を現地の人々の立場、地域社会の視点から捉えようと、途上国に拠点を置いて、コンサルティングなど国際協力の仕事に従事してきました。

国際協力の仕事ではどんなことができる? 資質はある?

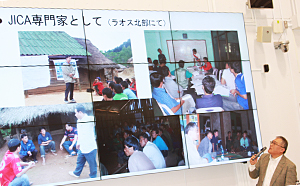

国際協力とひとくくりに呼んでいますが、この中には、JICAなどの国際協力機関のほか、政府や開発コンサル会社、NGOなど、さまざまな職場と役割があります。山田教授は、財団法人やNGOの研究員、JICAや国連専門機関で技術協力をする専門家、研究者、開発コンサルタントとして国際協力の仕事に携わり、現場でプロジェクトを興して実行するために、JICAや国際機関の職員たちからサポートを受けながら、途上国の政府機関、NGO、地域の人々と一緒に活動していました。

具体的には、開発コンサルタントとしてJICAの民間連携(中小企業海外展開支援)事業のためにカンボジアで養蚕業振興のための活動をしたり、タイ北部の事業に関わったり、ラオスの北部の現地でも活動しました。貧困軽減、地域おこし、地域資源の管理や活用などを目的としたそれらの活動では、事業のための調査と提言、企画や調整、プロジェクトでの技術協力、研修やワークショップの講師やファシリテーター、政策・プログラム・プロジェクトの評価といった多岐に渡る業務を実施してきたそうです 。

具体的には、開発コンサルタントとしてJICAの民間連携(中小企業海外展開支援)事業のためにカンボジアで養蚕業振興のための活動をしたり、タイ北部の事業に関わったり、ラオスの北部の現地でも活動しました。貧困軽減、地域おこし、地域資源の管理や活用などを目的としたそれらの活動では、事業のための調査と提言、企画や調整、プロジェクトでの技術協力、研修やワークショップの講師やファシリテーター、政策・プログラム・プロジェクトの評価といった多岐に渡る業務を実施してきたそうです 。

さまざまな経験を経てきた山田教授のライフワークは、「持続的開発」。「評価には、結果の出し方、使い方もいろいろあるけれど、誰のための評価か、ということが大切で、その人たちの視点から評価されないといけない。評価の結果は一種類ではなくて、出し方もいろいろある」と言います。

さらに、「貧困=貧しい」という物差しは、私たち先進国の人間が作ったものだそうです。現地の人たちにとっては、ご飯が食べていけるのか食べていけないのか、すなわち、生活を続けていけるかどうかが肝心なことなのです。たとえば、山間部の人たちにとって、森はスーパーマーケットのように何でも必要なものが得られる場所です。彼らは食べるものに困れば、森に入り、木の実や小動物を取って生活を一時的にしのぐことができます。逆に、開発とうたって、高い便益を一時的にもたらせたとしても、その負荷や反動が彼らの生活の根底を不安定化させてしまうのであれば、それは本末転倒でしょう。 開発では、彼らのセイフティネットや生活全体を壊さない持続的な開発が必要なのだといいます。その一方で、したたかな面も持ち合わせた現地の人たちと協働でアプローチをしていかなければならない。国際開発にはそのような難しさがあるようです。

さらに、「貧困=貧しい」という物差しは、私たち先進国の人間が作ったものだそうです。現地の人たちにとっては、ご飯が食べていけるのか食べていけないのか、すなわち、生活を続けていけるかどうかが肝心なことなのです。たとえば、山間部の人たちにとって、森はスーパーマーケットのように何でも必要なものが得られる場所です。彼らは食べるものに困れば、森に入り、木の実や小動物を取って生活を一時的にしのぐことができます。逆に、開発とうたって、高い便益を一時的にもたらせたとしても、その負荷や反動が彼らの生活の根底を不安定化させてしまうのであれば、それは本末転倒でしょう。 開発では、彼らのセイフティネットや生活全体を壊さない持続的な開発が必要なのだといいます。その一方で、したたかな面も持ち合わせた現地の人たちと協働でアプローチをしていかなければならない。国際開発にはそのような難しさがあるようです。

国際協力に携わる人材に求められる能力

●専門知識、技術、技能 ●実務経験

●言語とコミュニケーション力:基本の日本語力。相手の眼をきちんと見て意思の疎通ができる力

●組織活動能力:①組織内でのコミュニケーション ②関連部署とのコーディネーション ③チームワークの推進

●専門知識、技術、技能 ●実務経験

●言語とコミュニケーション力:基本の日本語力。相手の眼をきちんと見て意思の疎通ができる力

●組織活動能力:①組織内でのコミュニケーション ②関連部署とのコーディネーション ③チームワークの推進

講演の最後に、「現場を理解する姿勢を持つことは、さまざまな国や地域、価値観の違う現場に行ったとしても、非常に役に立つ支柱になる」と、学生たちに力説しました。

講演会のおわりに

講演の後には、参加した学生からの質疑応答の時間が設けられました。言語の習得方法や海外の人々と決めごとをする際の合意形成、留学について等。加藤氏、山田教授は自らの経験を交えながら、説明していました。

ファシリテーター役の林教授は、「私は大学を出た後に、途上国の開発にかかわる企業で仕事をしていました。そこでの業務をきっかけにして、さらに学びたいと思い、38歳で海外の大学院に行きました。実務を通じて何を分かっていて何を分かっていないのかを経験してから行ったので、大学卒業後すぐに大学院へ進学した場合には得られないようなことを学ぶことができたと思います。ただし、38歳からでしたので家族もいて、しがらみがある中で、機会費用も高くなってから行くことは大変でした。←それを思えば、若いうちに行った方がよいのかとも思います。

今日の話を聞いて、ビジネスであれ、国際協力であれ、専門性をもつことは当然求められるということがわかりました。そして持続性、チームワーク=一人では成し遂げられない、自分を育ててくれる周りの人の存在は大切であるということもわかりました。そうなるとコミュニケーション能力が必要ですし、相手のことを理解する、ということが大切です。

また、卒業生たちの進路も参考になります。卒業生が学生時代にがんばった経験やどういう方向に進んだのか、大学の広報誌やホームページの学部ニュースなどで知ることも可能です。皆さんもそれぞれの進みたい道や目標を設定して、どのような能力を身につけていけば、それを実現できるのかを考えながら大学の授業やさまざまな活動に取り組んでみてください」というメッセージを参加者に贈り、この講演会を締めくくりました。

ファシリテーター役の林教授は、「私は大学を出た後に、途上国の開発にかかわる企業で仕事をしていました。そこでの業務をきっかけにして、さらに学びたいと思い、38歳で海外の大学院に行きました。実務を通じて何を分かっていて何を分かっていないのかを経験してから行ったので、大学卒業後すぐに大学院へ進学した場合には得られないようなことを学ぶことができたと思います。ただし、38歳からでしたので家族もいて、しがらみがある中で、機会費用も高くなってから行くことは大変でした。←それを思えば、若いうちに行った方がよいのかとも思います。

今日の話を聞いて、ビジネスであれ、国際協力であれ、専門性をもつことは当然求められるということがわかりました。そして持続性、チームワーク=一人では成し遂げられない、自分を育ててくれる周りの人の存在は大切であるということもわかりました。そうなるとコミュニケーション能力が必要ですし、相手のことを理解する、ということが大切です。

また、卒業生たちの進路も参考になります。卒業生が学生時代にがんばった経験やどういう方向に進んだのか、大学の広報誌やホームページの学部ニュースなどで知ることも可能です。皆さんもそれぞれの進みたい道や目標を設定して、どのような能力を身につけていけば、それを実現できるのかを考えながら大学の授業やさまざまな活動に取り組んでみてください」というメッセージを参加者に贈り、この講演会を締めくくりました。

プロフィール

【加藤 和明 KATO Kazuaki 】(ストーリーライン株式会社代表取締役CEO、ルワンダ大使館コーヒー産業顧問、コーヒーコンサルタント、Rwanda Karisimbi Coffee Washing Station顧問)

【加藤 和明 KATO Kazuaki 】(ストーリーライン株式会社代表取締役CEO、ルワンダ大使館コーヒー産業顧問、コーヒーコンサルタント、Rwanda Karisimbi Coffee Washing Station顧問)東京都出身。ケアン大学科学学部卒業。前職:古代言語助教授 ●専門:言語学と哲学

ニューヨーク在住時にコーヒー技術を学び、帰国後コンサルタントとして日本のスペシャリティ・コーヒー文化の浸透・教育に貢献。その後、ルワンダのコーヒー産業に関わり、生産技術指導や現地生産者の待遇・生活改善等に積極的に取り組む。東北大学Tech Open2019 ( ビジネスコンテス

ト)優勝者。

【山田 恭稔 YAMADA Yasutoshi 】(中央大学国際経営学部教授)

【山田 恭稔 YAMADA Yasutoshi 】(中央大学国際経営学部教授)東京都出身、米国ドゥルー大学教養学部政治学科卒業(B.A.)、米国ウィスコンシン大学マディソン校社会学・農村社会学大学院修士課程修了(M.S.)。タイ国 チェンマイ大学大学院社会科学と持続的開発のための地域センター 博士課程単位取得満期退学。

●専門分野:開発社会学 ●研究分野:地域研究(東南アジア)、社会学

国際協力機構(JICA)企画調査員、同国際協力専門家、開発コンサルタント等多数を経験し、国際協力に関わる。2019年4月に現職。

【林 光洋 HAYASHI Mitsuhiro】(中央大学経済学部教授)

【林 光洋 HAYASHI Mitsuhiro】(中央大学経済学部教授)新潟県出身。オーストラリア国立大学大学院経済学研究科博士課程修了(Ph.D.)

●専門分野:開発経済学

大学卒業後は日揮(株)、(財)国際開発センター、名古屋学院大学経済学部を経て、現職。現在は「アジア途上国における格差と貧困の空間的分析」を中心に研究活動をすすめている。経済学部・全学共通FLPプログラムで、国際協力・国際開発に関心を持つ学生たちを指導している。