GO GLOBAL

【第11回IW実施報告】経済学部/FLP国際協力プログラム 林光洋ゼミ ユニセフと共に考え活動しよう「途上国の子どもたちにワクチンを」

2020年02月17日

インターナショナル・ウィーク 第11回 アフリカ・アジア諸国

ユニセフ特別講演会「アフリカとアジアにおける予防接種の現状と課題」

2019年11月1日(金)、多摩キャンパス5号館5401教室にて、日本ユニセフ協会による特別講演会『アフリカとアジアにおける予防接種の現状と課題~途上国の子どもたちにワクチンを届けるには~』が開催されました。

インターナショナル・ウィーク・イベントの一つでもある本講演会は、経済学部およびFLP国際協力プログラムの林 光洋ゼミが企画したものです。ゲストスピーカーとして、日本ユニセフ協会 学校事業部から高円 承子 氏をお招きし、講演いただきました。

インターナショナル・ウィーク・イベントの一つでもある本講演会は、経済学部およびFLP国際協力プログラムの林 光洋ゼミが企画したものです。ゲストスピーカーとして、日本ユニセフ協会 学校事業部から高円 承子 氏をお招きし、講演いただきました。

当日は、白門祭の期間中ということもあり、学生はもとより、途上国の問題に関心を持つ学外の方や中央大学の教職員等、多くの方が参加しました。

日本ユニセフ協会 学校事業部 高円 承子 氏

講演会の前半には、高円氏より「世界のワクチン事情」と「UNICEF(ユニセフ:国際連合児童基金)の供給するワクチン」について講演いただくとともに、UNICEFや日本ユニセフ協会が行っている支援活動をご紹介いただきました。

後半には、経済学部およびFLP国際協力プログラムの林ゼミ(4年生)の研究活動紹介とワークショップを行いました。林ゼミの学生らは2018年夏にインドネシアを訪問し、4つのテーマでフィールド調査を実施しました。そのひとつが保健班による「インドネシアの子どもの予防接種率を上げるために必要なことは何か」というテーマです。

ワークショップでは、林ゼミ4年生保健班の研究結果に基づいて出されたお題について、参加者の皆さんで問題点や解決策等について話し合い、発表してもらいました。さらに高円氏から、関連するUNICEFの取り組みについて説明していただきました。

後半には、経済学部およびFLP国際協力プログラムの林ゼミ(4年生)の研究活動紹介とワークショップを行いました。林ゼミの学生らは2018年夏にインドネシアを訪問し、4つのテーマでフィールド調査を実施しました。そのひとつが保健班による「インドネシアの子どもの予防接種率を上げるために必要なことは何か」というテーマです。

ワークショップでは、林ゼミ4年生保健班の研究結果に基づいて出されたお題について、参加者の皆さんで問題点や解決策等について話し合い、発表してもらいました。さらに高円氏から、関連するUNICEFの取り組みについて説明していただきました。

参加した皆さんは、途上国の予防接種についての実情を知り知識を深めただけでなく、援助が必要な世界中の子どもたちに対しての支援を考える、大変良いきっかけになったようです。

以下で、講演会とワークショップの概要をご紹介します。

以下で、講演会とワークショップの概要をご紹介します。

予防接種 ~病気から世界の子どもたちの命を守る

世界のワクチン事情

世界では、5歳未満で亡くなる子どもたちは、年間530 万人います。このうちの4人に1人の死亡原因は、下痢、はしか、肺炎といわれています。開発途上国では、特にロタウィルスによる下痢や風邪をこじらせて肺炎にかかるケースが多いようです。⼦どもたちの多くが栄養不良と言われる地域では、5歳以下の死亡率を下げるためには、子どもたちが病気にかからないことが⼤切だと⾔われています。それは、開発途上国では病気を発症しても治療を受けられない場合が少なくないからです。 ワクチンの接種によって防ぐことのできる感染が減れば、子どもたちの生存確率は高くなり、そのような地域における病気の感染拡大を防ぐことにもつながります。もし、脆弱な地域で感染者が増えパンデミック(感染爆発)になれば、地域の経済的なダメージも計り知れません。

ワクチンの基礎データ

●予防接種を受けることができない子どもの数 ……世界の子どものうち10人に1人(約2,000万人)

●予防できる病気 ……ジフテリア、破傷風、百日咳、はしか、ポリオ(小児麻痺)他

●接種によって防げること ……病気の重症化と感染の拡大を防ぐことができる。

子どもたちが感染症から守られている人数:毎年200~300万人。

●接種率 ……2017年度の接種率は約85%(20年前は72%)。

接種率が今後100%に向上すると、さらに150万人の命が助かるといわれている。

●接種率が低い地域 ……アフリカ(中央アフリカ共和国、ナイジェリア、チャド、マリ、ニジェール、スーダン、南スーダン、ソマリア、エチオピア、コンゴ民主共和国等)、中東(アフガニスタン、シリア、イラク、イエメン等)、アジア(パキスタン等)、中南米(ハイチ)などの地域。

上記以外の国でも、遠隔地で医療施設がない地域、貧困地区・紛争地・被災地等で未接種の子どもたちは多い。

“効果のある予防接種”のために重要となるのが、温度管理をしながら運ぶ「コールドチェーン」

UNICEFでは、世界の子どもたちの45%に予防接種を実施してきました。しかし、遠隔地や政情不安定な地域の子どもたちが予防接種するためのワクチン輸送はとても困難です。

ワクチンは生きているため、低温を保ったまま輸送し、接種するまでその状態を保つ必要があります。ワクチンを必要とする地域の多くは、気温が高かったり、へき地や離島に位置していたりするため、空路や陸路で近くの都市に到着した後は、徒歩で、時には馬やゾウ、ラクダ等の動物の力を借りながら予防接種員がクーラーボックスを持って運んでいきます。さらにワクチン自体に貼られた温度感知シールが輸送途中の温度の上昇を感知し適温を超えたワクチンは廃棄するなどして、安全で、効果的な予防接種に取り組んでいます。

ワクチンを冷やしながら運ぶことを「コールドチェーン」と呼んでいますが、「コールドチェーン」は、遠隔地等への輸送にかなりの時間と労力を要するため、そのコストも高額となっています。

この「コールドチェーン」について、プロサッカー選手で、日本ユニセフ協会の大使でもある長谷部 誠さんが2017年にワクチンをエチオピアへ届けた様子を紹介した動画※を視聴しました。「コールドチェーン」の難しさがリアルに伝わる内容でした。

ワクチンは生きているため、低温を保ったまま輸送し、接種するまでその状態を保つ必要があります。ワクチンを必要とする地域の多くは、気温が高かったり、へき地や離島に位置していたりするため、空路や陸路で近くの都市に到着した後は、徒歩で、時には馬やゾウ、ラクダ等の動物の力を借りながら予防接種員がクーラーボックスを持って運んでいきます。さらにワクチン自体に貼られた温度感知シールが輸送途中の温度の上昇を感知し適温を超えたワクチンは廃棄するなどして、安全で、効果的な予防接種に取り組んでいます。

ワクチンを冷やしながら運ぶことを「コールドチェーン」と呼んでいますが、「コールドチェーン」は、遠隔地等への輸送にかなりの時間と労力を要するため、そのコストも高額となっています。

この「コールドチェーン」について、プロサッカー選手で、日本ユニセフ協会の大使でもある長谷部 誠さんが2017年にワクチンをエチオピアへ届けた様子を紹介した動画※を視聴しました。「コールドチェーン」の難しさがリアルに伝わる内容でした。

※長谷部 誠さん(日本ユニセフ協会大使)による現地レポートは、ユニセフのホームページ内より視聴することができます。

日本ユニセフ協会ホームページ『2017年5月 エチオピア「ワクチンの旅」』

日本ユニセフ協会ホームページ『2017年5月 エチオピア「ワクチンの旅」』

ワークショップ

経済学部/FLP林光洋ゼミ保健班によるインドネシアでの調査報告から

途上国における子どもの予防接種率を上げるために必要なことは何かを考えよう

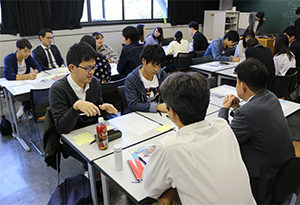

続いて行われたワークショップでは、参加者の皆さんがグループに分かれ、経済学部/FLP国際協力プログラム林光洋ゼミの4年生が2018年(3年次)にインドネシアで実施した予防接種に関する調査結果を元にした内容について話し合いました。

▲大人の方々からは、自らの子育て経験をもとにした意見もあり、大学生にとっては参考になったようです

インドネシアで2017年に大流行した「ジフテリア」は、感染すると発熱や喉の痛みがあり、死に至ることもある危険な病気です。インドネシアを訪問し、現地のUNICEFや地域保健所での調査によると、ワクチン接種によりジフテリア予防が可能であるにもかかわらず、感染者の8割は必要回数の予防接種を受けていないことが分かりました。

ワークショップでは、この調査から、「接種率が100%にならないのはなぜか?」「2回目の接種率が下がってしまうのはなぜか」「この問題を解決するためにはどうしたらよいか」等について、参加者で意見をまとめ、全体で共有しました。

その結果、接種率が上がらない理由として、「副作用の怖さ、宗教的な理由、接種スケジュールの認知の低さ、距離的な問題、コールドチェーンの不備」といった意見が出ました。接種率を上げるための解決策としては、「医師やヘルスボランティアから保護者へ正しい知識(副作用やスケジュール)を指導する、宗教指導者が宗教的な不安を取り除くといった解決のほかに、携帯電話を利用した情報提供や周知活動が必要」という意見にまとまりました。これは、林ゼミ保健班の調査と似たような意見でした。

▲出し合った意見をまとめる参加者の皆さん

このようなワークショップの意見に対し高円氏は、保護者への啓発の必要性を強調しました。保護者が字を読むことができ、正しい情報にアクセスでき、正しい情報だと判断できれば、接種率は格段に上がること、外部からの啓発よりも地域内部のコミュニティ・リーダーが働きかけることで、地域の問題は改善に向かうことを説明してくれました。

その一例として、インドのムンバイ近くのスラムの例をあげました。そのスラム出身の弁護士が地元に戻り、若者たち・地元企業と共に実施した「予防接種キャンペーン」では、地元の若者たちが一軒一軒の家々を訪問し、予防接種について調査し、その結果を自分たちの携帯に入力すると、調査結果の全体が地図に反映されるシステムになっており、これにより接種率が格段に上がったそうです。地域の力で街が変わっていく、地域の中から変えていくことができた成功例です。

UNICEFの最近の活動から

~支援活動に若者たちの力と新しいテクノロジーを活用する取り組みが始まっています

インド・ムンバイのスラムで実施した予防接種キャンペーンの成功例にもあるように、新しい技術と若者たちの力は、これからの支援活動に必要なものになってきています。

UNICEFは2017年に、パートナーである民間企業や財団、教育機関等の協力を得て「イノベーション・ファンド」を設立し、子ども・若者のための技術開発の初期投資を行っています。ドローン、ブロックチェーン(分散型台帳技術)、バーチャル・リアリティ(仮想現実)、AAC (補助代替コミュニケーション)、AI(人工知能)、モバイルアプリなど、さまざまな技術を応用したプロジェクトを支援しています。

ドローンを利用したワクチン・血液サンプルの輸送実験がベンチャー企業と協力の元、南太平洋のバヌアツとアフリカのマラウイで行われています。バヌアツでは、2018年末に初成功しました。バヌアツは海に囲まれ、80以上の島々から構成される国です。悪天候で船が出せない日が多い上に、山や川も多い島々は道路が未整備で徒歩で届けるしかありません。このドローン輸送実験の成功は、島の子どもたちにとって大きな希望になっています。またマラウイでは乳児のHIV感染早期検査のために血液サンプルの輸送実験が行われたほか、2019年には洪水被災した地域でドローン空撮による被害状況調査が実施されました。しかし実験はうまくいかないこともあり、本格的な実用までにはまだ時間がかかるようです。

そのほかにも、若者を対象としたグッドデザイン・コンテストを実施。受賞したのは、インドの若者たちが考案・開発したネックレスです。マイクロチップが内蔵され、予防接種や母子手帳のような情報が記録できるもので、企業の支援を得てインドなどで普及が進められています。

学生時代は理系女子だったという高円氏は、「イノベーションはいつもトライ&エラーの繰り返しです。必ずしも成功するわけでなく、失敗も成果のひとつです」と、人道支援につながるさらなる技術革新、豊かな発想力で開発に携わる若者たち、ユニセフの活動に取り組む若者たちの活躍に期待を寄せています。

UNICEFは2017年に、パートナーである民間企業や財団、教育機関等の協力を得て「イノベーション・ファンド」を設立し、子ども・若者のための技術開発の初期投資を行っています。ドローン、ブロックチェーン(分散型台帳技術)、バーチャル・リアリティ(仮想現実)、AAC (補助代替コミュニケーション)、AI(人工知能)、モバイルアプリなど、さまざまな技術を応用したプロジェクトを支援しています。

ドローンを利用したワクチン・血液サンプルの輸送実験がベンチャー企業と協力の元、南太平洋のバヌアツとアフリカのマラウイで行われています。バヌアツでは、2018年末に初成功しました。バヌアツは海に囲まれ、80以上の島々から構成される国です。悪天候で船が出せない日が多い上に、山や川も多い島々は道路が未整備で徒歩で届けるしかありません。このドローン輸送実験の成功は、島の子どもたちにとって大きな希望になっています。またマラウイでは乳児のHIV感染早期検査のために血液サンプルの輸送実験が行われたほか、2019年には洪水被災した地域でドローン空撮による被害状況調査が実施されました。しかし実験はうまくいかないこともあり、本格的な実用までにはまだ時間がかかるようです。

そのほかにも、若者を対象としたグッドデザイン・コンテストを実施。受賞したのは、インドの若者たちが考案・開発したネックレスです。マイクロチップが内蔵され、予防接種や母子手帳のような情報が記録できるもので、企業の支援を得てインドなどで普及が進められています。

学生時代は理系女子だったという高円氏は、「イノベーションはいつもトライ&エラーの繰り返しです。必ずしも成功するわけでなく、失敗も成果のひとつです」と、人道支援につながるさらなる技術革新、豊かな発想力で開発に携わる若者たち、ユニセフの活動に取り組む若者たちの活躍に期待を寄せています。

ユニセフの募金活動「世界の子どもたちにワクチンを!」

経済学部/FLP国際協力プログラム 林光洋ゼミ「ユニセフ班」の活動報告

林光洋ゼミナールのメンバーは、2019年10月28日(月)・29日(火)の2日間は中央大学生協多摩店内で、12月4日(水)・6日(金)は多摩センター駅前広場で、ユニセフの募金活動を実施しました。

この活動は、日本ユニセフ協会との協力プロジェクトとして、2016年から4年連続で行なっているもので、今年度は「予防接種」に対しての寄付を目的に行いました。

生協多摩店舗内では、開店から夕方にかけて募金活動を実施しました。途上国の予防接種に関する資料を展示し、動画も流すことで、学生や教職員の皆さんにも関心を持ってもらえるように工夫していました。

また、多摩センター駅前広場では、ユニセフの横断幕とともに、今回からの初めての試みとして、大学から貸与してもらった中央大学のタペストリーを掲げて、夕方から夜にかけての3時間、街頭募金を実施しました。「世界には多くの子どもたちが予防接種を受けることができず、命を落としています。子どもたちにワクチンを届けるために、募金活動にご協力をお願いします」、「皆さんが普段買っているペットボトル1本で救える命があります。途上国の1人でも多くの子どもたちが予防接種を受けることができるよう、ユニセフ募金にご協力お願いします」と、大きな声で呼びかけていました。

その結果、生協店舗内では学生や教職員から約2万4,000円を、多摩センター駅前では子どもから大人までの多くの人たちから約12万円を寄付していただくことができました。今年度は、目標額を10万円に設定して活動を始めたそうですが、それを超えた額の募金を集めることができました。その理由の1つを、「大学のタペストリーを持つことで信用力が高まったのではないか」と、学生たちは分析していました。

募金活動を実施した学生たちは、「世界の子どもたちの命を守るためには、予防接種が大切で、遠隔地や途上国におけるワクチン接種が簡単ではないことをキャンパスの内外で伝えることができました。そして、多くの方から募金という善意の気持ちをいただけたことに感謝しています」と述べていました。

この活動は、日本ユニセフ協会との協力プロジェクトとして、2016年から4年連続で行なっているもので、今年度は「予防接種」に対しての寄付を目的に行いました。

生協多摩店舗内では、開店から夕方にかけて募金活動を実施しました。途上国の予防接種に関する資料を展示し、動画も流すことで、学生や教職員の皆さんにも関心を持ってもらえるように工夫していました。

また、多摩センター駅前広場では、ユニセフの横断幕とともに、今回からの初めての試みとして、大学から貸与してもらった中央大学のタペストリーを掲げて、夕方から夜にかけての3時間、街頭募金を実施しました。「世界には多くの子どもたちが予防接種を受けることができず、命を落としています。子どもたちにワクチンを届けるために、募金活動にご協力をお願いします」、「皆さんが普段買っているペットボトル1本で救える命があります。途上国の1人でも多くの子どもたちが予防接種を受けることができるよう、ユニセフ募金にご協力お願いします」と、大きな声で呼びかけていました。

その結果、生協店舗内では学生や教職員から約2万4,000円を、多摩センター駅前では子どもから大人までの多くの人たちから約12万円を寄付していただくことができました。今年度は、目標額を10万円に設定して活動を始めたそうですが、それを超えた額の募金を集めることができました。その理由の1つを、「大学のタペストリーを持つことで信用力が高まったのではないか」と、学生たちは分析していました。

募金活動を実施した学生たちは、「世界の子どもたちの命を守るためには、予防接種が大切で、遠隔地や途上国におけるワクチン接種が簡単ではないことをキャンパスの内外で伝えることができました。そして、多くの方から募金という善意の気持ちをいただけたことに感謝しています」と述べていました。

【今回の募金活動で寄付していただいた金額】 募金合計:145,501円

■中央大学生協多摩店(10月28日・29日) : 24,687円

■多摩センター駅前広場(12月4日・6日) : 120,814円

ご協力とたくさんの温かいご寄付をありがとうございました。

募金全額を日本ユニセフ協会へ、2月3日(月)に寄付してきました。

ご協力とたくさんの温かいご寄付をありがとうございました。

募金全額を日本ユニセフ協会へ、2月3日(月)に寄付してきました。