インターナショナル・ウィーク 第11回 アフリカ・アジア諸国

感動のドキュメンタリー3作品からアフリカの”姿”を知って考えてみよう

感動のドキュメンタリー3作品からアフリカの”姿”を知って考えてみよう

2019年11月13日(水)~15日(金)の3日間、「アフリカ映画祭」が多摩キャンパス8号館8305教室にて開催されました。

第11回目となるインターナショナル・ウィーク「アフリカ・アジア諸国」のイベント企画のひとつです。

2019年8月に横浜市で第7回アフリカ開発会議(TICAD7)が開催されました。アフリカ地域は有望なビジネス市場としても、非常に注目されています。しかし一方で、世界の最貧困層の半数以上がサブサハラ・アフリカ地域に集中するなど、多くの人々がいまだ根深い貧困の中で暮らしている地域です。「アフリカ地域の姿を知り、私たちにできることがあるのか?」。アフリカの抱える問題をテーマとした作品を通じて、アフリカの姿を知ってもらおうと『アフリカ映画祭』は企画されました。

第11回目となるインターナショナル・ウィーク「アフリカ・アジア諸国」のイベント企画のひとつです。

2019年8月に横浜市で第7回アフリカ開発会議(TICAD7)が開催されました。アフリカ地域は有望なビジネス市場としても、非常に注目されています。しかし一方で、世界の最貧困層の半数以上がサブサハラ・アフリカ地域に集中するなど、多くの人々がいまだ根深い貧困の中で暮らしている地域です。「アフリカ地域の姿を知り、私たちにできることがあるのか?」。アフリカの抱える問題をテーマとした作品を通じて、アフリカの姿を知ってもらおうと『アフリカ映画祭』は企画されました。

▲5・6限の遅い時間の開催でしたが、多くの国際協力・国際問題に関心をもつ学生、教職員が集まりました

今回の映画祭をプロデュースした杉浦 裕樹氏(NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ代表理事)をナビゲーターとしてお招きし、3日間の映画祭を進行していただき、作品上映後にはゲストとのクロストークを実施しました。

1日目は、日本国際ボランティアセンターの渡辺 直子氏、Gradasion代表の堀口 雄貴氏、国際協力・国際開発を専門とする経済学部教授 林 光洋が「途上国支援」について、2日目は『チョコラ!』を制作した小林 茂監督がこの映画にかけた思いやアフリカの「ストリートチルドレン」の様子を、3日目はNPO法人WELgeeより自身が難民の経験をもつ玉利 ドーラ氏と日本で難民として暮らすMARC氏が「コンゴ共和国」と「難民」について、熱く語り合いました。トーク後半には、質疑応答時間が設けられ、国際協力やアフリカ地域支援に興味のある学生からさまざまな質問がありました。

3日間の映画祭は、リアルなアフリカの姿を知り、アフリカや途上国支援について考えることのできた、大変有意義な機会になったようです。以下で、上映後のクロストークの様子をご紹介します。

【第1日目】『ポバティー・インク ~あなたの寄付の不都合な真実~』

途上国支援とはなんだろう。現地の人々の望むこととは

▲「アフリカの人々と過ごしていると、発展とは?人間の幸せとは?何が社会のあるべき姿かを考えさせられます。アフリカでは多様な価値観があり、羨ましさも感じます」渡辺さん(右)

堀 口:この映画を見て、寄付することは大切だけれども、どういう形でその寄付が使われるかを知るべきだ、と思いました。私は学生時代にアジアに学校を作ろうと募金活動を始めたら、現地の人たちは図書館が欲しいと言われた経験があります。現地の人々が何を望むのかを知り、それが本当に必要なことかも考えることも大切です。そのためにもさまざまな国際活動をしている人たちと情報共有しながら国際協力を学べる場所を日本の中で作りたいと思って活動しています。

▲クリックすると拡大します

林:過去にJICAの仕事をしたことがあり、自分のこれまでを振り返り、考えさせられるような場面もありました。また、杉浦さんの言うように、映像や言葉の力とはすごいもので、インパクトを与え過ぎないように、私たちも言葉の使い方には気を付けなければならないと感じました。言葉は難しいです。援助と協力はほぼ同じことを意味しますが、援助は、持っている人が持っていない人に与えるというニュアンスがありますし、協力は、対等な関係の両者が力を合わせてことにあたるというニュアンスがあります。また、貧困といっても、所得面の貧困、教育面の貧困、健康面の貧困等、さまざまな側面からみた貧困があります。経済や社会の基盤が整備され、支援や援助、ビジネスからの利益が低所得や生活困難な人たちへ流れ落ちていく(トリクル・ダウンしていく)仕組みになっていればよいのだけど、実際にはそうはなっていない場所が多いわけです。私たち、国際協力・援助に関わる人にとって考えさせられる映画でした。しかし、この映画はあくまで寄付や援助の一面をとらえた作品にすぎません。この映画を見たからといって支援する気持ちや行動を止めないでほしいと思います。

<作品紹介>

私たちの「支援」がもたらす問題は? 正しい支援のあり方とは? 途上国とどう向き合うべきなのか? ハイチやアフリカを主な舞台に、“支援される側”の人たちの生の声を伝えるドキュメンタリー。営利目的の途上国開発業者や巨大なNGOなどにより、数十億ドルにも及ぶ「貧困産業」が生まれ、そのなかで先進国は途上国開発の指導者として地位を獲得してきた。20か国で200人以上に行なったインタビューは、もはや無視することができない、“寄付の不都合な真実”を浮き彫りにする。

【第2日目】『チョコラ!』

ケニアのたくましい子どもたち、彼らの生きる力にアフリカのエネルギーを感じて

▲「ケニアは大都会でありながら、すぐ近くにはライオンの生息地もある国。とても不思議で魅力的。生きるエネルギーにあふれています」と小林監督(右)

小 林:映画製作以前に、大学時代の友人がウガンダでエイズ孤児支援のNGOとタイアップした活動をするから、現地の状況を知るために写真を撮ってきてほしいと頼まれたことがアフリカを訪れるきっかけでした。3か月間、ウガンダのストリートで暮らすエイズ孤児を撮影したときに、案内をしてくれたのが映画に出てくるモヨチルドレンセンターの松下輝美(まつしたてるみ、以下:テルさん)さん。それから10年後、ケニアに移住したテルさんを訪ね、ストリートチルドレンたちを撮ることにしたのです。

ケニアでは5か月滞在し、100時間以上の撮影をしました。映画に登場する子たちはオーディションしたわけではなく、街で気になる子に声をかけて、揚げパンとチャイをおごって、「君の様子を撮影させてくれないか?」と頼みました。役者に振り付けするようなことはせず、瞬間に目の前で起こることを撮っていきました。シンナーを吸っていても注意もしません。カメラを構えると人が集まってくるんだけど、「テルさんの活動を応援していて撮影させてもらってる」と言うと、テルさんは現地の人にも認められているから、街の人たちも分かってくれるようになりました。

杉 浦:監督は闘病しながらの、命がけの撮影だったそうですね。

ケニアでは5か月滞在し、100時間以上の撮影をしました。映画に登場する子たちはオーディションしたわけではなく、街で気になる子に声をかけて、揚げパンとチャイをおごって、「君の様子を撮影させてくれないか?」と頼みました。役者に振り付けするようなことはせず、瞬間に目の前で起こることを撮っていきました。シンナーを吸っていても注意もしません。カメラを構えると人が集まってくるんだけど、「テルさんの活動を応援していて撮影させてもらってる」と言うと、テルさんは現地の人にも認められているから、街の人たちも分かってくれるようになりました。

杉 浦:監督は闘病しながらの、命がけの撮影だったそうですね。

▲クリックすると拡大します

小 林:腎機能が停止間近の状態で、人工透析に入る前に撮影をしました。アフリカは人間も強いし自然も力強い、今日を生きる、そういうものを子どもにも大人にも感じました。アフリカで生きることを感じた、そのためにもう一回戻って撮影したいと思っていました。

杉 浦:昨日上映した「ポパティ―・インク」でも大きなメッセージがあって、恵まれない子どもたちに靴を送る支援による、無料でもらえる”支援の靴”のせいで、現地の靴屋さんが仕事が無くなりつぶれていく現実もありますね。

小 林:アフリカでは多くのNGOが活動しています。”支援の靴”もそうですが、中にはアフリカを食い物にする団体があるのも事実です。現地に毛布を送ることよりも、現地で作られた物を買う、それが彼らの収入になるような、現地の人たちの暮らしに合った支援が望ましいですね。

この映画で撮影したストリートチルドレンの中には、プロのサッカー選手になった子もいます。撮影後に再訪問したとき、結婚して小さな子どもを連れてきてくれた子もいました。本当にたくましい。アフリカにはすごい文化、魂があり、子どもたちも音楽を聴きながら踊ってずっとしゃべっている。僕らが忘れている世界がそこにあるように思いました。

この映画で撮影したストリートチルドレンの中には、プロのサッカー選手になった子もいます。撮影後に再訪問したとき、結婚して小さな子どもを連れてきてくれた子もいました。本当にたくましい。アフリカにはすごい文化、魂があり、子どもたちも音楽を聴きながら踊ってずっとしゃべっている。僕らが忘れている世界がそこにあるように思いました。

<作品紹介>

ゴミと希望拾って生きる! 儚くも強かな青空暮らしの子どもたち。ケニア首都ナイロビからほど近い地方都市・ティカ。この街のストリートで暮らす子どもたちは、ゴミを拾い集めて生計を立て、夜の厳しい寒さや空腹を忘れるためにシンナーを吸う。「チョコラ」とはスワヒリ語で「拾う」、侮蔑的な意味も持つ。過酷な生活の中、お互いに助け合い力強く生きる子供たち。それぞれ人には言えない事情を抱えながら...。被写体との信頼関係を起点とした映画づくりで、ユーモラスでありながら実情を描いたドキュメンタリー。

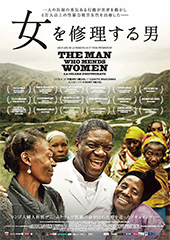

【第3日目】『女を修理する男』

映画の舞台となったコンゴ民主共和国・難民受け入れに厳しい日本の事情

▲「2019年の秋にムクウェゲ先生が来日した際、日本が祖国状況を世界に発信してくれて感謝しています」とMARCさん(右)

玉利:WELgeeは「難民と共に未来を作ることを目指している団体です。難民について話すのではなく、「難民と共に話す」、難民でも誰もが活躍できる未来のために頑張っています。難民の数は、2018年に7080万人。過去最大で、国の人口に例えるとイギリスより多いのです。難民というと「祖国に仕事がない、貧しく家がない、着の身着のまま国を脱出して難民キャンプにたどり着く」イメージがありますが、そのような人だけではなく、政治的な理由で命を狙われて脱出してきた人もいます。しかし、やっと安全な国に来れたのに、やることがない、人とのつながりがない、今日も生きただけ、人間として生きている実感がないのです。そこで私たちは、才能豊かな難民の人たちが出会う場を作り、個々の力を発揮する機会をもてるように、一緒に活動をしています。

杉浦:玉利さんはご自身も難民だったとのことですが。日本にいると、法律があって、平和で生命を脅かされずに生きているのだけれど、世界に目を向けると、街に出たら殺される、家族が殺された等、イメージしにくいけれど、そういう状況下にいる人が大勢いるのですよね。

玉利:子ども時代、クロアチアで内戦が起きました。母の母国・日本に逃げてきたものの、住所も収入もない暮らしを経験して、戦後のクロアチアに戻りました。しかし、大人たちはPTSDを抱えているなど、戦後の状況を見て育ちました。

日本は、難民の認定率がとても低くて、2018年の難民申請者数10,493人のうち、認定者は42人しかいません。しかも申請から認定までには3~10年もかかるのです。WELgeeでは、就職相談や就職ルートの開拓等を行ったり、安定した暮らしを目指すための支援をしたりして、いずれは難民とされる人が日本と祖国の懸け橋になってくれることを願って頑張っています。

MARC:今日は半年にいちどのビザの申請の日で朝から入管にいたのに、映画祭の終わる時間に到着することになってしまいました。遅れてきてごめんなさい。

映画の舞台になった祖国、コンゴ民主共和国は、世界一豊かな資源を持ち美しい自然に囲まれた、まるで世界一美しい女性のような国です。しかし祖国は9つの近隣国によって9つの問題をいつも抱えていて、さらに権力をもつ他国も関わってきたり、戦争も仕掛けてくる。コンゴでは多くのヒーローが立ち上がっても、ほとんどが虐殺されます。コンゴの女性を殺すということは国を殺すようなもの、コンゴの女性を助けることは国を助けることと同じです。だからムクウェゲ先生は、スーパーヒーローなのです。

玉利:子ども時代、クロアチアで内戦が起きました。母の母国・日本に逃げてきたものの、住所も収入もない暮らしを経験して、戦後のクロアチアに戻りました。しかし、大人たちはPTSDを抱えているなど、戦後の状況を見て育ちました。

日本は、難民の認定率がとても低くて、2018年の難民申請者数10,493人のうち、認定者は42人しかいません。しかも申請から認定までには3~10年もかかるのです。WELgeeでは、就職相談や就職ルートの開拓等を行ったり、安定した暮らしを目指すための支援をしたりして、いずれは難民とされる人が日本と祖国の懸け橋になってくれることを願って頑張っています。

MARC:今日は半年にいちどのビザの申請の日で朝から入管にいたのに、映画祭の終わる時間に到着することになってしまいました。遅れてきてごめんなさい。

映画の舞台になった祖国、コンゴ民主共和国は、世界一豊かな資源を持ち美しい自然に囲まれた、まるで世界一美しい女性のような国です。しかし祖国は9つの近隣国によって9つの問題をいつも抱えていて、さらに権力をもつ他国も関わってきたり、戦争も仕掛けてくる。コンゴでは多くのヒーローが立ち上がっても、ほとんどが虐殺されます。コンゴの女性を殺すということは国を殺すようなもの、コンゴの女性を助けることは国を助けることと同じです。だからムクウェゲ先生は、スーパーヒーローなのです。

▲クリックすると拡大します

私は日本に来て、難民になりましたが、周りの人たち皆が家族であり友だちです。祖国以外の国に行ったとしても、その国の周りの人、皆が仲間です。皆さんが私を受け入れるとき、私を難民としてではなく、MARC=ひとりの人間として接してください。アジアやそのほかの国からの難民の人たちに会ったときには、ぜひ個人として接してください。

杉浦:ありがとうございました。インターナショナル・ウィークの企画として3本の映画を上映してきました。映画やゲストの皆さんのトークを、皆さんそれぞれのこれから先の活動につなげてほしいと思います。

<作品紹介>

1人の医師の勇気ある行動が世界を動かし、4万人以上の性暴力被害女性を治療した。コンゴ民主共和国で性的被害にあった女性達を治療するデニ・ムクウェゲ医師は、2012年に脅迫を受け一時は海外へ。しかし翌年には命の危険を冒して再びコンゴに戻る。そして命がけの治療を再開する。2018年ノーベル平和賞を受賞したコンゴ人婦人科医のデニ・ムクウェゲ医師の命がけの医療を追ったドキュメンタリー。

映画祭に登壇いただいたゲストをご紹介します

アフリカ映画祭の案内役<トークナビゲータ―>

アフリカ映画祭の案内役<トークナビゲータ―>杉浦裕樹氏(NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ代表理事)

学習院大学卒業後、舞台監督やイベント企画制作などの経験を経て、2003年にNPO法人設立。横浜の街づくり活動を行う。

2014年から地域課題を可視化し、市民参加を促すウェブプラットフォーム「LOCAL GOOD YOKOHAMA」を運営。近年はリビングラボ研究、横浜市中区寿町の拠点運営等に力を入れている。ヨコハマ経済新聞編集長。一般社団法人国際平和映像祭 理事。

渡辺 直子 氏(日本国際ボランティアセンター南アフリカ事業担当/地域開発グループマネージャー)

イギリスの環境保護NGO、日本の大学院を経て2005年より南アフリカで活動。2013年から、日本がブラジルとともにモザンビークで進めるODA農業開発事業「プロサバンナ」や土地収奪問題に関連して、モザンビーク小農組織との合同調査を開始、現在までに10回以上の現地調査を行う。国際NGO・GRAIN事業の日本との橋渡し役として、西・中央アフリカでの土地収奪問題にもかかわる。

イギリスの環境保護NGO、日本の大学院を経て2005年より南アフリカで活動。2013年から、日本がブラジルとともにモザンビークで進めるODA農業開発事業「プロサバンナ」や土地収奪問題に関連して、モザンビーク小農組織との合同調査を開始、現在までに10回以上の現地調査を行う。国際NGO・GRAIN事業の日本との橋渡し役として、西・中央アフリカでの土地収奪問題にもかかわる。

堀口 雄貴 氏

(一般社団法人 Gradasion代表・元NPO法人Connection of the Children理事)

横浜市にあるNPO法人団体の理事として、教育プログラムの開発や古民家シェアスペースCOSACOの運営を手掛けてきた。同団体の理事を退任後の2019年9月に一般社団法人Gradationを設立。途上国で活動する現地団体の支援や国際協力の啓蒙活動を実施していく。SNSなどを通じて、国際協力活動をする人たちをつなげたり、情報発信にも力を入れる予定。

小林 茂 氏(映画監督)

1992年に撮影を手掛けた「阿賀に生きる」は、同年、日本映画撮影監督協会第1回JSC賞を受賞。監督作品に「こどものそら」「わたしの季節」など。新潟県の豪雪地域で制作した「風の波紋」が完成。山形国際ドキュメンタリー映画祭(2015年)で上映。今年5月、台湾国際ドキュメンタリー映画祭、ドイツ日本コネクションに参加。

「チョコラ!」ではケニアの地方都市ティカのストリートで暮らす子どもたちの生きる姿を追った。透析暦12年。新潟県長岡市在住。

玉利 ドーラ 氏

(NPO法人WELgeeセミナー事業部統括担当)

クロアチア共和国生まれ。日本人の母とクロアチア人の父を持ち、クロアチアで難民として過ごした経験をもつ。ロンドン大学大学院ユニバーシティカレッジで心理学・脳科学を学ぶ。一人で世界計8ヶ国、島と船に長期滞在し、幅広い国籍、年代、職種の人々と共に住み、学び、働いた経験を活かし、現在は西洋文化と日本文化のナヴィゲーターをしながらWELgeeで難民向け文化教育プログラムの研究開発を行っている。

(NPO法人WELgeeセミナー事業部統括担当)

クロアチア共和国生まれ。日本人の母とクロアチア人の父を持ち、クロアチアで難民として過ごした経験をもつ。ロンドン大学大学院ユニバーシティカレッジで心理学・脳科学を学ぶ。一人で世界計8ヶ国、島と船に長期滞在し、幅広い国籍、年代、職種の人々と共に住み、学び、働いた経験を活かし、現在は西洋文化と日本文化のナヴィゲーターをしながらWELgeeで難民向け文化教育プログラムの研究開発を行っている。

MARC 氏 (コンゴ民主共和国出身)

兄弟や友人が殺され、自身の迫害を逃れて母国を脱出。難民受入れに柔軟な欧米諸国の国を希望していたが、たどり着いたのは日本。難民として受け入れてもらえたものの、不自由な暮らしのなかでWELgeeと出会い 、共に活動をすすめている。

WELgeeは、OECD諸国の中で最も厳しい難民認定率の日本で、難民たちが自身のキャリアや人生の目標を追求できるような道筋を、民間セクターとの協働を通じて目指しています。難民申請者に対しての一方的な支援ではなく、当事者ととも(=WITH)に活動をすることをモットーとしている。

兄弟や友人が殺され、自身の迫害を逃れて母国を脱出。難民受入れに柔軟な欧米諸国の国を希望していたが、たどり着いたのは日本。難民として受け入れてもらえたものの、不自由な暮らしのなかでWELgeeと出会い 、共に活動をすすめている。

WELgeeは、OECD諸国の中で最も厳しい難民認定率の日本で、難民たちが自身のキャリアや人生の目標を追求できるような道筋を、民間セクターとの協働を通じて目指しています。難民申請者に対しての一方的な支援ではなく、当事者ととも(=WITH)に活動をすることをモットーとしている。

林 光洋(中央大学経済学部教授)

新潟県出身。オーストラリア国立大学大学院経済学研究科博士課程修了(Ph.D.)。

日揮(株)、(財)国際開発センター、名古屋学院大学経済学部を経て、現職。専門分野は開発経済学。現在は「アジア途上国における格差と貧困の空間的分析」を中心に研究活動をすすめている。経済学部・全学共通FLPプログラムで、国際協力・国際開発に関心を持つ学生たちを指導している。