日付をクリックすると、当日のレポートが表示されます。

| 2016年度 さくらサイエンスプラン プログラム | 実施場所 | ||||||||

| 【1日目】 3月2日 |

|||||||||

| PM | 同上 | ||||||||

| 【2日目】 3月3日 |

|||||||||

| PM | 同上 | ||||||||

| 【3日目】 3月4日 |

浦山ダム | ||||||||

| PM | |||||||||

| 【4日目】 3月5日 |

民宿→埼玉県立川の博物館見学 | 埼玉県立川の博物館 | |||||||

| PM | |||||||||

| 【5日目】 3月6日 |

ホテル→川口市 前澤工業(埼玉製造所)見学 |

前澤工業埼玉製造所 | |||||||

| PM | |||||||||

| 【6日目】 3月7日 |

ホテル→築地市場見学 | 築地市場 | |||||||

| PM | |||||||||

| 【7日目】 3月8日 |

学生共同研究(本学学生およびペラデニヤ大学学生混成グループ作業) | 後楽園キャンパス | |||||||

| PM | |||||||||

| 【8日目】 3月9日 |

11:20 成田空港発(空港まで見送り) | ||||||||

| PM | |||||||||

1日目(到着、ガイダンス、ラボツアー)

平成28年度もさくらサイエンスプランの支援を受け、スリランカと日本において、環境工学や河川工学を学ぶ大学生に、双方向に学習出来る機会を提供するため、スリランカのペラデニヤ大学土木工学に在籍する学生10名、教員1名を中央大学理工学部に迎え、日本人学生を交えて7日間に渡る座学、スタディーツアー、ワークショップ等の研修を行いました。

はじめに、さくらサイエンスプランの目的と今回のスケジュールについて簡単に説明し、その後に自己紹介をしてもらいました。自己紹介のために名札を準備したのですが、スリランカ人は名前が非常に長いので、それをそのまま名札に記載すると日本人にはわかりにくいのです。そこで、名札には各自の呼び名と発音(カタカナ表記)を書いてもらいました。ペラデニヤ大学の学生たちにとって初めての来日であり、日本の技術・文化を学習することへの高い意欲がうかがえました。

その後、今回の研修テーマである「水管理」について、その重要性と学習する意義について、実施担当者である理工学部 山村 寛准教授からレクチャーがありました。

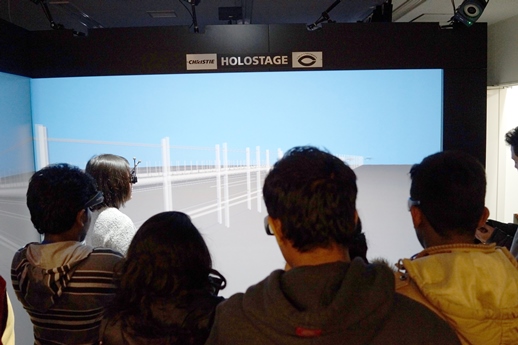

その後、今回の研修テーマである「水管理」について、その重要性と学習する意義について、実施担当者である理工学部 山村 寛准教授からレクチャーがありました。午後はラボツアーを実施しました。ラボツアーでは、計算力学研究室(都市環境学科 樫山和男教授)を訪問し、VR技術による津波シミュレーションや水処理・水質測定に関する研究室を見学し、その後、大学構内の施設や学科などを紹介しました。

2日目(座学、研究紹介、歓迎会)

2講目は、日本の河川管理について取り上げました。理工学部 山田 正教授から国内河川の特徴やこれまでの河川行政に関して説明があり、さらに、確率降雨強度を取り入れた最新の河川計画手法についても紹介がありました。中でも、「スーパー堤防」に関する内容が最も学生の注目を集め、建設技術面や導入方法等、たくさんの質問が出ました。学生を引率するラシタ先生からは、スリランカでもすぐに採用したい技術であり、今回のプログラムにおける一番の収穫であったとのコメントがありました。

午後は、ラシタ先生より「スリランカの水事情」と題して講演がありました。スリランカでは、日本の援助もあり、昔からダム、貯水池、水路を数多く建設して効率的に洪水管理や渇水対策を行ってきました。しかしながら、近年、これらの貯水池における水質悪化や貯水池の統合的管理等の課題が生じているとのことでした。また、地下水中の何らかの成分に起因する腎臓障害が発生していて、原因究明と対策が急務という指摘もありました。スリランカは、水の量と質の両面において発展途上であり、今後、国際的な連携により課題解決を加速させるために、さくらサイエンスプログラムへ期待したいという内容でした。

午後は、ラシタ先生より「スリランカの水事情」と題して講演がありました。スリランカでは、日本の援助もあり、昔からダム、貯水池、水路を数多く建設して効率的に洪水管理や渇水対策を行ってきました。しかしながら、近年、これらの貯水池における水質悪化や貯水池の統合的管理等の課題が生じているとのことでした。また、地下水中の何らかの成分に起因する腎臓障害が発生していて、原因究明と対策が急務という指摘もありました。スリランカは、水の量と質の両面において発展途上であり、今後、国際的な連携により課題解決を加速させるために、さくらサイエンスプログラムへ期待したいという内容でした。

その後、ペラデニヤ大学の学生2名がメタン発酵と水処理に関して、中央大学学生2名が嫌気性微生物処理と浄水処理について、それぞれの研究を紹介しました。活発な意見交換を通じて、お互いの学生が交流を深めることができました。

夕方には学内で歓迎会を開催しました。理工学部において国際交流プログラムを推進している樫山和男教授から歓迎の挨拶があり、留学生交流サークルが企画したアイスブレークゲームで懇親を深めました。歓迎会を通じて両大学の学生はすっかり打ち解け、仲良くなりました。

夕方には学内で歓迎会を開催しました。理工学部において国際交流プログラムを推進している樫山和男教授から歓迎の挨拶があり、留学生交流サークルが企画したアイスブレークゲームで懇親を深めました。歓迎会を通じて両大学の学生はすっかり打ち解け、仲良くなりました。

3日目(浦山ダム、滝沢ダム、三峯神社)

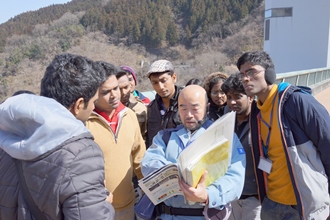

浦山ダムでは、水資源機構の国枝様より水資源機構の役割と組織について説明いただいた後、ダムを見学しました。浦山ダムは、荒川に4つあるダムのうち、提高が最も高いダムです。全員ダムの下をのぞき込んで、その高さに圧倒されていました。また、エレベーターでダムの下にまで降り、ダムの日常管理方法について説明を受けました。

浦山ダムに続き、滝沢ダムを見学しました。滝沢ダムは、浦山ダムよりも新しいダムです。滝沢ダムでは、ゲートを上げるためのワイヤーウインチが備えられた部屋を特別に案内していただいたほか、点検階段を見学・体験しました。この階段はステップが金網製で階下が見える構造なのですが、足がすくむ中大生が多い中、スリランカの学生は嬉々として写真撮影をしていました。また、ダムの下までエレベーターで降り、特別に設備維持放流口を開けていただき、小さいながらもダイナミックなダムの放流を見学しました。ダムの地下では、ダムの管理方法について説明を受けました。ダムは作るだけでなく、その管理も非常に重要となることを学習しました。

4日目(埼玉県立川の博物館、川下り、利根大堰)

午前は埼玉県立川の博物館を訪問しました。博物館前にある1/1000スケールの荒川の模型を見ながら荒川流域について理解を深めました。館内では、荒川改修の歴史や荒川に生息する生物について学習するとともに、鉄砲水の実演も見学しました。

午後は長瀞の川下りを体験しました。川下りを通して、上流部では非常に水がきれいな一方で、近年水量が不足して川下りがしにくくなっていることや、水の流れの速さなどを体感してもらいました。

午後は長瀞の川下りを体験しました。川下りを通して、上流部では非常に水がきれいな一方で、近年水量が不足して川下りがしにくくなっていることや、水の流れの速さなどを体感してもらいました。

その後、利根大堰まで移動し、利根川から荒川までの導水事業に関して水資源機構の方より説明いただきました。利根大堰は、東京の水道水源である荒川の水量不足を補うために実施された利根川からの導水事業です。昨年度改修が終了し、現在はより高度に導水量などを管理できるようになっています。利根大堰の役割と歴史や、改修事業について説明をいただいた後、屋上から利根大堰と武蔵水路の全体を眺めました。続いて、コントロール室に移り、水量制御の仕組みについて詳細な説明を受けました。学生たちは、パネルに示された流量を見て、オンラインかつオンタイムで制御可能なシステムに感銘を受けたようでした。さらに、建物外に出て、実際に利根大堰・武蔵水路を近くで観察しました。武蔵水路を改修する際には、平行する2路を片方ずつ作ることで、その利用を停止することなく改修に成功していて、学生たちはこの技術と発想に大変興味を示していました。

5日目(前澤工業、G&U技術研究センター)

6日目(築地市場、合同ワークショップ)

6日目は、早朝から築地市場を訪問し、日本の食文化の多様性を学習しました。

漁業は日本の大事な産業であり、魚介類は日本の食卓には欠かせないものとなっています。多くの魚が取り引きされる様子を見学しながら、川は森と海をつなぐ役割があり、それによって日本近海にはたくさんの種類の魚を見ることができることを理解してもらいました。

午後からは、ペラデニヤ大学学生と中央大学学生の合同ワークショップを実施しました。合同ワークショップでは、「SDGsの水に関するゴール6の中からいくつかの課題を選択し、その課題解決に向けて必要なことを示す」という課題を与え、グループごとに議論しました。最初は周りの様子を伺うような雰囲気でしたが、最終的にはどのチームも活発な議論を交わしていました。

漁業は日本の大事な産業であり、魚介類は日本の食卓には欠かせないものとなっています。多くの魚が取り引きされる様子を見学しながら、川は森と海をつなぐ役割があり、それによって日本近海にはたくさんの種類の魚を見ることができることを理解してもらいました。

午後からは、ペラデニヤ大学学生と中央大学学生の合同ワークショップを実施しました。合同ワークショップでは、「SDGsの水に関するゴール6の中からいくつかの課題を選択し、その課題解決に向けて必要なことを示す」という課題を与え、グループごとに議論しました。最初は周りの様子を伺うような雰囲気でしたが、最終的にはどのチームも活発な議論を交わしていました。

7日目(発表会、送別会)

最終日は、前日からの討議結果をグループごとに発表しました。発表会には、担当教員のほか、理工学部長の石井 靖教授、副学長の加藤俊一教授、人間総合理工学科の関口達也助教も参加し、講評をいただきました。

Group1は、飲み水に関する課題に取り組みました。様々な技術を調べて紹介し、今後開発が必要となる技術を提案しました。Group2は、洪水に着目し、洪水には統合的な水の管理が必要となることなど、今回の見学で学んだことを中心に紹介しました。Group3は、水源の悪化に関する話題を取り上げ、スリランカで問題となっている地下水汚染の対応策や技術的課題などについて紹介しました。いずれのグループも全員が発表に参加し、英語の苦手な日本人学生も一生懸命発表していました。

Group1は、飲み水に関する課題に取り組みました。様々な技術を調べて紹介し、今後開発が必要となる技術を提案しました。Group2は、洪水に着目し、洪水には統合的な水の管理が必要となることなど、今回の見学で学んだことを中心に紹介しました。Group3は、水源の悪化に関する話題を取り上げ、スリランカで問題となっている地下水汚染の対応策や技術的課題などについて紹介しました。いずれのグループも全員が発表に参加し、英語の苦手な日本人学生も一生懸命発表していました。

最後に講評をいただいた石井学部長からは、今後とも日本とスリランカの学生がお互いに協力し合って、SDGSのような世界的な課題解決に向けて努力するよう激励の言葉をいただきました。

Group1は、飲み水に関する課題に取り組みました。様々な技術を調べて紹介し、今後開発が必要となる技術を提案しました。Group2は、洪水に着目し、洪水には統合的な水の管理が必要となることなど、今回の見学で学んだことを中心に紹介しました。Group3は、水源の悪化に関する話題を取り上げ、スリランカで問題となっている地下水汚染の対応策や技術的課題などについて紹介しました。いずれのグループも全員が発表に参加し、英語の苦手な日本人学生も一生懸命発表していました。

Group1は、飲み水に関する課題に取り組みました。様々な技術を調べて紹介し、今後開発が必要となる技術を提案しました。Group2は、洪水に着目し、洪水には統合的な水の管理が必要となることなど、今回の見学で学んだことを中心に紹介しました。Group3は、水源の悪化に関する話題を取り上げ、スリランカで問題となっている地下水汚染の対応策や技術的課題などについて紹介しました。いずれのグループも全員が発表に参加し、英語の苦手な日本人学生も一生懸命発表していました。最後に講評をいただいた石井学部長からは、今後とも日本とスリランカの学生がお互いに協力し合って、SDGSのような世界的な課題解決に向けて努力するよう激励の言葉をいただきました。

発表会の後、学内で修了式・送別会を開催しました。修了式では、石井学部長から学生一人ひとりにプログラムの修了証書を手渡しました。学部長の乾杯の音頭で幕を開けた送別会では、ウェルカムパーティーと同様に、留学生交流サークルによるゲームを交えながら両大学の学生が一緒になって楽しみ、プログラム終了後の別れを惜しみました。送別会の最後には両大学の学生代表がプログラムの感想を述べ、続いて、学生を引率したラシタ先生より感謝の言葉がありました。ラシタ先生はまた、中央大学の水管理に関する教育環境を高く評価し、今後、中央大学とペラデニヤ大学間で協定を締結して交換留学を実施したいと語っていました。我々も更なる関係強化、協定締結に向けて準備することにしました。

発表会の後、学内で修了式・送別会を開催しました。修了式では、石井学部長から学生一人ひとりにプログラムの修了証書を手渡しました。学部長の乾杯の音頭で幕を開けた送別会では、ウェルカムパーティーと同様に、留学生交流サークルによるゲームを交えながら両大学の学生が一緒になって楽しみ、プログラム終了後の別れを惜しみました。送別会の最後には両大学の学生代表がプログラムの感想を述べ、続いて、学生を引率したラシタ先生より感謝の言葉がありました。ラシタ先生はまた、中央大学の水管理に関する教育環境を高く評価し、今後、中央大学とペラデニヤ大学間で協定を締結して交換留学を実施したいと語っていました。我々も更なる関係強化、協定締結に向けて準備することにしました。

担当者所感

ペラデニヤ大学にはトップ0.5%にあたる優秀な学生が集まっており、日本で最新の技術を学習することで、世界に通用する技術者を養成できる可能性を感じました。また、ペラデニヤ大学ではすべての授業が英語で実施されていることから、学生の英語力は非常に高いです。日本人学生がペラデニヤ大学に留学することは、語学習得のよい機会にもなると考えます。今後、途上国の水問題を理解し、現地に適した技術を普及するための人材が日本においても重要となります。今回のプログラムを通じて、英語と異文化を学び、世界の水問題の解決に取り組むグローバルリーダーを育成するカリキュラムをペラデニヤ大学とともに作れるのではないかという構想を得ました。今後は、協定締結などの環境を整えていき、ラシタ先生と協力して実際の交流プログラムを構築していきたいと考えています。

ペラデニヤ大学学生からのコメント

I really enjoyed Japanese culture. The day we spent at Sugina guesthouse was unforgettable; wearing kimono, eating with chopsticks and the night party. The Arakawa riverboat tour, Mitsumine shrine visit and Saitama museum visit were amazing. I also witnessed how developed your technologies are. For example 3-D modeling, the high-tech equipments you have in your laboratories were incredible. And also the dam visits, factory visits gave us a lot of knowledge. I am thankful for all the professors who gave me this grand opportunity and they helped us a lot. I also thank all Japanese friends. All of you were so kind to us and very much polite. This exchange program was important, very helpful and well organized. Please continue it. Every day was a marvelous experience and I will never forget it.