GO GLOBAL

上海理工大学「日本を体験する遊学」ツアーの一行が中央大学を来訪

2015年08月28日

2015年8月4日(火)・8日(土)・21日(金)の3日間、上海理工大学の学生等42名が中央大学を来訪しました。

上海理工大学は、2012年に日本文化や日系ビジネスを学ぶ場として日本文化交流センターを設立。同センターでは毎年、夏季短期学習の一環として約1ヵ月間の来日プログラム「日本を体験する遊学」ツアーを企画しています。

上海理工大学と協定を結ぶ本学は第1回目より交流を重ね、今年、第3回目を迎えました。

上海理工大学は、2012年に日本文化や日系ビジネスを学ぶ場として日本文化交流センターを設立。同センターでは毎年、夏季短期学習の一環として約1ヵ月間の来日プログラム「日本を体験する遊学」ツアーを企画しています。

上海理工大学と協定を結ぶ本学は第1回目より交流を重ね、今年、第3回目を迎えました。

| スケジュール |

| 8月4日(火)多摩キャンパス |

| 8月8日(土)後楽園キャンパス 理工学部紹介/研究室見学 |

| 8月21日(金)多摩キャンパス 報告会/修了式 |

今年10月に設立4周年を迎えます!

活動内容も充実し、文化事業や学術交流、授業・講座の実施、留学生支援など多岐に渡ります。この来日プログラムには、日本を自分の目で見て、日本を学びたいと思っている学生たちが参加しているんですよ!

8月4日(火)多摩キャンパス

キャンパスツアー/表敬訪問/プレゼンテーション

↑懇談する酒井総長・学長と何執行主任

何偉銘日本文化交流センター執行主任ほか3名の引率者が、酒井正三郎総長・学長を表敬訪問しました。酒井総長・学長は自身の専門のひとつである、中国におけるCSR(企業の社会的責任)について意見を交わし、「日本と中国は歴史的に繋がりの強い国です。友好的である日本の姿を、中国の皆さんに見ていただきたいです」と述べました。

何執行主任は「日本に留学した中国人学生たちの就職を支援したい」と意欲を語りました。

また、上海理工大学の学生たちはキャンパスを見学後、本学学生とともに互いの文化に関するプレゼンテーションを行いました。

武石智香子副学長・国際センター所長のゼミ生たちは「グローバル人材になるために大学で学ぶべき価値」をテーマに発表。酒井正三郎総長・学長のゼミ生たちは「中国人の爆買いについて」をテーマに、中国語で発表を行いました。プレゼンテーション後は発表内容について意見交換を行い、ゼミ生たちは新たな発見・課題を得ました。続いて上海理工大学から4名の学生が、好きな日本文化や中国の若者たちの流行、留学先で見つけた日本文化などについて紹介。

中国語、英語のほか日本語で発表する学生もおり、日本に対する関心の高さを伺わせました。

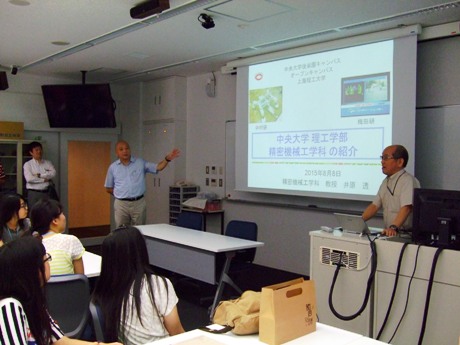

8月8日(土)後楽園キャンパス

理工学部紹介/研究室見学

↑研究内容について上海理工大学学生に紹介

この日はオープンキャンパスが開催されており、上海理工大学の一行は賑やかな雰囲気のなかで研究室を見学しました。

一行はまず、2号館製図室に集合。精密機械工学科の井原透教授より、中央大学や理工学部、見学できる14の研究室について説明を受けました。

その後は数名のグループに分かれ、中国からの留学生を含む本学学生による案内で精密機械工学科の研究室を見学。上海理工大学の学生の中には日本語を話せる学生もいたため、日本語、英語、中国語が飛び交いました。

一行はまず、2号館製図室に集合。精密機械工学科の井原透教授より、中央大学や理工学部、見学できる14の研究室について説明を受けました。

その後は数名のグループに分かれ、中国からの留学生を含む本学学生による案内で精密機械工学科の研究室を見学。上海理工大学の学生の中には日本語を話せる学生もいたため、日本語、英語、中国語が飛び交いました。

8月21日(金)多摩キャンパス

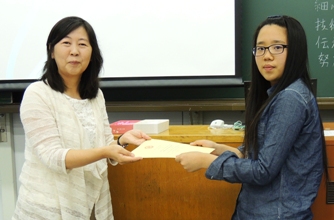

報告会/修了式

↑武石副学長と修了証を受け取る代表・王 伊依さん

報告会では上海理工大学の学生6名が代表して発表。「憧れの北海道を旅行して、美しい景色に心動かされました」など、訪問先を紹介したほか、そこでの心温まるエピソードなどが語られました。このほか、一行は『コクヨ』『キッコーマン』『日本電子』といった日本の企業を見学しており、そこで伝統やチームワーク、勤勉さなど日本企業の強みを学んだと報告。中央大学との交流では、友達ができたことなどが語られました。

また、彼らの報告を受けて、武石副学長のゼミ生からも今回の交流について感想を発表。武石副学長と何執行主任が挨拶を述べた後、武石副学長から上海理工大学の代表学生へ修了証が渡されました。交流の最後は懇親会で締めくくられ、両大学の学生と教職員たちで有意義な時間を過ごしました。

また、彼らの報告を受けて、武石副学長のゼミ生からも今回の交流について感想を発表。武石副学長と何執行主任が挨拶を述べた後、武石副学長から上海理工大学の代表学生へ修了証が渡されました。交流の最後は懇親会で締めくくられ、両大学の学生と教職員たちで有意義な時間を過ごしました。←報告者のひとり・胡 婕さん

学び合うことの大切さを私自身も学びました

私はアメリカに留学中、日本社会論のコースでティーチング・アシスタントをしていました。担当は社会学者であるエズラ・ヴォーゲル先生です。彼は当時、日本について研究をしていましたが、1980年代末からは中国に着目し、研究をしています。ヴォーゲル先生は、日本と中国の関係について非常に心配しています。しかし、何先生ともお話ししましたが、こうした交流がある限り日本と中国の関係は心配ないと思います。

第1回目の交流では、武石ゼミの学生はグローバル人材について発表しました。そこでは「グローバルというのはアメリカの発想であり、アジアならではのグローバルな関係があるのではないか」という意見が出ました。その時、私はアメリカのグローバルが個人的なのに対し、アジアのグローバルは国際的な心の繋がりと言えるのではないかと思いました。その後の懇親会で両大学の学生たちの気持の繋がりを見て、やはりアジアならではの繋がりがあると感じました。 学び合うことの大切さを私自身も学び、ゼミ生と一緒に中国に行って学びたいと思いました。今日は本当にありがとうございました。

武石智香子副学長・国際センター所長

上海理工大学の皆さん、中央大学に来ていただいてありがとうございます。今日の報告を聞いて皆さんの感激が私にも伝わりましたし、大変内容の濃いツアーだったと分かりました。

私はアメリカに留学中、日本社会論のコースでティーチング・アシスタントをしていました。担当は社会学者であるエズラ・ヴォーゲル先生です。彼は当時、日本について研究をしていましたが、1980年代末からは中国に着目し、研究をしています。ヴォーゲル先生は、日本と中国の関係について非常に心配しています。しかし、何先生ともお話ししましたが、こうした交流がある限り日本と中国の関係は心配ないと思います。

第1回目の交流では、武石ゼミの学生はグローバル人材について発表しました。そこでは「グローバルというのはアメリカの発想であり、アジアならではのグローバルな関係があるのではないか」という意見が出ました。その時、私はアメリカのグローバルが個人的なのに対し、アジアのグローバルは国際的な心の繋がりと言えるのではないかと思いました。その後の懇親会で両大学の学生たちの気持の繋がりを見て、やはりアジアならではの繋がりがあると感じました。 学び合うことの大切さを私自身も学び、ゼミ生と一緒に中国に行って学びたいと思いました。今日は本当にありがとうございました。

中大生の皆さんも、中国の真の姿を見に来てください!

中大生の皆さんも、中国の真の姿を見に来てください!

何 偉銘 上海理工大学日本文化交流センター執行主任

毎回、このプログラムに感無量ですが、なにより感激するのはこの隣接した2国間の若者の交流です。学生には日本に来る前に、日本のいいところ、悪いところを語りませんでした。自分で体感し、考えてくださいと言っただけです。そして今日、皆さんの発表を聞いて、まさに、そうできたのだと分かりました。日本の学生の皆さんも是非、中国に来て、中国の真の姿、中国で頑張っている日本の先輩たちの姿を見て欲しいです。日本の若者の皆さんは、中国に対して“怖い”などさまざまなイメージがあるかもしれませんが、中国のことわざには「百聞は一見に如かず」という言葉があります。

中国は大きい国で、ひとつの国と捉えると違いを感じることでしょう。実際は中国の人の心は温かいです。

中国は大きい国で、ひとつの国と捉えると違いを感じることでしょう。実際は中国の人の心は温かいです。最近の日中関係はよくありませんが、もっと仲良くしなくてはいけません。特に若い世代はお互いの国を助けて、世界平和に力を注いでください。

中央大学は私たちの旅を安全かつ友好的、かつ円満であるべく、至る所で尽力してくださり感謝しています。上海理工大学の学生たちには日本で学べたことを、自分が将来、社会人になった時に役立てて欲しいです。

『東方網日本語版(東方ネット日本語版)』に掲載

◎ 上海理工大学の学生が、東京で「若者の流行」を発表(1)

◎ 上海理工大学の学生が、東京で「若者の流行」を発表(2)

◎ 上海理工大学学生訪日ツアーが帰国、感無量