2014年11月19日(水)、多摩キャンパスにて「中央大学日蘭交流会」が開催されました。戦争を経験したオランダ人の方たち14名が本校を来訪し、本学学生、「日蘭イ対話の会」「POW研究会」からの参加者、約80名に向けて体験をスピーチしました。

| ~ スケジュール ~ |

|

開会のあいさつ

スティーブン・ヘッセ法学部教授 司会 ピーター・ソーントン法学部助教 |

|

オランダ人戦争被害者の方たちによるスピーチ

マリー・ヘンスさん

ヨイス・メイヤーさん ピーター・ジョン・コルネリス・シモンスさん チャコ チェールド・ラ ラウさん |

| 質疑応答 |

| 閉会のあいさつ ピーター・ソーントン法学部助教 |

| 懇親会 |

第二次世界大戦時、日本支配下にあった東インド(現インドネシア)で、旧日本軍の戦争捕虜・民間人拘留者になったオランダ人の方々がいました。この過去に対して、戦争が終結し平和条約が交わされた後も日本とオランダの間で平和と友好について話が交わされ、1995年には外務省欧州局が交流事業のひとつとして「日蘭架け橋事業」を開始しました。2005年からはこの事業の後継として「日蘭平和交流事業」がスタート。毎年20名ほどのオランダ人戦争被害者の方たちが日本に招聘され、観光や交流を通して日本に対する理解を育み、両国の理解を深めています。

オランダ人戦争被害者の方たちに、日本人学生との対話から現代の日本の姿を理解してもらうとともに、学生たちには国際的な交流を体験しながら戦争経験に触れ、学修の動機づけを得る機会としています。

中央大学では、折田正樹元法学部教授がかつて外務省に所属していたことを背景に、「中央大学日蘭交流会」を2007年より開催してきました。現在は折田元教授より宮丸裕二法学部教授に同企画を引き継ぎ、国際センターの主催、外務省の協力により開催しています。

なお、本企画は来年度も同時期に開催する見込みです。

オランダ人戦争被害者の方たちによるスピーチ

ヨイス・メイヤーさん

オランダ人のレオニ・コーニング・ファン・カットヴァイクさんから開会の言葉として「許しと和解が前進するための唯一の方法であるとわかっています。しかし、日本の降伏から69年経った今でもなお、多くを失い、それについて語ることができない人々がたくさんいることを、あなた方は十分に理解しなければなりません」と想いを伝えました。

1940年代、まだ子供であったオランダ人戦争被害者の方たちは、収容所へ連れて行かれた当時の様子、劣悪な環境での収容所暮らし、戦争被害者として本土のオランダ人たちに理解されなかった苦しさなどをスピーチしました。

マリー・ヘンスさん

ピーター・ジョン・コルネリス・シモンスさん

チャコ チェールド・ラ ラウさん

質疑応答

平和構築に必要なことは?という学生からの質疑に対し、「簡単に答えられる問題ではありませんが、個人的な意見としてお互いに優しく接し合うこと、私とあなたが一緒に笑い合えば戦争は起きないのではないでしょうか。できない、という人がいるかもしれませんが、私とあなたから始めてみませんか?」といった答えが返ってきました。

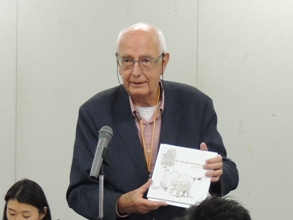

その後、オランダ人戦争被害者の方たちから中央大学へオランダのフォトブックや絵本などの記念品が贈られました。ラ ラウさんがお孫さんのために書いた絵本『es wil ook wel eens op reis(トネリコだって旅にでたい)』は図書館にも寄贈されました。この絵本には平和や友好について、ラ ラウさんの経験をもとにした思いが書かれています。日本語の対訳付きです。

懇親会

Gスクエアで行われた懇親会。食事を囲みながら、オランダ人戦争被害者の方たちと本学学生が歓談しました。

|

お問い合わせ

宮丸 裕二 法学部教授

研究者プロフィール内、連絡フォームよりお問い合わせください。 |