私は今、海底の地図を作るソフトを開発する会社に勤めています。音波を海底にあて、跳ね返ってきたデータを解析し、地図を作るというものです。学生時代には暗号などを扱う情報工学系の趙研究室に所属していましたが、そこでの学びが直接今の仕事とつながっているというわけではありません。しかし、理系の基礎的な考え方はしっかりと生きています。音波がどのようなルートをたどってきたのかを正確に把握するにも数学的な要素がわかっているとより理解が早まりますし、トラブルシューティングにも理系的な論理的思考力が役立っています。

卒業後、ハワイパシフィック大学へ留学

大学4年生の春休みには短期でアメリカに語学留学をしました。その際に、現地に留学している友だちを訪ねたのですが、とても楽しそうに勉強していたのが印象的でした。それで、「やはり正規留学したい!」と思い、卒業後、アメリカに留学することにしました。専門だった電気・電子分野は日本でも研究が進んでおり、わざわざ留学するメリットを感じなかったため、当時興味があった海洋生物学を専攻することに。この分野に秀でていたハワイパシフィック大学(HPU)へ留学し、3年半みっちり学びました。

HPU卒業後は、OPT(Optional Practical Training)制度( 卒業後、専攻分野に関連する職種に1年間就くことができる特別労働許可)を申請して、「Oceanic Imaging Consultants, Inc.」に入りました。ハワイの小さな会社ですが、技術力があり、日本で学んだことと、ハワイで学んだことの両方を生かせるのが面白く、1年後に正式入社しました。初めの6年間は就労ビザで、その後、約6年間の申請期間を経て、永住権を取得しました。

仕事のやりがいを日々実感

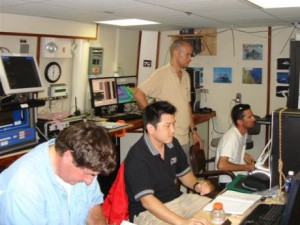

2007年にカリブ海のキュラソー島でSWAC(海洋深層水を利用した冷房技術)調査を行った時のもの。ソナーデータを収録しながら解析して、地形図を作成

海図は、軍事目的や魚の生息地マップといった学術研究、震災後の港湾調査など、海洋に関係する分野における情報の一つとして活用されています。私は、海図を作成するためのソフトのチェックやカスタマーサービス、ソフトの利便性向上に向けたプログラマーとの打ち合わせなどの仕事を担当しています。プログラマーとユーザーの考え方は違うので、そのズレをうまく修正したり、場合によっては、自分が望むようなプログラムを作る方向に持っていくこともできるので、やりがいを持って仕事をしています。また、北米やヨーロッパを中心に展示会や学会でブースを出展して、 デモンストレーションをしたり、クライアントにソフトの講習を行ったりもしています。最近、中国では海洋技術の分野に力を入れているので、去年は中国にも行きました。クライアントに同行して、アラスカの北極海やメキシコ湾の油田関係、タヒチでの海洋深層水関係の調査などにも携わっています。

仕事を辛いと思ったことはほとんどありません。いつも楽しんで仕事をしています。海図に関しては、入社後に学んで蓄積した知識ですので、最初はお客さまのサポートがきちんとできるかどうか不安でした。しかし、実際に携わってみると、十分に知識が身についていて、いろいろな人から頼りにしてもらうことができ、自分の存在意義を確かめることができました。

いずれ仕事を通して、海底に沈んだタイタニック号やエールフランス447便のような歴史的発見に携われたら嬉しいです。

実際に行って見ることが大切

海外に興味があれば、「とりあえず行って見る」ことが大切です。情報はネットを通していくらでも手に入りますが、自ら体験してみることとは全く違います。頭でっかちになりがちですが、行って見て体験して身につけることがとても重要です。情報だけ知ってわかった気になるよりも、若いうちにチャンスがあればどんどん海外に出て、経験を積んでください。きっと将来の糧になるはずです。