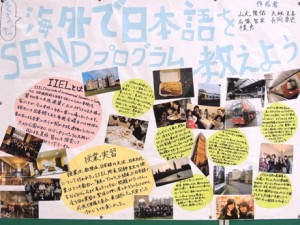

G²に掲示されているSENDプログラム受講生が作成したポスター

10月29日(火)13:30から、多摩キャンパスのヒルトップ2階 G²(ジースクエア)で「中央大学SENDプログラム(日本語教育)海外実習報告会」を開催しました。

はじめに、河西良治文学部長より挨拶があり、続いて若林茂則副学長が「中央大学SENDプログラム(日本語教育)」の概要について説明しました。

その後、同プログラム1期生30名のうち7名が海外協定校での日本語教師体験について語り、多くの学生が興味深く耳を傾けました。

■丹羽悟さん(文学部英語文学文化専攻4年) 派遣先:中国・大連 大連大学

中国に行くのは初めてで、中国語も全くできなかったため、いろいろな人に助けてもらいました。現地に行って驚いたのは、新入生に軍事訓練が課せられていること。また、トイレにカギがないのは知っていましたが、トイレで使用した紙を流さずゴミ箱に捨てること。これには、とても抵抗感がありました。さらに、中国ではお茶碗を持って食べない人が多いこと。いろいろなことを体験して、違和感を抱いたり、よくないとかあり得ないとか思ったりもしましたが、違いは違いであって、間違いではありません。それぞれに価値感があるので、一概に判断できないと思いました。海外で異文化体験をとよく言いますが、日本でも異文化体験はあります。たとえば小学校の時に関西から転校生が来て関西弁で話す。これも自分にとっては異文化体験でした。海外で異文化体験をするのはすごく大切なことですが、自分の国はもっと多様で、自分の中にももっと多様な感覚があるんだということを気づかせてくれたことが今回の収穫です。

■中村咲絵さん(文学部社会情報学専攻3年)派遣先:中国・上海 上海理工大学

上海理工大学というだけあって、ほとんどが理系の学生さんでした。多摩キャンパスでは文系の学生さんとしか触れ合う機会がないので、いろいろと刺激を受けました。私は、外国語学院の日本語学科の学生さんたちに対して、主に文化交流という観点から授業を行いました。出身地である鎌倉や横浜の紹介、日本の大学生活の紹介、日本映画鑑賞と解説、日本の童謡の紹介などです。上海に滞在して思ったのは、中国の学生は生活時間が全体的に早いということ。学生は全員寮生活で朝7時30分には起き、お昼ご飯は11時~12時の間に食べ、夜ご飯も5時くらいからという感じでした。日本のアニメやドラマをリアルタイムで楽しみ、日本語を話すことにも積極的でした。自分のリサーチ不足であったり、予想していなかった質問が飛んできたりと、教えるのは難しいと感じる場面も多々ありましたが、逆にどう教えたらよいのかを学ぶことができてよかったと思います。

■熊田佑紀さん(文学部国文学専攻2年) 派遣先:ベトナム・ダナン ダナン大学

ダナン大学は女子学生が多く、みんなとてもフレンドリーで、音楽やアニメなど日本のサブカルチャーに詳しいのが印象的でした。私が日本語を教えるにあたって気づいたことは、みんなわからないことに対する追求心が強いということ。自分が納得いくまで質問をしてくる学生さんがとても多いと感じました。また、自分が話す日本語に注意を払わなければならないということも痛感しました。助詞の明確な説明や言葉の言い回しなどに苦労したからです。これらを実習中に改善するために、毎回、ていねい・正確をモットーに、学生の興味をひくような楽しい授業を心がけました。授業以外では、現地でさまざまなイベントに参加させていただきました。今年は日本とベトナムの国交樹立40周年ということで、記念式典に出たり、ベトナムの民族衣装・アオザイを着てベトナムの民謡を踊ったり、折り紙や書道などのブースに参加したりと、貴重な体験をすることができました。これからも、日々反省、日々成長していきたいです。

■杉木映里奈さん(文学部日本史学専攻3年) 派遣先:タイ・バンコク カセサート大学

カセサート大学の人文学部日本語学科で3週間の実習を行いました。担当は、2年~4年の学生で、1学年25人程度。日本語学科の学生さんは、高校時代から既に日本語を学んでいるため、自信を持って私に話しかけてくる人が多かったです。カセサート大学はとても大きな総合大学で、多摩キャンパスの約6倍あり、キャンパスはまるで一つの街のようです。中でも一番驚いたのが、制服があること。私服で登校すると、貧富の差がわかってしまうので、制服を採用しているとのことです。私は主に日本事情(日本の学生生活・日本人の考え方など日本の文化を教える)と会話(旅行代理店での会話や電話応対の会話など)の授業を担当しました。日本語の授業ではありましたが、学習者のレベルに合わせて、時には英語を混ぜて教えることも必要だと感じました。現地の人との交流や日本にいては体験できないようなこともたくさん学ぶことができ、自分にとってとてもよい機会になりました。

■藤井義晃さん(文学部教育学専攻4年) 派遣先:マレーシア・ジョホールバール マレーシア工科大学

まだマレーシア工科大学の授業が始まっていなかったため、1週目は現地の女子中学校で日本語を教えることになりました。自分としては、イスラム教徒の女性は男性に対して距離感があるんだろうなと思っていて、ちゃんと教えることができるのだろうかと不安でした。しかし、思いのほかフレンドリーで、最後には校長先生にもハグしてもらって、楽しい実習となりました。2週目には、いろいろな場所へ出かけました。クアラルンプールでは、国際交流基金による日本語研修にも参加しました。3週目からやっと授業が開始。マレーシア工科大学には、キャンパスの真ん中にモスクがあって、すごく広いです。授業は2クラス合同で約80名。日本語学科ではなく、第2外国語のクラス(初級)で教えました。お世話になった先生は南インドのタミル系で4カ国語を、TAの大学院生は中国系で3カ国語を話します。マレーシアはなんて多民族国家なんだろうと思いました。

■一ノ関裕彦さん(文学部英語文学文化専攻3年) 派遣先:フィリピン・マニラ フィリピン大学

8月11日~31日までフィリピンに滞在しました。フィリピン大学のキャンパスは多摩キャンパスの約10倍でとても広いです。ここでは言語学の先生方にお世話になりました。ただ、19日~22日に台風が来て大学が休講になってしまい、ずっとホテルにこもるはめに…。23日には初級レベルの学生13名に対して形容詞を教え、26日から日本の大学生の暮らしや、日本の交通、食べ物などの文化紹介をしました。ちょうど、アジアンフェスティバル(言語学のお祭り)が開かれていたので、そのイベントブースにも参加しました。フィリピン大学の学生は日本語を話せる人が多く、フレンドリーで楽しかったのですが、やはり言葉の壁は厚かったです。日常的には英語とタガログ語(フィリピンの公用語)で会話をしているので、全然わかりませんでした。反省点は、日本語の活用や助詞などの大切さに気づかないまま教育実習に行ってしまったことです。自分を振り返るよい機会になりました。

■小野寺日奈さん(文学部社会情報学専攻3年) 派遣先:オーストラリア・ブリズベン グリフィス大学

グリフィス大学はオーストラリア東部のブリスベンにあります。とにかくキャンパスが広くて、大学内にはカフェやバーがあります。学生数は2万5000人程度。今回お世話になった日本語専攻はいわゆる第2外国語のような位置づけで、文法中心の教科書を使いつつ、会話など実践的な授業が多く設けられています。私は日本語自体を教育するカリキュラムの中で、3年生(中級レベル)と1年生(会話練習)のクラスを担当しました。また、オフィスアワーの時間に個別に学生から相談を受けたりもしていました。ただ、英語があまり話せず、学生さんとコミュニケーションをとることが難しかったです。もう少し勉強しておけばよかったと思いました。また、日本のアニメなどに詳しくなかったことも反省点です。伝統文化が日本の文化だと思って勉強し、渡航したのですが、実際には日本のポピュラー文化に興味を持っている学生が大半でした。今回の実習を通して、日本語を外国語として理解していないと教えられないということがよくわかりました。