広報・広聴活動

絶滅が危惧されていた希少植物「ガクタヌキマメ」を国内約半世紀ぶりに記録 ~八重山諸島の草地から有志研究チームが発見~

2025年04月26日

概要

「ガクタヌキマメ(Crotalaria calycina)」は、アフリカからアジア、オーストラリア北部にかけた熱帯地域の草地に分布するマメ科の多年生植物です。膨らんでいて毛深い萼(がく)と黄色い花が特徴です。本種は日本の八重山諸島石垣島と西表島を分布の北限としていましたが、本種の生息環境である草地は、日本国内の他地域と同様に、ここ100年ほどで八重山諸島からも急速に失われつつあり、本種の公の記録も47年前を最後に途絶えていました。しかし、今回、中央大学,東京農業大学,広島大学,京都大学,自然環境研究センターに所属するメンバーで構成された研究チームは、2024年に開始した石垣島・西表島の草地に生育する植物の網羅的な分布調査を通じて、石垣島の1ヶ所の草地でガクタヌキマメの生育を確認しました(図1)。この発見は、現地の植生と環境データと共に、日本熱帯生態学会が発行する英文誌『TROPICS』 Vol.34(1)に掲載予定です。

図1:自生地でのガクタヌキマメの様子 ふわふわとした毛と黄色い花が特徴。草むらの中にひっそりと咲いています。

【研究者】

中島 一豪 中央大学理工学研究所 客員研究員

森脇 大樹 一般財団法人自然環境研究センター 主任研究員

駒田 夏生 広島大学大学院先進理工系科学研究科 助教

仲摩 駿佑 大阪公立大学大学院理学研究科 修士1年

岡野 武琉 東京農業大学大学院地域環境科学研究科 修士1年

岡本 鮎樹 京都大学大学院農学研究科 修士1年

武生 雅明 東京農業大学 地域環境科学部 教授

【発表(雑誌・学会)】

雑誌名:TROPICS Vol. 34(1)

タイトル:Rediscovery of Crotalaria calycina (Fabaceae) after 47 years on Ishigaki Island, Japan.

DOI :10.3759/tropics.MS25-01

掲載予定:2025年4月25日

【研究内容】

1.背景

草原は生物多様性のホットスポットとして、地球上の重要な生態系の一つに位置付けられています。比較的温暖かつ湿潤な日本国内においては、自然条件下で成立する草原こそ少ないものの、かつては燃料や肥料、家畜の飼料を得るための野焼きや放牧、草刈りなど人間の生産活動によって維持されている草原がいたるところに存在していました。このような草原は半自然草地と呼ばれ、草原生植物の代替生息地として機能しています。しかし、戦後の燃料革命や化学肥料の普及、担い手不足による耕作放棄に伴い、半自然草地は日本国内から急激に消失し、多くの草原生植物が絶滅の危機に瀕することになりました。こうした現状に際し、本土では草地面積の減少や管理方法の変化による生物多様性への影響が詳しく調査され、保全活動も各地で行われるようになってきました。

明治期の資料からは、石垣島や西表島に代表される南西諸島においても本土と同様に、戦前にかけて広く半自然草地が分布していたことが伺えます。しかし今日、半自然草地が分布していたと思われる場所には農地や藪が広がっており、かつて生育していたはずの草原生植物の現状は全く分かっていませんでした。南西諸島の半自然草地に関する網羅的な調査はここ約半世紀ほど行われておらず、このままでは南西諸島から、人知れず多くの草原生植物が絶滅する可能性があります。

そこで2024年、筆者を含む中央大学・東京農業大学・広島大学・京都大学・自然環境研究センターの有志数名が、八重山諸島半自然草地研究プロジェクトを立ち上げ、石垣島・西表島の草地環境を対象に、草原生植物の分布とその生息地環境の全貌を解明すべく調査を行いました。

2.研究内容と成果

八重山諸島の草地環境の現状を把握するため、研究チームは2024年2月から1年間、石垣島・西表島の草地環境を対象にした網羅的な調査を行ってきました。調査では、まず各島を1km×1kmの格子状に区分します(メッシュと呼びます)。その後、メッシュの中から牧場や水田の畔等の草地的な環境が含まれるものをピックアップします。ピックアップが終了次第、草地の管理者に連絡をとり、許可が得られたものについて、実際に訪れて出現する植物をすべて記録していきました。

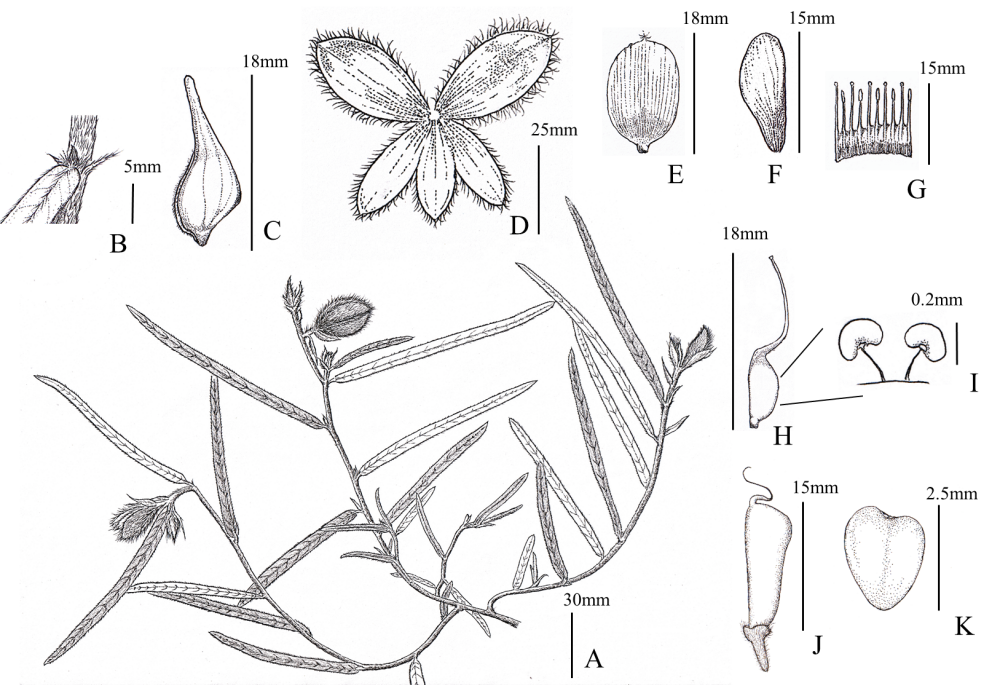

その調査の過程で、石垣島の1ヶ所の牧場において、「ガクタヌキマメ(Crotalaria calycina)」を発見し、標本を得ることができました。本種はアフリカからアジア、オーストラリア北部にかけた熱帯地域の草原に分布するマメ科の多年生植物であり、日本の八重山諸島石垣島と西表島を分布の北限としています。しかし、本種の国内での記録は47年前を境に途絶えており、絶滅が疑われていました。今回の調査で発見された本種の生育地はわずか数十平方メートルの広さでしたが、複数の個体が確認され、状態は良好でした。また、生育地の植生を調査したところ、本種の他にも貴重な草原生植物が複数種確認されたことから、今回発見された生育地は、土地改変のような大きな破壊を受けず、伝統的な牛の放牧によって良好な環境が奇跡的に長期間維持されており、これが本種の存続に繋がったと推測されます。また採取した標本を元に、国内産のガクタヌキマメとしては初めてとなる線画を作成し、分類学の根拠となる詳細な形態の記載も行いました(図2)。

図2:標本を基に筆者らが描いたガクタヌキマメの線画 AとBは植物体全体と葉の付け根、C ~ Iは花の各部位、J ~ Kは果実と種子。

筆者らのプロジェクトは10人未満のチームですが、現時点で石垣島・西表島での調査はほぼ完了し、約800種、14000点以上の標本を収集、現時点で10000点の分類が完了しました。分類された標本を元にデータベース化を行い、絶滅危惧種や生物多様性の保全上重要な草地の分布情報を抽出、整理しています。また、今回のガクタヌキマメのように緊急性の高い種については、優先的に学会への報告と博物館への標本の寄贈を進めています。

3.今後の展開

本種の発見により、八重山諸島において現在も放牧が行われている牧場は、絶滅の危機に瀕した草原生植物の生息地として機能する可能性が高いことが示されました。同様の調査を八重山諸島全域に拡大することで、本種の様に、長期間にわたり記録の途絶えた種の存在を確認出来る可能性があります。また、こうした八重山諸島の半自然草地の環境は人間活動によって維持されるものであり、管理の仕方次第で絶滅危惧種の保全地としての側面を引き出すことが期待できます。今後も、地権者の理解を得つつ、本種を含む八重山諸島の草原生植物の保全に向けて取り組んでいく予定です。

なお、本報告は、公益財団法人自然保護助成基金第 34 期(2023 年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の助成を受けて実施された八重山諸島石垣島・西表島における半自然草地のフロラ・植生基礎調査研究による成果です。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

中島 一豪 (ナカジマ カズヒデ)

中央大学理工学研究所 客員研究員

TEL: 03-3817-2937

E-mail: knakajima950[アット]g.chuo-u.ac.jp

<広報に関すること>

中央大学 研究支援室

TEL 03-3817-7423,FAX 03-3817-1677

E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp

※[アット]を「@」に変換して送信してください。