GO GLOBAL

【理工学部】2024年度 D&I科目新設&後楽園ダイバーシティラウンジ設置記念シンポジウム「理工D&I教育がひらく未来」が開催されました

2024年04月12日

中央大学2023年度教育イノベーション推進事業シンポジウム

「理工D&I教育がひらく未来:中央大学理工学部におけるダイバーシティ&インクルージョン(D&I)教育の新展開と実践的でインクルーシブな学びの場の創出」

2024年3月14日(木)、後楽園キャンパスにおいて、中央大学2023年度教育イノベーション推進事業シンポジウム 「理工D&I教育がひらく未来:中央大学理工学部におけるダイバーシティ&インクルージョン(D&I)教育の新展開と実践的でインクルーシブな学びの場の創出」が開催されました。

理工学部では、2024年度からダイバーシティ&インクルージョン(D&I)科目が始まります。また、後楽園キャンパスに、「ダイバーシティラウンジ」が開設されました。本シンポジウムはこれらを記念して開催され、中央大学ダイバーシティセンターの重点領域である「ジェンダー・セクシュアリティ領域」「障害領域」「グローバル領域」に関する基調講演、文京区・お茶の水女子大学・中央大学によるD&Iについての取り組みの実例紹介、2024年度から新設される理工学部のD&I科目の紹介が行われました。

本シンポジウムは、山西 博之(中央大学 理工学部教授、学部長補佐)の司会により進められ、ダイバーシティセンターのサポートのもと、本学学生が情報保障としての文字通訳を行いました。冒頭で、梅田 和昇(中央大学 理工学部長)、中島 康予(中央大学 法学部教授、ダイバーシティセンター所長)によるご挨拶と祝辞では、理工学部におけるD&I科目の新設により、科学技術との関係性も視野に入れながら、より広く社会の要請に応えることができる人材の養成を目指すことを述べました。

以下で、シンポジウムの一部をご紹介します。

理工学部では、2024年度からダイバーシティ&インクルージョン(D&I)科目が始まります。また、後楽園キャンパスに、「ダイバーシティラウンジ」が開設されました。本シンポジウムはこれらを記念して開催され、中央大学ダイバーシティセンターの重点領域である「ジェンダー・セクシュアリティ領域」「障害領域」「グローバル領域」に関する基調講演、文京区・お茶の水女子大学・中央大学によるD&Iについての取り組みの実例紹介、2024年度から新設される理工学部のD&I科目の紹介が行われました。

本シンポジウムは、山西 博之(中央大学 理工学部教授、学部長補佐)の司会により進められ、ダイバーシティセンターのサポートのもと、本学学生が情報保障としての文字通訳を行いました。冒頭で、梅田 和昇(中央大学 理工学部長)、中島 康予(中央大学 法学部教授、ダイバーシティセンター所長)によるご挨拶と祝辞では、理工学部におけるD&I科目の新設により、科学技術との関係性も視野に入れながら、より広く社会の要請に応えることができる人材の養成を目指すことを述べました。

以下で、シンポジウムの一部をご紹介します。

基調講演

▲クリックすると拡大します

【ジェンダー・セクシュアリティ領域】

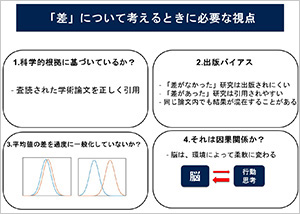

「ニューロセクシズムと脳科学」

四本 裕子 氏(東京大学大学院 総合文化研究科教授)

男性の脳と女性の脳には構造的な違いがあり、考え方や得意なことも異なるという「ニューロセクシズム」に対して、男性と女性の脳の構造には違いが必ずしも能力や行動・思考のスタイルに直結するわけではないと、四本教授は脳の構造や機能の測定という科学的研究から見えてきたことを述べました。性差には個人差があり、その違いの要因には社会的・文化的なものから受けている影響があるそうです。公平な社会をつくってゆくためには、「差」を考えるときに必要な視点をもち、人々の多様性を尊重することが大切だと述べました。「ニューロセクシズムと脳科学」

四本 裕子 氏(東京大学大学院 総合文化研究科教授)

▲クリックすると拡大します

【障害領域】

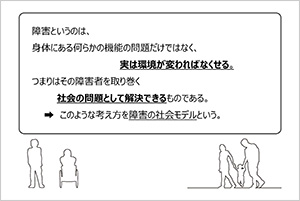

「マイノリティの視点から実現する、インクルーシブな社会」

「マイノリティの視点から実現する、インクルーシブな社会」

丹羽 菜生(中央大学 研究開発機構准教授)

「障害は個人の問題でなく、社会的な環境側にある」という考え方は、『障害の社会モデル』と呼ばれています。この考え方に基づいたユニバーサルデザインやバリアフリーなどの環境整備は、障害者の社会参加を促進させ、障害者だけでなく高齢者や一時的な障害を持つ人々を含むすべての人に利益をもたらしてくれます。また、法律の整備も障害者がより自立して平等に社会に参加するための重要なステップだと丹羽准教授は語りました。環境整備、ノーマライゼーションの変遷、ユニバーサルデザインの誕生、バリアフリー、障害者制作にかかわる法律について、各国の変遷を紹介しながら、述べました。

▲クリックすると拡大します

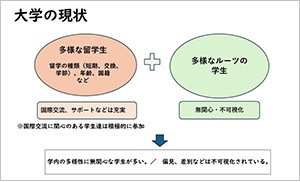

【グローバル領域】「大学における多文化共生とは」

吉田 千春(中央大学 法学部助教)

多文化共生の定義、外国人住民の増加による日本の多様化のほか、国が促進をすすめている留学生の受け入れによる大学の国際化の状況を報告しました。大学の国際化促進には、多様なルーツの学生増への対応やレイシャルハラスメント(人種や国籍などにまつわる差別や嫌がらせ)という問題もあるとのことです。大学はすべての学生にとって、対等・平等に過ごせる安心・安全な場所(Safe campus、Safe space)であること、また、楽しいだけの多文化共生からの脱却や「人権主義」に基づく多文化共生の重要性について、大学は環境の整備、理解の促進、問題への対応等を含めて考えていく必要があると述べました。

各機関の D&I 取組紹介

▲クリックすると拡大します

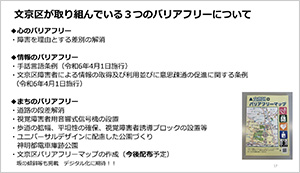

「文京区の取組」

吉村 美紀 氏

(文京区議会議員、中央大学評議員、中央大学法学部卒)

(文京区議会議員、中央大学評議員、中央大学法学部卒)

吉村議員は、男女平等実現、性自認・性的指向に対する文京区における取り組みについて、関連する法律や裁判例を交えながら紹介しました。また、区に設置している文京区男女平等センター、女性のほほえみ支援ネットワーク事業、本学理工学部も共催している男女平等啓発活動「理工チャレンジ」など、文京区が取り組んでいる3つのバリアフリー等、文京区で実施している人権啓発・ダイバーシティ推進についての具体的な活動について述べました。

▲クリックすると拡大します

「お茶の水女子大学の取組」

加藤 美砂子 氏(お茶の水女子大学 理事・副学長)

2022年に開設された「お茶の水女子大学 理系女性育成啓発研究所」の取り組みを加藤副学長が紹介しました。研究所で実施している「ワークライフマネジメントに向けた研究者支援」、「女子中高生の理系への進路選択支援」では、学内における子育て・介護中等の女性研究者が働きやすい環境整備と支援を行っていること、また、次世代を担う女子中高生の理工系進路選択の支援も実施しており、中学・高校での理数教育の充実に加え、幼少期から影響を与える保護者、学校、社会のジェンダーバイアスの排除に向けて社会的機運を醸成するなど、女子高校生の理系選択者の増加を目指し取り組んでいます。

▲クリックすると拡大します

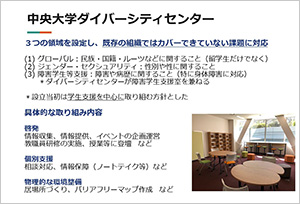

「中央大学の取組」

長島 佐恵子(中央大学法学部教授、

ダイバーシティセンター運営委員会委員長)

長島 佐恵子(中央大学法学部教授、

ダイバーシティセンター運営委員会委員長)

長島教授は、中央大学ダイバーシティセンターの設置と役割について語りました。具体的な取り組みとして、障がいのある学生への個別支援、SA学生の育成、ジェンダー・セクシュアリティや文化・ルーツに関する学生相談、環境整備等を実施しています。大学という場は常に多様であり続けてきたが、多様な構成員が公正に扱われ能力を発揮できる環境はまだ整っておらず、多様な構成員が排除されない環境の整備が必要だと言います。ダイバーシティセンターはそのインフラ整備のひとつを担う役割があり、また、センターの持つ知識や経験を活かして理工D&I教育プログラムの発展に協力していきたいと締めくくりました。

【中央大学理工学部 】2024年度からはじまる

「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」科目紹介

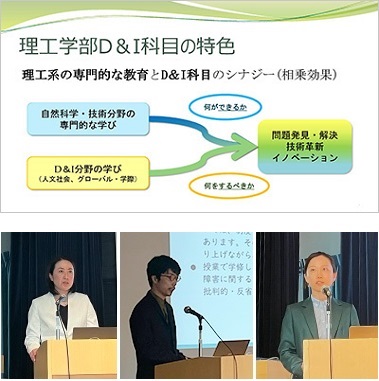

▲左から、理工学部准教授 木戸 繭子、法学部兼任講師・ダイバーシティセンターコーディネーター 番園 寛也、理工学部准教授 八木 はるな

・ジェンダー・セクシュアリティ論Ⅰ・II

・障 害 学

・多文化共生論

2024年度から、理工学部は「D&I科目」を新たに開講します。新設されるのは、「ジェンダー・セクシュアリティ論I・II」、「障害学」、「多文化共生論」の、3領域4科目です。新設される4つの科目を担当する木戸 繭子(中央大学 理工学部准教授)、番園 寛也(中央大学 法学部兼任講師、ダイバーシティセンターコーディネーター)、八木 はるな(中央大学 理工学部准教授)がそれぞれの科目を紹介しました。

これらの中央大学理工学部のD&I科目では、人文社会、グローバル・学際分野の側面からD&Iについて学びます。このD&I科目における学びと、理工系分野(自然科学・技術)についての専門的な学びを組み合わせることで、自ら取り組むべき問題を明確化し、積極的に問題解決に向かい、適切な解決策を見出しながら、誰もが尊重される社会の実現を考えられる、視野の広い理工系人材が涵養(かんよう)されます。本科目は、その土台づくりを目的とします。また理工D&I教育は、それ自体が誰もが差別や排除されることなく安心して学ぶことのできる、よりインクルーシブな学びの場であることを目指します。

・多文化共生論

2024年度から、理工学部は「D&I科目」を新たに開講します。新設されるのは、「ジェンダー・セクシュアリティ論I・II」、「障害学」、「多文化共生論」の、3領域4科目です。新設される4つの科目を担当する木戸 繭子(中央大学 理工学部准教授)、番園 寛也(中央大学 法学部兼任講師、ダイバーシティセンターコーディネーター)、八木 はるな(中央大学 理工学部准教授)がそれぞれの科目を紹介しました。

これらの中央大学理工学部のD&I科目では、人文社会、グローバル・学際分野の側面からD&Iについて学びます。このD&I科目における学びと、理工系分野(自然科学・技術)についての専門的な学びを組み合わせることで、自ら取り組むべき問題を明確化し、積極的に問題解決に向かい、適切な解決策を見出しながら、誰もが尊重される社会の実現を考えられる、視野の広い理工系人材が涵養(かんよう)されます。本科目は、その土台づくりを目的とします。また理工D&I教育は、それ自体が誰もが差別や排除されることなく安心して学ぶことのできる、よりインクルーシブな学びの場であることを目指します。

後楽園キャンパスに「ダイバーシティラウンジ」が開設されました

これまで国際交流スペース「グローバルラウンジ」およびアントレプレナーシップやグローバルイノベーションの拠点「イノベーション・ベース」として活用してきた後楽園キャンパス6号館7階6707号室は、後楽園キャンパスにおけるダイバーシティ&インクルージョン(D&I)のための場所「後楽園ダイバーシティラウンジ」(Korakuen Diversity Lounge;KDL)にリニューアルされました。

これまでのグローバルラウンジおよびグローバルイノベーション拠点の機能に加えて、D&I教育・支援のためにも活用されます。そのために、机・椅子等の什器はアクティブラーニングやグループワークに利用できる可動式のものを設置しています。また、D&I教育・支援のための書籍(マンガ含む)や視聴覚資料(映画DVD等)の閲覧(6707号室内のみ)も可能になります。

これまでのグローバルラウンジおよびグローバルイノベーション拠点の機能に加えて、D&I教育・支援のためにも活用されます。そのために、机・椅子等の什器はアクティブラーニングやグループワークに利用できる可動式のものを設置しています。また、D&I教育・支援のための書籍(マンガ含む)や視聴覚資料(映画DVD等)の閲覧(6707号室内のみ)も可能になります。