ダイバーシティセンター

「Chuo Diversity Weeks 2025」を開催しました

2025年08月04日

「Chuo Diversity Weeks」は、ダイバーシティ推進をテーマに現代社会の諸問題について理解を深める機会として、年1回開催しています。今年度は、2025年5月27日から7月11日の間に、講演会、学外イベントへのブース出展、図書展示などを企画し開催しました。

今回のテーマは「スポーツとダイバーシティ」。多様な背景を持つ人々がスポーツに参加する意義、そしてスポーツを事例に、多様性が尊重される社会を実現するために社会全体での継続的な努力が不可欠なことについて考える企画を実施しました。

講演会には約225名(うちオンライン参加約30名)、学外イベント(東京プライド2025)には約500名の方々にご参加いただきました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

なお、イベントにはダイバーシティセンターの活動に携わるSA(スチューデント・アシスタント)の学生が運営に参加し、ダイバーシティセンターのコーディネーターや事務職員とともに、講演会では文字通訳・誘導・受付等、学外イベントではブースの設営・ワークショップの来場者対応等を担当しました。

6月7日(土)、8(日) 東京プライド2025

東京都渋谷区で開催された「東京プライド2025」(詳細はこちら)に、中央大学ダイバーシティセンターとしてブース出展しました。

「東京プライド2025」はアジア最大級のプライドイベントであり、LGBTQをはじめとする「性と生の多様性」を祝福する祭典として広く知られています。会場となった代々木公園イベント広場には、2日間合わせてのべ約27万人もの方が来場されたそうです。

今年で3回目の出展となる中央大学ダイバーシティセンターのブースには、およそ500人が立ち寄りました。

中央大学ダイバーシティセンターのブース内の様子

ブースでは次のような企画を実施しました。

①中大クイズ

ダイバーシティセンターの取り組みに関心をもってもらうため、定番になりつつある中大クイズを出題しました。

②資料展示

・中央大学ダイバーシティセンター活動報告書

・学生のためのジェンダー・セクシュアリティに関するハンドブック

・教職員のためのジェンダー・セクシュアリティに関するガイドブック

・中央大学ダイバーシティ推進に関するアンケート2023調査報告書

・高校生用リーフレット

・中央大学におけるLGBTQの取り組み一覧(時系列)

③傘づくり

画用紙で作ったオリジナルのミニ傘をブースで制作するワークショップを実施しました。色はレインボーフラッグ、トランスジェンダーフラッグ、ノンバイナリーフラッグの三種類で、傘の部品はダイバーシティセンターの職員と学生が1か月以上かけて準備しました。

ブースでは、工作に慣れていない方も楽しんでもらえるよう、SAの学生が来場者の方々の傘づくりをフォローし、その結果2日間で合計300人以上の方に傘づくりにご参加いただくことができました。「いい思い出になった」「職場に飾ります」とお声がけいただくなど、大好評の企画になったと思います。

オリジナルのミニ傘

④プレゼント企画

ダイバーシティセンターのSNS(X、インスタグラム)をフォローしていただいた方に、ダイバーシティセンターのオリジナル・クリアファイル(下記参照)、生理用ナプキン(本学のトイレで無料配布しているナプキンとは異なります)、不織布バッグなどを配布しました。

6月19日(木) スポーツと政治は無関係か?―「距離をとるべき」という神話を問う―

学内向けの講演会として、「スポーツと政治は無関係か?―「距離をとるべき」という神話を問う―」を開催しました。

本講演会は文学部・向山昌利准教授が開講している「スポーツ社会学」を公開授業にする形で開催し、ウクライナとロシアの紛争を背景とした2024年パリオリンピックにおける議論を題材として、両国の選手が国際大会に出場する是非について考えました。

講演会では、講師からまず事例とその背景について説明があり、問題の概要とそれぞれの立場から論点整理がおこなわれました。そして、ウクライナ代表の選手やロシア代表の選手に加えて、オリンピック委員会会長の視点で考えてみることが提示され、どの立場を取っても懸念点が出てくる状況の中で、それでも判断をしなければならない現実があることが示されました。その上で、「あなたがオリンピック委員会の会長だったら、どう判断しますか」という問いとともに参加者同士で話し合う時間が設けられ、活発な議論が会場のあちこちで見受けられました。その話し合いをもとに質問・コメント用フォームに参加者の意見を募ったところ、実に多様な意見が寄せられ、この問いが論争を呼ぶ非常に難しいテーマであることがわかりました。

本講演会では、簡単に答えが出ない問題を取り上げ、だからこそ知ること・考えることの重要性を伝えることを目的の一つとして企画していました。実際に、参加者からは「多くの論点があることがわかり、より学んでみたいと感じました。」「答えが出ないからこそ重要なテーマだと思いました。」といった感想をお聞きし、その目的は今回の講演会で達成することができたのではないかと考えています。このような学びの機会を提供してくれた講師の向山先生に深く感謝いたします。また、当日は受付・誘導・文字通訳の修正などイベント運営に多くの学生スタッフが携わっており、学生のみなさんの力も本企画の大きな支えとなりました。

本講演会を通して、スポーツと社会、社会とダイバーシティを考える機会を提供できていれば幸いに思います。

講師の文学部・向山昌利准教授

会場全体の様子

7月5日(土) デフアスリートでトランスジェンダーな私のよもやま話

会場とオンラインのハイブリッドで誰でも参加できる講演会として、「デフアスリートでトランスジェンダーな私のよもやま話。」を開催しました。

本講演会は、2025年11月に東京で開催されるデフリンピック陸上棒高跳に出場予定の佐藤 湊選手に講師としてお越しいただきました。

佐藤選手は日本手話を第一言語とするろう者で、本講演も手話で行われました。

冒頭は、佐藤選手の手話とスライドのみで、手話は視覚言語であること、表情や体の動きの違いで意味が変わること、そして講演中も参加者の様子は見えているので講演を聞きながら反応してほしいというお願いが伝えられました。会場参加者からはすぐさま大きなリアクションが返され、開始数分で一気に佐藤選手の世界に引き込まれました。

その後は手話通訳者お二人の読み取り通訳付きで、手話や棒高跳との出会いや学校生活についてご自身のライフストーリーをお話いただきました。動画を用いて競技中の佐藤選手の視点を疑似体験したり、棒高跳で使う棒を巡る悲喜交々が明かされたり、棒高跳の魅力が共有されました。

続いて、多様な性のあり方があること、LGBTQに向けられる差別や偏見、スポーツを行うときに直面する困難のほか、男女で分けることが前提とされているスポーツにおける性別の取り扱われ方や競技環境などの課題について、アスリートとしての実体験も交えて問題提起がありました。こうした課題に対して、身近な人が具体的にできることの紹介があり、参加者は真剣なまなざしを向けていました。

後半は、20倍楽しめるデフリンピックと題して、デフスポーツの特徴や、「東京2025デフリンピック」の競技に関するクイズなど、会場参加者も巻き込んで講演が展開され、参加者はいつの間にかリアクションの動きも大きくなって大盛り上がりの、笑顔と一体感にあふれた時間になりました。一方で、競技環境が十分ではないことや音声情報の手に入れにくさなど、デフアスリートが置かれている厳しい現実についても言及があり、継続的に関心を向け続けることが、アスリートやデフスポーツの発展、スポーツにおける不平等をなくしていくことに不可欠だとわかりました。

本講演会は、2025 年 11 月に開催される東京デフリンピックを前に、デフスポーツの迫力やアスリートを身近に感じ、さまざまな背景のある人がスポーツを楽しむために、どんな工夫や配慮が必要か、一人ひとりが自分事として改めて考える機会をつくることを目的の一つとして企画しました。実際に、参加者からは「自分がろう者でもアスリートでも、LGBTQでもないからこそ気づかないことを沢山教えていただけました。」「楽しみながらデフリンピックについて学ぶことができたので良かった。今年のデフリンピックに行ってみたい。」といった感想が寄せられました。講演は終わりましたが、東京デフリンピックはこれからなので、競技をされている佐藤選手を見たり、棒高跳以外のほかの種目の選手を調べてみたり、参加者の方々には次の行動が見えているのではないかと思います。さまざまなテーマを含みながら、親しみやすいお人柄で楽しく講演をしてくださった佐藤選手に深く感謝いたします。そして、佐藤選手のことばの熱量を音声というかたちで届けてくださった手話通訳士のお二人にも御礼申し上げます。なお、当日のイベント運営にあたり、受付・誘導・文字通訳などには多くの学生スタッフが関わりました。参加者からは、学生スタッフの活躍に注目いただいた声も寄せられ、学生のみなさんとともに本企画を作れたことについても嬉しく思っています。

本講演会を通して、スポーツと社会、社会とダイバーシティを考える、参加者の皆さまのこれからに繋がる機会を提供できていれば幸いです。

講師の佐藤 湊選手 提供:(株)つなひろワールド

講師・手話通訳と学生スタッフとの集合写真

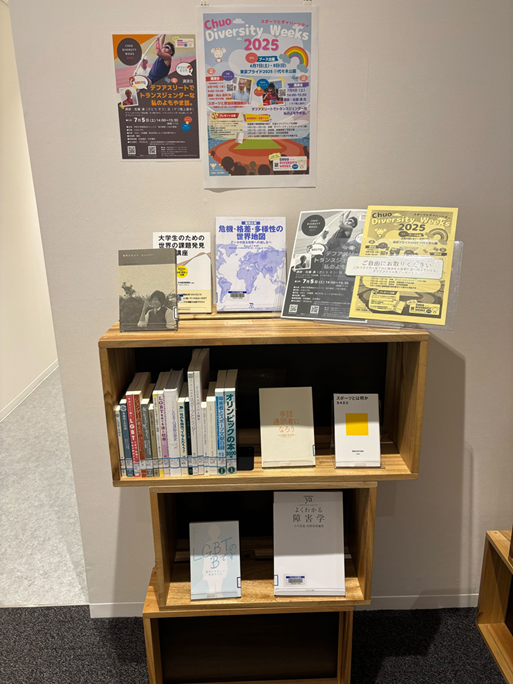

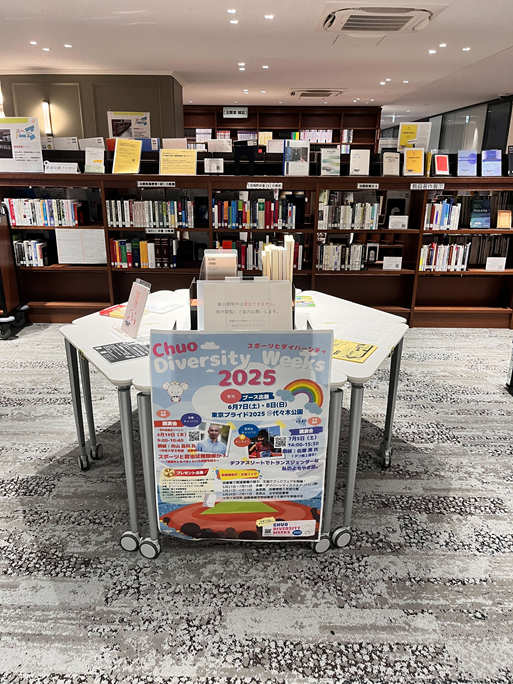

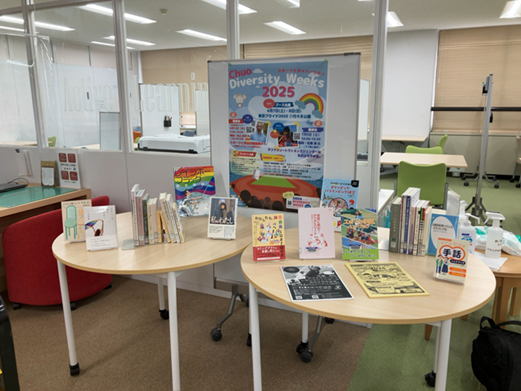

図書展示、生協フェア

多摩キャンパスのダイバーシティスクエア、後楽園キャンパスの図書館理工学部分室、市ヶ谷田町キャンパスの国際情報学部図書室、茗荷谷キャンパスの法学部図書館でイベントのポスターを掲示するとともに、関連書籍を展示しました。また、各キャンパスの生協で関連書籍の販売コーナーも設置しました。

多摩キャンパス ダイバーシティスクエアでの展示

市ヶ谷田町キャンパス 国際情報学部図書室での展示

茗荷谷キャンパス 法学部図書館での展示

後楽園キャンパス 図書館理工学部分室での展示

生協 関連書籍販売コーナー

また、今年度は図書展示を見に来てくれた方に、ダイバーシティセンターのオリジナル・クリアファイルをプレゼントする企画も実施しました。

ダイバーシティセンター オリジナル・クリアファイル

Chuo Diversity Weeks 2025にご参加くださった皆様、また、参加はできなくても関心をもってくださった皆様、誠にありがとうございました。

ダイバーシティセンターでは、今後も啓発のためのイベント等を開催していきます。ぜひご期待ください!