GO GLOBAL

世田谷区主催「せたがや会議~みんなで考える多文化共生のまち~」(2023年度版)に法学部の学生がグループ・ファシリテーターとして参加しました

2024年01月19日

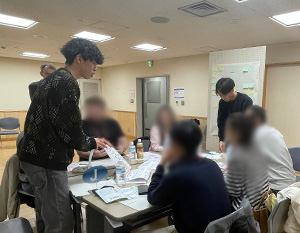

法学部生によるまとめ意見の発表の様子

今回のせたがや会議では、外国人住民の声・視点を取り入れた世田谷区の多文化共生に関するリーフレットの案を作ることを目的に活動を行いました。参加者はアイスブレイクの後に10グループに分かれ、さまざまな自治体が発行するパンフレットを参考にしながら多文化共生について再定義し、リーフレットの内容やレイアウトについて意見を出し合いました。最後に、3グループに分かれて各グループで出た意見やアイデアについて共有をしました。

「多文化共生」について、区民の皆さんと一緒に考える会議に参加して感じたこと

私はファシリテーターの経験が一度も無いばかりか、多文化共生イベントに参加した経験がありませんでした。そのため最初は、ファシリテーターの役割を全うできるか不安を抱えていました。特に、意見が出ないときに自分が対応できるか案じていましたが、それは杞憂に終わりました。「せたがや会議~みんなで考える多文化共生のまち~」の参加者の方々は大変積極的で熱意があり、私が進行しなくても会議が活発化しました。むしろ、話し合いが過熱してしまった際に、適度に場を収めたり、時間を意識しながら会議を進行させていくことが難しいと理解しました。

私が担当したグループにいた中国人の方は、「生活に根ざした情報が欲しい」と言っていて、当事者目線でのニーズ把握ができたのは非常に良い機会であったと考えています。今回の会議は、多文化共生のリーフレットを考えるものでしたが、そうした行政のリーフレットは「ルール」を書きがちだと感じました。しかし、生活情報を載せることもまた重要なことであると学びました。

スギアルト ソヨカゼさん(政治学科1年)

このせたがや会議に参加して感じたことが2つあります。ひとつ目は、実際に外国人住民の話を聞くことにより自分の視野が広がったということです。パンフレットを作るにあたって、言語は非常に大切であるが、日本語が読める私にとってそれが大きな問題ではないために、どのような工夫を凝らすべきなのか多角的に考えることはできませんでした。しかし、実際にそのことで困っている人の話から何が問題なのかを知ることができました。そして2つ目は、パンフレットの作成とは少し離れてしまいますが、日本に住む外国人の方が何を必要としているかを知ることができたのはとても有意義でした。特に、銀行などのATMは、英語や中国語など世界でよく使われている言語に対応しているため十分だと考えていましたが、「母国語ではないために単語の細微な意味まで分からない。特に金銭面は不安である」と聞きました。改善が必要なことを知ることができて興味深かったです。

今回、外国人の方と暮らしやすさについての意見交換会を行うことで見えてきた問題点がありました。それは、必要な情報が適切な方法で区民に発信されていないことです。例えば、国際交流や外国人コミュニティの形成を促すようなイベントがあっても、必要としている区民に届いていないことです。また、生活する上で必要な情報である、ゴミの出し方や区での手続き方法などが彼が入手しやすい方法で提供されていないこともあります。これらの問題を一挙に解決することは難しくとも、SNSやQRコードの活用により必要な情報を過不足なく伝えられるのではないかと思いました。

当事者の意見を聞くことで自分では気づかなかった問題を認識できる、良い機会になりました。

せたがや会議に初めて参加して、さまざまな世代の外国人の方々と交流し、多文化共生の定義について話し合うことができてよかったです。話し合っていく中で、何人かの外国人の方々から「日本人と外国人をそれぞれ別々の人として考えるのではなく、世界人といった一つのまとまりで考えてほしい」といった意見が意見が出され、その意見が私の中では、最も印象に残りました。私も今までは外国から日本に来た方を見ると、まず外国人として意識をして、その後何か手伝えることはないかといった考えを持っていました。しかし、これからはそうではなく、外国の方を同じ世界人として考え、日本で暮らす際のさまざまな障壁について、考えていきたいと思いました。

今回の経験から、「多文化共生」についての新しい視点を得ました。特に、一個人を何かのラベルやカテゴリーでみるのではなく、同じ人間としてみるべきであるという意見や、国境や違いを超えて「地球民」や「世界市民」として個人をみるべきという声が印象に残りました。

「多文化共生」という言葉を聞くと、さまざまな”異なる”文化がどのように社会で共に生きていくかを考える傾向があると思います。しかし、本当の意味は、個人間の「共通点」にフォーカスし、人間であり、同じ地球や世界に住む者として、どのように一緒に暮らしていくかを考えるための概念なのかもしれません。このことに気づかせてくれたのが、今回の経験でした。

遠藤 晶さん(法律学科4年)

世田谷区がもっと住みやすい場所になるように、区民の方々が主体的に活動をされていることが素晴らしいと思いました。世田谷区の魅力をお聞きし、皆さんの世田谷区愛を感じました。

「多文化共生」という言葉の定義を考えている際に、私のグループでは「自分の文化と違う文化があることは当たり前」であり、「相手の文化を受け入れる」という意見が出ました。その意見を聞き、「自分の文化も大切にする」ことが多文化共生には欠かせないと感じ、それをグループ内で共有すると、皆さんが共感してくださりました。話し合い、互いの意見を聞くことで新しい意見が生まれたり、物事の捉え方や視点が変わったりすることを学びました。

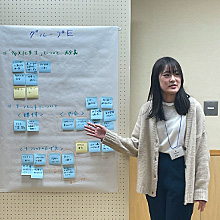

▲左上:会の冒頭で行われたアイスブレイクの様子

多数の意見が集まりました

まとめを法学部生が発表