GO GLOBAL

世田谷区主催「せたがや会議~みんなで考える多文化共生のまち~」に法学部の学生がグループ・ファシリテーターとして参加しました

2023年03月10日

2023年2月12日(日)、世田谷区内にある日本大学文理学部百周年記念館において、世田谷区主催の外国人住民との意見交換会「せたがや会議~みんなで考える多文化共生のまち~」が開催され、法学部の学生がグループのファシリテーターとして参加しました。

「外国人向けの情報発信について」をテーマとする意見交換会には、さまざまな国籍の世田谷区民の皆さんが参加しました。本学からは多文化共生に関心のある法学部の学生6名(1年生2名、2年生1名、3年生1名、4年生2名)が参加し、多様な国籍の区民がグループセッションを行う際の意見交換の活性化と可視化のためのファシリテーションを担当しました。

学生ファシリテーターは、本学のほか、5大学(東洋大学、明治大学、東京大学、早稲田大学、東海大学)の学生・大学院生も担当しました。異なる大学の学生同士でペアを組んでファシリテーションを行うなど、学生同士の交流の機会にもなりました。

全体のファシリテーションは、世田谷区で多文化共生の活動を行っている「イクリスせたがや」の共同代表であるゴロウィナ・クセーニャ先生(東洋大学社会学部国際社会学科准教授)と中央大学法学部助教 吉田千春(研究分野:日本語教育、異文化間教育等)が行いました。

また、会議の中盤には世田谷区の保坂展人区長からご挨拶をいただき、 「世田谷区では、国籍を問わず誰もが暮らしやすい街を目指しており、多文化共生の実現のためには区民による意見交換の場が重要である」とお話いただきました。

以下で、参加した本学学生のコメントを紹介します。

多文化共生について考える会議に参加して

●世田谷区には住んでいませんが、ファシリテーターを務めたことで日本人と外国人が考える世田谷区の魅力が見えてきました。また同時に、区民が求めている情報発信のあり方がそれぞれ異なっていることにも気づかされました。ファシリテーションを初めて経験しましたが、意見をまとめることだけでなく、参加者の発言量に偏りのないように配慮することにとても苦戦しました。しかし、同じような分野を勉強している他大学から参加した学生がたくさんいたのでとても刺激を受けましたし、1年間勉強してきた内容を最後にこういった形でまとめられたことは、すごく良い経験になりました。

●私は世田谷区に長く住んでいますが、日頃このようなイベントは見かけません。今回のように多様なバックグラウンドを持つ方々同士が交流できる機会がもっとあればいいなと思いました。また、外国人の方が日本に住む理由はさまざまであり、滞在期間も人によって異なるため、欲しい情報が画一的ではないと知りました。このように多様化するニーズに対して、届けられるものは何か考えるいい機会となりました。

●世田谷区における多文化共生を推進するため、特に「情報発信」に視点をおいた話し合いを行いました。具体的には「いかに多文化共生をするのか」ではなくて、一歩進んだ「その多文化共生をいかに知らせるか」ということについてでした。

●世田谷区における多文化共生を推進するため、特に「情報発信」に視点をおいた話し合いを行いました。具体的には「いかに多文化共生をするのか」ではなくて、一歩進んだ「その多文化共生をいかに知らせるか」ということについてでした。

私がこの会に参加して個人的に思ったことは2つあります。1つ目は参加者の方々の熱意です。老若男女、さまざまな国籍の方々が、時には外国語を交えながら本気で「世田谷区にもっと多様な人が来てほしい」と語っていて、皆さんの熱意によって、とても充実した話し合いができました。2つ目はさまざまな課題の発見です。多文化共生については、世田谷区だけのことではなく、全国的にさまざまなな課題があると思います。しかし重要なことは、その課題を発見し共有することだと思います。1人では見つけられない課題も、同じような熱意のある人々で話し合えば、さまざまな側面から発見することができて解決につながると感じました。以上のことを感じながら、世田谷区の「情報発信」につながる話し合いができたと感じています。

会場の様子

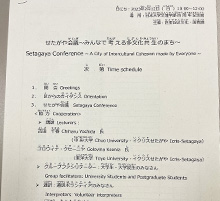

英語併記の式次第には、日漢字にフリガナがふられるなど、多国籍からの参加者にも読めるように配慮されています