2015年3月12日(木)、TKPガーデンシティ竹橋にてグローバルシンポジウムが開催されました。

主催した中央大学のほか、千葉大学、北海道大学、武蔵野美術大学の4大学が集い、各大学における留学プログラム「SEND」の取り組みを、担当教員とプログラムに参加した学生がスピーチしました。開催にあたり、公益財団法人フォーリン・プレスセンター理事長の赤阪清隆氏による基調講演も行われ、シンポジウムの様子はUstreamでライブ配信されました。

主催した中央大学のほか、千葉大学、北海道大学、武蔵野美術大学の4大学が集い、各大学における留学プログラム「SEND」の取り組みを、担当教員とプログラムに参加した学生がスピーチしました。開催にあたり、公益財団法人フォーリン・プレスセンター理事長の赤阪清隆氏による基調講演も行われ、シンポジウムの様子はUstreamでライブ配信されました。

| **プログラム** |

| <主催者挨拶> 酒井正三郎(中央大学総長・学長) |

| <来賓ご挨拶> 松本英登(文部科学省高等教育局高等教育企画課国際企画室長) |

| <基調講演> 「世界で活躍するチャンスだ」 |

| <講演> 千葉大学 「日本とASEANのつなぐツインクルプログラム」 武蔵野美術大学 「日仏・日瑞/国際交流プロジェクトを通じて」 北海道大学 「新渡戸カレッジ発・ASEANでの挑戦」 中央大学 「イギリスとアジア・太平洋でダブル留学」 |

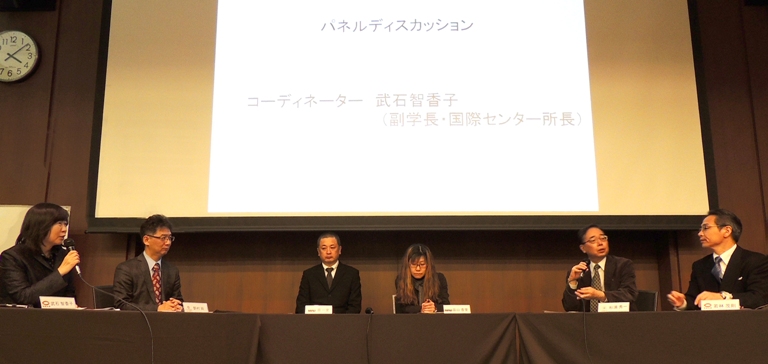

| <パネルディスカッション> コーディネーター 武石智香子(中央大学商学部教授/中央大学副学長/国際センター所長) |

| <閉会の挨拶> 大村雅彦(中央大学常任理事) |

テーマ

日本を見つめ直し、世界に伝えるグローバル人材

「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」による

海外派遣プログラムの成果

「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」による

海外派遣プログラムの成果

留学プログラムであるSEND*の特徴は、日本の学生が、留学先で日本語の指導や日本文化の紹介活動を行うところにあります。普段使っている日本語を他国の人に教えること、世界的に評価されることの多い日本の芸術や科学技術を、イメージではなく正しい姿で他国の人に伝えることは、留学する学生がそれを真に理解していて初めてできることです。同時に、それはグローバル人材に求められる重要な資質の一つでもあります。このシンポジウムでは、様々な分野でSENDを準備、実践する4つの大学の取組みをご紹介しました。

*SEND(Student Exchange - Nippon Discovery)

日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組み。

*SEND(Student Exchange - Nippon Discovery)

日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組み。

基調講演「世界で活躍するチャンスだ」

公益財団法人フォーリン・プレスセンター理事長 赤阪清隆(元国連事務次長)

世界で活躍する人材が求められるスキルについて解説しました。日本のTOEFL平均スコアは世界163ヵ国中135位(2010年)と低く、日本人の留学者数も伸び悩んでいます。British Council Japanのデータをもとに、日本の若者にとって留学の障害は、「治安」「費用」「語学スキルの低さ」であると意見を述べました。

世界で活躍する人材が求められるスキルについて解説しました。日本のTOEFL平均スコアは世界163ヵ国中135位(2010年)と低く、日本人の留学者数も伸び悩んでいます。British Council Japanのデータをもとに、日本の若者にとって留学の障害は、「治安」「費用」「語学スキルの低さ」であると意見を述べました。

4大学による講演

千葉大学

SCIENCE 先端科学技術を伝える“使節”として

「日本とASEANのつなぐツインクルプログラム」

千葉大学教育学部教授 野村純(ツインクル開発者)

発表する学生と留学先:吉田恭子(教育学研究科1年)バンドン工科大学/阿部諒平(教育学部3年)インドネシア大学

千葉大学で実施されているSENDは、「ツイン型学生派遣プログラム(ツインクル)」です。同プログラムでは、教育学研究科と他研究家の学生がユニットを組んでASEAN諸国に赴きます。野村教授は派遣された学生たちが先生として、現地の小中高校で科学実験・授業を行う様子を紹介しました。

発表する学生と留学先:吉田恭子(教育学研究科1年)バンドン工科大学/阿部諒平(教育学部3年)インドネシア大学

千葉大学で実施されているSENDは、「ツイン型学生派遣プログラム(ツインクル)」です。同プログラムでは、教育学研究科と他研究家の学生がユニットを組んでASEAN諸国に赴きます。野村教授は派遣された学生たちが先生として、現地の小中高校で科学実験・授業を行う様子を紹介しました。

→タイやインドネシアの実習では、

臨機応変な対応が求められたという吉田さん、阿部さん。

武蔵野美術大学

ART 造形芸術による交流

「日仏・日瑞/国際交流プロジェクトを通じて」

武蔵野美術大学造形学部教授 原一史(彫刻家)

発表する学生と留学先:平本瑞季(映像学科4年)スウェーデン国立芸術大学

発表の主題となったのは、フランスの協定校と行った「協定校プロジェクト」についてです。このプロジェクトは、相手国と日本の両方で交流を行います。発表では、学生たちがフランスで体験した茶道セレモニーや、液体窒素を用いたワークショップなどを、写真を使って説明しました。

発表の主題となったのは、フランスの協定校と行った「協定校プロジェクト」についてです。このプロジェクトは、相手国と日本の両方で交流を行います。発表では、学生たちがフランスで体験した茶道セレモニーや、液体窒素を用いたワークショップなどを、写真を使って説明しました。

←日本やパリの街中で行った“スシになる”パフォーマンスの映像を紹介した平本さん。

発表する学生と留学先:平本瑞季(映像学科4年)スウェーデン国立芸術大学

発表の主題となったのは、フランスの協定校と行った「協定校プロジェクト」についてです。このプロジェクトは、相手国と日本の両方で交流を行います。発表では、学生たちがフランスで体験した茶道セレモニーや、液体窒素を用いたワークショップなどを、写真を使って説明しました。

発表の主題となったのは、フランスの協定校と行った「協定校プロジェクト」についてです。このプロジェクトは、相手国と日本の両方で交流を行います。発表では、学生たちがフランスで体験した茶道セレモニーや、液体窒素を用いたワークショップなどを、写真を使って説明しました。←日本やパリの街中で行った“スシになる”パフォーマンスの映像を紹介した平本さん。

北海道大学

FRONTIER グローバルな“開拓者”と為る

「新渡戸カレッジ発・ASEANでの挑戦」

北海道大学メディア・コミュニケーション研究院教授 杉浦秀一(国際本部副本部長)

発表する学生と留学先:阿部碧(農学部2年)シンガポール国立大学、ベトナム国家大学/山上十和(水産学部2年)シンガポール国立大学、ベトナム国家大学

北海道大学12学部すべての学生を対象にした、定員200名のカリキュラム「新渡戸カレッジ」の取り組みや目的を説明しました。このカリキュラムは原則1セメスター(約半年)以上の海外留学が必要であり、チームワーク力、リーダーシップ力を育成するフィールド型演習なども行われます。

←シンガポール、ベトナムの日系企業や

研究所を訪問した阿部さん、山上さん。

発表する学生と留学先:阿部碧(農学部2年)シンガポール国立大学、ベトナム国家大学/山上十和(水産学部2年)シンガポール国立大学、ベトナム国家大学

北海道大学12学部すべての学生を対象にした、定員200名のカリキュラム「新渡戸カレッジ」の取り組みや目的を説明しました。このカリキュラムは原則1セメスター(約半年)以上の海外留学が必要であり、チームワーク力、リーダーシップ力を育成するフィールド型演習なども行われます。

←シンガポール、ベトナムの日系企業や

研究所を訪問した阿部さん、山上さん。

中央大学

MULTIPLE 4つのステージで日本語教育を学修・実践

「イギリスとアジア・太平洋でダブル留学」

中央大学文学部教授 若林茂則(国際センター専門員、SENDプログラム運営委員会委員長)

発表する学生と留学先:山元隆佑(文学部4年)英国国際教育研究所、同済大学、ハワイ大学マノア校

「大学が行うべき教育とは何か」という視点から、「日本語教育」を扱うプログラムの意味や4段階構成の意図、特に英国国際教育研究所(IIEL)と海外協定校の2ヵ所への留学がもたらす教育効果などを説明しました。また「日本語母語話者のもつ不思議な力」について参加者と一緒に考えました。

→上海「同済大学」の留学で中国の現実に触れると共に、日本社会や自身について考えたという山元さん。

発表する学生と留学先:山元隆佑(文学部4年)英国国際教育研究所、同済大学、ハワイ大学マノア校

「大学が行うべき教育とは何か」という視点から、「日本語教育」を扱うプログラムの意味や4段階構成の意図、特に英国国際教育研究所(IIEL)と海外協定校の2ヵ所への留学がもたらす教育効果などを説明しました。また「日本語母語話者のもつ不思議な力」について参加者と一緒に考えました。

→上海「同済大学」の留学で中国の現実に触れると共に、日本社会や自身について考えたという山元さん。

パネルディスカッション

武石教授がコーディネーターを務めたパネルディスカッションでは、野村教授、原教授と武蔵野美術大学国際センター事務室・畠山香里室長、杉浦教授、若林教授が登壇しました。会場などから、

・留学に備えて、中学校、高校でやっておくべきこと

・留学に積極的ではない学生に、「海外に行きたい」と思ってもらうには?

・海外にあるネットワークと、いかにして繋がるか

・インターンシップの在り方

・留学プログラムに関して、大学全体の協力を得るために努めたこと

などについて質問があり、登壇者たちが意見を交わしました。

その他の写真はこちらをご覧ください。

・留学に備えて、中学校、高校でやっておくべきこと

・留学に積極的ではない学生に、「海外に行きたい」と思ってもらうには?

・海外にあるネットワークと、いかにして繋がるか

・インターンシップの在り方

・留学プログラムに関して、大学全体の協力を得るために努めたこと

などについて質問があり、登壇者たちが意見を交わしました。

その他の写真はこちらをご覧ください。