GO GLOBAL

FLP国際協力プログラム・崎坂ゼミB災害班がJICA「グローバル教育コンクール」に入選!

2015年01月26日

2015年1月中旬、昨年8~10月に募集していたJICA 「グローバル教育コンクール2014」の最終審査結果が発表され、「写真部門」に中央大学FLP崎坂ゼミナールB災害班の入選が決定しました。 2015年2月8日(日)には大阪のワン・ワールド・フェスティバルにて、表彰式が行われます。崎坂ゼミB災害班も表彰式に出席予定です。

| グローバル教育コンクール

グローバル教育を実践する際に活用できる作品のコンクールを行っています。「写真」部門では、世界が抱える様々な問題(教育、保健医療、環境、水資源、防災、農村開発、平和構築等)について学ぶことができる写真や、日本の国際協力の現場や開発途上国の現状を知るきっかけとなる写真に、メッセージを加えた作品を募集しています。

(グローバル教育コンクールHPより一部抜粋)

|

作品一例

「アジアの最貧国、バングラデシュ。

この国は定期的にやってくる自然災害に悩まされています。」

(2014年8月20日バングラデシュ、ダッカ/市川加奈さん)

2015.03.02更新! JICA「グローバル教育コンクール2014」実施報告

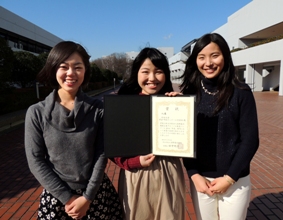

左より大塚教諭、同行した崎坂ゼミB砒素汚染研究班の鈴木綾希子さん、中村さん、市川さん、角田さん、審査員を務めた本学文学部の森茂岳雄教授

2015年2月8日(日)、大阪のワン・ワールド・フェスティバルでJICA 「グローバル教育コンクール2014」の表彰式が行われ、「写真部門」に入選した中央大学FLP崎坂ゼミナールB災害班の市川加奈さん、中村実央さん、角田千紗さんが出席しました。なお、同コンクールの「グローバル教育取り組み」部門では、中央大学杉並高等学校、大塚 圭教諭のブータン、カンボジア、タイなどを題材にした作品「国際理解教育における3つの種 ~大きな花を咲かせるために~」が独立行政法人国際協力機構地球ひろば所長賞を受賞しています。

当日は賞状授与、審査員からの論評のほか、理事長賞と所長賞を受賞した作品に関してポスターセッションも行われました。

当日は賞状授与、審査員からの論評のほか、理事長賞と所長賞を受賞した作品に関してポスターセッションも行われました。

~2014年度中央大学FLP崎坂ゼミナール~

世界の最貧国・バングラデシュに焦点を当て、災害、教育、砒素汚染の3テーマを班に分かれて研究・調査をしました。フィールドワークに際しては、事前に自分たちで情報を収集し、英語でアポイントをとって現地調査を実現させました。災害班はバングラデシュ・ダッカ周辺にある障害者支援施設を中心に巡り、障害者の方たちを対象に自然災害に対する認識をアンケート調査し、インタビューを行いました。このほか、施設スタッフの方々に研究の背景や、東日本大震災など日本が経験した自然災害、災害における障害者と健常者の生存データについてプレゼンテーションをしました。

研究・調査の結果、現地の人々は災害を災害ととらえていないという、防災に取り組む以前の課題が見つかりました。そこが明確になったことで、災害班は「防災に関する教育を進めていくことで自然災害に対する備えができるのではないか」という答えを導きだしました。

災害班

障害者の自然災害に対する認識を研究

教育班

母親の識字の有無と子供の健康状態の関係性を研究

砒素汚染研究班

砒素汚染地域に対する地方行政の役割を研究

リハビリ機器はあるが、防災意識のなさが浮き彫りに

リハビリ機器はあるが、防災意識のなさが浮き彫りに

市川加奈さん(文学部3年)

障害者支援施設を訪問してまず驚いたことは、設備が想像以上に整っていたことです。車イスに義足、リハビリ機器も揃っており、先進国とさほど変わらない面もあると感じました。施設でのリハビリによって回復し、元の生活に戻っている方もいます。ただ、防災に対する意識は高いと言えず、洪水など災害が定期的に起こるせいか、「しかたがない」といった気持もあるように思いました。そのため写真作品には、「障害者の方へのサポートは大切だけど、最終的には障害者の方が自分でできる防災を探して、共助、公助とともに自助も強化してくれたら……」という思いが込もっています。入賞できたことについては、障害者の防災に対する注目が高まっていると感じました。今回、研究のためにバングラデシュを訪れ、この国が大好きになりました。現地の人々はとても人懐っこくて、言葉が通じなくても喋りかけてくれるんです。今後もこの国に焦点を当てて、何かしていきたいなと思っています。

障害者の被害は健常者の2倍。対応が迫られる障害者の防災

障害者の被害は健常者の2倍。対応が迫られる障害者の防災

中村実央さん(文学部3年)

もともと災害支援に興味を持っていて、東日本大震災のボランティアにも参加していました。東日本大震災では障害者の被害者数が健常者の2倍に上るというデータがあり、「障害者の防災を考えなくてはいけない」と感じていました。自然災害が多く最貧国のバングラデシュに焦点を当てて調査をすると、イスラム教徒が多い同国では「自然災害はアッラーが起こすものだから私たちは何もすることができない」という回答が多く返ってきました。でも、私は防災をして助かる命は助かってほしいと考えます。今後、バングラデシュの中で防災がどのように普及していくか興味があります。

自然災害は先進国・途上国に関わらずどこにでも誰にでも起こりうることです。なので、みんなが関心と当事者意識を持ってくれたらと思います。

他人事としない! 備えが必要なのは、日本も同じです

他人事としない! 備えが必要なのは、日本も同じです

角田千紗さん(法学部3年)

東日本大震災での経験から防災に関心を持ちはじめ、「自分にできることは少ないけど、外から眺めているだけではダメだ!」と思い被災地支援ボランティアに参加するようになりました。今回の研究については、この現状を周囲に発信することで障害者の防災に興味を持つ人が増えたり、研究をする人が現れたりする、そういったキッカケに繋がればいいなと思っています。バングラデシュには災害復興を支援している団体もありますが、一時的なフォローが中心であり、援助が国全体に広がるにはもう少し時間がかかると思いました。

日本でも防災が呼び掛けられていますが、積極的に災害に備えている人はまだまだ少ないです。バングラデシュの方々には自助努力が必要ですが、日本でももちろん同じことが言えます。自分たちも防災に関心を持って、自分で準備をしないといけないと感じました。