海外で日本語教師のアシスタントを体験!

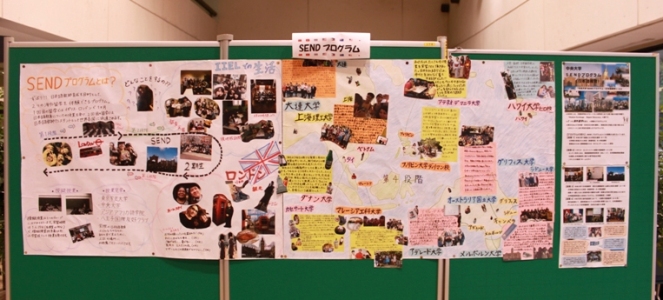

10月23日(木)、多摩キャンパスのGスクエア(ヒルトップ2F)にて、『中央大学SENDプログラム(日本語教育)』2期生による海外実習報告会が開催されました。

今期プログラムに参加した第2期生は、イギリス・ロンドンの英国国際教育研究所(IIEL)にて1ヵ月間、(2014年2~3月)日本語教師養成講座を履修。その後、世界各国にある中央大学の海外協定校で3週間(2014年8~9月)、日本語教師のアシスタントとして教壇に立ち、実習を行いました。 2014年度は中国、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン、オーストラリア、アメリカの7ヵ国、13校の大学に派遣されました。

|

~『中央大学SENDプログラム(日本語教育)』は、

【プログラムは全4段階】 |

今回の報告会では、文学部長・都筑学 教授があいさつを述べ、副学長・若林茂則 教授がSENDプログラムの概要を説明。SENDプログラムを受講した33名の学生のうち4名が、派遣先の大学や実習、プログラムで得たことについて報告を行いました。

野田 悠太さん(文学部教育学専攻 3年) 派遣先:中国・大連「大連大学」

大連大学は、中国のなかでも日本語専攻に力を入れていることで有名です。授業では日本語文法などを教えました。実習を通じて感じたことは、文化は違えど心は同じ。渡航前は日中関係の緊迫を心配していましたが、現地では温かく迎え入れられ、最後は泣いて別れを惜しみました。実際の状況に触れたことで、これまでは日本からの偏った視線で見ていたと実感。フラットな視野が大切だと気が付きました。また、自分よりも中国の人のほうが日本について知っている場合もあり、母国を知る、発信する必要性を感じました。将来、社会科の教師になったら、この経験を授業に活かしたいです!

高貝 宗樹さん(文学部教育学専攻 3年) 派遣先:ベトナム ダナン「ダナン大学」

実習では日本語の教材を解説していました。ベトナム語は語順が重要ですが、日本語は語順が入れ替わっても意味が通じるため、難しく感じるそうです。日本語学習者と会話する時は、語順を意識しなければ伝わらないとあらためて思いました。また、日本語の口癖の多さ、ボソボソとした喋り方も分かりづらいと言われました。日本文化について、日本の家を訪問する時の注意点、風呂の役割などを質問されましたがうまく説明ができず、調べて回答しました。授業の組み立てでは、自分の準備はカンペキ!と思ったのに、本番でうまくいかない場合も。周囲に相談する大切さを学びました。

川口 真子さん(総合政策学部 国際政策文化専攻 4年) 派遣先:オーストラリア「アデレード大学」

日本文化の紹介、授業見学・アシスタント、文法・会話の授業などが実習の内容です。SENDプログラムに参加した皆さんが日本文化を説明するのが難しいと言っていたように、私も捕鯨問題や日本人の長寿、kawaii文化についてどう思っているか、どんな歴史があるか質問され、もどかしい思いをしました。滞在中はフリータイムにも現地の学生と交流できたことで、より充実した異文化交流の時間が過ごせました。私は大好きな国、ブータンで日本語教師になるのが夢です。専攻している学科は教育学ではないため、プログラムを通じて日本語教育の仕事に携われたことは大きな収穫でした。

細谷 みずきさん(文学部ドイツ語文学文化専攻 3年) 派遣先:アメリカ・ヒロ「ハワイ大学ヒロ校」

派遣前のハワイ州の印象と言えば、観光地。日本語が話せる人が多いだろうとも思っていました。派遣後はその印象が変わり、移民の歴史・問題があることや、日系でも日本語が話せないこと、盆踊りなどが開催され日本文化が根付いていることなどを知りました。実習での学習対象者は、日本語初級の学生たちでした。挨拶、文字指導、「これ」「それ」「あれ」などを教えていました。このほか、ハワイにある本願寺日本語学校のクラスを見学、アシスタントしました。観光する時間も設けられ、寺で説教を聞いたり、現地のラジオに出演したりと日本でできなかった体験ができました!