広報・広聴活動

日本の新聞はウナギをどのように報道してきたか 過去30年間にわたるウナギに関する新聞記事を分析しIUCNレッドリストやワシントン条約が日本の報道に与えた影響を明らかに

2025年10月30日

中央大学法学部の海部健三教授と白石広美研究員、東北大学の石井敦准教授、慶應義塾大学の杉本あおい特任准教授からなる研究チームは、日本で刊行されている4つの全国紙について、1992年から2021年までの30年間に掲載されたウナギに関する記事を分析することで、IUCNレッドリストやワシントン条約付属書へのウナギ属魚類の掲載が、日本の新聞記事に与えた影響を明らかにしました。テキストマイニング技術を用いて記事をカテゴリー分けし、その後カテゴリーごとの記事数の変化を、統計学を用いて定量的に分析しています。この研究結果は、2025年10月30日(日本時間)に国際学術誌「PLOS One」に掲載されます。

<本研究のポイント>

・過去30年間に主要全国紙4紙に掲載された「ウナギ」に関する記事(8,387本)を抽出し、テキストマイニングと統計学的手法で分析した

・ニホンウナギが初めて絶滅危惧種に区分された2014年は記事が急増したが、関心は長続きせず、その後の絶滅危惧種に再度区分された2020年には報道されなかった

・2008年には、当時日本で大量に消費されていたヨーロッパウナギが絶滅危惧種に区分された。しかし、この国外のウナギの危機について報道した記事は見つからなかった

・国外のウナギであっても、ワシントン条約の付属書掲載など、日本のウナギ市場に影響を及ぼす出来事は、新聞報道に明確な影響を与えていた

・レッドリストは一時的に注目を集める効果があるが、持続的で幅広い保全意識の醸成には、専門家による発信、消費者教育、国際的な協力などが必要とされる

1. 研究の背景

国際自然保護連合(IUCN)が公表する「レッドリスト」は、絶滅の危機に瀕した生物種を明らかにし、世界的に保全意識を高めるための最も重要なツールの一つです。しかし、その社会的な影響力、とりわけ一般市民の関心や行動にどの程度結びついているのかについては、解明が進んでいません。特に、日本のように特定の野生生物が強く文化や食文化と結びついている国では、レッドリストの影響がどのように現れるかを検証することは極めて重要です。

なかでもニホンウナギを含むウナギ類(Anguilla属)は、数千年以上にわたり、食文化を支えてきた存在であり、日本が世界の消費の中心を担ってきました。しかし、個体数の減少により、ヨーロッパウナギは2008年に、ニホンウナギは2014年にIUCNレッドリストで絶滅危惧種に区分されました。これらの評価は国際的な資源管理や取引規制に影響を及ぼす一方で、消費国である日本における一般市民の認識や報道姿勢にどのように反映されるのかは、これまで明確ではありませんでした。

日本は依然として世界最大のウナギ消費国の一つであり、新聞などのメディアでは毎年「ウナギ」に関する記事が多数掲載されます。新聞は幅広い読者層に情報を届けるため、社会の関心や意識の動向を把握する有力な手がかりとなります。特に、日本の新聞購読率は世界最高水準にあり、ウナギに関する記事の分析は、レッドリストの社会的影響を検証するうえで最適な題材の一つといえます。

本研究では、過去30年間(1992〜2021年)にわたる日本の主要全国紙4紙の記事を対象に、ウナギとレッドリストの関連を定量的に分析しました。これにより、国際的な絶滅危惧指定が日本社会の関心をどの程度高め、また報道の文脈を変化させる効果を持ち得るのかを明らかにすることを目的としました。

2. 研究の内容

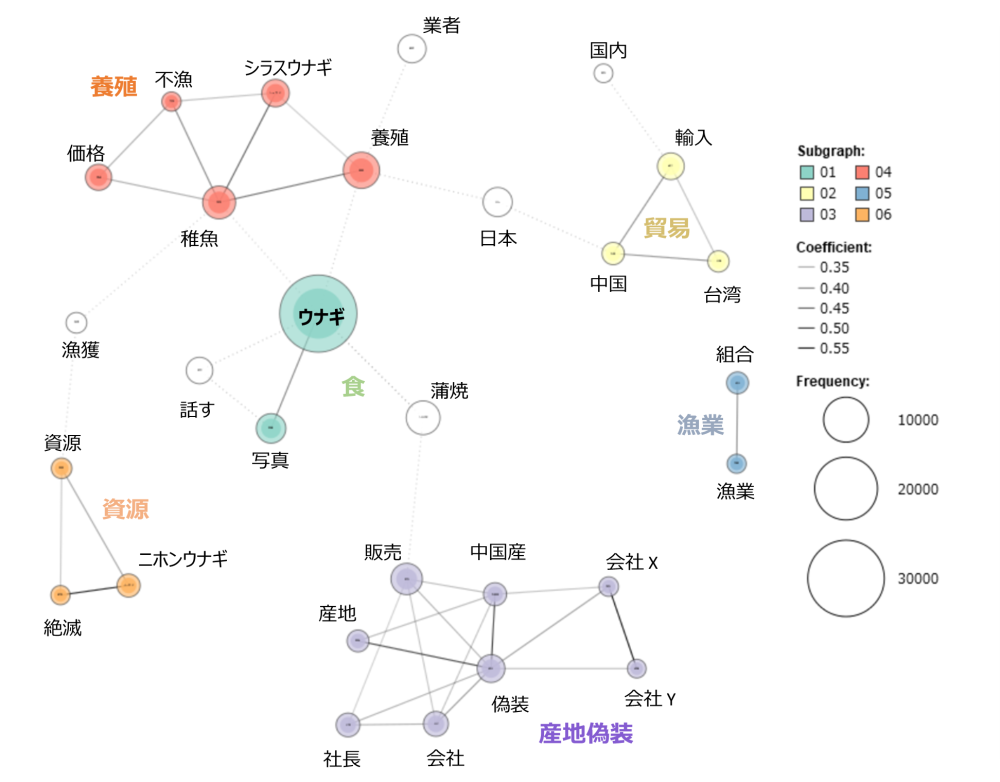

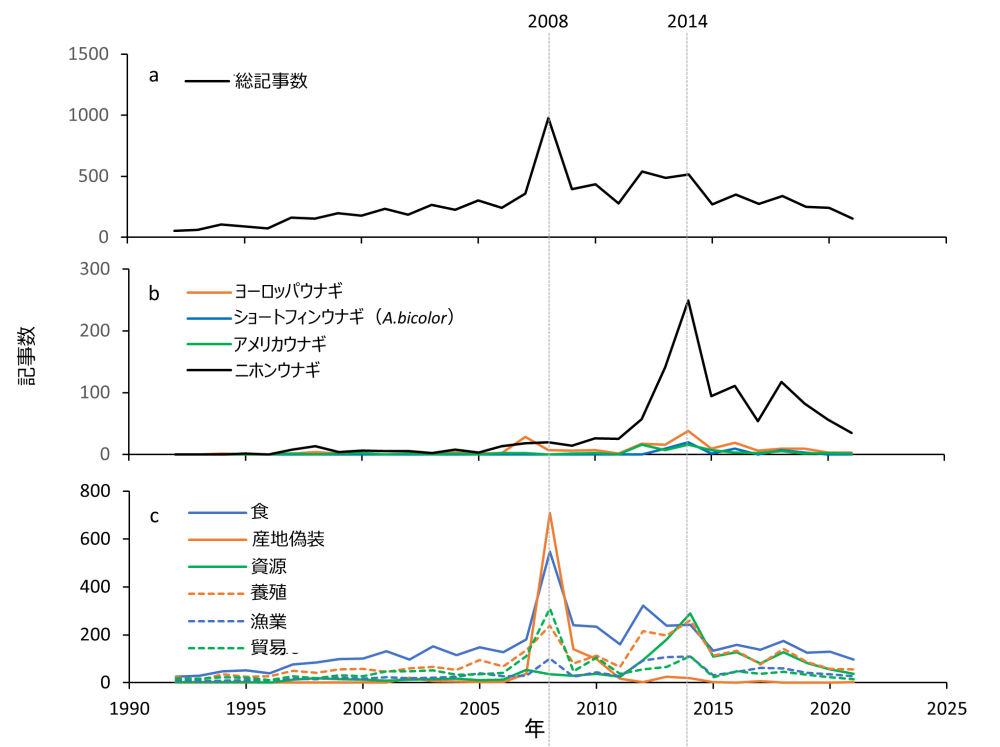

本研究では、IUCNレッドリストが日本社会にどのような影響を与えてきたのかを明らかにするため、1992年から2021年までの30年間に、日本の主要全国紙4紙(朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、読売新聞)に掲載されたウナギ関連の記事を調査しました。全文検索とタイトルの精査により、計8,387件の「ウナギ」を主題とした記事を抽出し、テキストマイニング手法と統計解析を組み合わせて分析を行いました。記事は共起ネットワーク分析に基づいて「食」「産地偽装」「資源」「養殖」「漁業」「貿易」の6つのカテゴリーに分類し、各カテゴリーの記事数を年ごとに整理しました。また、ニホンウナギ、ヨーロッパウナギ、アメリカウナギ、ショートフィンウナギ(A. bicolor)の4種に関する報道についても同様に、30年間の記事数の変化をまとめました。このようにして得られた記事数の変遷から、全体・各カテゴリー・各種について特に記事数の多い年(ピーク)を、Rosnerの一般化ESD検定を用いて検出しました。ピークが検出された年については、記事の内容を精査するとともに、IUCNレッドリストにおける絶滅危惧種への区分など、当該年に生じたウナギに関するイベントとの関係を検討しました。

分析の結果、記事数の増減はレッドリストの発表とは必ずしも連動しておらず、社会問題化した出来事に大きく左右されていることが分かりました。例えば、2008年にはウナギの記事数が年間977件と突出したピークを示しましたが、その70%は中国産ウナギを国産と偽った「産地偽装事件」を報じたものでした。同年には、当時日本で大量に消費されていたヨーロッパウナギがIUCNレッドリストで初めて「深刻な危機(CR)」に区分されましたが、ヨーロッパウナギの記事数にほとんど変化はありませんでした。

一方で、ニホンウナギが2013年に環境省の国内レッドリストで、2014年にIUCNレッドリストで「危機(EN)」に区分された際には、関連する報道が増加しました。特に2014年には「資源」「漁業」「貿易」のカテゴリーの記事が増加し、IUCNや保全に関する言及が増えたことから、レッドリストが報道の文脈に一定の影響を与えたことが確認されました。しかしその効果は一時的であり、2020年の再評価時には、ニホンウナギが同じく「危機(EN)」に再区分されたにも関わらず、新聞報道への影響は見られませんでした。

全ての記事のうち、圧倒的な割合を占めていたのは「食」に関する記事でした。このほか、「貿易」に関する記事もある程度の割合を占めていましたが、その他のすべてのカテゴリーと種ごとの記事は、総記事数に影響を与えるほどの割合を占めていませんでした。これらの結果から、IUCNレッドリストは「資源」に関する記事を増大させたものの、記事数全体に与える影響は限定的であった、と解釈できます。

非在来種であるヨーロッパウナギやアメリカウナギについては、IUCNレッドリストでの絶滅危惧指定が日本の新聞報道にほとんど反映されませんでした。その一方で、ワシントン条約(CITES)によるヨーロッパウナギの国際取引規制のように、市場に直接影響を与える出来事は、報道を大きく左右していました。つまり、日本の新聞メディアは「食」や「貿易」といった、生活や経済に直結するテーマを中心に報じる傾向が強く、国際的な保全評価そのものが、長期的な報道や世論形成に結びつく力は限定的であるということが示されました。

本研究から得られた結果は、IUCNレッドリストが日本において一時的に報道を喚起し、保全意識に関連する文脈を強調する効果を持つ一方で、その影響力は一時的かつ限定的であることを明らかにしました。特に「食べ続けたい」という文化的・経済的な文脈が報道の主軸を占める日本において、そのような意識を保全と持続的な利用へとつなげるためには、専門家による積極的な情報発信や消費者教育、国際協力による制度設計など、レッドリストを補完する仕組みや取り組みが必要であると考えられます。

3. 研究の成果、今後の展開

本研究は、日本社会におけるIUCNレッドリストの影響を長期的な新聞報道の分析から明らかにした初の試みです。その成果として、レッドリストは一時的に報道量を増加させ、保全に関わる文脈を強調する効果を持つことが明らかにされました。しかし一方で、その影響は持続せず、また在来種に比べ非在来種については、消費の対象とされていたにもかかわらず、ほとんど報道に影響を与えていないことも示されました。これは、IUCNによる国際的な保全評価が必ずしも国内の消費社会に浸透せず、食文化や経済的要因が報道を左右していることを示す重要な知見です。

野生生物の保全や持続的利用に向けた意識を醸成するためには、専門家による積極的な情報発信や市民への教育、食品表示制度の改善、国際的な協力による持続可能な取引ルールの構築など、IUCNレッドリストの効果を補完・補強する仕組みや取り組みが不可欠です。

4. 謝辞

この研究は、旭硝子財団ブループラネット特別環境研究「ニホンウナギの保全と持続的利用を可能にする管理指標の研究」、科学研究費補助金 基盤研究(A)(JP22H00371)、および中央大学の研究費によって進められました。

5. 利益相反

本研究は、IUCNレッドリストが新聞報道に与える影響を分析したものです。同時に、著者のうち海部と白石の両名は、IUCN種の保存委員会に属するウナギ属魚類専門家グループ(AESG)のメンバーであり、2014年および2020年に公表されたウナギ類のレッドリスト評価に参加しています。AESGへの所属による金銭的な利益相反は存在しませんが、本研究の対象となる組織に関与していることから、透明性を担保するためここに開示します。

6. 論文情報

・タイトル: The IUCN Red List and newspaper coverage of threatened freshwater eel species in Japan: a variable but limited influence(和訳:IUCNレッドリストと日本における絶滅危惧ウナギ属魚類の新聞報道:変わりやすく限定的な影響)

・著者:海部健三 (中央大学)・白石広美(中央大学)・石井敦(東北大学)・杉本あおい(慶應義塾大学)

・掲載誌:PLOS One

・掲載日: 2025年10月30日(日本時間)

・DOI:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0331511

問い合わせ先

< 研究内容に関するお問い合わせ >

■中央大学法学部・教授 海部健三(かいふ けんぞう)

TEL: 03-5978-4248 E-mail: kkaifu001t[アット]g.chuo-u.ac.jp

< 取材に関するお問い合わせ >

■中央大学 研究支援室

TEL: 03-3817-7423または1675 FAX: 03-3817-1677

E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp

※[アット]を「@」に変換して送信してください。