広報・広聴活動

ブラシで塗って、筆で描いて作れる非破壊検査センサ カーボンナノチューブと無機粉末との混合で高感度光ペーストを生成

2025年02月25日

要点

・液体ペースト状で扱いやすく、かつ光学素子としての機能性も兼ね備えた非破壊検査向け光センサを創出

・光センサの動作原理として光エネルギーから熱エネルギーを、熱エネルギーから電気エネルギーを生み出す光熱起電力効果に着目

・従来の光熱起電力効果型センサ設計の課題であった、単一種類材料の採用・限られた材料特性のみの活用に対して、光から熱へのエネルギー変換効率に秀でるカーボンナノチューブ・熱から電気へのエネルギー変換効率に秀でるビスマス化合物を同一デバイス構造とする結合を試み、成功

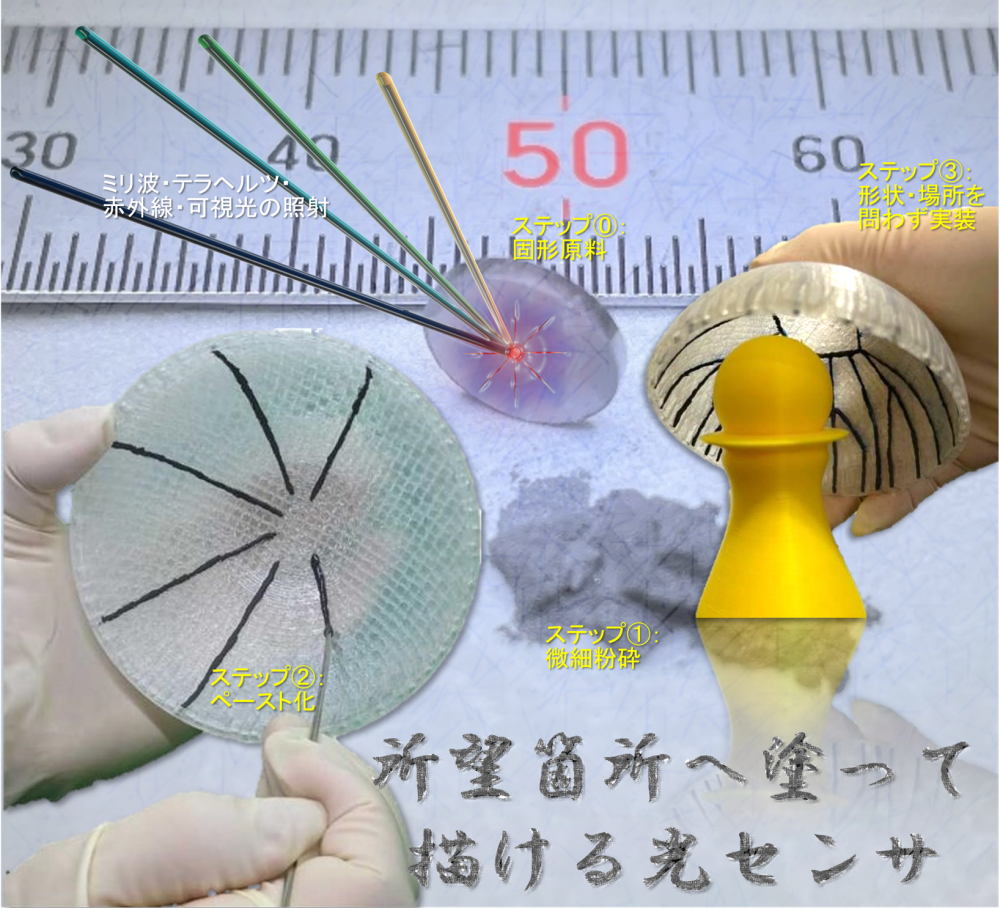

・硬く角張り扱いにくいビスマス化合物をパウダー状に粉砕し、均一・頑強な液体ペーストにするアプローチで、カーボンナノチューブ分散液と併せることで自在にコーティング可能なセンサへと昇華

概要

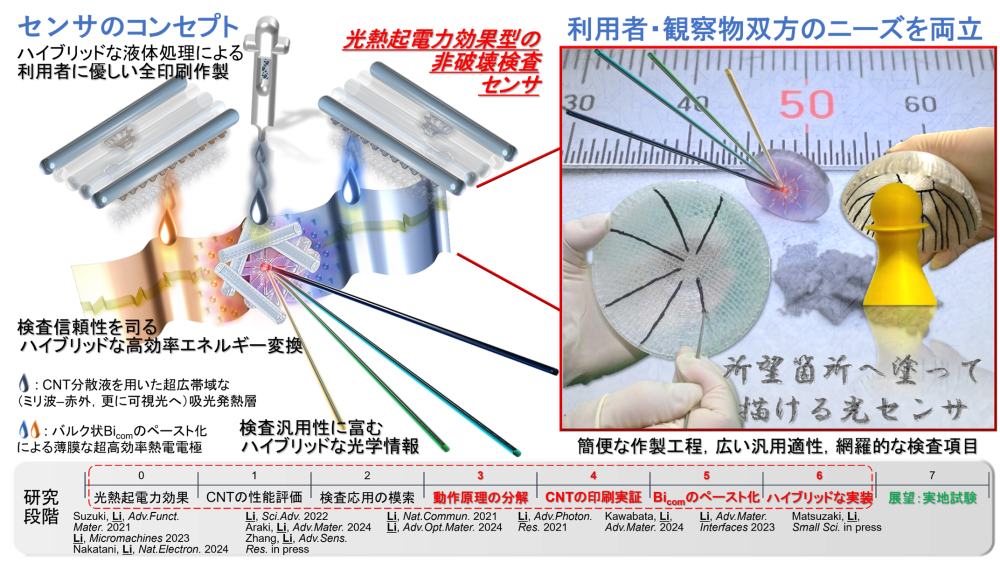

図1 本研究での強みである「ビスマス化合物の取り扱い」に関するコンセプト

中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科の李 恒 助教、松﨑 勇斗 大学院生(理工学研究科 電気電子情報通信工学専攻・博士前期課程2年)、河野 行雄 教授、蓼沼 怜士 学部4年生(研究当時)、青嶋 祐斗 学部4年生(研究当時)らを中心とする研究チームは、「ブラシで塗る」「筆で描く」といった簡便さを持つと同時に、非破壊検査デバイスとしての高感度動作・広汎用性を発揮する光学センサ素子の創出に成功しました。この素子は、カーボンナノチューブ(CNT)の高効率な吸光特性と、ビスマス化合物(Bicom)の高効率な熱電変換特性を兼ね備え、相乗効果により、画像計測性能の観点で非破壊検査技術分野での更なる発展に貢献します。

非接触で大面積な解析性能を有する「光-電磁波撮像」は、非破壊検査技術の中心的役割を担っています。特に、亀裂等に対する単純な透視に加え、材質の同定(対象が何で出来ているか?)は、代表的な検査項目です。これらを実現するには、可視光と電波の中間周波数に位置する電磁波(ミリ波:MMW、テラヘルツ波:THz、赤外光:IR)を用いた広帯域・多波長で高感度な画像計測が有効とされています。材質同定を志向する非破壊検査の実現という観点において、画像計測に欠かせないセンサの設計・作製に対して、「光吸収による発熱」「その後の“熱電変換(用語1)”」という2つの異なるエネルギー現象を融合した光熱起電力効果(PTE)が、動作原理として徐々に定着し始めています。センサ材料による高い吸光率(A)・ゼーベック係数(S:熱電変換信号強度に比例する物理パラメータ)の両立が求められる中、従来型PTE設計ではAまたはSというどちらか片一方にのみ高い物理特性を示す単一素材の採用が主流です。この傾向は、PTEセンサに対して頭打ちな動作感度・限定的な撮像帯域といった非破壊検査素子応用への致命的な課題を残しています。

そこで本研究ではPTE素子設計における新展開として、既存材料の中でも卓越した光学特性を持つCNT膜(A: MMW–IR、更には可視光にわたり一貫した90 %以上)と、廃熱利用の観点で再生可能エネルギー技術としての実用化も進むBicom(S: 金属、半導体、化合物の中で室温帯では最高レベル)が一体化結合したセンサを創出しました。また、李助教らはPTE素子としての性能改善に加えて、素子自体の作り易さにも着目し、上記センサを所望箇所に塗って描けるペーストとして展開しました。これらの取り組みは、検査性・操作性の両面において、モノつくり現場での安全品質保証をより確実なものとする位置付けと言え、材料組み合わせにおける高い自由度から、今後の更なる基礎研究としての探求により革新的産業技術への進展が見込めます。

本研究成果は、2025年2月20日付で国際科学誌Small Scienceにオンライン公開されました。

【研究者】

| 李 恒 | 中央大学 理工学部 助教 | (電気電子情報通信工学科) |

| 松﨑 勇斗 | 中央大学 大学院 理工学研究科 博士前期課程2年 |

(電気電子情報通信工学科) |

| 河野 行雄 | 中央大学 理工学部 教授 | (電気電子情報通信工学科) |

| 蓼沼 怜士 | 中央大学 理工学部 学士4年 ※研究当時 |

(電気電子情報通信工学科) |

| 青嶋 祐斗 | 中央大学 理工学部 学士4年 ※研究当時 |

(電気電子情報通信工学科) |

【論文情報】

| 雑誌名: | Small Science |

| 論文名: | All-solution-processable hybrid photo-thermoelectric sensors with carbon nanotube absorbers and bismuth composite electrodes for non-destructive testing |

| 著者: | Yuto Matsuzaki†,1, Reiji Tadenuma†,1, Yuto Aoshima†,1, Minami Yamamoto1, Leo Takai1, Yukito Kon1, Daiki Sakai1, Norika Takahashi1, Ryo Koshimizu1, Qi Zhang1, Naoko Hagiwara1, Meiling Sun2,3, Daiki Shikichi1, Raito Ota1, Sayaka Hirokawa1, Yukio Kawano*1,4,5, and Kou Li*,1 †共同筆頭著者 *責任著者 |

| 所属: | 1中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 2東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 3東京工業大学 工学院 電気電子系 4国立情報学研究所 5神奈川県立産業技術総合研究所 |

| DOI: | 10.1002/smsc.202400448 |

【研究内容】

1.背景

透視型・材質同定型の非破壊検査応用に向けて、PTE素子が室温にて外部電源装置を要さないコンパクトな広帯域MMW–IRセンシングを主導する中(参考論文1–3)、同原理デバイスの作製における高効率吸光材料(高いA)・高効率熱電変換材料(高いS)とのハイブリッドな集積化は急務の課題であると言えます。上記のコンセプトはPTE素子に従来から根付く「低く頭打ちな動作感度の解消」を志向しており、具体的にはMMW–IR照射下での応答信号強度(ΔV:起電力)は以下の式により表されます(参考論文4)。

| ΔV = S × ΔT ∝ S × A |

ここで、ΔTはMMW–IR照射下でのPTE素子の吸光による昇温量を指しています。高感度PTE素子の設計では上記の式においてΔVを最大化する方針が前提となり、S・Aの双方で高い値を示す材料選定が基本的な戦略となります。

これらの基本理念に対して、PTE素子の作製においては動作原理に帰着した致命的な制約が存在しています。電子デバイスの作製プロセスでは一般的に半導体ウエハやガラス基材上での微細加工が展開される中(集積回路,太陽電池等)、これらの“バルク状(用語2)基板(硬基材,ウエハ、チップ等)”は熱容量が高く(参考論文5)、吸光発熱が肝となるPTE素子への実装では外部MMW–IR照射に対するΔTの抑制を招きます。この状況はPTE素子のΔVに対する頭打ち要因となり、使用可能な材料は熱容量の低い薄膜タイプに限定され、リソグラフィやビーム加工等の既存微細加工技術はデバイス作製には不適となります。これらのデバイス技術に伴う制約からPTE素子の設計では単一材料を採用する指針が主流となり、薄膜構造という限定的な扱いから、S・Aの双方で高い値を示す材料選定は困難です。この状況が検査用デバイス化への致命傷となり、PTE素子の動作感度は低く、頭打ちとなっていました。

2.研究内容と成果

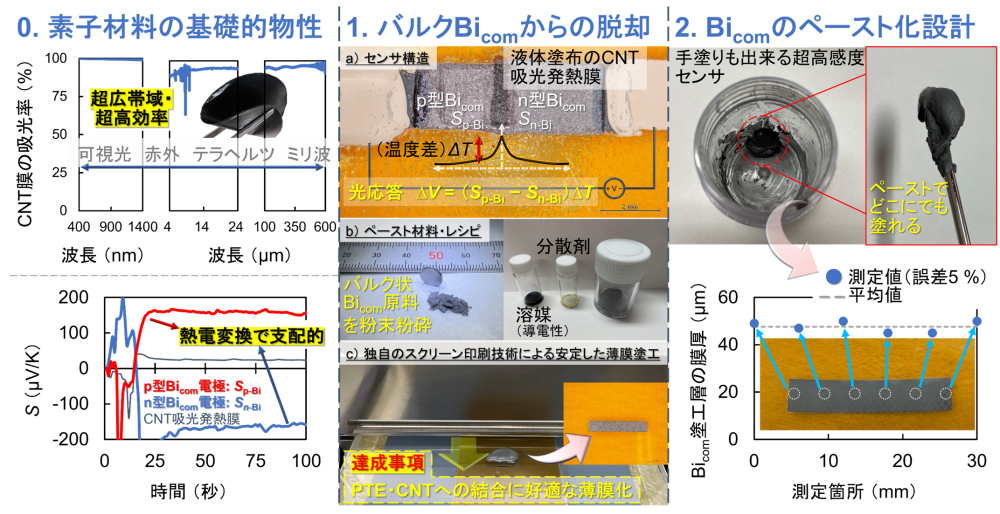

この状況を脱するために、李助教らは、CNT吸光発熱層とBicom熱電変換電極を一体化させたPTEセンサを創出しました。先述の制約の元、李助教らはこれまでに分散液➡薄膜へ加工可能なCNT膜型PTEセンサを先行研究として創出してきました(参考論文6–7)。CNTは数µm厚(食品ラップ程)の構造でMMW–IR(更には可視光まで)全域に90 %超のAを示し(参考論文8)、センサ動作としてはΔTの最大化を実現する一方で、Sの値は低く(40 µV/K程度)、動作感度は非破壊検査素子応用への基準には及んでいませんでした。Sの観点では室温帯で最高値を示すBicom(200 µV/K前後)が挙げられる中、一般にBicomはバルク状で扱われており、現状構造のPTEセンサへの組み込みは不適となっています。そこで李助教らはBicomのペースト化を通じて、CNT分散液と併せて、全印刷型の薄膜構造としてハイブリッドなPTEセンサを実装しました(図2)。

図2 ハイブリッドPTEセンサシートの作製プロセス

具体的には、李助教らは原料のBicomチップに対して、まず初めに粉末粉砕処理を施しました。さらに、本来のSを保ちながら電子デバイス(PTEセンサ)材料に不可欠な導電性を発現すべく、分散性に富む導電性高分子溶媒を添加することにより、研究グループはBicom粉末粒子間が液状に結合したペーストを作製しました。李助教らがこれまでに確立したCNT分散液の空圧式印刷(参考論文9)に加え、液化粒子を用いた均一塗工に秀でる独自のスクリーン印刷(参考論文10)により、Bicomペーストの高歩留まりな薄膜形成を実現しました。

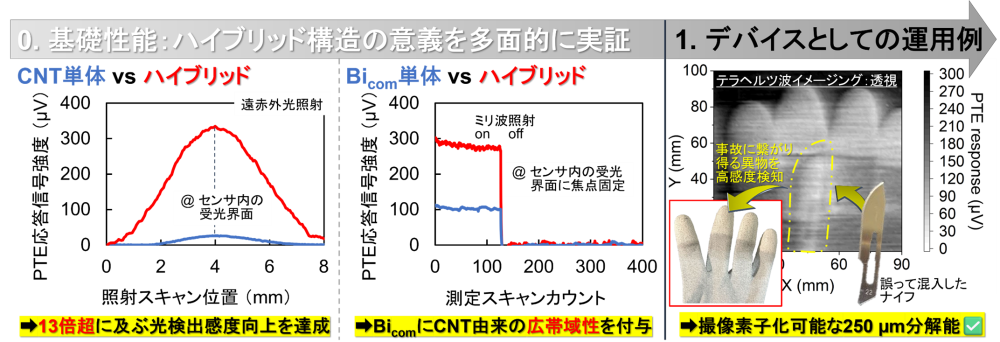

これらの新たな加工技術により、今回「CNT層の超広帯域な吸光発熱」を「Bicom電極にて熱電変換」する薄膜のハイブリッドPTEセンサを創出しました。外部からのMMW–IR照射に対する基礎的な検出性能としては、CNT膜のみを用いた先行研究での従来型PTE構造と比較して、本センサは13倍超の応答強度を示すまでに至りました(図3)。上記を基に李助教らは、実際の工業製品(保護手袋)を対象としてハイブリッドPTEセンサによる高精度な透視点検に成功し、非破壊検査への適性が確認できました。

図3 ハイブリッドPTEセンサの基礎的な光学特性・性能

加えて本研究では、ペースト状にすることで、ハイブリッドPTEセンサの作製における「筆で描ける」「ブラシで塗れる」といった簡便さをもたらしました。これらの特性は将来的な非破壊検査素子への応用を見据えたうえで、ハイブリッドPTEセンサの広範なユーザ獲得に貢献すると考えられます。素子の根幹を成す高効率熱電変換電極に対しては、原料であるBicomへの先述の頑強なペースト処理構成により、李助教らは機械的な繰り返し変形に対するハイブリッドPTEセンサの優れた感度安定性を実証しました(図4:200回の折り曲げに対して素子感度誤差率を最小5 %に抑制)。この結果は、ペーストとして所望箇所へ簡便に形成可能なハイブリッドPTEセンサが、形成後(任意形状)においても本来の卓越した光学特性で動作可能という利点を示唆してします。最終的には立体形状におけるペースト状ハイブリッドPTEセンサとして、李助教らはボールカメラという死角のない非破壊3D検査を実証しました。

図4 ペースト加工仕様を活かしたハイブリッドPTEセンサによる立体検査例

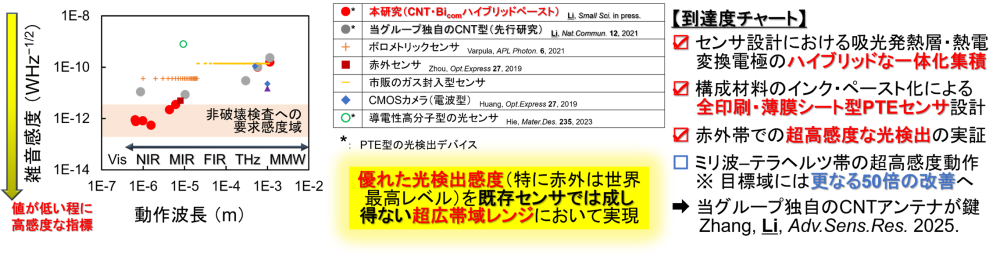

上記の基礎実験・応用デモンストレーションにより、李助教らはPTEセンサの動作を非破壊検査素子利用にも適応可能な感度水準にまで引き上げることに成功しました(図5)。社会実装に向けたこれらの評価に加えて、李助教らの取り組みはPTEセンサ設計における自由度の高い材料結合性から、材料科学・光科学・電子デバイス分野における学理深化に繋がるとも考えられます。本研究にて得られた動作感度のうち、ハイブリッドPTEセンサはMMW帯に向けて依然として大幅な改善の余地が残されておりますが、李助教らは近年、MMW帯でのPTE素子動作においてセンサ主材料であるCNT自身が感度増幅アンテナとして作用する効果を実証しており(参考論文11)、ハイブリッドPTEセンサとCNTアンテナとの結合は更なる高感度化に向けた今後の取り組みとして位置付けられています。

図5 既存のセンサ研究において李助教らによる取り組みが占める位置付け

総括として、本研究では高効率吸光性CNTと高効率熱電変換性Bicomとが相補的に結合したハイブリッドPTEセンサを創出しました。これらの実現においては、李助教らがこれまで確立した低粘度インク・粒子分散液(高粘度)それぞれへの独自の印刷技術を適材適所で使い分けることにより、PTEセンサへの採用が困難とされてきたバルク状Bicom原料を簡便な扱い易さへと昇華させました。これらを通じて、死角のない3Dボールカメラを例に、研究グループは利用者・観察物双方のニーズを両立した超広帯域・超高感度ハイブリッドPTEセンサによる非破壊検査プラットフォームへと展開しました。

図6 本成果を含めた李助教らのグループでの研究ロードマップ

3.今後の展開

本研究成果を基に当グループでは先述のアンテナ結合に加えて、① 大面積な二次元平面への小型画素集積によるカメラシート化、② ペースト内への弾性樹脂の添加による高伸縮性素子化、③ Bicomに続く熱電変換電極材料の候補探索に取り組みます。これらの取り組みを通じて、将来的には10年以内を目途に「液剤ボトルとしての提供➡利用者によってセルフカスタマイズ可能」なオンサイト描画型の非破壊検査デバイスプラットフォームとしての展開をゴールに掲げて、更なる研究を進めていきます。

【参考文献】

- K. Li, Y. Kinoshita, D. Shikichi, M. Kubota, N. Takahashi, Q. Zhang, R. Koshimizu, R. Tadenuma, M. Yamamoto, L. Takai, Z. Zhou, I. Sato, Y. Kawano, Simple Non-Destructive and 3D Multi-Layer Visual Hull Reconstruction with an Ultrabroadband Carbon Nanotubes Photo-Imager, Advanced Optical Materials 12, 14, 2302847, 2024. DOI: 10.1002/adom.202302847

- K. Li, Y. Kinoshita, D. Sakai, Y. Kawano, Recent Progress in Development of Carbon-Nanotube-Based Photo-Thermoelectric Sensors and Their Applications in Ubiquitous Non-Destructive Inspections, Micromachines 14, 1, 61, 2023. DOI: 10.3390/mi14010061

- M. Nakatani, S. Fukamachi, P.S. Fernández, S. Honda, K. Kawahara, Y. Tsuji, Y. Sumiya, M. Kuroki, K. Li, Q. Liu, Y.C. Lin, A. Uchida, S. Oyama, H.G. Ji, K. Okada, K. Suenaga, Y. Kawano, K. Yoshizawa, A. Yasui, H. Ago, Ready-to-transfer two-dimensional materials using tunable adhesive force tapes, Nature Electronics 7, 2, 119–130, 2024. DOI: 10.1038/s41928-024-01121-3

- D. Suzuki, K. Li, K. Ishibashi, Y. Kawano, A Terahertz Video Camera Patch Sheet with an Adjustable Design based on Self-Aligned, 2D, Suspended Sensor Array Patterning, Advanced Functional Materials 31, 14, 2008931, 2021. DOI: 10.1002/adfm.202008931

- K. Li, R. Yuasa, R. Utaki, M. Sun, Y. Tokumoto, D. Suzuki, Y. Kawano, Robot-assisted, source-camera-coupled multi-view broadband imagers for ubiquitous sensing platform, Nature Communications 12, 3009, 2021. DOI: 10.1038/s41467-021-23089-w

- T. Araki, K. Li, D. Suzuki, T. Abe, R. Kawabata, T. Uemura, S. Izumi, S. Tsuruta, N. Terasaki, Y. Kawano, T. Sekitani, Broadband Photodetectors and Imagers in Stretchable Electronics Packaging, Advanced Materials 36, 20, 2304048, 2024. DOI: 10.1002/adma.202304048

- K. Li, T. Araki, R. Utaki, Y. Tokumoto, M. Sun, S. Yasui, N. Kurihira, Y. Kasai, D. Suzuki, R. Marteijn, J.M.J. den Toonder, T. Sekitani, Y. Kawano, Stretchable broadband photo-sensor sheets for nonsampling, source-free, and label-free chemical monitoring by simple deformable wrapping, Science Advances 8, 19, eabm4349, 2022. DOI: 10.1126/sciadv.abm4349

- K. Li, D. Suzuki, Y. Kawano, Series Photothermoelectric Coupling Between Two Composite Materials for a Freely Attachable Broadband Imaging Sheet, Advanced Photonics Research 2, 3, 2000095, 2021. DOI: 10.1002/adpr.202000095

- R. Kawabata, K. Li, T. Araki, M. Akiyama, K. Sugimachi, N. Matsuoka, N. Takahashi, D. Sakai, Y. Matsuzaki, R. Koshimizu, M. Yamamoto, L. Takai, R. Odawara, T. Abe, S. Izumi, N. Kurihira, T. Uemura, Y. Kawano, T. Sekitani, Advanced Materials 36, 15, 2309864, 2024. DOI: 10.1002/adma.202309864

- K. Li, Y. Mastuzaki, S. Takahara, D. Sakai, Y. Aoshima, N. Takahashi, M. Yamamoto, Y. Kawano, All-Screen-Coatable Photo-Thermoelectric Imagers for Physical and Thermal Durability Enhancement, Advanced Materials Interfaces 10, 35, 2300528, 2023. DOI: 10.1002/admi.202300528

- Q. Zhang, H. Li, R. Koshimizu, N. Takahashi, Y. Kinoshita, A. Sano, J. Jin, H. Okawa, Y. Matsuzaki, D. Shikichi, Y. Kawano, K. Li, Microwave Monitoring by Compact Carbon Nanotube Photo-Thermoelectric Sensors Beyond the Diffraction Limit Toward Ultrabroadband Non-Destructive Inspections, Advanced Sensor Research, Early View, 2400159, 2025. DOI: 10.1002/adsr.202400159

【謝辞】

本研究は、科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 ACT-X(JPMJAX23KL)、同 未来社会創造事業(JPMJMI23G1)、日本学術振興会 科学研究費助成事業(研究活動スタート支援(JP23K19125)、同 若手研究(JP24K17325)基盤研究A(JP23H00169)、同 基盤研究B(JP22H01553、JP22H01555、JP24K01288)、同 学術変革領域研究A(JP22H05470))、双葉電子記念財団、熱・電気エネルギー技術財団、電気通信普及財団、東電記念財団、住友電工グループ社会貢献基金、精密測定技術振興財団、スズキ財団、岩谷直治記念財団、コニカミノルタ画像科学奨励賞、フジシール財団、パロマ環境技術開発財団、タカノ農芸化学研究助成財団、服部報公会、イオン工学振興財団、機械システム振興協会、神奈川県立産業技術総合研究所等での取り組みの一環として援助を受け、並びに日本ゼオン株式会社・日油株式会社からの試料提供の下に実施されました。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

李 恒 (リ コウ)

中央大学理工学部 助教(電気電子情報通信工学科)

TEL: 03-3817-1860

E-mail: li[アット]elect.chuo-u.ac.jp

<広報に関すること>

中央大学 研究支援室

TEL: 03-3817-7423または 1675 FAX: 03-3817-1677

E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp

※[アット]を「@」に変換して送信してください。

【用語解説】

注1)熱電変換

単一材料または異種材料同士の接合箇所における、温度差➡電位差や、電位差➡温度差といったエネルギー変換現象のこと。上記のエネルギー変換において、前者をゼーベック効果、後者をペルチェ効果と呼ぶ。省エネルギー・カーボンニュートラル社会では廃熱の積極的な再利用に向けたキーテクノロジーとして位置付けられており、工場・自動車類が活用現場のターゲットとして注目されている。

注2)バルク状

硬く固まった材料形状を意味し、板状・チップ状等の具体例が挙げられる。