GO GLOBAL

中央大学パシフィック・オフィス開設10周年記念◇中央大学・ハワイ大学合同国際シンポジウム/中央大学学術シンポジウム「ウェルビーイングのための認知多様性への学際的アプローチ」を開催<DAY2>

2023年11月30日

University of Hawaii and Chuo University International Joint Symposium

“Interdisciplinary Approach on Cognitive Diversity for Well-Being”

Commemorating the 10th Anniversary of the Chuo Pacific Office

「中央大学パシフィック・オフィス」は、第一号の海外拠点として、2013年12月に本学の海外協定校であるハワイ大学マノア校(オアフ島ホノルル市)のイースト・ウェストセンター内に開設されました。開設以来、本学からの派遣留学生支援や研究者交流等、両校の交流支援拠点の役割を担っています。

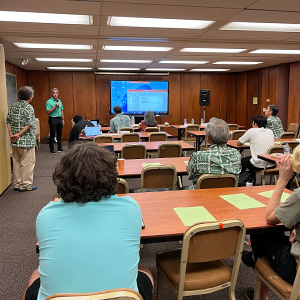

2023年、「中央大学パシフィック・オフィス」は開設から10周年を迎えました。これを記念し、2023年10月6日(金)、7日(土) (現地時間では5日、6日)に、イースト・ウェストセンター内の会場において中央大学パシフィック・オフィス開設10周年記念 中央大学・ハワイ大学合同国際シンポジウム/中央大学学術シンポジウム「ウェルビーイングのための認知多様性への学際的アプローチ」が開催されました。

シンポジウムでは、本学とハワイ大学の研究者が2日に分かれ、それぞれの研究について報告していただきました。また両日共に講演後には、研究交流が行われました。

今回のシンポジウムにより、本学が取り組む学際的研究「コグニティブ・ダイバーシティ」がますます進展するとともに、同テーマと関連する両校の教育・研究交流が発展することが期待されます。

以下で、シンポジウム2日目の様子をご紹介します。

(1日目のレポートは、こちらからご覧いただけます ⇛①DAY1)

シンポジウムでは、本学とハワイ大学の研究者が2日に分かれ、それぞれの研究について報告していただきました。また両日共に講演後には、研究交流が行われました。

今回のシンポジウムにより、本学が取り組む学際的研究「コグニティブ・ダイバーシティ」がますます進展するとともに、同テーマと関連する両校の教育・研究交流が発展することが期待されます。

以下で、シンポジウム2日目の様子をご紹介します。

(1日目のレポートは、こちらからご覧いただけます ⇛①DAY1)

DAY2(10月7日)

▲開会の挨拶を述べる加藤 俊一 副学長 (研究推進支援本部長・理工学部教授)

2日目の講演は、認知神経科学の話題とプライバシーと個人情報を中心とする話題で、4名の研究者が発表。 ハワイ大学マノア校社会科学部からは、ジョナス・ヴィベル助教(Prof.Jonas Vibell)、ジェニファー・サンライズ・ウィンター教授(Prof.Jenifer Sunrise Winter)、本学からは、理工学部教授 檀 一平太、法学部教授 工藤 裕子が、それぞれの研究について報告しました。

“Translational neuroscience using fNIRS featuring neuromarketing”

~「ニューロマーケティングにおける fNIRSを用いたトランスレーショナルな神経科学」

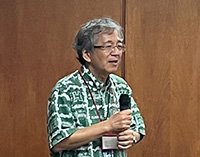

中央大学 理工学部人間総合理工学科教授 檀 一平太

Prof. Ippeita Dan

(Dept. of Integrated Science and Engineering for Sustainable Societies, Faculty of Science & Engineering, Chuo)

Prof. Ippeita Dan

(Dept. of Integrated Science and Engineering for Sustainable Societies, Faculty of Science & Engineering, Chuo)

fNIRS(functional near-infrared spectroscopy: 機能的近赤外分光分析法)は、大脳皮質の活性化を評価・可視化できる分析方法で、ADHD児童への投薬効果やエクササイズの効果測定等にも利用されている検査手法です。檀 教授はニューロマーケティング(神経科学とマーケティングを組み合わせた学術分野)において、fNIRSを活用する研究を行っており、研究グループでは、fNIRSを利用して、「コト消費」(体験消費)における価値判断時の脳機能を可視化し、その効果を定量化することに成功。そのひとつである「IKEA効果」を紹介しました。IKEAではDIYをすることにより商品の満足度が高くなるなど有益と感じるような商品を衝動的に買ってしまうのは、機能的な衝動性に基づくもので、それは前頭葉の前方部分の皮質が意思決定と衝動性に関わっているからだと説明しました。この研究は今後、さまざまなタイプの「コト消費」の神経基盤検証の参考となり、またfNIRSの長所を生かした体験消費の価値の定量化に関する研究につながっていくようです。

“Applying learnings from cognitive neuroscience”~「認知神経学からの学びを応用する」

ハワイ大学 社会科学部心理学科助教 ジョナス・ヴィベル

Prof. Jonas Vibell

(Dept. of Psychology, College of Social Sciences, UH)

Prof. Jonas Vibell

(Dept. of Psychology, College of Social Sciences, UH)

Vibell先生の研究領域は、認知心理学、行動心理学、神経心理学です。人の行動や認知が脳の活性化とどのように結びついているか解明を進める上で、心理物理学や非侵襲的脳イメージングツールを用いて多感覚知覚と注意等について研究しています。講演では、Vibell 先生が代表を務める研究施設 “Brain & Behavior (B&B) Lab.in Hawaii”と”Archinoetics社 で行っている研究や商品開発事例を紹介。脳機能を測定するMRI、fMRI、EEG、MEG等の検査技術と、VR、ARといった情報技術などの組み合わせを応用して商品化したリハビリテーションシステムやアプリケーション、脳波を用いた神経リハビリテーション等や今後の展望についても語っていただきました。

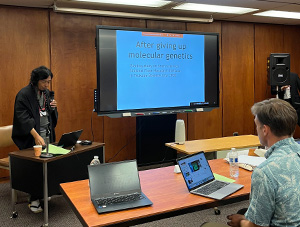

“To which Extent are you Ready to Disclose your Personal Information? : Differences in societal values and trust under COVID-19 pandemic” (Results from the Chuo University Joint Research Grant awarded research) ~「あなたは自身の個人情報開示にどの程度備えられていますか?:コロナ禍における社会的価値感と社会的信用の違い」(中央大学共同研究グラントによる研究の成果)

中央大学 法学部教授 工藤 裕子

Prof. Hiroko Kudo(Faculty of Law, Chuo)

Prof. Hiroko Kudo(Faculty of Law, Chuo)

工藤教授は、コロナ禍での韓国、台湾、日本における対応・追跡状況等を比較し、公共の利益と個人の権利やデジタルツールを用いての「個人情報開示」について説明した後に、ディスカッションを通じてテーマについて参加者とともに考える機会をつくりました。韓国は早い段階で積極的なコロナ検査と濃厚接触者追跡を実施し、厳格な個人情報保護法の法改正を行い詳細なデータを開示しました。台湾は2004年のSARS流行時に設立したNHCC(National Health Command Center)が、これまで疫病や災害のニーズに合わせて様々な指揮を執ってきた経験をコロナ禍でも活かし積極的な対策がなされました。日本は追跡アプリのバグ問題もありましたが、その後の政府の対応により、スムーズに濃厚接触者追跡の管理はされていたようです。追跡アプリは約2年の間に、人口の約20%に浸透しました。さらにディスカッションでは、追跡システム等のデジタルツールの導入や成功のためには、政府と国民が信頼し合うことが不可欠で、国民参加と協働が成功のカギとなる、ということが話し合われました。

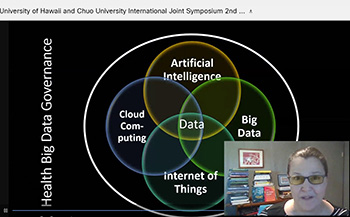

“Privacy Challenges for Health Data in the United States in the Age of Artificial Intelligence and Big Data” ~「AI および ビッグデータ時代の米国における、ヘルスデータのプライバシー課題」

ハワイ大学 社会科学部コミュニケーション・情報学科

教授 ジェニファー・サンライズ・ウィンター

Prof. Jenifer Sunrise Winter(School of Communication and Information, College of Social Sciences, UH)

教授 ジェニファー・サンライズ・ウィンター

Prof. Jenifer Sunrise Winter(School of Communication and Information, College of Social Sciences, UH)

ビッグデータ、AI、IoTに関するデータ管理体制の構築、政策、倫理等を研究するJenifer教授からは、個人のヘルスケアの扱いについて、コンピュータサイエンス、医療、法律等、それぞれの分野からの見え方を紹介しました。アメリカではヘルスデータに関して3つの規制が設けられています。ヘルスケア企業に対しては個人情報規制の遵守を求められていますが、さまざまな商品や消費者用ヘルスアプリ開発を目的に、既存の規制を無視する現状があります。AI、ビッグデータ、IoT、クラウドPC等から得られるヘルスケアデータをつなげることは、新しい価値の創造に貢献できることではありますが、データから個人特定できてしまう等のリスクもあります。進化し続けるICT環境が新しいヘルスデータガバナンスに対して新しい課題をもたらしていると述べました。

閉会の挨拶

ハワイ大学と本学教員による講演の後、ハワイ大学マノア校工学部副学部長 ソンキー・チョイ教授(Prof. Son K. Choi)がシンポジウムの開催御礼と閉会のあいさつを述べられました。▶閉会の挨拶を述べるProf. Son K. Choi(ハワイ大学マノア校工学部副学部長)

ハワイ大学マノア校キャンパス内の様子とシンポジウム関連PHOTO

関連リンク

- GOGLOBAL実施レポート|2023年11月30日 中央大学パシフィック・オフィス開設10周年記念◇中央大学・ハワイ大学合同国際シンポジウム/中央大学学術シンポジウム「ウェルビーイングのための認知多様性への学際的アプローチ」開催報告<DAY1>

- 中央大学公式ホームページ|国際連携|新着ニュース 中央大学パシフィック・オフィス開設10周年記念式典・シンポジウムを実施しました(2023年10月10日)

- 中央大学公式ホームページ|研究|新着ニュース 【開催報告】中央大学パシフィック・オフィス開設10周年記念 中央大学・ハワイ大学合同国際シンポジウム/中央大学学術シンポジウム:「ウェルビーイングのための認知多様性への学際的アプローチ」