アクティブに、好奇心旺盛に、生まれ育った国や何人といったことに関係なく興味を持って接してきた。しかし、2年次に行ったカナダやアメリカ、FLPボストン合宿では、心の奥底でずっと何かがぼんやりとしていた。

3年の夏に参加したミャンマーでの国際インターンシップ。

ハードスケジュールの2週間半に引率のない「ソロミーティング」や現地学生との創作劇など、今までとは一味も二味も違う経験ができた。

そして、これまでぼんやりとしていたもの、自分の興味と関心が何なのかがはっきり見えてきた気がする。

広く浅くではなく、絞り込んで深く探求することが大切。

そして、あきらめずに挑戦することを学んだ。

カナダ、アメリカへ ~友だちに会いたい! TEDxを生で見たい!

自宅の近くは多くの外国人観光客が訪れる地域で、自転車を利用した外国人観光客への観光案内ボランティアやアルバイトをしたり、大学では国際交流サークルに所属していたこともあり、以前から海外の文化は身近な存在でした。新宿駅などで困っている海外観光客の方への道案内などがきっかけで交流が始まり、友達になったこともありました。今でもその友人たちとは連絡を取り、毎週のように電話をします。気が付けばグローバルな環境と感覚は違和感のないものになりました。

それと同時に、夢中になったのがTED(※)です。TEDは、国際問題、テクノロジー、デザインなど幅広い分野の専門家や研究者のトークショーを視聴することができ、世界中の探究者の考えを知ることができます。私は関心のあるテーマや社会問題を多様な視点から考察するために、トークショーを探して見ることが多いです。さらにTEDの動画を利用したオンライン学習も楽しみましたが、そのうち動画を視聴するだけでなく現地に足を運び、直接TEDに参加したいと思うようになり、アメリカ・サンディエゴの友人を訪ねてTEDxサロンに参加しました。

サンディエゴのTEDxでは、ゲストスピーカーの話に感銘を受けました。その方は、いじめや不登校などの問題で苦しむ若者や子どもたちのためのスタジオを設置し、彼らが悩みを打ち明けやすい環境づくりに努めました。活動のきっかけは彼の妹が引きこもりになったことでした。彼女は学校でいじめを受け、不登校になってしまい、心の病気と闘う毎日を送っていました。彼はその妹を助けたい一心で、さらに妹さんと同じような子どもの助けになりたいと支援団体を立ち上げました。音楽好きの彼は音楽スタジオに交流の場を作り、音楽に触れてみたい、さまざまな悩みを持つ子どもたちの手助けができればと現在も活動を続けています。

彼の話は、これまでスクリーンで見聞きしてきた多くのスピーカーの主張よりも心に残りました。直接、話を伺うことで、彼の経験やパーソナリティについて知ることができました。そのトークショー後には交流会が開催され、私は「いじめなどが原因で学校に行くことのできない子どもたちのメンタルケアを行った後、どのように彼らが教育の現場に戻ることができるのか、また教育の大切さとは何か」について聞いてみました。

いじめなどで苦しい時期を過ごす⼦どもたちが学校に戻ることができるのかどうかは、それぞれで、⻑い時間を要する⼦もいれば、短時間で回復していける⼦もいる、⼦どもたち⼀⼈ひとりに合ったケアが⼤切であると話していました。 また、教育を受ける権利は誰にでもあることが前提で、教育現場を学校だけに限定せずに教育を受けられる場所を増やし、教育の機会を増やしていくべきであると指摘しました。

私は彼のように、自分なりの問題意識を持ち、学生でもできることを考え、実行することが重要なのではないかと思いました。

現地に行き、自分で聞く・見る・考えることを実行できる国際インターンシップ

ヤンゴン大学では、プレゼンテーションや同大学法学部の学生と研究テーマについてのディスカッションを行いました

国際インターンシップは、ミャンマー、タイ、ILO(ジュネーヴ)(2018年の学生訪問先)のNGO、企業、学校、国際機関等を訪問し、それぞれの活動内容や学生の研究テーマを中心に現地の専門家や研究者の方々にインタビューができる法学部独自のプログラムです。

前期の授業では、ゲストスピーカーの講義を聞きながら、多様な国際問題、社会問題について理解を深めました。また、『Myanmar Times』を中心にミャンマーの課題についての資料を読み進めることがサブゼミの毎週の課題で、それを元にサブゼミでは、担当教員のアンドリュー・バーフィールド先生と他の学生とディスカッションを行いました。サブゼミ終了後にはリフレクションを書き上げ、サブゼミの内容を振り返り、新しい問いを見つけ、その問いの答えが見つかるような資料を読み、ノートにまとめました。

過密スケジュールと興味関心を追求する日々

ヤンゴン大学法学部の皆さんと

地方都市の英語塾で、現地の学生たちと創作劇に挑戦

ラシオにて。グループで研究テーマ(多言語主義と教育)を基にしたドラマのシナリオを相談中

ビルマ語と英語の言語の壁がありましたが、二人の若手の先生による通訳とゼスチャーなどにより、そのような難しさも乗り越えられました。和気あいあいな雰囲気の中で、楽しく劇を創作し、発表することができました。ここで知り合った方々とはとても仲良くなり、今でもメールで連絡を取っています。

ワークショップが始まる前から、温かい雰囲気で交流することができました

ラシオの英語学校・校長先生(中央)、アンディ先生(右)と共に

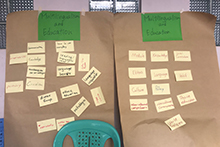

ラシオの皆さんに「多言語主義と教育」に関係する言葉を書いてもらいました。新しい発想やアイディアのほか、彼らの抱える問題を知るきっかけになりました

ミャンマー最後の大きな舞台!

ラシオでのプレゼンテーションとディスカッションの様子

「どこでもドア」で移動したような夏休み

オーストラリア ~多文化主義の浸透と移民受け入れの社会構築を学ぶ

2年次から所属している国際協力武石ゼミの今年のゼミのテーマは「日本の移民受け入れ問題と多文化主義の浸透」です。ミャンマーでの研究テーマとの直接の関わりはありませんが、「少子高齢化や外国人受け入れ」は日本の社会課題の一つであり、個人的に関心の高いテーマでした。毎週のゼミでは、武石先生とオーストラリア訪問先のアポイントメント取得の進捗状況の確認やプレゼンテーション資料作成などを行いました。また、「”移民の受け入れ”とは、そもそもどういうことなのか」「学生として少子高齢化や移民問題のような日本の課題にどのようにアプローチすることができるのか」等を一人ひとりが考え、ゼミ内でのディスカッションを活発に行いました。武石ゼミ(2018年度3年生)では、日本社会に多文化主義を浸透させることが、外国人受け入れの課題を緩和することにつながるのではないかと考え、多文化主義が浸透しているといわれるオーストラリアに研修地を決定しました。

オーストラリアでは、メルボルン大学やシドニー工科大学でプレゼンテーションをし、現地学生とディスカッションを行いました。そのほかにも、労働問題や移民労働者への不利益取扱いに特化した監査法人『Fair Work』、移民と難民が受ける家庭内暴力に対抗する支援機関『in Touch』やシドニーの日本人学校を訪問し、インタビューを行いました。

インタビューは、それぞれの機関の説明を聞くところからスタート。『Fair Work』と『in Touch』では、対象となる問題と実例を紹介していただき、同機関がそれぞれどのような方法で問題解決に努めているのか聞きました。また、日本の移民問題についての意見をいただきました。オーストラリアと日本とでは、人の移動の歴史がかなり異なるため、日本とオーストラリアでの対策は必ずしも同じではない、とある機関の方から話がありました。

オーストラリアでの調査から「多文化主義が浸透するとは、どのような状況なのか」、「日本のような特徴のある国において多文化主義を浸透させてしまったら、日本を訪れたいと思う人は日本に行かなくなってしまうのではないか」などの新たな問いを考え直さなくてはならないと気がつきました。

また、オーストラリアでは多文化主義を推進していると一般的に言われているものの、人種差別等の問題がないとは言えず、オーストラリアへの移住者は、労働や教育など多くの場面でさまざまな問題に直面しています。後期の授業では、このオーストラリア研修で気が付いた、さらに考えるべき問題や疑問点に関して、現在ゼミで話し合っています。

インド ~教育と歴史ある街でフィールドワーク調査

インドでは、現地で働く日本人ワーカーへのインタビューを行ったほか、Tagore International Schoolやメローリー(Mehrauli) という町を訪問しました。特に印象に残っているのは、武井石先生と共に、午前中はTagore International Schoolを訪問し、午後にメローリー(Mehrauli)の町を散策しながらフィールドワークを行った日です。

訪問した学校では「学校での授業形態や学習環境づくり」を中心に、校長先生をはじめ、教員の方々、学生にお話を聞きました。インタビュー前に、校長室で先生方がミーティングを行っていたのですが、教員としての経験値や年数に関係なく先生方が積極的にミーティングで発言していたことがとても印象的でした。校舎の至る所に学生のモチベーションを上げるような言葉が飾られていて、授業見学の際には、学生が一斉に起立して挨拶をしてくれました。さらに、中国の数校とSkypeによる授業を行うなど、多文化教育の推進にも力を入れていました。

先生方の、学生が授業を受けたいと思うような環境づくりと学生のモチベーションの高さには驚きました。それと同時に、日本での学生にとって有意義な授業展開とは何が必要なのか考えさせられました。英語教育だけでなく、積極性や多様性を学び、思考力の発展につながる教育展開の必要性を感じました。

リフレクション作業で気持ちをリセットする

ひと夏に3か国も巡り、多くの方々から無茶だと心配された旅は、実際に体力的に厳しい1か月間でしたが、収穫は想像していた以上に大きく、素晴らしい経験ができました。

オーストラリアに到着した際、それまでミャンマーで感じた空気感が一変し、飛行機で寝て起きたら欧米文化の街にいる、そしてさらにアジアの中でも独特なインドへ。まるで、「どこでもドア」を何度も開けたような気分でした。

そんな「どこでもドア」で廻ったような旅でしたが、一つ一つの研修でスムーズに気持ちを切り替えることができました。これはミャンマー、オーストラリアでもインドでも欠かさず書いていたリフレクション(反省・振り返り)作業のおかげだと思います。リフレクションを書くことで気持ちが一度リセットされ、新しい問いを発見することができます。その問いの答えは、自分で次のミーティングまでに調べたり、別のインタビューの際に他の専門家の方に聞いてみるようにしていました。日にちが経っても過去のリフレクションを読めば、そのときの自分の気持ちがいつでも舞い戻ることができ、インタビュー風景や専門家の方と話した内容を思い出すことができました。

自分のテーマにとことん向き合う

ヤンゴンのShwe Dagon Pagoda (シュエダゴン・パゴダ)にて。アンディ先生、ミャンマーグループの仲間と共に

以前から、新聞の記事を選んでノートを作っていましたが、その作業は読んだり見た知識を蓄えていくだけ、ということに気が付きました。今は、何を発見したいのかを考えてからリサーチし始めるようになりました。また、自分の研究テーマについて、批判的な思考(Critical thinking)を持って調べるようになりました。それにより、次から次へと新たな問いを発見することができ、研究がさらに面白くなります。

これから自分で、

知らないから学んでみたい ~もっと学びたい

ラシオの子どもたちと交流し、彼らの独創性、創造力に驚かされました

4年生になったいま、1年前を振り返る

法学部の授業科目<国際インターンシップのここが良い!~ミャンマー編>

・身に付けた語学力を生かすことができる。

・自分のテーマとしている事象について、とことん掘り下げることができる。

・先生方のサポートが手厚く、より積極的になれる。

・自分次第でいくらでも成長できる。

<久保田さんの活動経歴>

・2017年8月カナダ・カルガリー(1か月)

・2017年10~11月(10日間)FLP武石ゼミ合宿:アメリカ・ボストン、ニューヨーク

・2018年2月~4月アメリカ・オクラホマ→サンディエゴ(約1か月半程度)

・2018年8月(2週間)国際インターンシップ:ミャンマー・ヤンゴン、ラシオ

・2018年9月(1週間)FLPプログラムの武石ゼミ合宿(1週間)=オーストラリア・メルボルン、シドニー

・2018年9月(1週間)商学部武石ゼミ合宿 =インド・デリー

■利用した奨学金や支援制度

●法学部やる気応援奨学金(ミャンマー)

●FLP演習教育活動補助費2017年度(ボストン、ニューヨーク)、2018年度(メルボルン、シドニー)