GO GLOBAL

【グローバル・アントレ・フェア】グローバルチャレンジ体験発表会を実施しました

2025年04月04日

いわゆるフツーの留学じゃない海外体験をシェア!

2024年12月17日、国際センターの「グローバル・アントレ・フェア」の企画の1つである「グローバルチャレンジ体験発表会」をオンラインにて実施しました。アメリカでスタートアップのネットワーキング開拓、アフリカのスラム街でボランティア活動、インドの新興企業でインターンシップ、希少な海外体験をした中大生3名が発表しました。

※学年は開催当時のものです。

アメリカでスタートアップのネットワーキング開拓

意外となんとかなるので、自信満々に動いてみるのが大事

尾川さん|経済学部4年

在学しながら、日本のAI音声技術の会社で、技術を使った企画の進行やサイト分析・改善の推進担当しています。会社が現在グローバル展開の最中のため、アメリカのカリフォルニア州でネットワーキングし、自分からリーチできる人材の幅を広げることができました。

私が参加してきたAI関係のイベントでは、前半はすごい人たちがプレゼンをして、後半がネットワーキングタイムで、「何しに来たの?何持ってきたの?」から始まり、エレベーターピッチをやりながら、興味を持ってもらえたらさらに説明するといった感じでした。

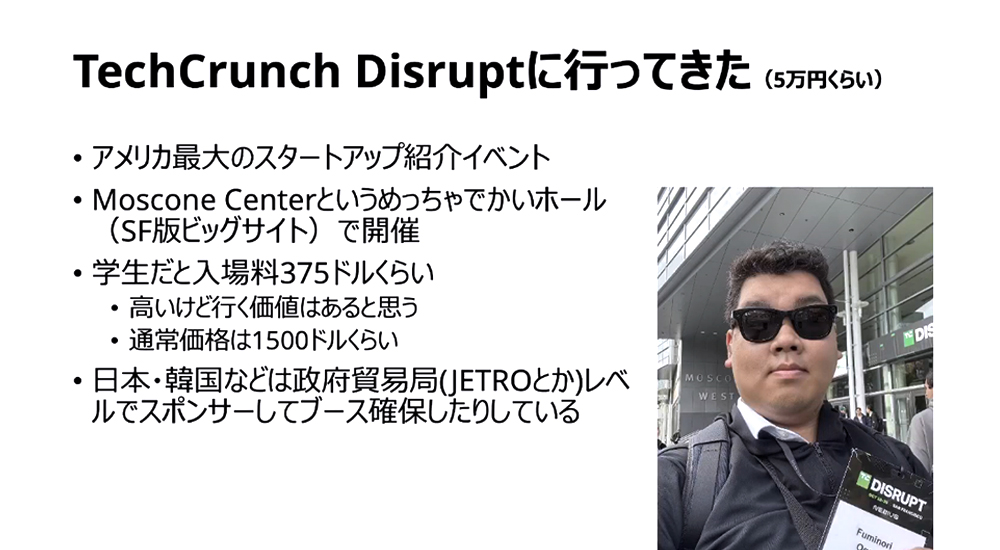

サンフランシスコのMoscone Centerで開催された、アメリカ最大のスタートアップ紹介イベント『TechCrunch Disrupt』は、とにかくAIの講演が多く、トレンドの移り変わりを感じられるイベントでした。

他にも『Geminiユーザーの会』『移民スタートアップの会』など、現地開催のイベントに参加し、話しかけて仲良くなったり、LinkedInは約100人と交換しました。

現地のスタートアップ情勢は、とにかくAI。なぜみんなAIが好きなのか聞くと、「技術的に楽しい、可能性が見えるから」「一番社会に溶け込むビジョンが見えるというが溶け込んでいるから」「複雑な処理が圧倒的に少ないリソース(電力やデータ等)でできるから」「今まで実現できなかった新しいことが成功する確率が高いから」「とりあえず盛り上がっているから」という声が聞かれました。

ここまでスタートアップの話をしてきましたが、就活ではスタートアップにフルタイム就職することは考えませんでした。複数の会社に内定をいただきましたが、最終的には就活と別にお声がけいただいた某上場企業のAI部門に決めました。内容が面白そうだったこと、AIは楽しくまだ脂がのってるのでやっておきたいというのと、給与水準が高く、副業等の規制が緩いところなどが決め手となりました。

文系の方からするとAIは遠い世界と思っている人が多いかもしれませんが、AIをどういう風に使うかによって見方が変わると思います。AIの技術を理解するのではなくて、うまいこと付き合っていける方法を理解することが大事だと思います。

現地で学んだ一番の事は「意外となんとかなるので、自信満々に動いてみるのが大事」ということです。

JETROスポンサーで出展した日本企業10社中7社がAI関係

イベント会場

アフリカのザンビアでボランティア活動

チャンスに出会った時が一番やる気がある時。1秒でも早く行動することが大切

大見さん|国際経営学部2年

2024年8月1日から2週間、タイガーモブという海外研修プログラムで、アフリカでのボランティア活動に参加しました。

1日目はストリートチルドレンへの食糧配布、2日目以降はスラム街の学校でアクティビティをしました。日本人とザンビア人が授業交換したり、おにぎりを一緒に作ったり、子供達の夢を折り紙に書いてもらったり、彼らの1日のルーティーンを動画撮影・編集をしてもらい、最後に鑑賞会をしたり。次第に信頼関係を築いていけるようになり、写真を笑顔で一緒に撮ってくれたり、自分になついてきてくれたりしたのがとても嬉しかったです。

一番心に残っていることは、真っ青な壁にキャラクターを描いたり、自分の手形をペイントしたり、ウォールアートをしたことです。他のアクティビティでは協力的でなかった子供達もいましたが、ウォールアートでは全員が心の底から楽しんでいることを感じました。

他にも、アフリカのサファリで象を見たり、教科書でよく見るような頭の上にバケツを乗せている人を生で見たり…というのは農村地域の話で、首都のルサカでは、スーパーがあったり、ドラム缶式洗濯機が売っていたり、こんなアフリカもあるんだなというのが正直な感想でした。

そもそも挑戦を決めたきっかけは、大学入学後、特に目標ややりたいことがなく刺激のない日々を送っていたところ、ある日『グローバル・アントレプレナーシップ・キックオフシンポジウム』に参加し“失敗を恐れず挑戦しよう”“迷ったらワイルドな方に”という言葉が心に残りました。しかし色々な不安から一歩踏み出せずにいましたが、挑戦しないで後悔はしたくないという思いで、最後は衝動的な気持ちで応募しました。

チャンスに出会った時が一番やる気がある時だと思います。実際にザンビアに行かなかったら感じることも見ることもできなかった景色を、自分の目で見て、新しい考えや知見を得られたことは本当によかったなと思います。

「挑戦した人にしかわからないことは必ずある」「衝動的な気持ちでもいいから一歩踏み出してみる 」「挑戦することに目的なんかなくていい」ことを伝えたいです。チャンスはいっぱい転がっていると思うので、それを自分のものにして1秒でも早く行動することが大切だと思います。挑戦って意外に良いものです。

青い壁にみんなで描いたウォールアートは一番の思い出

上:1日のルーティーンを撮影して動画撮影・編集/下:首都にはショッピングモールもある

教科書でよく見るアフリカの光景

インドのバンガロールでスタートアップ企業のインターン

自分で実際に成し遂げた経験からしか、自信は生まれない

飯野さん(国際経営学部2年)

大学2年になり、もともと起業を志していましたがビジョンがはっきりせず焦りを感じていたこと、海外での学びの機会を求めていましたが理想の場所がなく焦燥感を感じていたこと、さらに大学の授業や生活にマンネリ感を感じていました。ある日、藤井先生(理工学部特任教授)の授業を受けてインドインターンシップを知り興味を持ちました。異文化に触れ新たなマインドセットを獲得したい、海外流のビジネスに学生のうちに触れてみたい、大学で学んだ自分の能力がどれだけ通用するのか試したい、という気持ちになりインドでのインターンシップを選びました。

インド南部のバンガロールで約1カ月間、レンタルサイクル事業を手掛ける『YULU(ユル)』でマーケティング戦略を立てるチームに所属し、バンガロールのマッピング、地域ごとの利用者の傾向分析、経営戦略の立案、プレゼン等を行いました。

初日からほかの社員と同じタスクを与えられたり、誰も話しかけてくれなかったり、孤独感で心が折れかけましたが、「そもそもこういう困難・課題を求めて海外インターンに参加したんだ!」と思い出し、「絶対にやり遂げて、成長してやる!」という気持ちになりました。わからないところは遠慮なく上司やチームメイトに聞くこと、自分の意見ははっきりと伝えること、悩むよりまずやってみるということを実行しました。

その結果、1週目にはチームメンバーとして認められたことを実感でき、2週間目は任される仕事が爆増&複雑化しました。3週間目は質問されることや意見を求められるようになり、ほかの部署とのつながりもでき会社がホームのようになりました。4週間目にはプレゼンを絶賛され、上司や創設者からも嬉しい言葉をいただけるようになりました。

上司やチームメンバーに認められた経験と新たに得たマインドセットや知識は、自分は海外でも通用するという自信につながりました。また、凄腕のビジネスマン、政府の超大物と対談・食事の機会や、現地で出会った大学生や会社員の方々との交流を通して、その全てが自信と力に変わっています。

このインドインターンシップを経験して皆さんに伝えたいことは「自分で実際に成し遂げた経験からしか、自信は生まれない」ということです。私自身、様々な不安やカルチャーショックがあったり、うつにもなりかけましたが、実際に自分の力で乗り越えたことで自信につながったので、海外に興味のある方は絶対に挑戦すべきだと思います!

自分の思ったことを全部伝えることができれば、誰でも海外の挑戦ができる、特別なパーソナリティやスキルはいらないと思います。

バンガロールは「インドのシリコンバレー」として知られている

上:現地で出会った学生達/下:楽天Indiaの方々と遊びに出かけました

左上:日本にいるインド大使と/左下:インドにいる日本大使と/右下:YULU会社の創設者と会食/右上:会社の同僚と

学生から先輩へ Q&A

- コミュニケーションとり方で工夫したことは?

-

尾川さん:とにかくしゃべらないと伝わらないので、シャイにならずしゃべるしかないです。大げさ、誇張してもいいから圧を強くしていけと外国人にアドバイスされました。

大見さん:自分から話すことを心がけていました。海外の人は2倍3倍で返してくれるので、自信を持って話せばいいと思います。

飯野さん:外国人は圧が強く「俺が!俺が!」と来るので、「俺が!俺が!」と言い返しました。

- 申し込み方法、費用などを教えてください

-

尾川さん:私の会社では海外に行きたいといえば飛行機代は出ます。社宅住まいを選んだので家賃は0でしたが、物価が高いこともあり、交通費、食費にお金がかかりました。

大見さん:参加したイベントで「タイガーモブ」のチラシを見つけ申し込みしました。 飛行機代が往復50万弱、参加費用20万、ホテル代10万位でした。

飯野さん:国際経営学部、理工学部のプログラムに申し込みました。 飛行機代が往復15万、プログラム+コーディネーター代38万、生活費は1カ月3~5万位でした。

- 体験を通じて、一番自分が変わったこと、成長したことは?

-

尾川さん:話しかけに行く力とコミュ力が上がりました。

大見さん:挑戦することってこんな楽しいんだと思ったことです。

飯野さん:被害者意識をやめました。全部自分の責任だと思い、どんどん挑戦していくマインドセットを学びました。