GO GLOBAL

【 ELSIセンター主催 】中央大学「AI 倫理ガイドライン」署名記念ウェビナー『人間の尊厳のためのAI倫理とは?』が開催されました

2023年03月28日

Commemoration Webinar for the signing “ Rome Call for AI Ethics ”

What is AI Ethics for Human Dignity ?

本学は2022年10月、日本の高等教育機関として初めて“Rome Call for AI Ethics(AI倫理ガイドライン)”に署名し、日本の大学で唯一の署名機関となりました。“Rome Call for AI Ethics ”とは、2020年にバチカンが発表した人工知能(AI)の倫理的な利用に向けたガイドラインです。AIの設計、開発、導入に対する倫理的アプローチの確立を目指し、倫理、権利、教育にまつわるコミットメントを行い、国際機関、政府、機関、民間企業が共通の責任感を持って未来を創造していくことを目指しています。

2020年の発表時に、ローマ教皇庁ライフアカデミー、マイクロソフト、IBM、FAO、イタリア政府イノベーション省が賛同し署名。2022年10月には米国のノートルダム大学で開催されたグローバル大学サミットにて、本学は、フロリダ大学やノートルダム大学など世界の7大学とともに、趣旨に賛同して署名しました。

本ウェビナーは、“Rome Call for AI Ethics「AI倫理ガイドライン」”への署名を記念し、「人間の尊厳のためのAI倫理とは?」をテーマに実施されました。講演者として、本学と共に署名をしたフロリダ大学でプロヴォストを務めるジョセフ・グローバー教授と慶應義塾大学法学部の大屋 雄裕教授をお招きし、“Rome Call for AI Ethics(AI倫理ガイドライン)”のガイドラインやAIと大学教育等について、それぞれの視点からご講演いただきました。続くディスカッションの部では、両教授のほか、本学からモデレーターとしてELSIセンター所長/国際情報学部教授 須藤 修、パネリストとして国際情報学部長/教授 平野 晋、ELSIセンター副所長/国際情報学部教授 石井 夏生利が登壇し、Q&Aに寄せられた質問に対してディスカッションが行われました。

ウェビナーには、国内外から多くの研究者、研究機関職員、学生、省庁関係者、企業、国際機関関係者等の皆様にご参加いただきました。

以下で、本ウェビナーの一部をご紹介します。

中央大学「AI 倫理ガイドライン」署名記念ウェビナー『人間の尊厳のためのAI倫理とは?』

開会の言葉

講演に先立ち、中央大学国際情報学部長/教授 平野 晋による開会の挨拶が行われました。「国際情報学部では、2023年3月に初めての卒業生を送り出します。4月には本学大学院に国際情報研究科が設置されて初の大学院生が入学し、学部と大学院において情報システムの高度な運用とグラウンドデザインに対応できる人材を生み出していきます。AIの時代は未来のものではなく、すぐそこに来ています。2021年に設立したELSIセンターと共に、総合大学である強みを生かして、情報と法律、理工学、倫理、哲学、心理学など、人間中心のAI社会を目指した研究と人材育成を進めてまいります。本日のウェビナーを「人間の尊厳のためのAIと倫理」について考える場にしていただき、さらにはご自身の場所で皆さんと話し合うきっかけしていただきたい」と述べました。

講 演 ~ジョセフ・グローバー 氏(フロリダ大学 プロヴォスト/教授)

「高等教育における AI 倫理の新たな課題」~"Emerging AI Ethics Questions in Higher Education"~

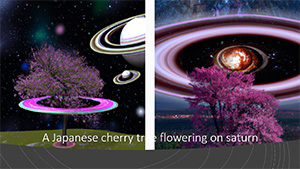

▲AIが真実を尊重しないという例:土星に咲く日本の桜

講 演 ~大屋 雄裕 氏 (慶應義塾大学法学部 教授)

「尊厳ある個人の選択か、個人の尊厳ある選択か」~ Choice of Person with Dignity, or Person’s Choice with Dignity ?

▲ストリーミングサービスがあふれた現代では、レコメンドに頼らないと膨大な情報量の中からは選べなくなっている

法や法に関わる社会現象を研究対象する法理学・法哲学分野を専門とする大屋教授からは、「尊厳ある個人の選択」か、「個人の尊厳ある選択」をテーマに、中国の歴史や日本の岩波文庫の時代、現代生活について、わかりやすい具体例を交えながら、述べていただきました。

「現代はかつての社会とは異なり、ラジオやテレビ、情報配信サービス、SNSから膨大な量の映像や情報が流れ、その中から個人が実質的な選択を行うことは不可能になりました。例えばアマゾンの「おすすめ」機能がリストアップしてくれるように、AIによるリコメンデーションに頼ることは限りのある時間の中では必要不可欠になっています。しかしこのリコメンデーションが中立で個人の利益を考慮して行われているかは保証できません。AIには、既存のものを塗り替え・置き換えていく「人間精神の機能」というものがまだ実現できていないし、技術の改良・改善に人間の尊厳や人格的自立性との両立を訴える意見が考慮されるかは測りがたいものです。「信頼を抱くことのできる状況を作り出す」ことが、現代のAIに対する倫理として求められることになるでしょう。

"Rome Call for AI Ethics" の精神「AIはすべての人間が利益を享受することが可能でなくてはならない」でうたわれるように、個人の尊厳ある選択ができるような環境を整備し、その環境が個人の主体性を損なわないよう保障する仕組みを考えることの実現を目指さなければなりません」と話しました。

「現代はかつての社会とは異なり、ラジオやテレビ、情報配信サービス、SNSから膨大な量の映像や情報が流れ、その中から個人が実質的な選択を行うことは不可能になりました。例えばアマゾンの「おすすめ」機能がリストアップしてくれるように、AIによるリコメンデーションに頼ることは限りのある時間の中では必要不可欠になっています。しかしこのリコメンデーションが中立で個人の利益を考慮して行われているかは保証できません。AIには、既存のものを塗り替え・置き換えていく「人間精神の機能」というものがまだ実現できていないし、技術の改良・改善に人間の尊厳や人格的自立性との両立を訴える意見が考慮されるかは測りがたいものです。「信頼を抱くことのできる状況を作り出す」ことが、現代のAIに対する倫理として求められることになるでしょう。

"Rome Call for AI Ethics" の精神「AIはすべての人間が利益を享受することが可能でなくてはならない」でうたわれるように、個人の尊厳ある選択ができるような環境を整備し、その環境が個人の主体性を損なわないよう保障する仕組みを考えることの実現を目指さなければなりません」と話しました。

Q&A、ディスカッション

ディスカッション

ディスカッション討論では、須藤 修(中央大学ELSI センター所長/国際情報学部教授)がモデレーターを担当しました。パネリストとして、ご講演いただいたジョセフ・グローバー 氏(フロリダ大学 プロヴォス/教授)と大屋 雄裕 氏(慶應義塾大学法学部教授)、本学から平野 晋(中央大学国際情報学部長/教授)、石井 夏生利(中央大学ELSI センター副所長/国際情報学部教授)が、チャットに寄せられた質問に対して、それぞれの視点からディスカッションしました。

Question

2.ジェネレーティブAIが人間のコミュニケーション能力に影響を与えるものではないでしょうか?

※ジェネレーティブAI = データから学習して、画像・文章・音声・プログラムコード・

構造化データ等、さまざまなコンテンツを生成することのできる人工知能。

構造化データ等、さまざまなコンテンツを生成することのできる人工知能。

寄せられた2つの質問に対して、パネリストの皆さんからは、以下のような意見が出されました。

・ChatGPTの発展を止めることはできない、魔法のランプが開かれたようなものだ。

・とても便利なツールで、時に正確で、作業効率を上げたり時間の節約にもなる。

・AIにより作り上げられたものが正しいか間違いがないかを、人が精査することで様々なことが効率的に進む。

・新しいアイデアや発想力を高めるツールとして使用するのはOKだ。

・成長過程で使用することは危険。能力を高めるプロセスがないと成長にダメージを与える。

・思考力を奪われることは、人が人でなくなることと同じ。

・文章を書く、繰り返し覚えて考えてゆく。考えるという教育が重要。

・AIの作成したものを精査できるだけの基礎知識を身に付ける必要がある。

・コミュニケーション能力、ドラフティング能力を高めさせるのは大学の役目。

・AIで作成されたレポートを検知できるAIはまだない。

最終的に、「今の段階で、大学教育の中で、ChatGPTのようなジェネレーティブAIをどのように使うのか、学生が使ってよいのか、それぞれが定義を決めるまでは禁止すべきだろう」という共通した意見にまとめられました。

・ChatGPTの発展を止めることはできない、魔法のランプが開かれたようなものだ。

・とても便利なツールで、時に正確で、作業効率を上げたり時間の節約にもなる。

・AIにより作り上げられたものが正しいか間違いがないかを、人が精査することで様々なことが効率的に進む。

・新しいアイデアや発想力を高めるツールとして使用するのはOKだ。

・成長過程で使用することは危険。能力を高めるプロセスがないと成長にダメージを与える。

・思考力を奪われることは、人が人でなくなることと同じ。

・文章を書く、繰り返し覚えて考えてゆく。考えるという教育が重要。

・AIの作成したものを精査できるだけの基礎知識を身に付ける必要がある。

・コミュニケーション能力、ドラフティング能力を高めさせるのは大学の役目。

・AIで作成されたレポートを検知できるAIはまだない。

最終的に、「今の段階で、大学教育の中で、ChatGPTのようなジェネレーティブAIをどのように使うのか、学生が使ってよいのか、それぞれが定義を決めるまでは禁止すべきだろう」という共通した意見にまとめられました。

閉会の言葉

ウェビナーの最後に、中央大学副学長 加藤 俊一が閉会の挨拶を述べ、「急速なAIの発展とその影響に人類がどのようにつきあっていくのか、人材育成・倫理教育や大学の課題や在り方をお聞きできました。私は40年近くAIに関する研究をしてまいりました。大屋先生のお話にあったAIによるリコメンデーションは、ひとりの人間ではカバーできない情報データから推測して提案するもので、それが人々の多様性や選択肢・価値観の多様性を損なっていく方向に進むのではないかと危惧していますし、人々の主体的な判断基準がどうなるのかも心配です。そのためにはグローバー先生のおっしゃる倫理観のある人を育てる、その仕組みを科学的、技術的にも作ってゆく必要があると感じました。AIの技術と応用例が社会に大きな影響を与えて便利になる反面、脆弱な面もたくさんあります。だからこそ、”Rome Call for AI Ethics” のスピリットを意識しながら、技術を発展させながらも、使いこなせる能力と想像力を育てること、人間の精神を発展させていく必要があると思っています」と、しめくくりました。