浦田 瑞希 さん

中央大学 経済学部 国際経済学科 2年

FLP国際協力プログラム:中川康弘(経済学部准教授)ゼミ所属

オーストラリアの小学校で日本語教育のインターンシップに挑戦!

<活動先> ラクナウ小学校

(Lucknow Primary School;オーストラリア・ビクトリア州バーンズデール)

<期 間> 2020年2月3日~2020年2月28日

<インターンシップの内容>

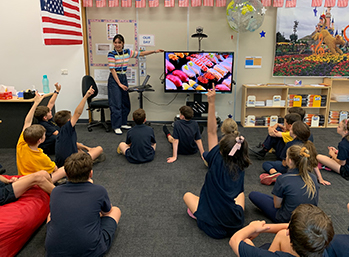

Language and Culture class(9クラス:各クラス約20人)を対象に

日本語や日本文化の授業を実施。

(Lucknow Primary School;オーストラリア・ビクトリア州バーンズデール)

<期 間> 2020年2月3日~2020年2月28日

<インターンシップの内容>

Language and Culture class(9クラス:各クラス約20人)を対象に

日本語や日本文化の授業を実施。

私が経験してきたリアルな日本を、オーストラリアの子どもたちに伝えたい

▲みんなでカエルを折りました! 日本の小学生はこんなに細かい作業ができるの!?と驚いていました!

そして、大学に入学し、「もう一度オーストラリアに行って、子どもたちにリアルな日本を教えてあげたい!!」と思いつき、大学1年の春休みの1か月間、オーストラリアの小学校で日本語や日本文化を教えるというインターンシップに挑戦してきました。

このインターンシップをするにあたっては、エージェントを介さずに個人で進めました。高校時代にオーストラリアでお世話になったホストファミリーに相談しアドバイスをもらいながら、小学校とメールのやりとりをして、日本語教師という形で1か月間の契約をすることができました。しかし、契約書作成、航空券の手配、滞在中のスケジュール調整、授業の準備など、私にとって初めてのことばかりで戸惑うこともたくさんありました。そんな不安でいっぱいの中で、インターンシップ活動が始まったのです。

試行錯誤しながら "Language and Culture class" を担当した1か月

週ごとに「あいさつ」や「食べ物」、「アニメ・ドラえもん」、「折り紙」を紹介

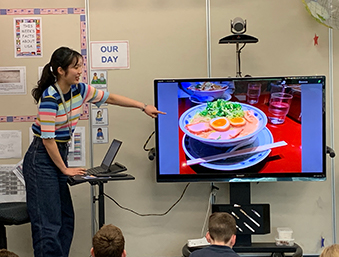

▲大好評だった日本食授業!

授業は、本やメディアから伝えられる日本の伝統的な文化を教えるのではなく、“私が生まれてから19年間に、日本で体験してきたリアルな日本を教える”という形で進め、等身大の私をわかりやすく見せる努力をしました。

たとえば「日本食」をテーマとした授業では、代表的な日本食である寿司、ラーメンのほかに、「学校給食」を紹介しました。これは、現地のランチと給食とのギャップを感じて急遽取り上げ、私自身が苦手だった給食の牛乳を昼休みにひとり教室に残って飲んだエピソードも話しました。授業の最後に、「どれが食べたいと思った?」と聞くと、多くの生徒が学校給食と言ってくれたので、新しい日本のイメージを持ってもらえたのではないかと思います。

ランチ後の休み時間には、生徒たちと一緒に校庭で走り回って遊んだりしました。チャイムが鳴ると、子どもたちが日本語で「またね!」と言って、ハグをしてくれることがありました。私が授業で紹介した日本語を実際に使ってくれて、とても嬉しかったです。

先生方、仲良くしてくれた生徒たち、多くの人たちに支えられて

授業のほかには、先生方との交流も良い思い出です。ランチタイムは、職員室で先生方とテーブルを囲みながら食事をしましたが、ものすごいスピードの英会話が行き交い、私の頭の中で会話の処理が追い付かずに困惑することもありました。また、町で唯一の寿司屋さんに出前を注文して、一緒にお寿司を食べたことも楽しかった思い出です。

私の授業がない時間には、図工や体育、算数などの授業に呼んでもらいました。自画像を描いたり、クロスカントリーを走ったり、数式を解いたり。生徒と一緒に座席につき、一緒に勉強ができたことは、とても貴重な体験でした。

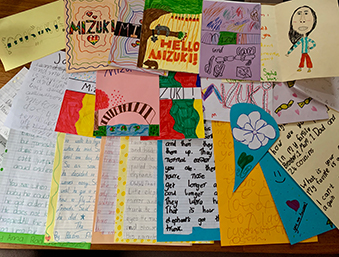

最終日には、全校集会で、”Thank you, Mizuki!”という言葉をもらいました。たったワンフレーズの言葉ですが、この一言で私の心はいっぱいいっぱいになり、自然と涙があふれてきたことは忘れられません。

このインターンシップを振り返ると、ひとりで異国の地に飛び、国境を超えた活動を無事に終えて、帰国したことにより、それまで自分に無かった行動力が身につき、自分に自信を持つことができました。しかし、この活動ができたのは、私ひとりの力ではなく、応援してくれた家族、オーストラリアと私を引き合わせてくれた高校の先生、オーストラリアのホストファミリー、家に泊めてくれた友人、受け入れてくれたラクナウ小学校の先生方、仲良くしてくれた生徒たちなど、たくさんの方々の支えがあったからこそ成し遂げられた活動でした。感謝の気持ちでいっぱいです。

私の授業がない時間には、図工や体育、算数などの授業に呼んでもらいました。自画像を描いたり、クロスカントリーを走ったり、数式を解いたり。生徒と一緒に座席につき、一緒に勉強ができたことは、とても貴重な体験でした。

最終日には、全校集会で、”Thank you, Mizuki!”という言葉をもらいました。たったワンフレーズの言葉ですが、この一言で私の心はいっぱいいっぱいになり、自然と涙があふれてきたことは忘れられません。

このインターンシップを振り返ると、ひとりで異国の地に飛び、国境を超えた活動を無事に終えて、帰国したことにより、それまで自分に無かった行動力が身につき、自分に自信を持つことができました。しかし、この活動ができたのは、私ひとりの力ではなく、応援してくれた家族、オーストラリアと私を引き合わせてくれた高校の先生、オーストラリアのホストファミリー、家に泊めてくれた友人、受け入れてくれたラクナウ小学校の先生方、仲良くしてくれた生徒たちなど、たくさんの方々の支えがあったからこそ成し遂げられた活動でした。感謝の気持ちでいっぱいです。

活動を終えて ~オーストラリアの魅力、日本の魅力を再発見

▲帰国後に生徒たちから届いたお手紙。“ MIZUKI is the Best.”という文字を見た瞬間、涙がこぼれそうになりました。「日本で待ってて」「次はいつ来てくれるの」といった健気な言葉が言語の壁を越えて伝わってきました

将来は、日本の魅力を海外に発信していく仕事をしたいと考えています。どんな職種が私に向いているのか等を、興味関心のあるさまざまな授業を受けたり、大学での活動を通じて見極めているところです。経済学部では2年次の前期に統計学や国際協力論といった幅広い分野を学んでいて、後期にはGLP:グローバル・リーダーズ・プログラムの授業を受講する予定です。また、所属するFLP国際協力プログラムのゼミで、日本語教育、多文化教育におけるジェンダーなど、さまざまな分野を専門とする中川康弘先生の下で学ぶことにより、世界中の人と表面的でなく親密な関係を築いて友だちになれるのでは!?と思いながら頑張っています。

これからの学生生活では、このインターンシップでの経験、身につけた行動力と広くなった視野を、未来に挑戦してゆくための活力にして学んでいきたいと思います。