フランス/ノベルさん。オランダ人戦争被害者の方たちによるスピーチにて

2015年12月2日(水)、多摩キャンパスにて「中央大学日蘭交流会」が開催されました。日本との戦争で被害を受けたオランダ人の方たちを招き、学生たちに向けて体験をスピーチしてもらう交流会です。

2015年12月2日(水)、多摩キャンパスにて「中央大学日蘭交流会」が開催されました。日本との戦争で被害を受けたオランダ人の方たちを招き、学生たちに向けて体験をスピーチしてもらう交流会です。

一行は外務省「日蘭平和交流事業」の枠組みの下で11月26日(木)から12月4日(金)まで滞在しており、当日は14名が本学に来訪。約80名の法学部学生と過去の記憶を分かち合いました。

中央大学では、折田正樹元法学部教授・元駐英大使がかつて外務省に所属していたことを背景に、「中央大学日蘭交流会」を2007年より開催してきました。現在は折田元教授より宮丸裕二法学部教授、ピーター・ソーントン助教が同企画を引き継ぎ、国際センターの主催、外務省欧州局西欧課の協力により開催しています。

「中央大学日蘭交流会」

オランダ人戦争被害者の方たちによるスピーチ

アネケ/シュルツ・ボルスさん

子どもの頃に経験した戦争について、5名がスピーチ。収容所で自身や家族が受けた拷問や暴力、抱えている心の傷などについて鮮烈に語りました。

フレッド ヴェーフェルさんは今日のスピーチを控えた昨夜に、同じく戦争被害者である亡き母に向けて綴ったという詩を披露。こうしたスピーチを聞いて、涙ぐむ方もいました。

それと同時に、日本に対して歩み寄りの姿勢を示し、長崎の収容所で原爆を経験したヘンク・クレインさんは学生に向け、「当時起こったことすべてに責めを感じる必要はありません。人は皆、自らの行為に責任を負うのですから。しかし、歴史を学び、理解しようとすることはあなた方の責任です。あのような歴史が繰り返されることを防ぐのは、あなた方の責務です」とコメント。

収容所での過酷な状況に耐え、本国で戦闘機のパイロットになるという夢を叶えたフランス・ノベルスさんは「生き延びよ、どんな時でも道は拓ける」と力強い教訓を学生たちに贈りました。

フレッド ヴェーフェルさん

フェムケ ヨング・ファン・ハーレンさん

ヘンク/クレインさん

質疑応答

活発な質疑応答が行われ、学生たちからは「平和を維持するためには?」「戦争の記憶は、どのようにして受け継がれてきたか」「日本に対するイメージは変わったか」といった質問が寄せられました。

活発な質疑応答が行われ、学生たちからは「平和を維持するためには?」「戦争の記憶は、どのようにして受け継がれてきたか」「日本に対するイメージは変わったか」といった質問が寄せられました。

多くのオランダ人戦争被害者の方たちが語ったことは、「相手を理解すること。なぜ戦争が起こったのか、正しい歴史を学ぶことによって教訓が得られる」といった、平和維持のための相互理解の大切さでした。

記念品

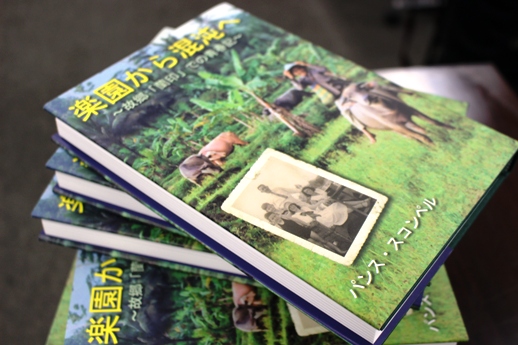

スピーチ、質疑応答を終えた後、オランダ人の方々より記念品となる本を受贈。

旧日本軍に捕らわれ、収容所で4年間を過ごしたパンス・スコンペル氏による体験記『楽園から混沌へ ~故郷「蘭印」での青春記~』が図書館に寄贈されました。

閉会の挨拶

交流会の発起人である折田元教授は「オランダとの戦争を知らない学生たちがいるので、まず過去の事実を知ってもらうことが大切。学生たちにはヒロシマ、ナガサキの印象が強くあるでしょうが、日本は戦争の被害者というだけでなく加害者でもあったことを認識することが、平和を築くためにも重要です」と言います。

交流会を締めくくる挨拶では、戦争体験や交流会の意義を交えながら、来訪したオランダ人の方たちに感謝を述べました。

懇親会

学生たちは戦争被害に遭ったオランダ人の方たちがどんな思いで過ごしてきたか話が聞け、平和に対する思いや大学生活などについて知ってもらうことができました。オランダ人の方のなかには、日本に滞在中、観光だけでは変わらなかった日本に対する思いが、学生たちと直接、対話をすることでイメージが変わったという方もいるそうです。

交流会後は、食事を囲みながら懇親会が開かれ、学生たちの手から記念品が贈られました。