「究める」では、大学院に携わる人々や行事についてご紹介します。

今回は、久しぶりに現役大学院生に院生生活や研究についてお聞きする「大学院の生活」をお届けします。本記事では、経済学研究科 経済学専攻 博士前期課程1年の松尾 美紀(まつお みき)さんにお話を伺いました。

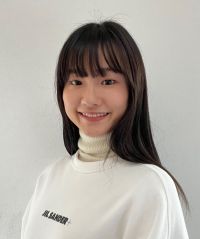

松尾 美紀(まつお みき)さん

研究科:経済学研究科

専攻:経済学専攻

課程:博士前期課程1年

研究内容について

大学時代から海洋プラスチック問題に関心を持っており、現在は「消費者行動」「プラスチックごみ問題」をキーワードとして研究を行っています。プラスチックごみの増加は自然環境や海洋生物、経済などに数多くの悪影響を及ぼしています。その中でも、海洋プラスチック汚染は深刻な問題であり、主な原因である使い捨てプラスチックとの付き合い方を見直す必要があります。脱プラスチックに向けて、世界中で積極的な取り組みが行われおり、日本においてもレジ袋有料化義務や紙ストローの導入などが代表例として挙げられます。

修士論文では、環境に配慮するために現在の生活を無理や我慢をして変えるのではなく、使い捨てプラスチックの利便性を認めた上で、ついつい無意識のうちに環境配慮行動を行ってしまうような、消費者の心理や行動特性に働きかけるアプローチ方法について分析する予定です。

1週間のスケジュールについて

大学院生として、どのような1週間を過ごしているかについてお聞きしました。

| 午前 | 午後(昼) | 午後(夜) | |

|---|---|---|---|

| 月 | 授業★ | アルバイト | 研究・課題★ |

| 火 | 授業 | 授業 | 研究・課題 |

| 水 | 課題 | 授業 | 研究 |

| 木 | 課題 | アルバイト | 研究 |

| 金 | 課題 | アルバイト | 研究 |

| 土 | 授業 | 自由 | 課題 |

| 日 | 研究・課題 | 自由★ | 自由 |

<Pick Up!>

★授業

大学院の授業は、人数が2~6名程度で少なく、先生の話を一方的に聴くといった講義形式はほとんどありません。プレゼンやディスカッションなどを通じて、学生が主体的に講義を進める形式がほとんどで、とても濃い100分間です。大学院での授業を通じて、受け身ではなく常に「なぜ」「どうして」といった視点を持つこと、自分の意見を持ち、その意見を言語化する力が身につきました。

★研究・課題

大学院生活では、授業時間よりも研究・課題の時間が大部分を占めます。授業でのプレゼンに向けた情報収集や資料作成など「課題」に費やす時間が多いです。博士前期課程1年では、履修科目が多いため課題も多く大変ですが、優先順位をつけて逆算し計画性をもって、日々試行錯誤しながら取り組んでいます。

★自由

週末は友達に会ったりと自由時間を多く取って過ごしています。研究・課題の進捗状況をみながらも週末に余暇の予定を入れることで、やるべき研究・課題をダラダラと行うことなく集中して取り組むことができます。ONとOFFを切り替えるためにも、一週間の中で自由時間を入れることは大切だと考えています。

1日のスケジュールについて

続いては1日のスケジュールについて、具体的に例を挙げていただきました。

| 0時~1時 | 翌日のTo Doリスト作成★ |

|---|---|

| 1時~8時 | 睡眠 |

| 8時~9時 | 朝食 |

| 9時~11時 | 課題 |

| 11時~12時 | 授業 |

| 12時~13時 | 昼食 |

| 13時~18時 | 授業 |

| 18時~19時 | 自由★ |

| 19時~20時 | 夕食 |

| 20時~21時 | 自由 |

| 21時~24時 | 研究・課題 |

<Pick Up!>

★翌日のTo Doリスト作成

一日の終わりにその日の振り返りと一言日記、翌日やるべきことをリスト化しています。就寝前に一日を振り返ることで、翌日やるべきことが明確になり、計画的に研究活動や課題を進めることができます。また、前日にやるべきことをリスト化しておくことで、朝からスムーズに活動することができます。

★自由

この日は授業時間が長いので疲れをとるため、そして再び研究・課題作業を集中して行う、切り替えのために自由時間をとっています。平日は趣味である韓国ドラマ鑑賞をして心身ともにリフレッシュしています。中学生の頃から母と韓国ドラマを観ており、今でもこの時間がとても好きです。

受験生のみなさんへ

大学院では、大学での学び以上に、より学術的に自分の関心分野について究めることができます。研究活動は、楽しいことだけでなく大変なことも多いですが、日々自分自身の成長を感じることができます。私は大学時代、部活漬けの毎日を送っていましたが、現在は日々研究活動に励んでいます。少しでも大学院への進学に興味を持っている人は、その気持ちを大切にして一歩踏み出してみてください。人生の中で非常に濃く思い出深い経験になると思います。

※本記事の内容は、2021年12月時点のものです。

<入試情報や学生の声、教員情報については下記サイトへ!>