広報・広聴活動

ニホンウナギの継続的・急激な減少を特定 中央大学・鹿児島大学・北里大学・国立台湾大学・東京医科大学・東京大学の共同研究によって明らかに

2025年09月08日

※本プレスリリースは、学校法人中央大学、国立大学法人鹿児島大学、学校法人北里研究所北里大学、学校法人東京医科大学、国立大学法人東京大学大気海洋研究所との共同発表です。

中央大学の海部健三教授、鹿児島大学の小谷知也教授、北里大学の吉永龍起教授、国立台湾大学の韓玉山教授、東京医科大学の篠田章准教授、東京大学の板倉光助教・脇谷量子郎特任准教授からなる研究チームは、絶滅危惧種に指定されているニホンウナギの資源動向を、多様な漁業データと科学的モニタリング調査を用いて解析しました。その結果、ニホンウナギ資源量の減少が明らかにされました。この研究結果は2025年9月1日付で、Elsevier社が出版する国際学術誌「Regional Studies in Marine Science」に掲載されました。

<本研究のポイント>

・河川生活期のニホンウナギの資源量を、シンプルな資源量の指標であるCPUE(単位努力量あたりの漁獲量)を利用して調査

・シラスウナギについては、日本と台湾の科学モニタリングデータを取得

・成育期のより大きなウナギについては、ウナギ放流による影響の少ない8水域のデータを取得(うち6水域は過去の研究のデータをアップデート)

・統計モデルを使い、資源量の指標となるCPUEの経年変化を解析

・成育期のウナギ(いわゆる天然ウナギ)では、8つのデータセットのうち、7つでCPUEが有意に減少。残る一つでは有意に増加

・なかでも、繁殖のために産卵場へ向かうウナギが大部分を占める底引網漁業では、3世代時間(約24年)で99.9%の減少と推測された

・シラスウナギでは、年変動が大きく有意な増減は確認されなかった

・より詳細な情報を得るため、より広範囲・長期間の科学的モニタリングを可能にする国際的な枠組みが必要とされる

1. 研究の背景

ニホンウナギ(Anguilla japonica)は、マリアナ諸島西方で産卵し、日本を含む東アジアの河川や沿岸域で成長する降河回遊魚です。シラスウナギは養殖に利用されるため高い商業的価値を持ちますが、人工繁殖技術は商業規模ではまだ確立されておらず、全ての養殖ウナギは天然資源に由来しています。そのため、資源の持続性は漁業や消費文化に直結する大きな課題となっています。しかし1970年代以降、ニホンウナギ資源は著しく減少し、2014年には国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで絶滅危惧種(EN)に指定されました。

ウナギ類は河川と海洋を行き来する特異な生活史を持つため、資源動態を把握することは容易ではありません。2014年には日本の漁獲データを用いた資源評価モデルが開発されましたが、利用できるデータが限られていたため、資源管理方策立案の基礎とするには不確実性が大きすぎます。このような状況では、漁獲努力量あたりの漁獲量(CPUE)1といった、よりシンプルな指標が資源動向を把握する手掛かりとなります。これまでの研究では、日本沿岸の一部の漁業データを解析して資源の減少傾向が示されてきましたが、淡水域のデータが含まれないこと、調査期間が短いこと、シラスウナギ漁業に無報告が多く統計の信頼性が低いことなど、いくつかの制約が残されていました。

本研究では、これらの制約を克服するために既存の沿岸漁業データを更新するとともに、淡水域の漁業や科学的モニタリングデータを新たに加えて解析を行いました。さらに、日本と台湾で研究者と漁業者が協力して実施してきたシラスウナギのモニタリングデータを利用することで、未報告漁獲の影響を最小化しました。多様で信頼性の高いデータに基づいて資源動向を検証することで、ニホンウナギの将来に関する国際的な議論に資する最新かつ最良の科学的知見を提供することが、本研究の目的です。

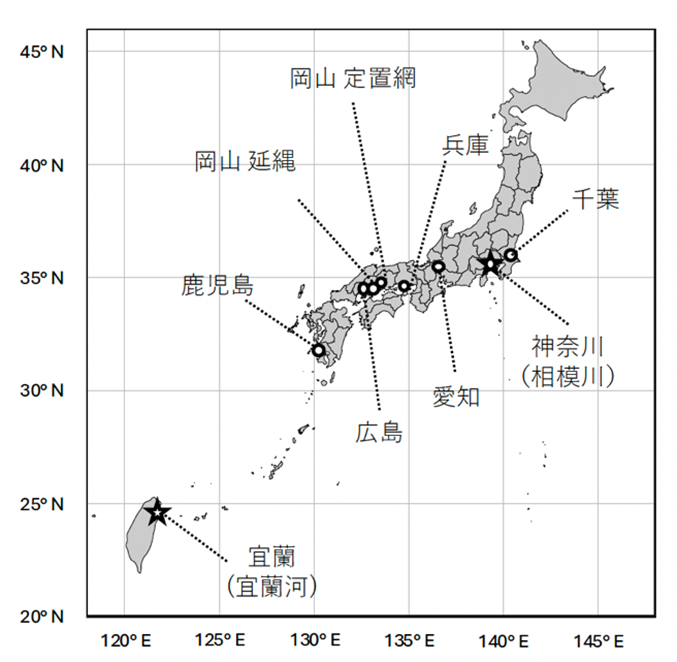

図1 ウナギ資源量データの取得地点:〇印は成育期のウナギ(いわゆる天然ウナギ)のデータを収集した地点を示し、☆印はシラスウナギのデータを取得した地点を示す。神奈川県は成育期のウナギの漁業データを収集した地域であると同時に、シラスウナギのモニタリングが行われた相模川が位置する。

1「漁獲努力量あたりの漁獲量」は英語では「Catch Per Unit Effort」と呼ばれ、CPUEと略されます。これは、漁獲した量を「どれだけの労力や道具を使ったか」で割った値です。例えば、同じ10匹の漁獲であっても、昔は1つの網で10匹獲れたのが、現在は3つの網を使わないと10匹獲れないとすれば、CPUEは下がったことになります。CPUEは魚の資源の量を示す指標であり、このため資源量のおおまかな変化を知る手がかりとして広く利用されています。

2. 研究の内容

本研究では、絶滅危惧種に指定されているニホンウナギの資源動態を多角的に明らかにすることを目的として、日本および台湾における漁業データや科学的モニタリング調査の記録を総合的に解析しました。

成育期のウナギ(いわゆる「天然ウナギ」)については、日本各地の沿岸漁業協同組合や漁業者から提供されたデータに基づき、2000年代から2024年にかけての傾向を再評価しました。さらに、利根川下流域でのウナギ漁業者による漁獲データと、鹿児島県の小規模河川で研究者が電気ショッカーを用いて毎年継続的に実施してきたモニタリング調査のデータを解析しています。これらの水域は放流の影響が少ないことが確認されており、自然環境下で加入・成長した個体の資源動態を把握するうえで貴重な情報となります。データを取得した水域は図1にまとめています。

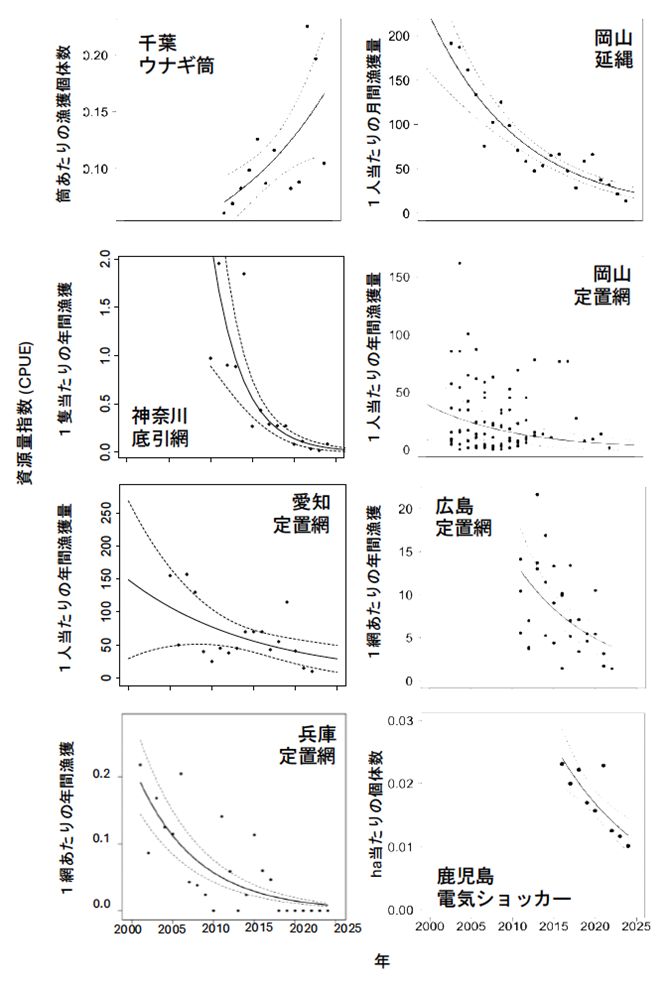

図2 日本における成育期のウナギ(天然ウナギ)の資源量指標(CPUE): 各プロットは各年に観察されたCPUEを、実線および点線は、推定されたCPUEの増減と95%信頼区間を示す。 データを提供いただいた漁業協同組合の存在する県名と漁法がそれぞれのグラフに示されている。

シラスウナギについては、日本の相模川と台湾の宜蘭河で行われてきた科学的モニタリング調査のデータを用いました。これらの調査は研究者と漁業者が協力しながら長期的に実施されており、公式統計に含まれない未報告漁獲の影響を最小限に抑えることができる点で非常に重要です。相模川では2009年から毎月の大潮期に採捕調査(鰻川計画)が行われ、宜蘭河では2012年から漁業者と研究者の協働で定置網の漁獲量を記録してきました。これらのモニタリングデータは、ニホンウナギのシラスウナギ加入量の年変動を把握する上で、世界的にも貴重な記録です。

解析にあたっては、漁獲量を重量あるいは尾数で表した応答変数を用い、漁獲努力量(使用した網の数や漁期など)を考慮した統計モデルを構築しました。一般化線形モデル(GLM)や一般化線形混合モデル(GLMM)を適用し、漁業者ごとの違いや調査努力量を統計的に補正しました。さらに、IUCNレッドリストの評価基準に基づき、ニホンウナギの3世代に相当する24年間での減少率を推定しました。

結果として、成育期のウナギ(天然ウナギ)の資源量指数(CPUE)に関しては、8つのデータセットのうち7つで有意な減少が確認され、推定される3世代あたりの減少率は79.2%から99.9%に達しました(図2)。特に、神奈川県や広島県では、産卵のためにウナギが海へ降る10月から12月に大部分の漁獲が集中していましたが 、これら繁殖に向かう個体が多くを占める水域において、CPUEは大幅に減少していました。一方、利根川下流域のデータでは増加傾向がみられましたが、この地域では降河回遊期の漁獲割合が低く、主に未成熟の黄ウナギが漁獲の対象となっていると考えられます。

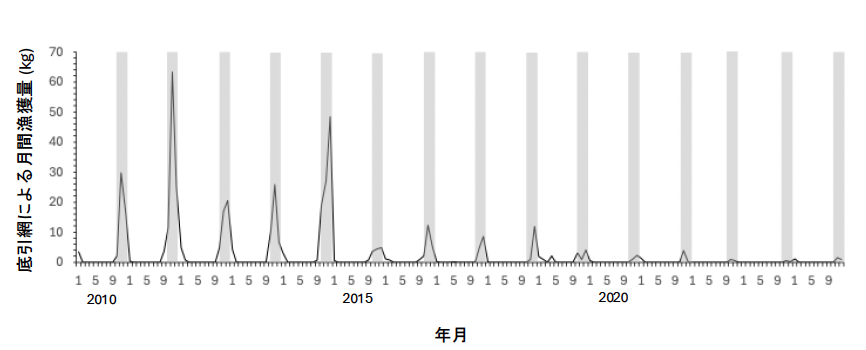

図3 神奈川県の底引網漁業におけるウナギ漁獲の月別推移:10月から12月の期間は網掛けで示す。ニホンウナギが産卵場へ向かって川を降り海に出るこの時期に漁獲が集中していることから、この漁業で漁獲されたウナギの多くは、産卵回遊を開始した「銀ウナギ」であったと推測される。

2 ウナギは海で生まれ河川で成長する降河回遊魚である。ニホンウナギは河川で「黄ウナギ」として数年から10数年成長した後、成熟を開始すると「銀ウナギ」と呼ばれるようになり、繁殖のために川を降ってマリアナ諸島西方にある産卵場へ向かう。一般的に、資源量など生物の数の増減を検討するときには、繁殖に参加する親の数を指標とする。ニホンウナギの場合、マリアナ諸島近海で産卵する親の数を調べることは現在のところ不可能であることから、河川から海に向かう「銀ウナギ」の数が、その資源量を把握するための最良の指標とされている。今回の研究では、神奈川と広島の漁業において、銀ウナギが産卵回遊を開始する10月から12月に漁獲が集中しており、それぞれ92.4%と68.2%であった。3世代時間(24年間)の減少率はそれぞれ99.9%と92.2%と推測されている。

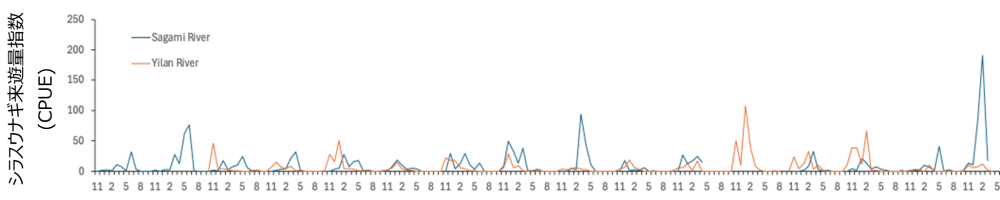

これに対して、シラスウナギの加入量については、相模川と宜蘭河の両方で統計的に有意な増減傾向は検出されませんでした(図4)。シラスウナギの加入は黒潮などの海洋環境要因に強く左右されるため、年ごとの変動が大きいことが要因と考えられます。解析期間は約15年と比較的短いため、長期的な傾向を明らかにするには今後も調査を継続することが必要です。

図4 相模川および宜蘭河におけるシラスウナギCPUEの変化: 月ごとに行われた科学的モニタリングデータ。青い線は相模川、オレンジの線は宜蘭河を示す。新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とした行動制限の影響で、一部に欠測値が含まれる。

このように本研究は、沿岸域と淡水域における漁業データと科学的モニタリングの両方を解析することで、従来よりも包括的にニホンウナギ資源の動向を明らかにしました。多様で信頼性の高いデータを活用することで、これまで見えにくかった資源減少の実態を浮き彫りにし、今後の国際的な資源管理や保全政策を立案するうえで重要となる科学的根拠を提供しました。

3. 研究の成果、今後の展開

本研究により、沿岸域と淡水域、漁業と科学的モニタリングを含む多様なデータを統合することで、ニホンウナギ資源の現状がより明確になりました。特に、銀ウナギが多く含まれる地域で顕著な減少が示されたことは、資源管理の重要性を際立たせています。

今後は、今回得られた成果を基盤として、より長期的かつ広域的なモニタリング体制の整備が求められます。特に、モニタリングを韓国や中国を含む東アジア全域に拡大することは、東アジアの共有資源であるニホンウナギの保全と持続的利用に不可欠です。

4. 謝辞

本研究にデータを提供してくださった漁業者および漁業協同組合の皆さまに、心より感謝申し上げます。また、シラスウナギの科学的モニタリングにご協力いただいた青山潤博士、阿見彌典子博士、古川史也博士、筒井繁行博士に感謝いたします。本研究は、旭硝子財団ブループラネット特別環境研究「ニホンウナギの保全と持続的利用を可能にする管理指標の研究」、中央大学、水産庁「ウナギ供給安定化事業」、日本学術振興会科学研究費補助金(16K07851, 21K05751, 22H00371)、台湾行政院国家科学技術委員会(MOST111-2313-B-002-016-MY3)の助成を受けて実施されました。

5. 論文情報

・タイトル: A decade after being listed as Endangered: Japanese eel stock inferred from fishery-dependent and independent monitoring records(絶滅危惧種指定から10年:漁業記録と科学的調査から明らかにされたニホンウナギの資源動態)

・著者:海部健三(中央大学)・板倉光(東京大学)・小谷知也(鹿児島大学)・篠田章(東京医科大学)・韓玉山(国立台湾大学)・吉永龍起(北里大学)・脇谷量子郎(東京大学)

・掲載誌:Regional Studies in Marine Science

・掲載日: 2025年9月1日

・DOI:https://doi.org/10.1016/j.rsma.2025.104456

問い合わせ先

< 研究内容に関するお問い合わせ >

■中央大学 法学部・教授 海部健三(かいふ けんぞう)

E-mail: kkaifu001t[アット]g.chuo-u.ac.jp

< 取材に関するお問い合わせ >

■中央大学 研究支援室

TEL: 03-3817-7423または1675 FAX: 03-3817-1677

E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp

■鹿児島大学広報センター

TEL: 099-285-7035 FAX: 099-285-3854

E-mail: sbunsho[アット]kuas.kagoshima-u.ac.jp

■学校法人北里研究所 広報室

TEL: 03-5791-6422 FAX: 03-3444-2530

E-mail: kohoh[アット]kitasato-u.ac.jp

■学校法人東京医科大学 企画部 広報・社会連携推進室

TEL: 03-3351-6141(大学代表)

E-mail:d-koho[アット]tokyo-med.ac.jp

■東京大学大気海洋研究所 共同利用・共同研究推進センター 広報戦略室

E-mail: kouhou[アット]aori.u-tokyo.ac.jp

※[アット]を「@」に変換して送信してください。