広報・広聴活動

世界規模で絶滅危惧種のウナギ消費の実態を把握 DNAバーコーディングと生産・貿易データを組み合わせた分析により「どの国・地域で」「どの種のウナギ」が消費されているのかを解明

2025年08月21日

中央大学法学部の海部健三教授と白石広美研究員、および台湾国立大学の韓玉山教授は、分子生物学的手法と定量的な世界的推定値に基づく研究により、世界規模のウナギ消費実態を明らかにしました。今回得た消費データは、世界の小売店・外食店で販売されているウナギとその加工品の種をDNAバーコーディングによって特定し、その結果を生産量と貿易統計によって重み付けする新手法を用いて統合、算出しています。この研究結果は、2025年8月15日に国際学術誌「Scientific Reports」に掲載されました。

<本研究のポイント>

・DNAバーコーディングと生産・貿易統計を統合することにより、世界規模の消費実態を把握

・11か国・地域26都市で収集したウナギ製品279点について、遺伝子から種を特定

・漁業・養殖生産量と貿易統計より、世界各国のウナギ流通量を推定

・世界消費の99%以上が、IUCNレッドリスト掲載の絶滅危惧種3種に集中

・最も消費量されている種はアメリカウナギ。次いでニホンウナギ、ヨーロッパウナギ

・消費の中心は東アジアで、全世界のウナギの64〜85%を消費

・1人あたりのウナギ供給量世界一は日本。次いで香港、韓国、マカオ

・統計データにより世界のウナギ供給量に2.4倍の相違があるなど、ウナギに関する統計は不透明

1. 研究の背景

水産物は人類にとって重要な資源です。しかし、農産物と異なって水産資源、特に漁業資源は、自然の生態系に依存しており、乱獲や資源枯渇のリスクにさらされています。特に、特定の地域の強力な需要が他地域の資源を過剰に利用する構図は、世界の水産資源管理に深刻な課題を突きつけています。

ニホンウナギやヨーロッパウナギを含むウナギ属魚類全16種(Anguilla spp.)は、世界的に重要な水産資源です。養殖に用いる稚魚(シラスウナギ)は国際的に高値で取引され、密漁・密輸を含む違法行為も発生しています。IUCNが評価した12種のうち10種が絶滅危惧または準絶滅危惧に分類され、その減少には成育場環境の劣化、過剰漁獲、海洋環境の変化、病原体の拡散などの要因が関与しているとされています。特定のウナギ属魚類の減少や規制強化は、国際取引を通じて、他種や規制の緩い地域へ需要をシフトさせます。例えば、ニホンウナギのシラスウナギ採捕量の減少はヨーロッパウナギの需要を増大させ、ヨーロッパウナギがワシントン条約により保護されると、需要は東南アジアや北中米のウナギへと向かいました。ウナギ属魚類の保全と持続的利用のためには、地球規模のウナギの消費動向の把握が欠かせませんが、これまで、グローバルな消費実態は把握されていませんでした。

加工品として取引されることの多いウナギは外見から種を判断することが困難ですが、DNAバーコーディング技術を用いることで、種を正確に特定することができます。この技術により地域単位の種構成を把握することは可能ですが、国・地域間の流通量の差を考慮し、全世界規模で流通するウナギの種構成を理解するためには、国ごとのウナギ流通量を加味することが不可欠です。このため本研究では、世界からウナギ製品を収集し、遺伝子を用いて種同定を行うとともに、生産・貿易データの解析結果から得られた各国の国内流通量を算出することによって、世界規模で「どの種が」「どの国・地域において」消費されているか、明らかにしました。

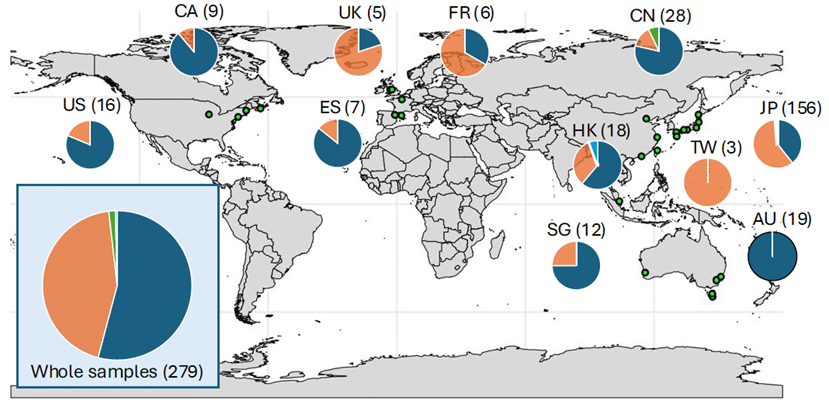

緑の点はウナギサンプルを採集した都市。円グラフは11カ国・地域の種構成を示す。■アメリカウナギ、■ヨーロッパウナギ、■ニホンウナギ、■インドネシアショートフィンウナギ。ヨーロッパウナギは日本と中国、インドネシアショートフィンウナギは香港でのみ検出されている。左下の「Whole samples」は、流通量を考慮していない単純な種構成を示す。

2. 研究の内容

本研究では、ウナギ属魚類の世界的な消費構造を明らかにするため、2023年から2025年にかけて、東アジア、欧州、北米、オセアニア、東南アジアの11か国・地域26都市で、ウナギおよびその加工品282点を収集しました。採取対象には蒲焼き、生鮮品、惣菜、飲食店の料理などが含まれ、得られたサンプルについてはDNAバーコーディングにより種同定を行いました。また、FAO(国連食糧農業機関)と日中韓台により構成されるウナギ資源管理組織である通称「非公式協議」の生産統計、国連貿易統計(UN Comtrade)の輸出入データを用いて、2020~2022年の各国の国内ウナギ流通量(生産量+輸入量-輸出量)を推定し、各国ごとの種構成に対して国内流通量を重み付けすることにより、世界規模の消費構成を算出しました。

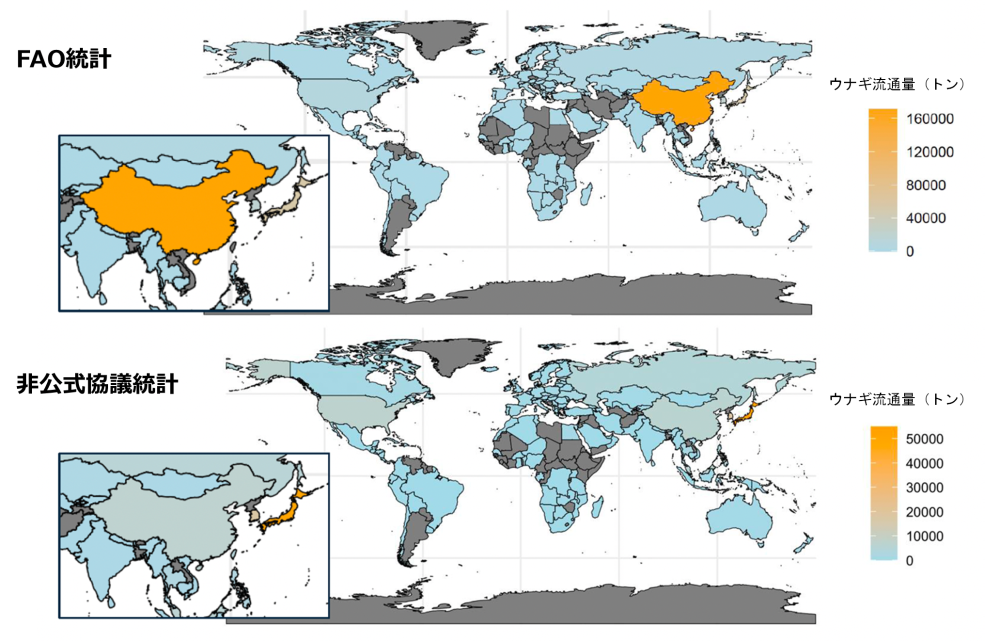

解析できた279点からは、アメリカウナギ、ニホンウナギ、ヨーロッパウナギ、インドネシアショートフィンウナギの4種が確認されました(順に54.1%、44.1%、1.4%、0.4%)。FAO統計に基づく全世界の年間平均供給量は約28.6万トン、「非公式協議」統計では約12.1万トンと大きな差があり、その主要な要因は、中国の養殖生産量の報告値の差にありました(FAO統計では約25〜28万トン、非公式協議統計では約8〜12万トン)。国内流通量上位三カ国は、FAOデータでは1位から中国、日本、韓国の順となり、非公式協議データでは日本、韓国、アメリカの順でした。1人当たり供給量はデータソースに関わらず日本(436g)が世界第一位、次いで香港(428g)、韓国(367g)、マカオ(279g)と、東アジア4カ国・地域が5位のオランダ(183.2g)を引き離していました。

下の図はFAO統計、下の図は東アジア「非公式協議」の報告量に基づく。二つの統計データでは中国の養殖生産報告量が大きく異なるため、流通量の順位も異なる。上下の図で流通量を示す色に違いがあることに注意。グレーはデータのない国・地域。データソースに関わらず、東アジアの流通量が世界の大半を占めしていることがわかる。

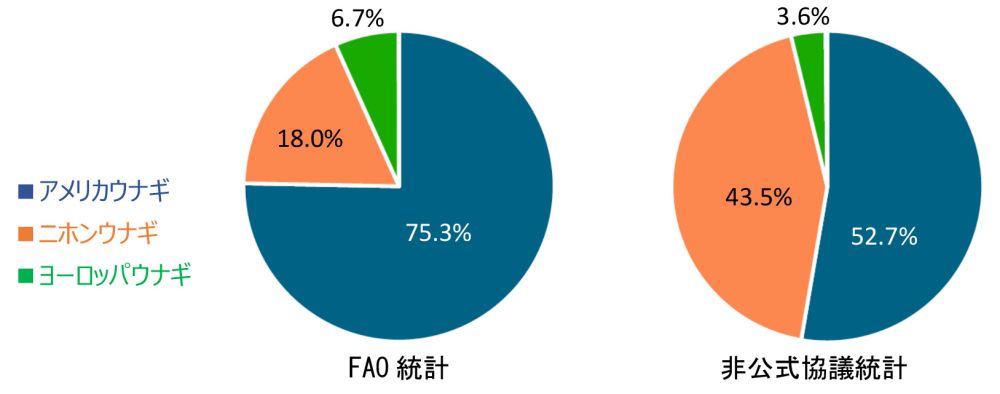

種構成を供給量で補正した世界消費推定では、FAO統計ではアメリカウナギ75.3%、ニホンウナギ18.0%、ヨーロッパウナギ6.7%、インドネシアショートフィンウナギ0.02%、「非公式協議」統計ではアメリカウナギ52.7%、ニホンウナギ43.5%、ヨーロッパウナギ3.6%、同0.2%となりました。いずれの推定でも、消費の99%以上がIUCNレッドリスト掲載の絶滅危惧種3種(アメリカウナギ・ニホンウナギ・ヨーロッパウナギ)に集中していました。ウナギ消費の世界的な中心は東アジアであり、文化的嗜好と購買力がその背景にあると考えられます。

左はFAO統計、右は非公式協議統計をもとに推定。いずれの場合も、世界で最も多く消費されているウナギはアメリカウナギ、次いでニホンウナギ、ヨーロッパウナギ。ヨーロッパウナギについては、欧州内の消費量を推測して補正している。

3. 研究の成果、今後の展開

本研究は、世界規模でウナギ属魚類の種別消費構造を定量的に示した初の事例であり、世界で消費されているウナギの99%以上がIUCNレッドリスト掲載の絶滅危惧種3種に集中している現状と、ウナギ養殖と国際取引に関する統計の欠陥を明らかにしました。これらの結果は、現状ではウナギ資源の持続的利用が極めて困難であること、そして、生産と貿易に関する統計の精度向上が急務であることを示しています。今後は、今回の調査で対象とされなかった地域や種に対する消費動向の把握と、生産・貿易統計の精度向上に向けた方策の提示が不可欠と考えられます。

4. 謝辞

この研究は、中央大学特定課題研究「東アジアにおけるウナギ属魚類消費実態の解明」、旭硝子財団ブループラネット特別環境研究「ニホンウナギの保全と持続的利用を可能にする管理指標の研究」、科学研究費補助金 基盤研究(A)(JP22H00371)、台湾国家科学及技術委員会(NSTC 111-2313-B-002-016-MY3)によって進められました。サンプル収集に協力いただいた板倉さん、籠橋さん、萩原さんと、一橋大学軽音楽部の国際的ネットワークに感謝します。

5. 論文情報

・タイトル: Global consumption of threatened freshwater eels revealed by integrating DNA barcoding, production data, and trade statistics(和訳:世界の絶滅危惧種ウナギ属魚類の消費〜DNAバーコーディング、生産データ、貿易統計の統合による解明)

・著者:海部健三 (中央大学)・韓玉山(国立台湾大学)・白石広美(中央大学)

・掲載誌:Scientific Reports

・掲載日: 2025年8月15日

・DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-15458-y

問い合わせ先

< 研究内容に関するお問い合わせ >

■中央大学法学部・教授 海部健三(かいふ けんぞう)

TEL: 03-5978-4248 E-mail: kkaifu001t[アット]g.chuo-u.ac.jp

< 取材に関するお問い合わせ >

■中央大学 研究支援室

TEL: 03-3817-7423または1675 FAX: 03-3817-1677

E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp

※[アット]を「@」に変換して送信してください。