学部・大学院・専門職大学院

泉南・紀北・伊勢における景観・測量及び聞き取り調査

文学部人文社会学科 日本史学専攻 4年

熱田 順

二〇一三年一月五日(土)

序

筆者は、卒業論文の本格的な執筆を控えた昨年の夏に、かねてより論文のフィールドに定めていた畿内近国への景観調査へと赴いたのだが、その際に当時学部内で発足したばかりであった「学外活動応援奨学金制度」を活用させていただくことが出来た。本稿はその調査活動の報告書であるが、本論に入るのに先立って今回の調査に及ぶことになった経緯の説明から始めていくことにしよう。

筆者は本大学の文学部で日本史学を専攻している学部生である。御存じの方も多いとは思うが、日本史学科では本格的な演習授業(=ゼミ)は三年次よりはじまる。私が所属していたのは中世史を専門として扱うゼミであったが、正直に言って高校時代からお世辞にも学業成績が良いとは言えなかった私にとってゼミの授業は始めのうちはついて行くための予習だけで一杯一杯という感じであった。しかし、高校まで嫌々学んできた受験日本史とは全く異なる世界観で執筆された日本史学の専門書(と言っても、使用していたテキストは一般向けの啓蒙書であったが、当時の筆者にとっては紛れもない「専門書」であった)には、これまで考えたことも無かった中世民衆の思想や慣習がこれでもかとばかりに面白く描き出されており、それは二〇代になって間もない若者を夢中にさせるだけの輝かしい魅力を放っていた。気が付くとそれまでは義務であったゼミの予習が楽しみへと変わっていたことに気が付いたのは恥ずかしながらつい最近のことである。

「学問」としての日本史の面白さに魅了され始めていた三年次の後期に筆者はいよいよ歴史学の真髄とも言える「史料読解」を行なうこととなる(中世史のゼミでは前期は論文講読を、後期は史料講読を行なっていた)。歴史学は「史料(×資料)」と呼ばれる素材から様々な当時の状況を復元させていく学問であるから、この作業はいわば歴史学の心臓部とも言える重要な工程である。また、一言に「史料」と言ってもその内実は多種多様で、文字史料から考古史料まで挙げればきりが無いほどであるのだが、ゼミではやはり基本史料である文字史料の読解を行なった。筆者のゼミで講読した史料は『吾妻鏡』(中世前期の基本史料、九条兼実筆)と『政基公旅引付』(中世後期の史料、九条政基筆※以下『旅引付』と略記)であった。どちらも非常に面白く、少し読み方や視点を変えてみるだけで様々な解釈の可能性へと繋がってゆく史料読みの面白さに筆者はまたしても興味を覚えた。とりわけ『旅引付』においては、教科書などには到底出てこないような戦国時代の一般民衆の躍動的な姿が極めて鮮明に描き出されており、大して読めもしないくせに一生懸命漢文と格闘したものであった。この史料をゼミで読み進めるうちに、この史料をもっと深く読みこんでみようという気持ちになり、たったそれだけの理由で私は大事な卒業論文のテーマを決めてしまったのであった。

ところで、この『旅引付』は、戦国時代の日根荘(現在の大阪府泉佐野市に比定)に居住する人々の日々の生活の様子を、当時現地に赴任していた前関白九条政基が書き留めたいわば日記である。それをテーマとして選んだからにはやはり現地に赴いてみたいという衝動にかられ、指導教授や研究会を通して知り合った方々の勧めもあって私は昨年の春に初めて日根荘へと歩を進めた。これが一回目の巡検であり、そこで得たものは非常に多かった。しかし単独行動のせいもあり、とても「調べつくした」という実感までは湧いてこなかった。そこで卒論の本格的な執筆に取り掛かる前にもう一度現地に入ろうと思い立ったのが、今回の夏の調査の直接的なきっかけである。もちろんこれ以外にも理由は山ほどあるのだが、それは後述に譲り、ひとまずここをもって前置きの終わりとする。以下、「日根荘巡検」・「伊勢神宮・根来寺・粉河寺調査」という風にテーマ分けしてそれぞれについて論じていく。

第一章 日根荘巡検報告

【写真1】大木地区(旧入山田村)の概観(土丸城本丸付近より撮影)

【写真2】

【写真3】慈眼院金堂

【写真4】慈眼院多宝塔

【写真5】中家住宅概観

【写真6】犬鳴山七宝瀧寺内にある「行者の滝」

【写真7】火走神社(旧瀧宮)

【写真8】入山田蓮華寺

【写真9】香積寺跡

【写真10】禅徳寺

【写真11】西光寺薬師堂

【写真12】西光寺裏側の墓地の中にある無縁墓

【写真13】長福寺跡推定地と五輪塔(写真中央に小さな五輪塔がある)

【写真14】

【写真15】円満寺

【写真16】日根神社(大井関大明神)

【写真17】比賣神社(日根神社内に設置)

【写真18】丹生神社(野々宮)

【写真19】総福寺天満宮

【写真20】野々宮跡

【写真21】無辺光院跡推定地から撮影した日根野

第一節 歴史学における景観保護の問題に関して

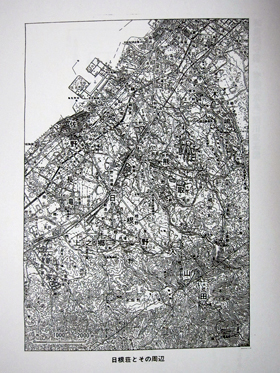

先述の通り、日根荘は『旅引付』の舞台となった荘園で現在の大阪府南端辺りに比定される場所である(末尾【地図(1)】参照)。元々この場所は中世頃の景観が比較的良質のまま保存されており、日本国内でも有数の歴史景観保存地区であった。それが関西国際空港の開発に伴う土地整備の影響を受けて数十年前から大幅な工事が行なわれてしまっているため、その景観も少なからず破壊の対象となってしまっているというのが現状である(末尾【写真1・2】参照)。

そしてここで重要なのが、このような問題は何も日根荘に限定されたものではなく、全国各地で頻繁に行なわれていることだということである。実は歴史的遺構というものは、マンションや大規模施設の建設に伴う土壌確認工事や道路拡張工事などの際に偶発的に発見されることが比較的多いのだが、ここで問題となってくるのが、学問と行政との拮抗である。歴史的遺跡が非常に重要なものであるということに関しては、日本史学に全く精通していないような人であってもよくわかるところであろうと思われる。まして歴史学に携わっている人々からすればそれは言わずもがなである。しかし、その遺跡発見が先述のような別目的の工事による副産物的な事象に過ぎなかった場合は、いかに重要であるとは言っても出土した遺跡の全てをそのまま保存するというのは非常に難しい問題になってくる。

以前、鎌倉駅直近の位置にマンションが建設されることになり、慣例に従って事前に土壌確認工事が行なわれた時のことである。なんとそこから夥しい数の人骨が出土したのである。様々な分野の研究者が集結して調査を行なったところ、そこは中世鎌倉において墓場として使用されていたのではないかという暫定的ではあるが非常に興味深い調査結果が報告された。当時は、日本中世史学を代表する石井進氏等によって中世都市鎌倉の研究が大いに発展を見せていた時期であったこともあり、この大発見は研究者の間でも大いに話題となり、マンション建設を中止して遺跡を保存しようとする気運が高まった。当時の状況を御存じの研究者のお話によれば、名だたる諸研究者が署名をしてまで行政に働きかけたらしい。ところが残念なことにマンション建設は断行され遺跡は数回の調査の後に潰されてしまう結果になってしまったのである。現在そこに行くと「ここに上行寺東遺跡がありましたよ」と言わんばかりのちっちゃな立て札が立てられているらしいのだが、もはや見に行く気すら起こらない。これは、遺跡保存と現代に生きる我々の利便性の兼ね合い(共存?)の難しさを象徴的に表わしている出来事であったと言えるであろう。

調査報告という本稿の目的から逸れた内容と思われた方もいるであろうが、今回、実際に右のような状況が現在進行形のかたちで起こっている日根荘遺跡に足を踏み入れ、その現状をこの目で確かめたことには大きな意義があったと筆者は確信している。学問としての歴史というのは決して特定の人物のみが行なう机上の「お勉強」などではない。古い時代に生きた我々の先祖がどのように暮らし、そして現代の我々へと繋がる文化や考え方をどのような経緯で構築していったのかということは、何も歴史学者だけではなく、より多くの人々が理解して後世へと遺していかなければならない、いわば「無形の遺産」なのである。それを私達に伝えてくれる有限の貴重な「史料」の一つが景観なのである。このように景観保護の重要性を再確認できたことは、今回実際に現地に行くことでこそ得ることが出来た貴重な収穫であったと思っている。

以上、本節では個々の巡検報告に先立って荘内の景観の話から、現在の歴史学が抱える大きな問題の一つである歴史遺跡保護活動についての言及を行なってきた。次節では荘内の巡検報告を主として行なっていく。

第二節 荘内巡検記録

天気にも恵まれた二〇一二年八月九日(実際は前日の夕方から駅やホテル周辺の散策は行なっていたが紙幅の都合上省略する)、かねてより計画を練っていた日根荘の巡検が始まった。今回は計画を立てた当初より御同行していただくことを依頼していた現地の有名な研究者の方がご一緒してくださることになっていたので、期待に胸も高まる。

早朝にホテルを出て直近のレンタカーショップへと移動して車を確保する。因みに、日本史学や民俗学における現地調査は、様々な場所を移動しつつ行なうというパターンが多いので車はマストアイテムとなる。時は午前八時。先述の研究者との待ち合わせは昼頃であり、午前中は単独で周辺の寺院等を巡ることと決めていたので、真っ先に慈眼院へと車を走らせる。慈眼院は日根野にある九条家の菩提寺とされている寺院である。本堂に隣接している建物に案内をしてくださる方がおり、その方に拝観料を支払うと本堂裏の金堂(【写真3】)と多宝塔(【写真4】)へと案内してくれる。金堂は重要文化財に、多宝塔は国宝にそれぞれ指定されているだけあり、非常に見事な建築美であった。

続いて訪れたのが、熊取にある学習センターである。熊取というのは日根野に隣接した地であり、戦国期においても熊取荘として存在していた(【地図(2)】)。熊取は『旅引付』において頻繁に登場しており、日根荘とはかなり密な関係で結ばれていたと考えられている。なお、当地には戦国期に大地主として台頭した中家という家が存在しており、当家に伝わる大量の中世文書は大いに研究の対象とされてきた。

その「中家文書」が所収されている『熊取町史』を購入し、重要文化財として敷地内で保存されている中家住宅(【写真5】)の概観を眺めて熊取の地を後にした筆者は、待ち合わせ場所である歴史館いずみさのへと向かった。なお、初めて現地に入られる方の場合はこの歴史館いずみさのを最初の見学地にしておくことを強く勧めておく。この歴史館では地図付きのパンフレットを安価で購入することができ、これが荘内散策時に非常に役に立つのである。また、それだけではなく展示内容も非常に興味深いものとなっている。中世に作成された日根荘内の地図(ため池の形まで正確に描かれていたことには驚いた)や中世後期の村と領主の関係を模した音声案内付きのジオラマなどもあり、全体的に凝った内容となっている。

歴史館にて御案内をお願いした研究者の方に挨拶を済ませて共に館を後にする。まずは犬鳴山七宝瀧寺に行き、それから旧入山田村→旧日根野村の順番で各所を見て廻ることにした。犬鳴山七宝瀧寺は旧入山田村から山の方向へ二〇分ほど車で行ったところにある寺社である。『旅引付』にも散見される寺社で、当時から修験の寺として認識されていたらしい。また、荘内に守護の軍勢が攻めてきた際に九条政基が身を隠す場所として使用していたことから、日根荘及び領主政基とは浅からぬ繋がりがあったと考えなければならない。因みにここは夕方五時を回ると本堂が閉まってしまい、その先にある「行者の滝」(【写真6】)に行けなくなってしまうので早めに行くのが良い。『旅引付』によれば、この滝のもとでは古くから「請雨の儀式」と呼ばれる雨乞い儀礼が行なわれていたようで、荘民の精神的拠り所の一つとなっていたことがわかる(但し、境内にはこの他にも数箇所に滝があり、具体的にどの滝のもとで儀式が行なわれていたかは明らかになっていないそうである)。この滝が現地ではパワースポットとして有名で、史跡にしては珍しく若い人が多く訪れるのも、中世と現代の繋がりを感じるようで面白い。

さらに境内(といっても山だが)を練り歩いていくと、所々に平たくなっている場所がある。これは当然人為的な作用が加えられたもので、ご一緒して下さった方の御教示によれば、根来寺僧の坊舎が建立されていた跡なのだそうだ。戦国期、この寺の別当を務めていた真福院という人物がいるのだが、彼は根来寺の僧であった。そう考えると、この寺は根来寺が日根荘を掌握するための在地拠点としての機能を持っていた可能性が高いと思われる。

七宝瀧寺の巡検を終え、旧入山田村の巡検に入る。まず向かった先は火走神社である。この神社は中世では「瀧宮(たきのみや)」と呼ばれた入山田全体の惣鎮守であり、『旅引付』によれば毎年八月の下旬に祭礼も行なわれていたそうである(【写真 7】)。この神社の境内には「入山田庄」という文字の刻まれた石燈籠があり、領主が「村」として捉えていた入山田が、村人レベルでの考えでは「庄」であったということがよくわかる非常に興味深い史料である。尤も、その重要さのためか、現在では内部に回収されてしまい一般に公開はされていない。ちなみに、火走神社にはこの辺りでは珍しく駐車スペースがあるので、旧入山田の巡検は基本的にはここを拠点として徒歩によって行なうのがよいであろう。

毘沙門堂や入山田蓮華寺(【写真8】)、香積寺跡(【写真9】)などを経由して、禅徳寺(【写真10】)と西光寺(【写真11】)に向かう。西光寺の裏側には地元の墓地があるのだが、そこに無縁墓があり、境内の至る所から出土した五輪塔などが集められている(【写真12】)。聞いたところでは、数年前に藤木久志氏を中心とする調査団が調査に入ったことがあるそうだが、ここ以外にも境内には多数の五輪塔の類が見受けられ、それらの調査も今後必要となってくるとのことであった。

次に目指したのは長福寺跡である。入山田の長福寺というのは、領主九条政基の直務支配の折、入山田方の政所として利用されたと考えられている場所であるが、現在は遺構などは残っておらずに小さな五輪塔が置いてあるだけである(【写真 13】)。この長福寺について従来の研究では、政基の直務支配時の居住地及び政所としての機能を有したとされているのであるが、現地の研究者によればこの考え方にはやや不明瞭な点があるということであった。まず、長福寺を「居住地=政所」と考える見方について、気を付けて史料を読んでみると、「長福寺に参って政務を行なう」という旨が記されている箇所が見受けられる。ここから、長福寺に「居住地」・「政所」両方の機能があったと考えるのは難しいのではないかということであり、筆者もこの考えには賛成である。次に、長福寺の位置についてである。従来は【写真14】の右奥の辺りに長福寺があったとされてきた。しかし、実際に現地に行ってみると、この考え方には異議を差し挟む余地が充分にあることがわかる。実は【写真14】を撮影したのは、円満寺(【写真 15】)といって中世において入山田村民の集会場の役割を担っていた建物の前なのである。写真から一目瞭然なように、円満寺から長福寺は丸見えで、しかも 見下ろすような位置関係となっている。九条政基は荘民の前に姿を現すことは殆どなく、それは前関白としての自尊心が極めて高かったためであろうと考えられている。この大前提を踏まえた時、右の位置関係が大きな矛盾を孕んでいることに気が付くであろう。但し、この点に関しては飽くまでも推測による疑問に過ぎないので、今後の研究の深化に期させていただきたく思う。ただ、文字史料からの情報だけではなく、それにプラスして今回のような現地調査を行なうことではじめて新しい発見へと到達することも往々にして有り得るのだということをここでは強調しておきたい。

午後三時を過ぎた頃、入山田の巡検を終えた筆者は当初の計画通り日根野へと車を走らせた。朝のうちに訪問した慈眼院には駐車場があるので、先程の火走神社同様、日根野を巡検する際にはここを拠点とするのが良いであろう。

まず最初に向かったのは慈眼院から三〇〇メートルほど歩いたところにある日根神社である(【写真16】)。この神社は大井関大明神とも称される日根荘全体の鎮守であったと考えられており、『旅引付』によれば毎年大規模な祭礼も催されていたようである。元正天皇の在位時に制定された和泉五社のうちに数えられる本神社には、比賣神社(【写真17】)や丹生神社(【写真18】)などが勧請されている。

日根神社を出た後、総福寺(【写真19】)や野々宮跡(【写真20】)などを経由して無辺 光院跡推定地へと向かう。無辺光院は、政基の直務支配時に日根野村方の政所が置かれていたところである。その無辺光院跡と考えられている場所には現在のところ、目印になるようなものは一切無く、田んぼが密集している場所の少し小高くなっている場所がそうだったのではないかと言われている程度である。【写真 21】はその推定地付近に立って撮ったものであるが、確かに日根野全体が見渡せて且つ集落からはある程度の距離がきちんと置かれている。確定的なことを言うだけの学識が筆者には無いが、場所に関しては恐らく従来の指摘が適切であろうと思われる。

以上、全てではないが日根荘内巡検の記録を綴ってきた。昨春に 既に一度廻っていたこともあり、道に迷うなどのトラブルもなく比較的円滑に巡検を行なうことが出来た。また、出発前に巡検箇所をピックアップしておき、大体の巡検ルートを予め決めておいたことも、プラスに働いたと言える。しかし、何と言っても事前に現地の研究者の方に連絡を取り、様々な御教示をいただきつ つ御案内していただけたことが、今回の巡検を充実たらしめた最大の要因である。現地の各史跡に関する驚くほどの深い知識や、研究史ならびに史料に関してもこれまた深い見識をお持ちである氏のお話を聞くことは、筆者にとって非常に貴重な体験であった。許可を得ていないため、個人名等の個人情報を明記することは差し控えるが、この場を借りて氏に厚い感謝の意を記し本章の終わりとしたい。

第二章 伊勢神宮・根来寺・粉河寺における調査記録

【写真22】根来寺多宝塔

【写真23】根来寺大伝法堂

【写真24】根来寺境内の無縁墓

【写真25】「天正八年」と彫られた五輪塔

【写真26】地輪拡大写真

【写真27】「文明○○七月」と彫られた五輪塔(写真中央)

【写真28】地輪拡大写真

【写真29】根来寺境内無縁墓にある宝篋印塔

【写真30】伊勢神宮内宮にある宝篋印塔

【写真31】「天文六年」と彫られた五輪塔

【写真32】地輪拡大写真

【写真33】粉河寺境内の無縁墓

【写真33】粉河寺境内の無縁墓

【写真34】「天文六年」と彫られた五輪塔

【写真35】地輪拡大写真

前章では、計画一日目の日根荘巡検について述べてきた。本章では二日目から三日目にかけて行なった調査について述べていくのだが、それに先立ってまずは、畿内からみてかなり遠方にあり、今回の調査対象地の中で一ヶ所だけ明らかに毛色の異なる伊勢神宮に入ることになった経緯の説明をしておかなければならないだろう。

筆者は一昨年の夏より、とある古文書調査団の活動に参加させていただき色々と御教示を賜っている。その調査団は中央大学が中心となって様々な大学と提携して活動を続けているものであり、参加されている研究者の方に関しても、その御専門は日本中世史をはじめとして近世史や近現代史、さらには社会学や民俗学など非常に多岐にわたっている。正に学際的な調査団であり、そこで行なわれる研究者同士の最先端の情報のやり取りは、筆者にとって何物にも代え難い勉強の場となっている。そこで知り合った民俗学研究者で現在はとりわけ石造遺物のデジタルアーカイブ化に努めておられる方がいらっしゃる。伊勢信仰や伊勢御師についての見識も深い氏より、根来寺が中世後期に寄贈したものと考えられる宝篋印塔が伊勢神宮にあるとの御教示を賜ったのが直接的なきっかけである。

結局のところ話は筆者にとって非常にありがたい方向に進み(筆者の立場をわきまえない強引な申し出を氏が快く了承して下さった訳だが)、調査二日目にあたる八月一〇日に、根来寺→伊勢神宮の順番で一緒に調査をさせていただけることとなった。

当日早朝、その方のお車に同乗させていただき、まずは四〇分程の所にある根来寺へと向かう。根来寺は鎌倉期に覚鑁上人によって建立された大伝法院を起源とする和歌山県北部の大寺院であり、中世後期とりわけ戦国期においては畿内にも勢力を拡大した一大軍事権門としても有名である。豊臣秀吉の紀州攻めによってその勢力は大いに縮小されたが、その後も経営自体は存続し、現在でもお盆の時期などはかなりの人が集まる。また、それ以外にも観光目的で訪れる方が多数いるというだけあって、広大な敷地の中にはみどころが多々ある。その中でもとりわけ見る人を魅了するのが、国宝である根来寺多宝塔であろう(【写真22】)。この多宝塔は現存するものの中では国内最大のもので、実際に近くに寄ってみるとその荘厳さに言葉も出ずにただ圧倒されるばかりである。そしてこの多宝塔の魅力はそれだけにとどまらない。接近してその白い壁をよく見てみると、所々に人の指ほどの穴が開いていることが確認できる。実はこの穴、秀吉の根来寺焼き討ちの際に撃ち込まれた火縄銃の銃痕なのだそうだ。尤も、当初から現在の大きさであった訳ではなく、観光客が不思議がって突っついているうちに今の大きさまで穴が拡張してしまったらしい。当寺に勤める方の中からは、「秀吉よりも観光客の方 が恐い。」という声も出たということである。

観光客による恐ろしい(?)攻撃はさておき、戦国期の壮絶な戦乱の傷跡を現代にまで伝えてくれているという点に関しても、正に「国宝」と呼ぶに相応しい歴史遺構であるので、縁あって本稿をお読みになった方にはぜひ足を運んでいただきたいと思う(因みに、隣接する大伝法堂(【写真23】)と併せて、拝観するためには五〇〇円かかる)。

多宝塔と大伝法院の拝観を終え、本日の主目的である境内石造物の調査に移る。対象は境内の至る所にゴロゴロしておりとても全てを見て廻ることは出来ないので、今回は対象を境内の「無縁墓」に集められた各石造物に絞る(【写真24】)。この「無縁墓」の性格は前章の西光寺のものと同様で、境内の至る所から発掘された石造物をかき集めたものらしい。とりあえずあまり大胆に物を動かすわけにはいかないので、刻まれた文字が読めそうなものを手当たり次第に見つけては土下座に近い格好でそれを読み取っていく。【写真24】からも明確に分るように、石造物の大半は五輪塔である。五輪塔の構造は上から、空輪・風輪・火輪・水輪・地輪となっており、地輪の部分に作成年などの情報が彫られていることが多い。この情報や石の材質といった諸要素を読み取ることが石造物研究の出発点となるのであろうが、対象物の多くは風化摩耗によって文字が消失しており、とりわけ中世のものとなれば解読は難しい。一時間ほどの作業の間に筆者が見付けられたのは、天正八(一五八〇)年のものと思しき五輪塔(【写真25・26】)と、文明年間のものと思しき五輪塔(【写真27・28】)の二つであった。また、無縁墓内の宝篋印塔(【写真29】)が、後述する伊勢神宮のそれと比較的似かよっていたことも貴重な発見であったと思う(※五輪塔などの石造物は一石造りのものもあるが、大半は各部分ごとに独立しているため、組み合わせが整っていることは稀であり、例えば地輪に彫られている情報をそのまま五輪塔全体に当てはめることには慎重になるべきであるのだが、その点をはじめとする研究上の詳しい話は本稿では省略する)。

伊勢神宮までは車でも片道二時間はみなければならないほどの行程であるため、根来寺における作業は早めに切り上げて伊勢神宮へと向かった。長い行程の末たどり着き、早速調査対象の宝篋印塔の方へ向かう。なお、伊勢神宮は内宮と外宮から構成されており、参拝は基本的に外宮→内宮の順に行なう。この慣例は中世の頃から一般的であったらしく、内宮に一番偉い神が祀られている訳だから、これは理に適った形式と言える。しかし、驚くべきことに内宮は外宮よりも早く衰退してしまうのである。これについては、内宮が内宮としてのプライドを捨て切れず外部からの資金援助に足踏みをしたことが大きな原因であったとされているが、実はもう一つ現実的な原因がある。中世から近世にかけて、外宮から内宮へと通じる道の脇には多数の色町(今で言うところの風俗店やキャバクラ)が形成されており、巡礼客を片っ端から呼び込んでいたらしいのである。外宮で賽銭を払い、色町でも出費を重ねた巡礼客が内宮に到着する頃には既に彼らの蝦蟇口の中はスッカラカン(つまり、賽銭が集まらない)という状況であったらしいのである。

このような歴史秘話的な面白話から伊勢研究に関する興味深い話などを色々と御教示していただきつつ、三〇分ほどで内宮の宝篋印塔までたどり着いた。事前に写真で見てはいたが、やはり実際に近くで見てみるとかなりの大きさであり、その点も含めて先に根来寺で見た宝篋印塔に比較的よく似ている印象を受けた(【写真30】)。早速彫られている文字の読解に努めたが、風化摩耗による損傷がかなり進行していたことや筆者の勉強不足のせいもあって、その場で読み取ることは出来なかった。しかし後日、同行して下さった方がシステムにかけて読み取られたものを拝見させていただくことが出来た。詳しい内容に関して現段階で成文化することは差し控えるが、今後の根来寺研究の発展のきっかけになる史料であることは間違いなさそうである。

また、副産物とでも言おうか、主目的の宝篋印塔が置いてある墓地の近くに結構な量の石造物が放置されている茂みがあったので、ちょっと寄ってみようということになり草を分けいって入ったところ、天文年間のものと思しき五輪塔(【写真31・ 32】)を発見することが出来たということを最後に付け加えておく。

以上のような身に余る大きな収穫を得、筆者は伊勢神宮を後にした。また、筆者の我儘にお付き合いして下さり、様々な御教示をくださったうえ、往復の運転まで嫌な顔ひとつ見せずに引き受けて下さった研究者の方(氏に関しても許可を得ていないので、個人情報は本稿では差し控えさせていただいた)に、この場を借りて厚い感謝の意を記させていただく。

さて、日付が変わった最終日、筆者は単身で最後の調査対象地である粉河寺へと車を走らせた。粉河寺は根来寺と同じく和歌山県北部に位置する寺院であり、やはり中世後期に大いに繁栄した。『旅引付』によれば、永正元(一五〇四)年に根来寺と共同戦線を張って、敵方である守護の軍勢と大規模な戦闘行為に及んでいる。やはり好戦的性格を有した一大寺社勢力であったと言えよう。

ここでも行なうことは前日の根来寺と同じように、境内の石造物の調査である。粉河寺にも無縁墓があり(【写真33】)、これについて寺の関係者の方に聞いてみたところ意外な返事が返ってきた。というのも、境内中から出土した石造物を一箇所に集めた訳ではなく、最初から【写真33】の状態であったのだというのである。不思議に思い、『粉河町史』で調べてみると、この無縁墓の存在については一応触れられているが、境内のどこにあるかという情報しか記されていない。恐らく、関係者も知らないほど昔に境内の五輪塔類を集めて無縁墓化したのだが、その際もそれ以降も全く調査が入っていないのであろう。このような事柄に象徴的に表わされているように、石造物の保存活動に関しては現在のところ活発化しているどころかむしろ等閑にされつつあるのである。今回の調査に同行して下さった二名の研究者の方をはじめ、多くの研究者が仰っているように、これは危惧されるべき事態である。先述したように、文献歴史学において古文書や古記録などの文字史料は当然重要であり、それらの保存活動は今後も存続させていかなければならない。しかし、今回調べてきたような石造物などの史料に関しても、その重要性は全く変わらないのであり、保存活動に関して行政などの力添えがもっと積極的に行なわれてもいいはずである。もしも本稿を日本史学専攻の学生に読んでもらえるならば、その学生にはこのような点を前向きに考えて活動してもらいたく願っている。

結果的に無縁墓に関しては、その全てを調べきることも何かしら の情報を読み取ることも筆者にはできかねたが、無縁墓の後方にある五輪塔を調べたところ、それが天文年間のものと思しきものであることが判明した(【写真 34・35】)。残念ながら、現在の筆者の力量ではこれ以上のことは出来ないのであるが、やはりこのような情報を伝えてくれる石造物を史料として今後も保存していく必要性があるということに関しては痛感した。しつこくなってしまい恐縮だが、この稿を通じて、以上のようなことに関心をもってくれる人が一人でも多く増えればこれ以上の喜びはない。

結

本稿では、文学部学外活動応援奨学金制度の支援により実現することが叶った昨年夏の調査活動に関する報告を行なってきた。第一章では、計画一日目に行なった日根荘巡検について述べ、具体的な活動内容についてはもちろんのことだが、それを通じて筆者が感じた現在の歴史学が抱える様々な問題についても同時に論じてきた。とりわけ歴史的景観の保存活動や、史料読解と現地調査を組み合わせて行なうことの重要性に関しては強調して論じてきたつもりである。また第二章では、二日目から三日目にかけて伊勢神宮・根来寺・粉河寺の三箇所で行なった石造物調査について主に述べたうえで、紙媒体のものではない史料であってもその史料的価値は決して軽視されるべきものではないということを強調して論じた。また、やはり現地に行って実物を自身の目で確かめる作業は可能な限り行なうべきであるということについても論じたつもりである。

これら以外にも今回行なった調査では実に様々なことを学ぶことが出来た。それらのうちの一部は今回提出させていただいた卒業論文の内容にも大きく関わってくるものであったし、それ以外の大部分に関しても、今後の筆者の研究の発展に大きなヒントを与えてくれるものであったことは疑う余地のないところである。今さら正論じみたことを声高に言うのも差し出がましい気がするが、やはり多少の面倒や金銭的負担はあっても現地に実際に足を運んでみることには非常に大きな意義があると思われる。それはもちろん目の前にある自身の研究の発展に繋がるものであるのと同時に、何よりも視野を大きく広げてくれるからである。今後、この経験を十全に生かして研究の深化を図っていきたいと思う。

最後になってしまい恐縮であるが、今度の調査計画に先立ち、本奨学金制度の存在を御教示して下さった坂田聡教授に記して感謝の意を示したい。また、小林謙一・山田昌弘両先生は、ご多忙であるにもかかわらず、筆者が個 別相談に伺った際には毎回必ず懇切丁寧な御指導をして下さった。両先生にも記して感謝の意を示したい。この他にも文学部事務の方々をはじめとする様々な方にお世話になった。本調査活動はそのような方々の支援なしでは到底成立しなかったであろう。諸氏にも厚い感謝の意を記させていただき、ここで筆を擱くこととしたい。

付録

【地図(1)】(泉佐野市史編さん委員会編『新修泉佐野市史 史料編 中世Ⅱ』(河北印刷株式会社、2001年)より転載)

【地図(2)】(小山靖憲・平雅行編『荘園に生きる人々‐『政基公旅引付』の世界‐』(和泉書院、1995年)より転載