ダイバーシティセンター

支援について

大学からのメッセージ

中央大学では、障害のある本学学生で学生生活に支援を必要とする皆さんへの配慮を、全学の取り組みとして進めています。

学修面の相談から、キャンパス内での学修環境や生活環境一般の相談まで、個々の学生の皆さんの「困りごと」や「問題」に向き合い、それらの解決・解消にむけて、可能な限り対応していきます。

どのような内容でも気軽に相談してください。

-

障害のある学生の皆さんへ

- ガイドライン

- 合理的配慮

- 相談窓口と相談解決の流れ

-

大学の構成員である皆さんへ

- 同じキャンパスにいる仲間として

障害のある学生の皆さんへ

ガイドライン

中央大学は、2016年4月より「中央大学における障害学生支援に関するガイドライン」を制定し、施行しています。その中で、皆さんに、より良い学修環境と生活環境を提供できるように、大学は努力することを記載しています。

- 障害のある学生支援のガイドライン(390KB)

合理的配慮

大学は、障害のある学生から修学等にかかわる支援の申し出があった場合には、障害のある学生本人の意思決定を尊重しつつ、大学の方針、構想等も踏まえて、双方による建設的な対話を基に、可能な限り合理的配慮を提供することとしています。そこで以下に、配慮の例を提示します。なお、ここに記されているものは、あくまでも一例であり、個々の状況によっては当てはまらない場合もあることをご理解ください

合理的配慮に当たると考えられる例

- 図書館やコンピュータ室、実験・実習室等の施設・設備を、障害のない学生と同様に利用できるように改善する。

- 移動に困難のある学生のために、普段よく利用する教室に近い位置に駐車場を確保する。

- 授業や実習、研修、行事等のさまざまな機会において、ノートテイク、パソコンノートテイク等の情報保障を行う。

- ことばの聞き取りや理解・発声・発語等に困難を示す学生のために、必要なコミュニケーションの配慮を行う。

- 間接的な表現が伝わりにくい場合、より直接的な表現を使って説明する。

- 口頭の指示だけでは伝わりにくい場合、指示を書面で伝える。

- 入学試験において、点字や拡大文字等による情報保障を行う。

- 入学試験や定期試験、または授業関係の注意事項や指示を、口頭で伝えるだけでなく紙に書いて伝達する。

- 入学試験や定期試験において、個々の学生の障害特性に応じて、試験時間を延長したり、別室受験や支援機器の利用を認める。

- 履修登録の際、機能障害による制約がある場合には、本人の申し出に基づき必要な調整を行う。

- 入学時のガイダンス等が集中する時期に、必要書類やスケジュールの確認などを個別に行う。

合理的配慮に当たらない可能性が高い例

- 授業の進め方の変更を行うことで、他の受講生の学修機会が著しく損なわれる場合(例えば、ディスカッションへの参加が困難な学生に配慮し、本来計画をしていた授業中のディスカッションを全て無くし、講義だけで授業を行う)。

- 授業への出席が難しい学生のために、履修登録した全ての授業を1対1で行う。

- 大学による生活面全般の保証(例えば、一人暮らしが困難な学生の生活を支えるために、専属の支援者をつける)。

- 大学の財務計画を無視した要求に基づく全ての施設整備の実施。

- 機能障害に起因する直接的障壁の除去につながらない変更調整(例:通学にかなり時間を要するため、欠席時に備えてノートテイクを依頼する)。

相談窓口と相談解決の流れ

相談窓口は以下のとおりです。

・身体障害、視覚障害、知的障害に関すること:主としてダイバーシティセンター

・精神障害(発達障害を含む)に関すること:主として学生相談室、学部事務室等に所属するキャンパス・ソーシャルワーカー

学業についての相談は、主として所属学部等の事務室になります。なお、相談の際に記入いただく『相談申込カード(合理的配慮)』は各相談窓口に備え付けてありますが、ダウンロードして使用していただいても結構です。内容や現在の状況を的確に把握するため、相談は原則として、本人が行うように努めてください。 中央大学は、後述の相談窓口で状況やご希望を伺った上で、より良い方法を考えていきます。

- 相談申込カード(合理的配慮)(142KB)

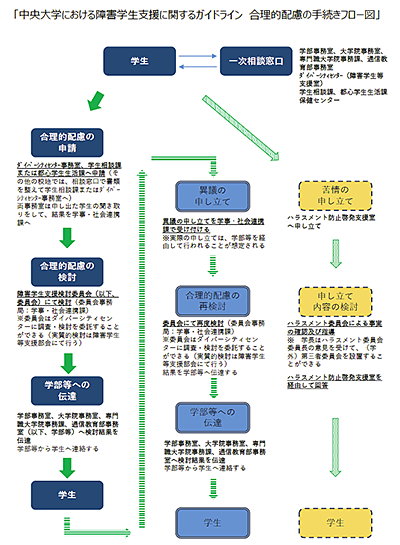

ガイドラインで定められた合理的配慮の手続は、下図のとおりとなります。詳細は、窓口で説明します。

合理的配慮の手続(在学生)(314KB)

大学の構成員である皆さんへ

同じキャンパスにいる仲間として

同じキャンパスの仲間として、お互いにちょっとした気遣いができたらすばらしいことだと思います。他人を思いやる気持ちを醸成していくことが、人としての自分を成長させることになります。ここでは、日常生活の中の一場面を例としてあげています。これ以外の場面でも、相手のことを考えて実践してみてください。

困っている人を見かけた場合

まずは、「お手伝いしましょうか?」と声を掛けて、手助けが必要かどうか本人に確認をしてください。ご本人が特に手伝いを希望しない場合は、その人の気持ちを尊重しましょう。

視覚障害のある方へは

学内に敷設してある点字ブロックの上で立ち話や作業をしないように、また、物を置いたりしないように配慮しましょう。

例:雨の時の待ち合わせの場所、サークルの勧誘の出店の場所 等

聴覚障害のある方へは

話し掛ける時は、自分が話すことがわかるよう意思表示をし、口を大きく開けて話しましょう。また、仲間で話す時は、一斉に話すことは避けてください。

肢体障害のある方へは

車いす等器具を使用している方へは、教室内ではできるだけ移動が楽な場所を譲りましょう。移動に伴う段差や傾斜などがある場合、声を掛けて手伝う必要があるか確認してください。通路に物を置いていた場合は、移動しましょう。

発達障害のある方へは

発達障害は、脳機能の発達が関係する生まれつきの障害で、コミュニケーションや対人関係を作るのが苦手など、多様な症状が現れます。もし、本人が自分の状態を開示した場合は、その内容を理解して、協力してください。

発達障害についての詳細は、政府広報オンラインを参考にしてください。