|

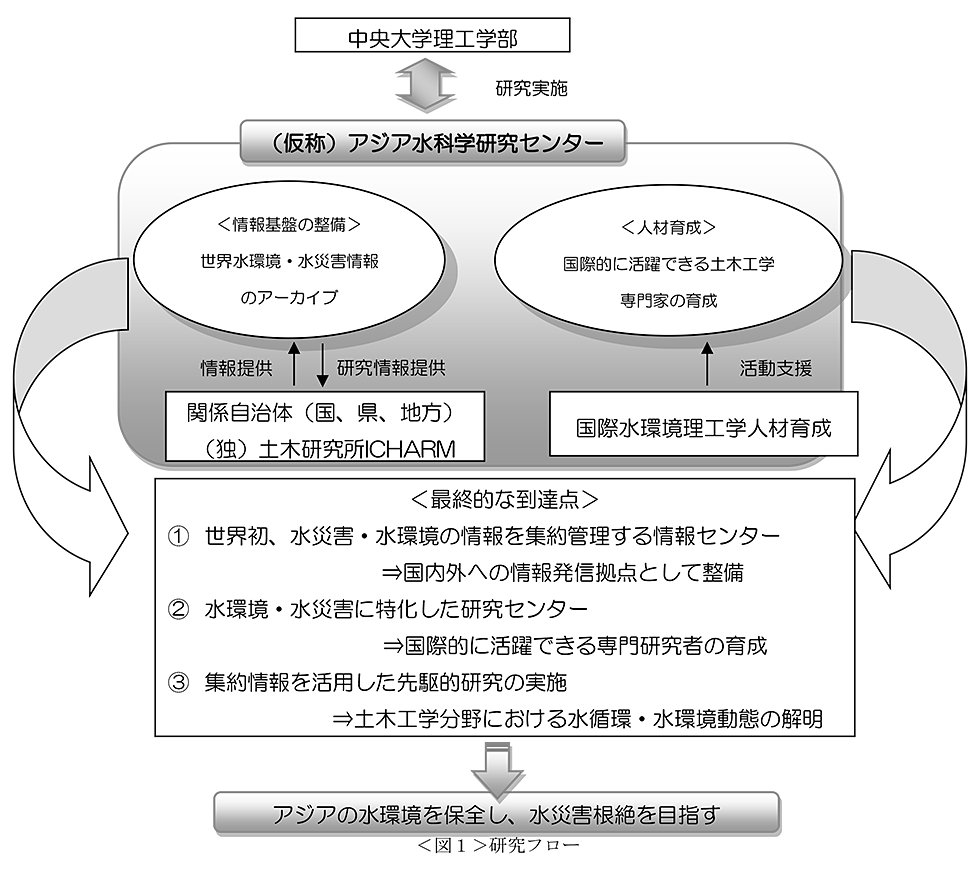

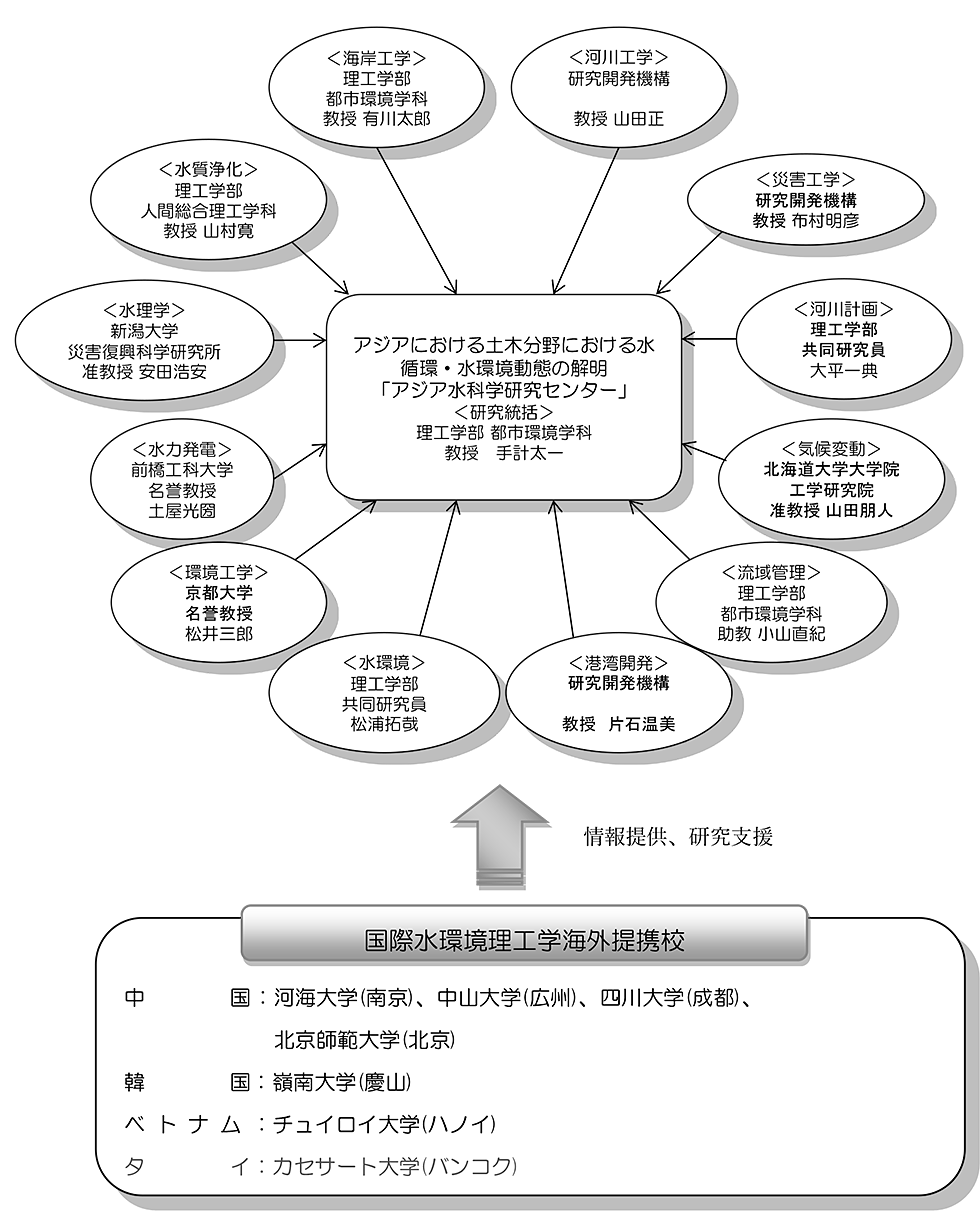

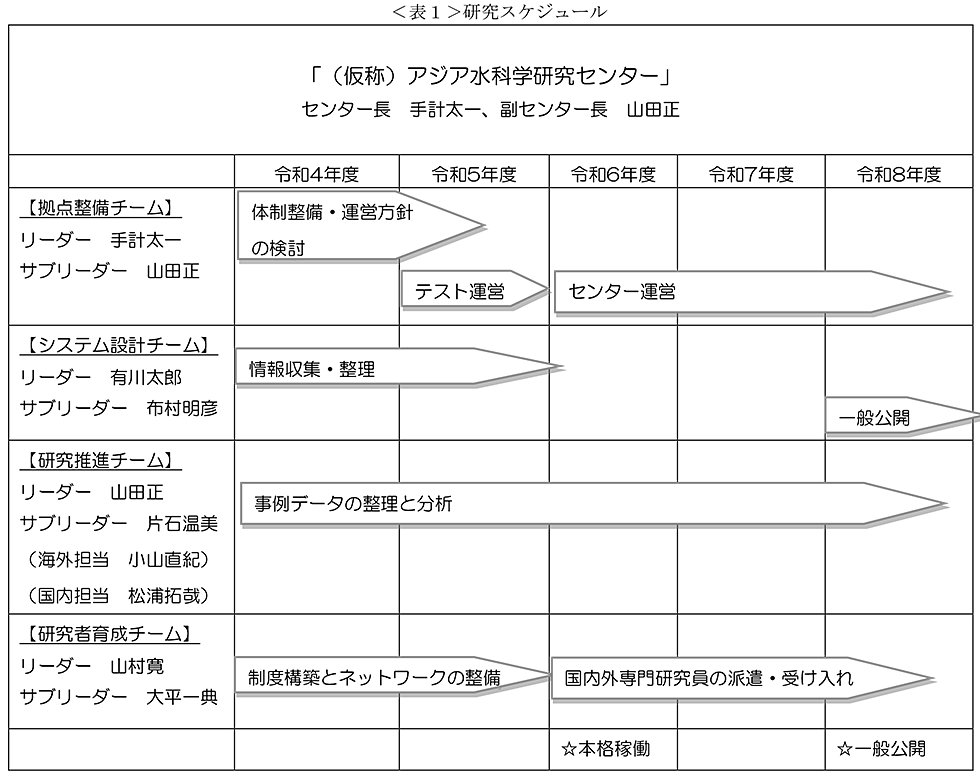

■全体構想

本研究では、Society 5.0の社会を構成する一人一人の感性の多様性(認知多様性)に対応した情報基盤技術の確立を、感性ロボティクスの概念とそのシーズ技術の研究開発と分野にまたがる関連技術との融合により実現することを目指す。

■学術的背景

Society 5.0を、個々の人間の視点から捉えると「人々がお互いの多様性と自主性を認め合いながら、一人一人がその可能性を最大限に発揮して、快適で活躍できる社会」といえる。

Society 5.0の実現に向けて、膨大なコンテンツや、人々を取り巻く様々なIoTから得られるビッグデータに対して、ディープラーニングなどのAIを活用した支援技術やサービスが研究開発されている。しかし「個の多様性」の理解が重要であるにもかかわらず、ビッグデータのさらなる大規模化で、「個の多様性」に関する情報が埋没してしまっている。

一方、心理学分野で内発的動機付け理論などでの定性的な説明の試みや、また、変形学習などの教育への応用も試みられているが、動機に基づく意思決定・行動の過程の定量的で工学的に応用可能な形でのモデル化はまだ行われていない。さらに「期待される行動・なりたい自分に向けた行動」に向けた動機を強化するようなナッジを実現するには、感性の多様性にも注目した高次の工学的モデルの開発・実装が求められる。 国内外の研究動向およびセンターの位置づけ

国内外ともに、ディープラーニングなどのAIの分析能力・学習能力の高さをパターン認識・理解に活用する研究は多くなってきているが、分析の対象とするビッグデータが大規模化に向かう一方で、「個の多様性」などの情報が埋没していっている。

産業技術総合研究所・人間拡張研究センターでは、条件が統制された実験室環境 in vitro で得られるディープデータを分析して人間の行動特性を理解し、これをもとにノイズの多いビッグデータを解釈しサービスに利用する研究を進めている。また、スポーツなどへの動機を継続性の個人差に注目して、社会的巻き込みにより動機を強化することを試みている。

本研究で開発する情報プラットホームは、サイバー空間上で環境情報・生体情報・メタ情報を個人で紐づけて収集することにより、実空間 in situでパーソナルビッグデータを自動的・継続的に構築する技術である。また、感性工学の観点から「動機→態度→行動→動機の強化」のサイクルと対象者の個人特性に合わせたナッジを構成・制御する、「個の多様性」をより重視するアプローチとなっている。

センターの学術的な特徴・独創性

本研究は、実空間に関する環境情報と心身の状態を推定できる生体情報を個人に紐づけて集積するパーソナルライフログの仕組みを構築し、ディープデータに準じたデータを、実空間内 in situ で、継続的・大量に取得可能にする独自性のある試みである。

(a) 個人に紐づけされたディープなビッグデータの集積と感性モデル化への利用

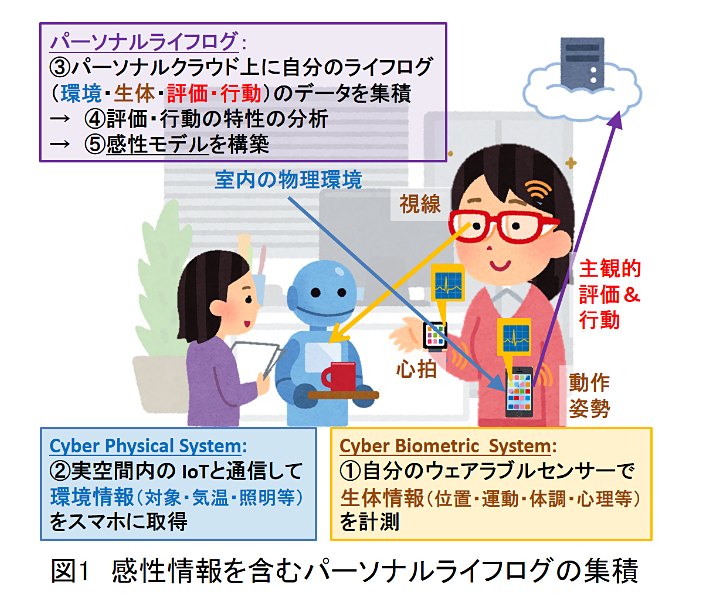

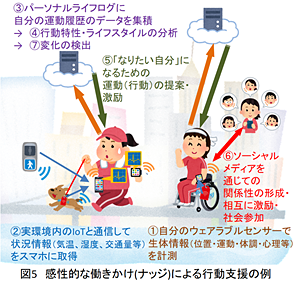

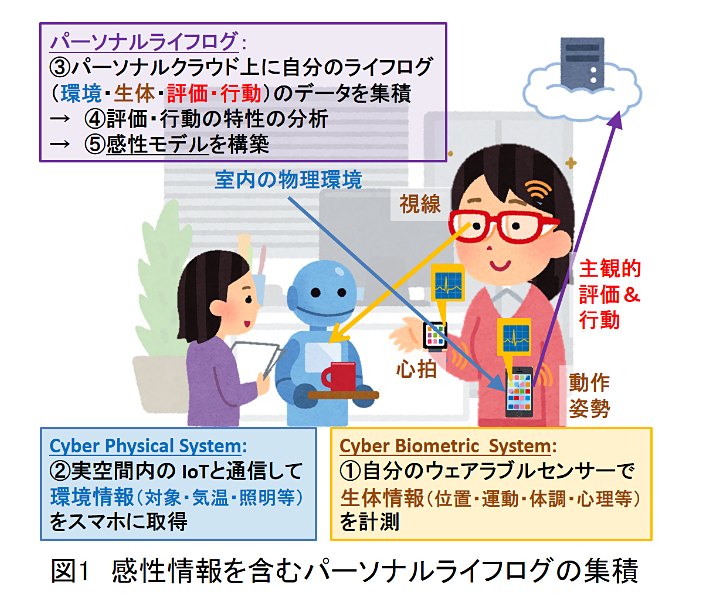

従来、刺激(状況)に対する主観的な反応の精密なデータ(ディープデータ)は実験室 in vitro での心理実験から少数しか得られなかった。一方、IoTで得られるビッグデータから、一人一人の行動選択の多様性を深層学習的に分析するには、「個」に関する情報がビッグデータの大規模化に埋没しており、実際上困難である。本研究は、実空間に関する環境情報と心身の状態を推定できる生体情報を個人に紐づけて集積するパーソナルライフログの仕組みを構築し、ディープデータに準じたデータを、実空間内 in situ で、継続的・大量に取得可能にする独自性のある試みである(図1)。

(b) 行動変容につながるナッジのシステマティックな構成法

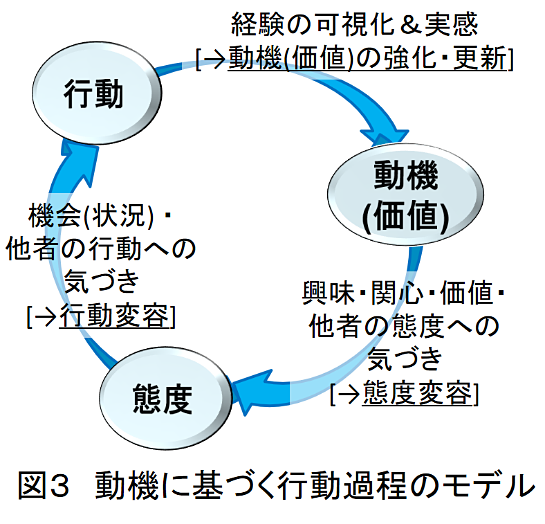

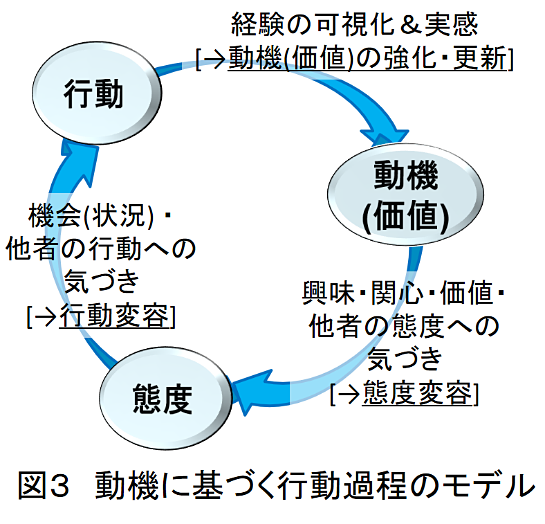

行動変容を得るためには、一人一人の多様性に合わせた適切なナッジが重要である。従来のナッジでは、社会的巻き込みによる態度変容や、報償やゲーム性の導入による行動変容が試みられてきたが、内発的動機の強化には結び付きにくかった。本研究は、行動過程のモデルに、役割やその行動に対して主観的に感じる感性的価値を内発的動機として導入し、それぞれのステップに個人の感性に適合したナッジを構成する(図3)。また本研究は、ナッジ後のパーソナルライフログのデータから効果測定を行い、より効果的なナッジへの改善をシステマティックに行う技術開発を含む創造的な試みである。

■研究目的及び目標

感性認知多様性情報基盤技術として、以下の枠組みの確立を目的とする。

A1. パーソナルライフログシステムの構築

個人の時々の心身の状態、個人を取り巻く環境、個人が担う複数の役割ととるべき行動(群)の関係性分析のための情報プラットホームとして、個人が担う役割と行動に関連する環境情報(気温,人流など)、心身の状態の推定に役立つ生体情報(位置,動作,心拍など)を種々のIoTにより収集し、スケジュール等のメタ情報と共に個人に紐づけて集積する。これにより、パーソナルライフログ(パーソナルビッグデータ)を構築する(図1)。

A2. 主観的状況解釈のモデル化

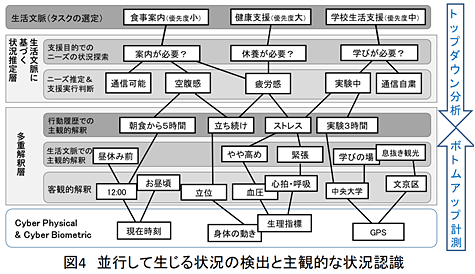

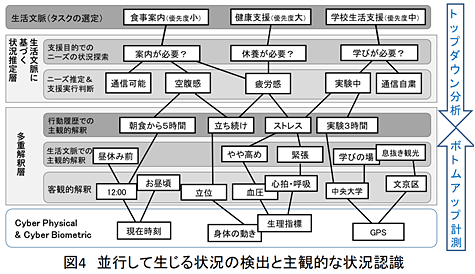

本研究では、IoT群の計測値から状況をボトムアップに検出するのではなく、個人が担う役割群に注目し、各役割に結び付く行動(タスク)に必要な状況が生じているかをトップダウンに調べることで、個人に特化した状況解釈を実現する。

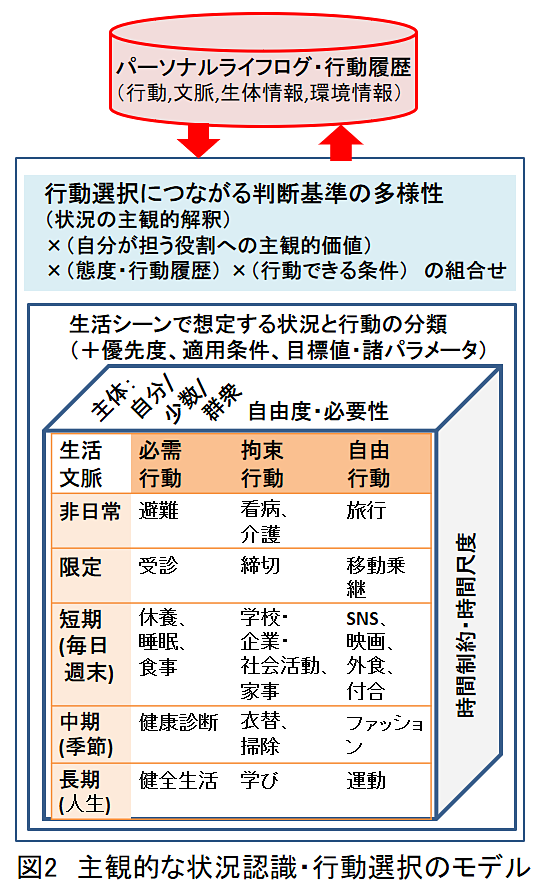

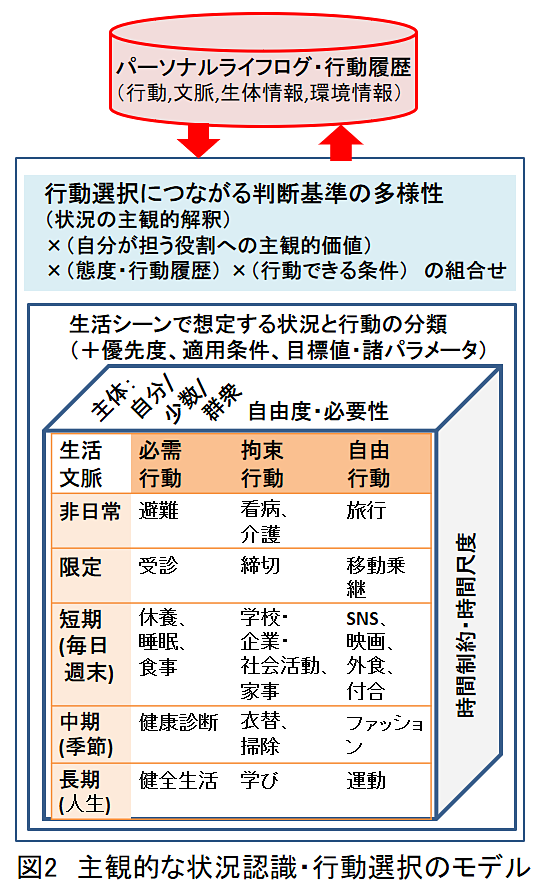

初めに可能性のある行動(タスク)の頻度・期間、行動の自由度・必要性などから、想定される優先度と抽出するべき状況(TPO)を包括的に管理する枠組みを考案する(図2中に例示)。

個人に特化した状況(TPO)の検出では、例えば受診・学校・運動などの場合、時刻・位置などの計測データだけではなく、所属する学校の位置情報やスケジュールなどの個人と役割に依存して決まるメタ情報も併用して解釈する仕組みを作成する。

B1. 動機に基づく行動の過程のモデル化

Well Beingを志向する行動選択・行動の過程を

「動機の強さ(行動に対して感じる主観的な価値

など)→主観的な状況解釈と行動への態度(積極性など)→行動→行動の結果(経験)を受けての動機・主観的な価値の変化」のステップからなるサイクルと考える (図3)。

各ステップの状態を、本人の主観評価を伴う心理尺度、心理状態や身体の状態を推定するための種々の生体指標により定量的に表現するとともに、各ステップで与えた情報(ナッジ)と次のステップに与える影響との対応関係を記録し、推定するための情報プラットホームも作成する。

B2. 行動変容を実現するナッジシステム

図3の各ステップから次のステップにポジティブな変化が生じるような気付き情報をナッジとして与えて、態度変容から行動変容を起こし結果として動機の強化につながるような仕組みを実現する。なお、気付き情報は、別途構築する、対象とする個人の興味・関心に関する感性モデルや他者との比較などの社会性に関する感性モデルを参照して構成する。

■研究計画及び到達目標

本研究は、全体としては5年間でのプロジェクト的な進め方を想定している。

A1. パーソナルライフログシステムの構築(2022年度に着手)

実空間内に配置された公共的なIoTセンサ群が、人々の匿名性を守りながら、その場の人々のモバイル機器に、その場の状態に関する環境情報 (例:場所、気温、天候、人数と密集度、人の流れなど) を提供する仕組みを開発する。

一方、対象とする個人が装着・携行する様々なウェアラブル機器・モバイル機器のセンサ群を活用し、その人の心身の状態の推定に役立つ生体情報(例:動作、姿勢、運動量、心拍、血中酸素、睡眠、集中度など)を計測する。

これらのセンサ群で得られる環境情報・生体情報を、パーソナルクラウド上に、時刻順に個人に紐づけて、ディープデータに準じるパーソナルビッグデータ(パーソナルライフログ)として構築(図1)し、それぞれの状況がどのような物理的な状態で、その際に対象とする個人の心身がどのような状態かを推定・分析するために利用できるようにする。

並行して、感性工学とELSI (Ethical, Legal and Social Implications) の観点から、公共的なIoTも利用しながら個人に紐づけられる情報の集積・分析を行う場合の個人情報保護の在り方の検討を行う。

A2. 主観的状況解釈のモデル化(2023年度から着手)

図2に示すように、生活の中で個人が担う多様な役割に対応した行動を、行動の自由度:必需行動/拘束行動/自由行動で分類する観点(参考:総務省,平成 26 年度2020年代以降に普及する革新的なICTサービスに関する調査研究報告書)に加えて、本研究ではさらに、時間的特性:非日常/期間限定/短期/中期/長期で分類する観点、行動の主体:自分自身/少人数グループ/群衆の一員で分類する観点を追加し、3つの観点から整理する。これにより、概括的に各行動とそれに対応した抽出・解釈すべき状況の優先度が仮定される。

図4のように、分析段階では、個人の役割と行動に関するメタ情報を手掛かりに、パーソナルライフログ上の環境情報・生体情報をトップダウン的に観察して目的とする様々な行動が、IoT群でボトムアップに計測されたTPOや心身の状態と対応しているかを、ベイジアンネットワーク解析などにより発見する。また、分析を効率化するため、個人に関するメタ情報(例:かかりつけ医や所属する学校の位置情報や一日のスケジュールと予定された行動など)に基づき、IoTでボトムアップに計測されたデータを記号化して利用する。こうして抽出・解釈するべき状況の種類・数を抑えながら、個人に合わせた分析・モデル化を実現する。

サービス段階では、個人が担う役割ごとにトップダウン的に分析段階で発見された関連度の高いIoT群のデータを検査し、行動に適したTPOや心身の状態となっていれば、行動を支援する情報を提供する。

なお、日常生活の中で出現頻度の低い非日常的な事象(例:災害、病気、旅行など)に該当するデータは、パーソナルライフログ上にも非常に少ないと考えられる。非日常的な事象とデータ数の多い日常的な事象を統合的に処理する仕組みを検討する。(2024年度から)。

B1. 動機に基づく行動の過程のモデル化(2024年度から着手)

本研究では、動機に基づく行動過程のサイクルモデル(図3)を作業仮説として、自主的な行動を喚起する仕組みの実現を図る。上記 A1, A2で開発するパーソナルライフログの取得システムと主観的状況解釈のモデルを利用して、サイクルの各ステップに関連する情報を計測・推定する仕組みを構成する。得られる個人の心身の状態・スケジュール状況・周囲の状況などの条件と行動の有無・頻度などのデータを、行動過程のモデル化のための情報プラットホームとし、これらの間の関係性をベイジアンネットワーク解析などによりモデル化する。

B2. 行動変容を実現するナッジシステム (2024年後半からB1と並行して着手)

初めに前述の基盤研究(C)の知見を応用し、アンケート調査により、実験で設定する役割とその行動に対する感性的価値(動機の強さ)・態度・行動(実施頻度など)やパーソナリティ特性(ビッグファイブなど)を調査し、実験協力者群を類型化する。それぞれのカテゴリの特性に基づいて、有効なナッジのタイプを選定する。現時点では例えば、役割・行動に感じる感性価値が大きく外向性の強い人には「機会・状況への気づきと社会的巻き込みや他者比較」を、外向性の弱い人には「自身の成果の履歴」を、一方、役割・行動に感じる感性価値の小さい人には「行動によるメリットと経験の可視化」などを想定している。順次、精緻化する。

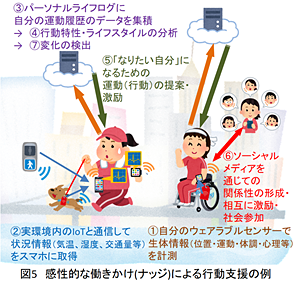

本研究で開発する主観的状況解釈のモデルや動機に基づく行動過程のモデルを利用して、「できていない自分」から「期待される振る舞い・なりたい自分」へナッジする行動変容支援システムを試作する(図5)。また、ナッジ後のパーソナルライフログのデータから効果測定を行い、より効果的なナッジへの改善法を推定できるようにする。

具体例として、2025年は優先度の高い状況であるパンデミックなどからの「リスク回避」、および、通常(マンネリ)とは異なる状況と行動の選択として「学習習慣(苦手意識の克服)」、2026年は取組の成果の可視化による内発的動機の強化による「健康志向生活」、社会的巻き込みを利用した「社会参加」の試作を通じて、技術を総合的に評価する。

■前年度までの研究との継続性

本提案は「新規」の形をとっているが、2021年度まで進めている理工学研究所共同研究「感性と行動文脈の多様性の下でのQOL向上のための感性情報基盤技術の開発」のテーマのうち、特に、自分の置かれた状況の主観的な認識と、その認識の下での意思決定と行動の過程、さらに、感性的なナッジによる行動変容を実現する方法に焦点を絞って計画を再構成したものである。

我々は、QOLの向上のために、知覚に関する感性の多様性に注目し、商品などの特性とこれに対して想起するイメージとの主観的な対応関係をモデル化するとともに、一人一人の感性にマッチする情報サービス・情報推薦の仕組みを開発してきた。また、研究手法として、アンケートによる主観的な回答からの分析にとどまらず、一人一人の日常の行動履歴からの分析、また、情報刺激に対する脳活動などの生理指標の計測に基づく分析などを多面的に行ってきた(HCI International、AHFE、ISASEなどの国際会議での発表、ヒューマンインタフェース学会、色彩学会などでの論文発表等)。

一方、この2年間の COVID-19 のパンデミックを契機として、人々の行動様式や行動変容についての社会的な関心と研究の必要性が高まっている。行動様式・行動変容の背後にある、意志決定・行動や行動変容の過程は、単なる経済性の事由だけによらず、経験・文化的背景・価値観などの感性的な情報処理過程と深く関わっていると考えられる。上記の理工学研究所共同研究と並行して、2019年より、順天堂大学女性スポーツ研究センターとの共同研究、また、2020年より科研費・基盤研究(C)「高校生のパーソナリティ特性に沿ったスポーツ身体活動支援方法の開発」で、スポーツに対する態度・行動と、積極的なスポーツ関与(行動変容)のための研究を進める中で、主観的な価値観と状況認識が、態度・行動に大きく影響することを発見した(日本スポーツマネジメント学会、Asia Association for Sport Management Conferenceなどで発表)。

このような研究の展開を受けて、個人の経験や目標に基づく価値観、自分の置かれた状況の主観的な認識と、その認識の下での意思決定と行動の過程、さらに、感性的なナッジによる行動変容を実現する方法に焦点を絞って計画を再構成することとした。

|