ビジネススクール

ビジネス・パーソンのためのMBA(専門職学位課程)

Chuo Business School: CBSは、働きながら学ぶビジネス・パーソンに特化したビジネススクールです。私たちCBSが、多忙なビジネス・パーソンのみなさんに選ばれ続けている最大の理由は、私たちのカリキュラムが提供する価値にあると考えています。ここでは、私たちのカリキュラムの魅力を、「スタンダード」と「オリジナル」が生み出す、CBSクオリティという観点からご紹介します。

- MBAスタンダード:5分野の理論と実践をケースとディスカッションで学ぶ

MBAスタンダードとは、社会人に特化したビジネススクールとして、備えていて当然だと私たちが考えている特徴のことです。

- CBSオリジナル:私たちだけが持つ3つのオリジナル

CBSオリジナルとは、他では体験することができないと私たちが考えている、カリキュラムの最大の特徴のことです。

- CBSクオリティ:学生がもっとも重要な財産

私たちCBSが誇るもっとも重要な財産は、学生のクオリティです。スタンダードとオリジナルのプログラムを、経験豊かなビジネス・パーソンが受講することで、誇るべきCBSクオリティが生まれ続けています。

- (備考)修了要件

- (備考)就業データ

MBAスタンダード:5分野の理論と実践をケースとディスカッションで学ぶ

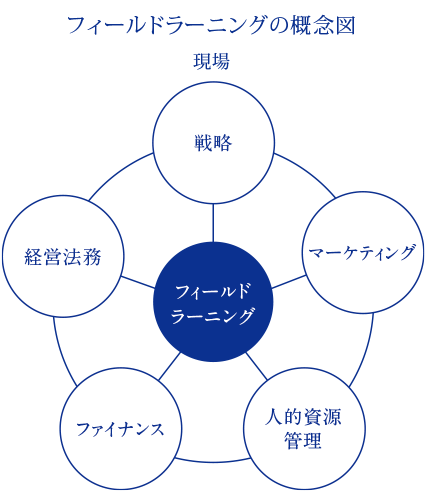

私たちが考えるMBAスタンダードとは、戦略、マーケティング、人的資源管理、ファイナンス、経営法務、という5つの分野を体系的に学べるカリキュラムを備えていること、加えて、その分野の理論と実践を、ケースやディスカッションの方法で学ぶことです。

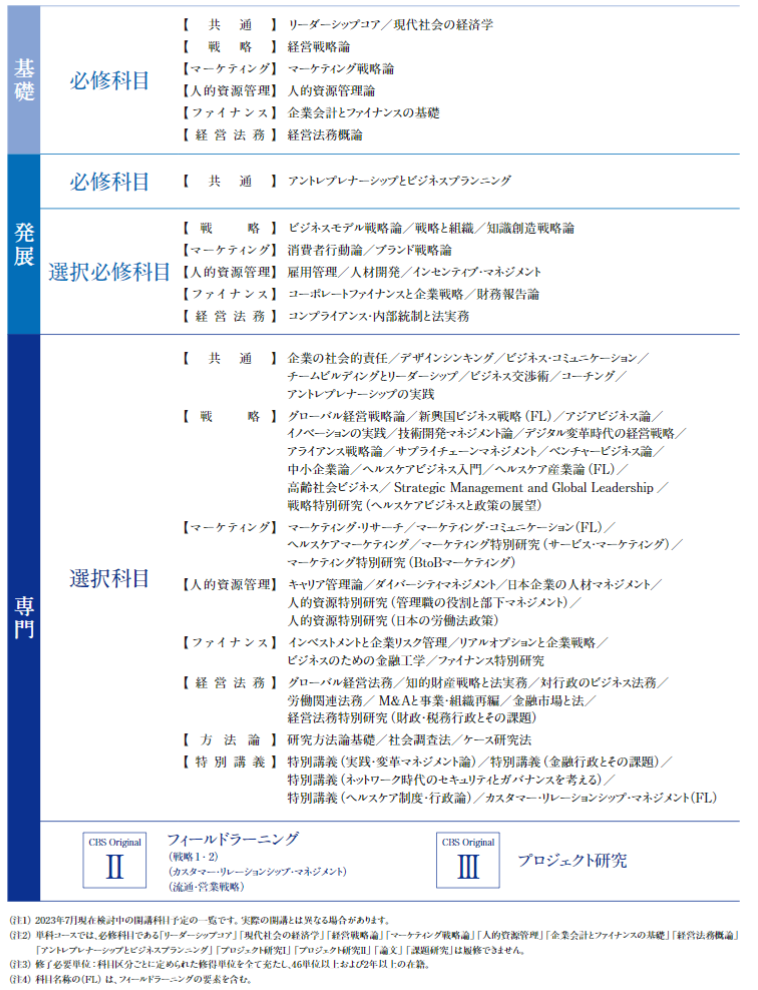

スタンダード5分野を揃えた体系的なカリキュラム

ビジネスについてこれまで学んだことがない人でも、基礎的な事柄を、基礎科目、発展科目というカテゴリーから選んで学び、より専門的な専門科目へと無理なく進むことができます。

2024年度入学生カリキュラム(予定) 戦略経営研究科戦略経営専攻 授業科目一覧

各科目の詳細(シラバス)

カリキュラムマップ

カリキュラムマップとは、ディプロマ・ポリシー(学位授与の方針)に基づき、各授業科目が、 「卒業するにあたって備えるべき知識・能力・態度」 のどの項目と関連するのか、学修成果の達成にどの授業科目が寄与するかを示したものです。

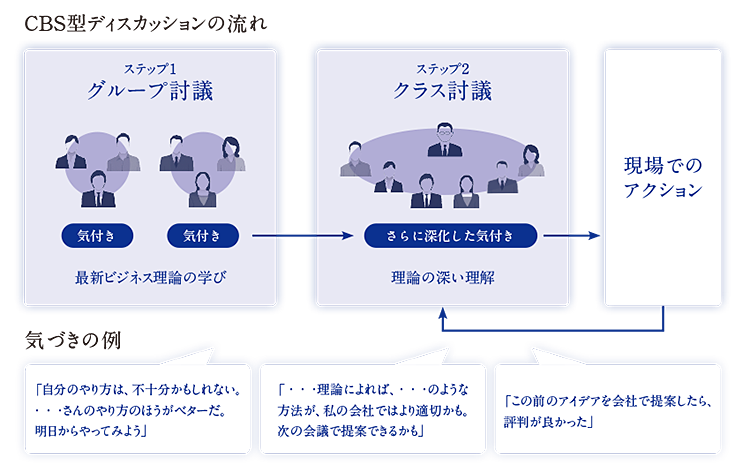

CBS型ディスカッションで学ぶ

CBSの講義の多くは、教員の講義を聞いているだけでは終わりません。ケース教材に対する答えを準備し、自らの意見をクラスやグループで提供し、納得いくまで徹底的にディスカッションをします。つまり、ケース教材や自分の会社の例を用いて、能動的に理論を学んでいくわけです。

ただし、CBSの講義は、それだけでは終わりません。それが「CBS型ディスカッション」と呼ばれる教育方法です。

CBS型ディスカッションとは、ケース教材の企業や有名企業のケースを議論するだけではなく、「私のキャリアや私の会社」を主語とし、かつ「解決したいビジネス課題」を意識しながら、議論を重ねる教育の方法です。

講義ピックアップ

「マーケティング戦略論」(専門基礎)(担当:松下光司教授)(2019年度の例)

マーケティングのテキストの決定版である『コトラー&ケラーのマーケティグ・マネジメント』を熟読しつつ、4本のケース(オリジナルのケース3本、海外ビジネススクールのケース1本)を議論することで、マーケティングの基礎を学びます。加えて、基礎理論の定着を図るために、グループ発表も行います。課題は、コンサルティング会社の実務家から提示され、グループ発表には、教員だけでなく、実務家からのコメントも寄せられます。

マーケティング戦略論の課題発表後の様子

ゲスト講師から学ぶ

CBSの講義では、多くのゲスト講師が招かれ、臨場感あふれる講義が展開されています。2018年の例では、79名ものゲストスピーカーの方々に登壇いただいています。そこでは、現在進行形の先進的な事例や、普段は聞くことができないエピソードがたくさん聞けるはずです。以下、講義の一例を紹介します。

CBSオリジナル:私たちの3つのオリジナル

CBSオリジナルとは、他では体験することができない3つの特徴的な科目のことです。「アクション&リフレクション」「フィールドラーニング」「プロジェクト研究」の3つです。

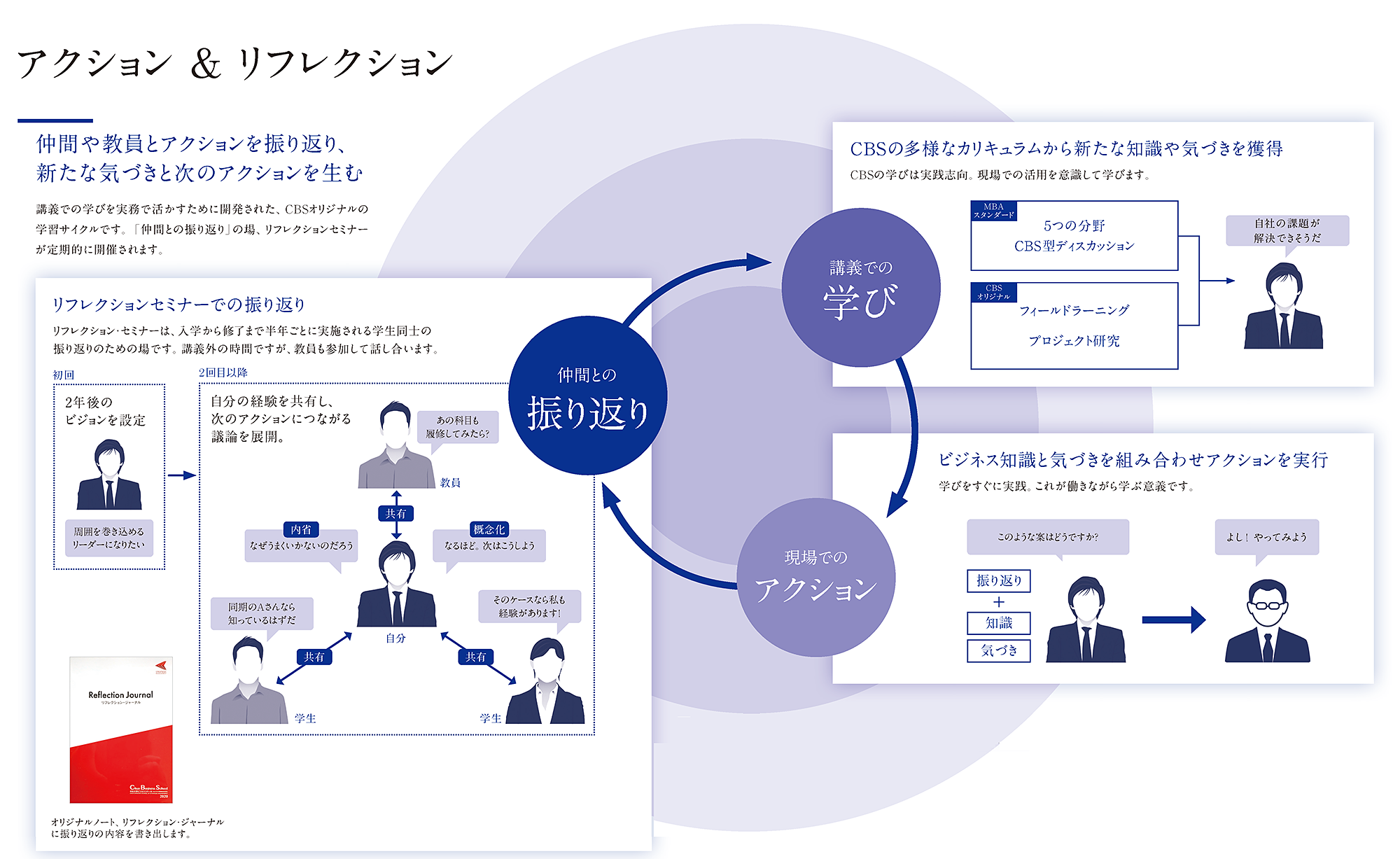

CBSオリジナル①:アクション&リフレクション

戦略リーダーを輩出するために何が必要なのか?講義での学びを実務に活かすには、何が必要なのか?この疑問に対する私たちCBSの答えが、アクション&リフレクションというオリジナル・プログラムです。

アクション&リフレクションには、必修科目の「リーダーシップ・コア」(2020年度4月より開講)や、オリジナルの冊子「リフレクション・ジャーナル」を用いた「リフレクション・セミナー」(2年間で合計5回実施)が含まれます。

具体的には、次のような学習サイクルでアクション&リフレクションを展開していきます。入学時のキックオフ・セミナーや、1年次の必修科目「リーダーシップコア」で、自分自身なりの理想のリーダー像を模索するプロセスが始まります。ここが「リフレクション」のスタートです。そして、講義で学んだ理論や実践方法は、日々の業務や実践体験型のフィールドラーニングで実践されることになります。これが「アクション」です。

このリフレクションとアクションとが2年間の間に繰り返されることで、講義の学びが単なる学びではなくなるはずです。CBSの学びが、実務と有機的に結びついた成果となることで、自分を変える力、組織を変える力がついていくことを期待しているのです。

そのため、私たちは、実務とCBSでの学びを「両立」とはとらえていません。アクション&リフレクションがあるからこそ、実務と学びとを関連づける相乗効果が生まれ、学生が自ら成長していく好循環を生み出すことができるのです。

CBSオリジナル②:フィールドラーニングで実践体験型の学びを

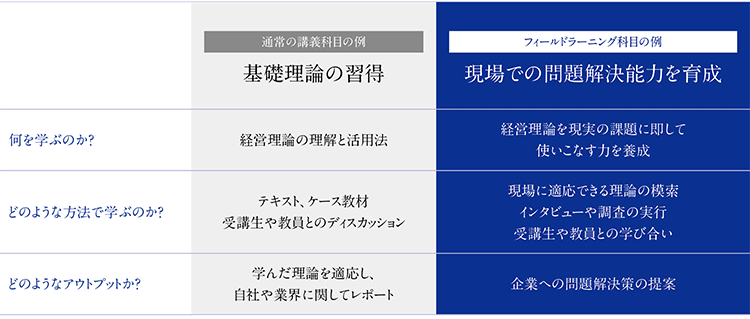

フィールドラーニングとは、現実の企業を事例とし、受講生一人一人が経営者の立場に立って課題を発見し、それに対する戦略を構築し,実行するためのアクションプランまで作り上げる実践的なプログラムです。

フィールドラーニングの概念図

5分野の学びを総動員することで、課題発見、戦略構築、アクションプランまで作成

フィールドラーニングは、伝統的なビジネススクールで行われてきたケース・スタディとは本質的に異なる「学び」を提供しています。

ケース企業

2022年度 ケース企業:株式会社カスミ

実際の企業に赴いて現場の話を聞き、課題抽出・設定を行い、戦略とアクションプランを作り上げるCBSオリジナルの総合科目「フィールドラーニング(戦略1)(戦略2)」。2022年度は、株式会社カスミにご協力をいただき実施いたしました。今回はその魅力を実際にフィールドラーニングに取り組んだ受講生たちだけではなく、同じグループの一員として戦略立案に取り組んだ株式会社カスミの店長と、担当教員であるCBS遠山亮子教授にも座談会にて語っていただきました。

フィールドラーニング受講生・教員・協力企業の座談会

●株式会社カスミについて

北関東一円にスーパーマーケットチェーンを展開する企業。店舗には、新業態「BLANDE」の他、「Food Market KASUMI」、「FOOD SQUARE」、「FOOD OFF ストッカー」がある。オリジナル商品「MiiL(ミール)」や、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社のプライベートブランド「eatime(イータイム)」を展開する。ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社とは、株式会社マルエツ、株式会社カスミ、マックスバリュ関東株式会社の経営統合により、共同持株会社として設立されたもの。

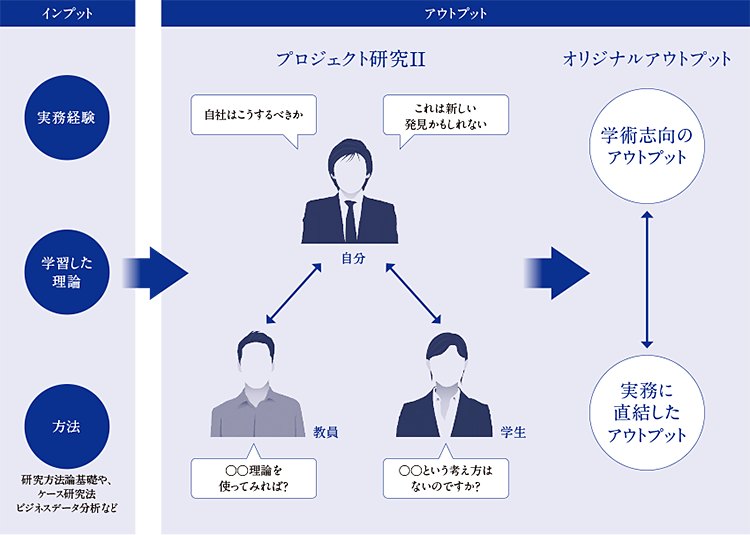

CBSオリジナル③:プロジェクト研究で新しいビジネス知識の創造

プロジェクト研究は、2年間の集大成を作り上げる科目です。CBSでの学びと受講生の実務経験を、専任教員からの指導を受けながら1年間にわたって練り上げることで、オリジナルのアプトプットを作成していきます。

CBSのプロジェクト研究の特徴は、次のような3つです。

- 少人数の指導:ほとんどのプロジェクト研究は6名程度の少人数。すべて専任教員が指導します。

- 選べるアウトプット:学術志向のアプトプット(論文)か、実務に直結したアプトプット(事業計画書(ビジネスプラン)など)かを、受講生のニーズに応じて選択できます。

- 段階的な指導:アウトプットに向かっての段階的な指導があります。そのため、無理なく質の高いアウトプットを生むことができます。学術志向のアプトプットを求める学生には、研究方法を学ぶための科目(研究方法論基礎)や実証のための方法(社会調査法やケース研究法)を用意しています。また、実務に直結したアウトプットを求める学生に対しては、ビジネスプランニングやフィールドラーニングでの学びを準備しています。

優秀賞(論文・課題研究)、総代・鈴木敏文賞・南甲倶楽部賞賞

CBSでは学生たちの学びに対する意欲を高め、かつ、学生たちの模範とするため、優れたプロジェクト研究のアウトプットを選び、優秀賞として表彰をしています。ご自身の業界や問題意識に近いアウトプットを見つけてみてください。

論文の内容、審査員による講評について詳しく知りたい方は下記の優秀賞のページをご覧ください。

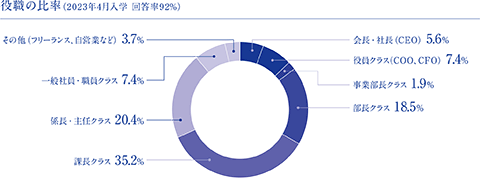

CBSクオリティ:学生がもっとも重要な財産

私たちCBSが誇るもっとも重要な財産は、学生のクオリティです。スタンダードとオリジナルのプログラムを、経験豊かなビジネス・パーソンが受講することで、誇るべきCBSクオリティが生まれています。言うまでもなく、ディスカッション型の講義も、実践体験型の講義も、経験豊富な受講生がクラスにいるからこそ、成り立つものです。

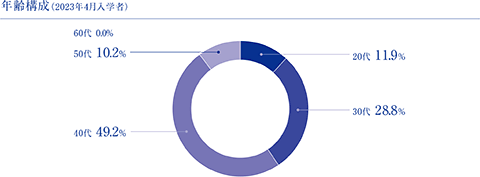

- 100%の在学生がビジネスパーソン:CBSの在学生は、100%が3年以上の実務経験者です。

- 大半が経験豊かなビジネスパーソン:そのうち約80%が30〜49歳で、全体の平均年齢は、40~42歳程度です。CBSは、実務キャリアが10年程度ある、多様な業種での豊かな勤務経験がある人たちが集う場となっています。

(備考)修了要件

本研究科の修了の要件は、本研究科に2年以上在学し46単位以上を修得することです。

なお、修了要件については、修得単位数の合計が単に46単位であればいいというわけではありません。科目区分によって修得しなければならない単位が定められており、これを全て充たす必要があります。科目区分ごとに定められている単位、修了に必要な単位を超える単位修得が可能で、かつ、余裕のある履修計画を立てる必要があります。

| 科目区分 | 修了に必要な最低修得単位 | ||

|---|---|---|---|

| 基礎科目 | 14単位必修 | 46単位以上 | |

| 発展科目 | 共通 | 2単位必修 | |

| その他分野 | 2科目4単位 | ||

| 専門科目 | 6単位選択必修 | ||

| プロジェクト研究科目 | プロジェクト研究 | 8単位必修 | |

| 論文・課題研究 | |||

※ 履修上のルールについて

- 基礎科目: 7科目14単位必修。

- 発展科目: 「アントレプレナーシップとビジネスプランニング」1科目2単位必修およびその他の分野の科目3科目6単位選択必修。

- 専門科目:3科目6単位選択必修。

- プロジェクト研究科目:「プロジェクト研究Ⅰ」「プロジェクト研究Ⅱ」の2科目8単位必修。 「論文」、「課題研究」は選択科目。

(備考)就業データ

2023年9月修了生(回答者のみ)

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 農林業 | 0 |

| 漁業 | 0 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 |

| 建設業 | 2 |

| 製造業 | 2 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 |

| 情報通信業 | 2 |

| 運輸・郵便業 | 1 |

| 卸・小売業 | 0 |

| 金融・保険業 | 1 |

| 不動産・物品賃貸業 | 1 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 |

| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 |

| 教育・学習支援業 | 0 |

| 医療・福祉業 | 2 |

| 郵便局・その他複合サービス業 | 1 |

| 宗教・政治 | 0 |

| 公務 | 0 |

| その他 | 2 |

| 16 |

2023年3月修了生(回答者のみ)

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 農林業 | 0 |

| 漁業 | 0 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 |

| 建設業 | 1 |

| 製造業 | 8 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 |

| 情報通信業 | 3 |

| 運輸・郵便業 | 0 |

| 卸・小売業 | 4 |

| 金融・保険業 | 0 |

| 不動産・物品賃貸業 | 0 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 |

| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 |

| 教育・学習支援業 | 1 |

| 医療・福祉業 | 1 |

| 郵便局・その他複合サービス業 | 0 |

| 宗教・政治 | 0 |

| 公務 | 0 |

| その他 | 6 |

| 26 |

2022年9月修了生(回答者のみ)

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 農林業 | 0 |

| 漁業 | 0 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 |

| 建設業 | 0 |

| 製造業 | 3 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 |

| 情報通信業 | 1 |

| 運輸・郵便業 | 0 |

| 卸・小売業 | 0 |

| 金融・保険業 | 0 |

| 不動産・物品賃貸業 | 0 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 |

| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 |

| 教育・学習支援業 | 0 |

| 医療・福祉業 | 0 |

| 郵便局・その他複合サービス業 | 0 |

| 宗教・政治 | 0 |

| 公務 | 1 |

| その他 | 1 |

| 6 |

2022年3月修了生(回答者のみ)

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 農林業 | 0 |

| 漁業 | 0 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 |

| 建設業 | 0 |

| 製造業 | 7 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 |

| 情報通信業 | 5 |

| 運輸・郵便業 | 1 |

| 卸・小売業 | 3 |

| 金融・保険業 | 3 |

| 不動産・物品賃貸業 | 2 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 |

| 生活関連サービス、娯楽業 | 1 |

| 教育・学習支援業 | 1 |

| 医療・福祉業 | 3 |

| 郵便局・その他複合サービス業 | 0 |

| 宗教・政治 | 0 |

| 公務 | 0 |

| その他 | 4 |

| 32 |

2021年9月修了生(回答者のみ)

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 農林業 | 0 |

| 漁業 | 0 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 |

| 建設業 | 0 |

| 製造業 | 2 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 |

| 情報通信業 | 1 |

| 運輸・郵便業 | 0 |

| 卸・小売業 | 0 |

| 金融・保険業 | 2 |

| 不動産・物品賃貸業 | 0 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 |

| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 |

| 教育・学習支援業 | 0 |

| 医療・福祉業 | 1 |

| 郵便局・その他複合サービス業 | 0 |

| 宗教・政治 | 0 |

| 公務 | 0 |

| その他 | 1 |

| 8 |

2021年3月修了生(回答者のみ)

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 農林業 | 0 |

| 漁業 | 0 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 |

| 建設業 | 0 |

| 製造業 | 8 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 |

| 情報通信業 | 3 |

| 運輸・郵便業 | 2 |

| 卸・小売業 | 4 |

| 金融・保険業 | 1 |

| 不動産・物品賃貸業 | 0 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 |

| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 |

| 教育・学習支援業 | 2 |

| 医療・福祉業 | 2 |

| 郵便局・その他複合サービス業 | 1 |

| 宗教・政治 | 0 |

| 公務 | 0 |

| その他 | 0 |

| 25 |

2020年9月修了生(回答者のみ)

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 農林業 | 0 |

| 漁業 | 0 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 |

| 建設業 | 0 |

| 製造業 | 2 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 |

| 情報通信業 | 4 |

| 運輸・郵便業 | 0 |

| 卸・小売業 | 0 |

| 金融・保険業 | 0 |

| 不動産・物品賃貸業 | 0 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 1 |

| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 |

| 教育・学習支援業 | 0 |

| 医療・福祉業 | 0 |

| 郵便局・その他複合サービス業 | 0 |

| 宗教・政治 | 0 |

| 公務 | 0 |

| その他 | 1 |

| 8 |

2020年3月修了生(回答者のみ)

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 農林業 | 0 |

| 漁業 | 0 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 |

| 建設業 | 0 |

| 製造業 | 6 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 |

| 情報通信業 | 1 |

| 運輸・郵便業 | 0 |

| 卸・小売業 | 9 |

| 金融・保険業 | 2 |

| 不動産・物品賃貸業 | 3 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 |

| 生活関連サービス、娯楽業 | 1 |

| 教育・学習支援業 | 0 |

| 医療・福祉業 | 0 |

| 郵便局・その他複合サービス業 | 0 |

| 宗教・政治 | 0 |

| 公務 | 0 |

| その他 | 2 |

| 26 |