商学部

資格

公認会計士を目指す

毎年多くの現役合格者を輩出。簿記初学者でも十分に現役合格が可能!

中央大学は、監査及び会計のプロフェッショナルである公認会計士を目指す学生が多く在籍し、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら、学び合う環境があります。

商学部では、現役合格を目指す学生へのバックアップとして、短答式試験に関係する会計系科目や、論文式試験に関係するアカウンタント・プログラム等を設置しています(商学部学生はどの学科でも履修可能です)。

また、公認会計士を目指す学生の多くが、学内のダブルスクールである中央大学経理研究所に入所し、専門講師や合格学生のサポートのもと、試験勉強に励んでいます。大学内にあるため通学時間ゼロ、時間割の重複もほとんどありません。そのため、毎年安定して、在学中の合格者を輩出しています。

公認会計士試験 合格体験記

公認会計士試験に現役合格された方の体験記を紹介します。

これから中央大学商学部入学を希望する受験生の皆さま、公認会計士を目指そうと思われている在学生にむけてメッセージもいただきました。

その他の資格(税理士・国税専門官・教員免許等)

資格試験に強い商学部

国家試験等の資格取得をめざそうとする場合に大切なことは、大学での専攻や自分の将来の進路(職業)などについてじっくり考え、そのうえでどのような資格を目標とするかを決定することです。

目標とする資格試験が決まれば、次にその試験のしくみや内容についてよく知る必要があります。市販の受験案内を読んだり、資格試験に詳しい先生や先輩などに話を聞いたりして、受験資格、試験科目、あるいは試験科目の具体的な学習順序などについてある程度の予備知識を入れておくことがよいでしょう。

そして、このような予備知識に基づいてしっかりした学習計画を立てる必要があります。

受験資格

大学3年次以上の学生で次のいずれかに該当する者。

※税理士試験詳細については コチラ

短答式試験(一括合格制)

| 会計科目 | ① | 簿記論 | 必須科目 | 2科目必須 |

|---|---|---|---|---|

| ② | 財務諸表論 | |||

| 税法科目 | ③ | 所得税法 | 選択必須科目 | どちらか1科目、または両方選択してもよい。 |

| ④ | 法人税法 | |||

| ⑤ | 相続税法 | 選択科目 | 選択必須科目を1科目にした場合、2科目を選択 選択必須科目を両方(2科目)選択した場合は1科目を選択 |

|

| ⑥ | 消費税法または酒税法 | |||

| ⑦ | 国税徴収法 | |||

| ⑧ | 住民税または事業税 | |||

| ⑨ | 固定資産税 |

* 一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつでもOKです。

* 合格科目が会計学2科目、税法学が3科目の合計5科目に達したとき合格となります。

国税専門官は、国税局や税務署において、適正な課税を維持し、また租税収入を確保するため、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使し、さまざまな事務を行います。

※国税専門官試験の詳細については コチラ

受験資格

受験をする年の4月1日現在、21歳以上29歳未満の者

受験をする年の4月1日現在、21歳未満で次に掲げる者

①大学を卒業した者及び受験をする翌年3月までに大学を卒業する見込みのある者

②人事院が①に掲げる者と同等の資質があると認める者

短答式試験(一括合格制)

| 第1次試験 | ①教養試験(多肢選択式) | 公務員として必要な一般的な知識および知能についての筆記試験 |

|---|---|---|

| ②専門試験(多肢選択式) | 専門知識についての出題 | |

| ③専門試験(記述式) | 憲法、民法、経済学、会計学、社会学から1科目選択 | |

| 第2次試験 | ①人物試験 | 人柄、対人的能力などについての個別面接 |

| ②身体検査 | 主に胸部疾患、尿、その他一般内科系検査 |

2006年度より第1次試験が大きく変わりました。

中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家をいいます。

中小企業診断士は、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する資格で、中小企業支援法では、次のように位置づけられています。

1.中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者(公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)

2.業務は「経営の診断及び経営に関する助言」

3.中小企業診断士は法律上の国家資格

※中小企業診断士試験の詳細についてはコチラ

受験資格

| 第1次試験 | 中小企業の診断・助言を実施するための基礎となる幅広い「知識を検定する試験」 受験に際し、年齢、性別、学歴等に制限はありません。 |

|---|---|

| 第2次試験 | コンサルタントとしての実務能力を認定するための「応用能力・思考プロセスを検定する試験」 第1次試験合格年度とその翌年度の2年間に限り第2次試験を受験することができます。 |

短答式試験(一括合格制4肢または5肢択一)

第1次試験は、7科目合計700点満点です。

| ① | 経済学・経済政策 | *全科目各100点満点 *科目合格の有効期限は、3年間です。一部の科目だけに合格した場合は、翌年度及び翌々年度の第1次試験を受験する際、受験者からの申請により当該科目が免除され、3年間で7科目すべての科目に合格すれば第1次試験合格となり、第2次試験が受けられます。 |

| ② | 財務・会計 | |

| ③ | 企業経営理論 | |

| ④ | 運営管理(オペレーション・マネジメント) | |

| ⑤ | 経営法務 | |

| ⑥ | 経営情報システム | |

| ⑦ | 中小企業経営・中小企業政策 |

第2次試験は実施年または前年第1次試験合格者

| 試験内容 | 試験日 | |

|---|---|---|

| 筆記試験 | 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例4試験 | 10月下旬 |

| 口述試験 | 筆記試験の事例などをもとに、個人ごとに10分程度の面接の方法により実施されます。 | 12月上旬 |

実務補習

| 内容 | 2次試験合格後、3年以内に15日間または8日間×2回の実務補習を受ければ、中小企業診断士として登録することができます。 2月に15日間コースと8日間コース、7月と8月にそれぞれ8日間コースが実施されています。 |

|---|

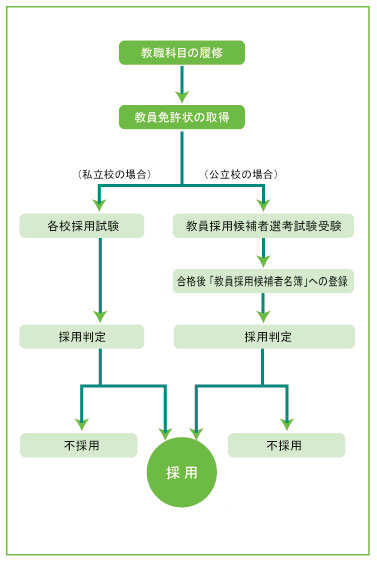

教員免許を取得するには、教職課程の単位取得と、中学または高等学校での教育実習が必要です。中学校教諭の場合には、介護等体験も必要になります。

大学卒業と同時に教員免許を取得するためには、学習計画をしっかりとたてる必要があります。

※教育職員免許取得についての詳細はコチラ

取得できる免許状の種類と条件

| 免許状の種類 | 教科 | 基礎資格 | 介護等体験 | |

|---|---|---|---|---|

| 中学校教諭 | 1種免許状 | 社会 | 学士の資格を有すること | 必要 |

| 高等学校教諭 | 1種免許状 | 地理歴史 | 不要 | |

| 公民 | ||||

| 商業 | ||||

教員までのルート