ビジネススクール

特別講義(実践・変革マネジメント論)において、ロイヤルホールディングス代表取締役会長である菊地唯夫氏による講演を実施

2025年11月06日

2025年10月29日(水)、中央大学ビジネススクール(CBS)MBAプログラム発展科目特別講義「実践・変革マネジメント論」(担当:松江英夫客員教授)において、ロイヤルホールディングス代表取締役会長である菊地唯夫氏をお招きし、講演を実施しました。

●概要

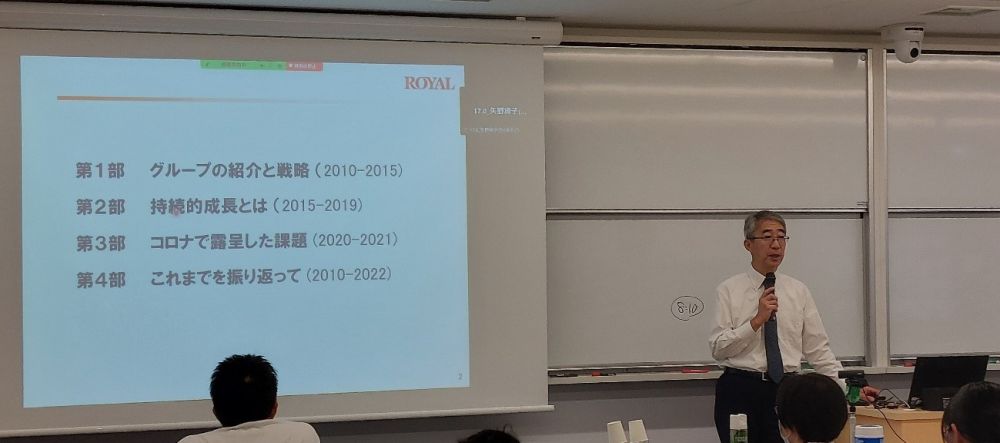

本講義では、変化の激しい経営環境の中で、短期的な成果に振り回されることなく、「質で勝つ」持続的成長をどのように実現するかについて、ロイヤルホールディングス菊地氏が、就任以来15年間にわたり取り組まれてきた変革の実践をもとに、現場と理論を往復しながらお話しくださいました。

同社は、創業者の逝去による統治の混乱や、コロナ禍による外食産業への打撃など、二度の大きな危機を経験しています。その中で「量から質へ」「短期循環からの脱却」を掲げ、既存店への再投資やブランド再構築によって、安定した増収増益を実現されました。

さらに、財務・人材・DXを統合した質的成長の仕組みを整え、株主や顧客のみならず、取引先や従業員など多様なステークホルダーへの公平な分配を続けながら、しなやかで強い経営を築いてこられました。

現代は、経営者が「ビジョン」を掲げる段階から、“今ここ”に集中して存在意義を体現する「パーパス」の時代へと移行しています。菊地氏からは、変化と危機の時代における変革マネジメントの要諦について、多くの示唆をいただきました。

●受講生の感想(一部抜粋)

・特に印象的だったのは、「going concern(継続企業の前提)」の観点です。企業は外部環境だけでなく、内部の求心力・帰属意識・文化が揺れる局面こそレジリエンスが問われると思いました。また、経営者には“山登りタイプ(目標設定と着実な積み上げ)”と“川下りタイプ(流れを読みながら意思決定)”という二つのアーキタイプがあるという比喩も興味深く、環境変化が激しい現代の経営スタイルを考える上で有用な視座だと感じました。現場の実態を足で掴み、分析力で抽象化し、意思決定へと接続するプロセスの重要性を再認識しました。

・「何かを目指すではなく、与えられた責任を果たす。それが次のステップにつながる」というメッセージが心に響きました。周囲を巻き込んでいくにはビジョンを語り、うねりを作っていく必要がある中で、山登り型でしか経営視座にはなれないのかと思っていましたが、責任を果たすという信念と行動、冷静さと情熱があれば、それはまた違ったリーダーシップが成立するのではないかと考えさせられました。

・一つ一つのお言葉が本当にご自身の経験の中から生まれたものだと感じられ、非常に勉強になりました。特にビジョンの再定義や各事業セグメント内での選択と集中を行い、それぞれのセグメントでのミッションも明確化されていくステップは、経営戦略がこのように作られていくのだという一つの型を学べたように思います。また理論(フレームワーク)は、戦略の有効性を確認するのに使うことが重要なのだという菊地会長ならではの視点も大変参考になりました。

・競合は自社自身であるという考え方は非常に大事だと思いました。成熟した産業では競合社とのシェア争いを意識する限り、どうしても最後は値段勝負に行きつく可能性が高く、必然的にその産業自体の価値の棄損に自分たち自身も加担しているのではと考えることもあります。何事も相手あることなのでそう簡単ではないですが、今後、そのような考え方を少しでも取り入れてビジネスを行いたいと考えています。

●CBSについてもっと知りたい方へ

特別講義(実践・変革マネジメント論)のゲスト講演では、日本を代表する経営者の方々から、最先端のビジネスの現状についてご講話をいただいています。豊富な経験と深い知見に裏打ちされたお話と、真摯な対話の時間は、受講生が経営者の視点を疑似体験し、実践的な学びを得る貴重な機会となっています。

CBSのカリキュラムの全体像は、以下のリンクをご覧ください。

https://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/business/mba/