公表データを用いて現状説明する講師たち

6月6日、社会学の後半授業で焦点を当てる「内なる国際化:在住外国人をめぐって考える」というテーマに関連して、特定非営利活動法人(NPO法人)国際活動市民中心(CINGA)でコーディネーターを務める堀佳月氏とサッキャ・ミナ氏のお二人に、「Living Together: Realities and Responses from NPOs – Initiatives in the Area of Multicultural Coexistence」という題目で講演いただきました。(担当:山田恭稔教授)

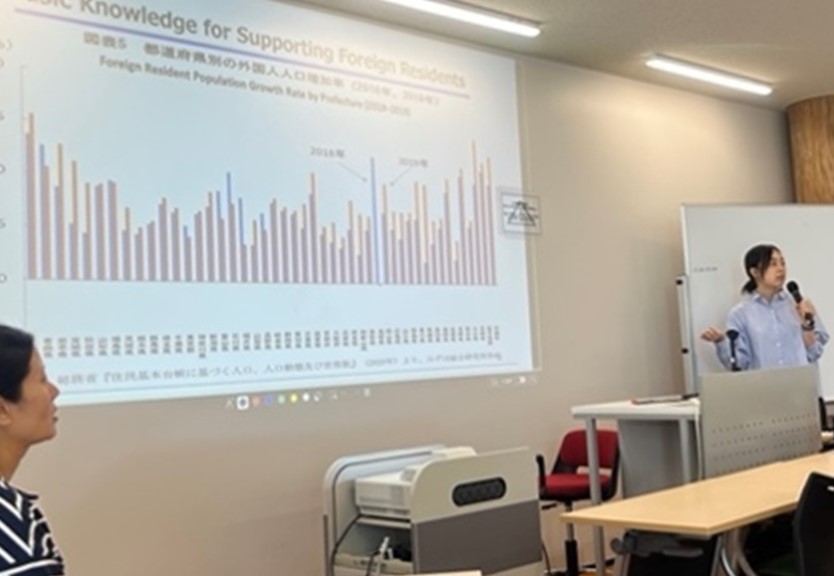

CINGAの活動紹介の後、授業では、まず、日本の在住外国人は圧倒的に20代や30代の労働人口の人々であり、近年、その増加率が三大都市圏外で非常に大きいことが注意喚起されました。そして、日本在住23年のネパール人であるサッキャ氏に、日本での生活を通して直面した、留学、結婚、子育て、地域社会との関わりなどでの様々な困難や経験談を語っていただきながら、在住外国人が一般に抱える現状を具体的に教えていただきました。それらには、以下がありました。

・在留資格には29種類もあるという複雑さ。

・20-30歳代の若い在住外国人たちは「困っていること」を自覚していない場合も少なくない。一方、「困っていること」を自覚する在住外国人が抱えている問題は、主に、法律、(子どもの)教育、行政、精神面のケアという4分野に関わっている。そして、それらの問題の要因は複雑に絡み合っている場合が多いこと。

・日本人が「やさしい日本語」を用いて在住外国人とコミュニケーションを図ることが、在住外国人を地域社会に包摂する上で重要であること。

・地元自治体の国際交流協会における日本語教室は、日本語を習ったり、日本人との異文化理解の場に留まらず、在住住者にとっての安心できる「居場所」であったり、在住コミュニティの社会参加の入口にもなり得ること。

講義に聞き入る学生たち

学生たちの考えを聞きながら授業を進める堀講師

自らの日本在住経験を語るサッキャ講師

また、ご講演中には、学生たちに質問を投げ掛け、近くの2−3人で話し合ってもらい、その意見を発表してもらうなどの機会を幾度か設けてくださり、学生たちとの双方向のやり取りにも関心を払って、授業を進めてくださいました。

参加した学生は、サッキャ氏の経験談から多くの学びを得ることができた一方で、「在住外国人が抱える3つの壁(法律の壁、言語の壁、心の壁)の解消には、自治体や地域のレベルで多くの支援が必要となることを知った。」、「今後、日本でも外国人住民がますます増えていく中で、制度や支援体制の整備はもちろん、地域住民一人ひとりの理解や共感の姿勢が、真の多文化共生につながると感じた。」、「在住外国人に対する支援活動を『善意』に頼りすぎると制度化されにくくなる危険性がある。CINGAのようなNPOが持続可能な形で社会に定着するには、公共性の再定義が必要であると考える。」など、多くの関心を寄せました。学生たちは、在住外国人の現状概要と課題について理解を深めることができ、これらの課題に対する意識を高める貴重な機会となりました。