経済学部

経済学部「国際協力論」(林光洋担当)の公開特別授業にJICAガバナンス・平和構築部長で本学部OBの橘さんが登壇しました

2025年07月08日

2025年6月17日(火)の1時限目、経済学部「国際協力論」(林光洋担当)では、ゲストスピーカーを招いて特別講演が行われました。登壇されたのは中央大学経済学部のOBで、JICA(国際協力機構)のガバナンス・平和構築部長の橘秀治さんです。

「JICAの役割と途上国における開発協力事業」というテーマで、JICAの組織と仕事、国際協力の仕事、世界が抱える複合的危機、途上国の開発協力事業、青年海外協力隊(現在、JICA海外協力隊)とその後のキャリア等についてご講演いただきました。

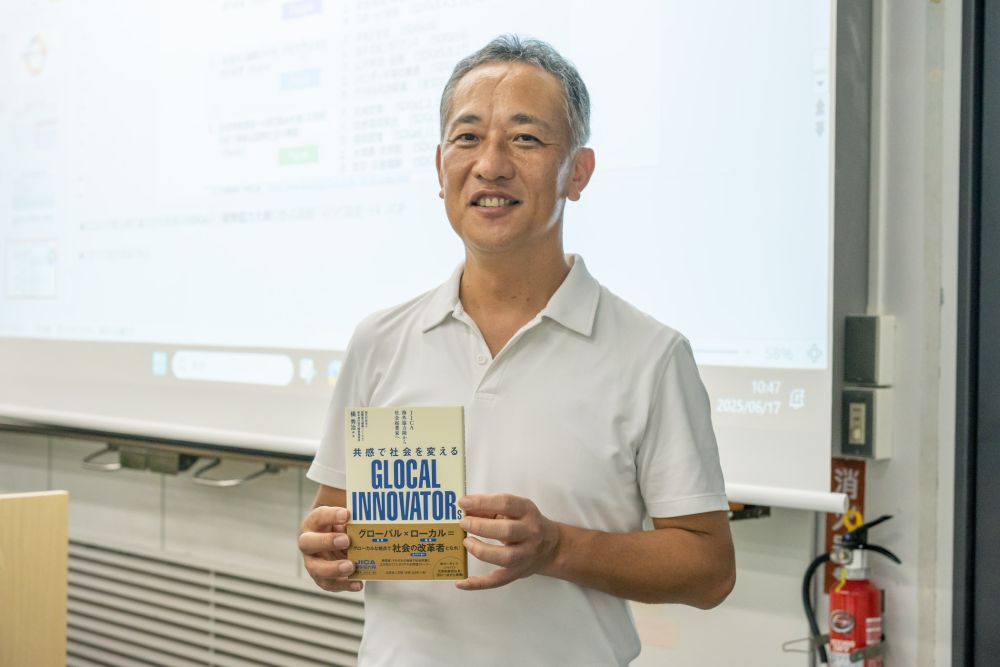

青年海外協力隊事務局長時代に出版された著書を紹介する橘秀治さん

開発途上国の人造り・国創りを担うJICAについて、橘さんは、その職員数や海外拠点数・事業規模(金額)といった数字を紹介した後、さまざまな組織、機関、団体と連携して途上国の開発事業を行う「課題解決のプロデューサー」としての役割を果たしているという説明をされました。JICAのMissionの中にある「人間の安全保障」、Visionの中にある「信頼で世界を繋ぐ」という言葉を講演の中で繰り返し強調されていたのが印象に残りました。

橘さんは世界の現状について、人口の爆発的な増加、富の偏り、世界経済の拡大による気候変動やエネルギー・食料問題、紛争など、さまざまな要因と事象が繋がって悪循環が生まれ、複合的危機の状態にあると解説されました。それによって負の影響をもっとも受けるのが開発途上国の貧困層であり、「人間の安全保障」が重要になっているということです。

講演の合間に学生時代のことや、金融機関へ就職して間もなく阪神淡路大震災に遭ったこと、被災しながらもボランティア活動にも参加したことが青年海外協力隊へ参加するきっかけになったことなどをお話しくださいました。当時、途中で会社を辞める人は多くなかったので、青年海外協力隊へ参加することについて、周りにかなり止められたといいます。

隊員として派遣されたインドネシアでは、市場調査をはじめ村に市場をつくる作業や農産物の加工に従事。当時を「失敗のほうが多かったかもしれません」と振り返りながら、それでも地道な努力と利他的な振舞いによって、文化・慣習の違いを超えてわかってくれる人はいると感じたそうです。

クイズを交えながらの楽しい講演でした。全問正解の3人の学生に著書をプレゼント

JICAに入ってから記憶に残る国際協力の事業として、人間開発部時代に取り組んだサブサハラ・アフリカ諸国を対象にした基礎教育改善のプロジェクトを詳しく説明してくださいました。「education for all」を合言葉にニジェールなどで校舎の整備を行ったものの、それだけで満足していいのかと疑問を持ったそうです。そこで、”学び”がないことによる負の循環を断ち切るべく「learning for all」としてみんなで学び合う、活発なコミュニティ協働を促すアプローチを仕掛けたということでした。この試みは、JICAのサブサハラ・アフリカにおける基礎教育分野の看板事業「みんなの学校プロジェクト」に結実しました。

最後に、青年海外協力隊事業の歴史や魅力を、多様な側面からお話しくださいました。橘さんご自身もそうだったように、任務を終えて帰ってきた隊員のほとんどは、「教えに行ったはずが、教えられた」と述懐するそうです。

青年海外協力隊事務局長の時代に取り組んだ施策として帰国隊員の起業支援プログラムや表彰制度の設置があり、多くの隊員のその後を紹介してくださいました。青年海外協力隊のその後のキャリアパスは気になるところであり、真剣なまなざしで聞く受講生たちに、橘さんは「青年海外協力隊の事業では、途上国で難しい社会的課題の解決に挑戦してもらう機会の提供を通じて、日本の未来に必要となる人材を育成しています」とその魅力を語りました。

授業終了後も海外ボランティアに参加した学生や青年海外協力隊に興味のある学生が橘さんに相談しようと列を作っていました。橘さん、熱のこもった素晴らしい講演をしていただきましてありがとうございました。

講演後、学生と話す橘さん