国際情報研究科

業務を取り巻く環境変化に対応する専門性とスキルを磨く

国際情報研究科の学生のうち60%は社会人として働きながら研究する学生です。その社会人学生のひとりで、コンサルティング会社にお勤めの村上隆平さんと指導教員の教授小向太郎に、大学院での学びについてお伺いしました。

※掲載している内容は、2025年1月時点の内容です。

——— 村上さんが大学院進学の検討に至ったきっかけや動機、業務で感じていた課題等を教えてください。

村上 現職は、コンサルティング会社の法務部門です。私は前職の所属企業から派遣されていた外部団体の活動で2019年にAI生成物の著作権法上の取扱いに関する論説を書いていました。その後、2022年に生成AIが登場し、以前の論説で想定していた技術からの大きな変化を感じました。そこで、改めて大学院で生成AIと著作権法について研究をしてみたいと思ったのが進学のきっかけです。

また、最近のAIやリーガルテックの進歩により、法務職は環境変化にさらされていると認識しています。自身の専門性とスキルを向上させていくことが、自身の今後のキャリアのポテンシャルを高めることに繋がると考えており、そのためのひとつの方法として、大学院での研究と修士号の取得に辿り着きました。

——— 本研究科は「情報」と「法律」を扱っていますので、村上さんのようにコンサルティング会社、特にITコンサルご所属の方からしばしばお問い合わせをいただくことが多い印象です。

村上さんは本研究科の中でも、なぜ小向教授を指導教員として希望したのでしょうか。

村上 2018年に小向先生のご著書『情報法入門』の第4版を拝読したことがあります。情報法全般について非常に幅広い学識をお持ちだと以前から思っていましたので、ぜひご指導いただきたいと考えていました。

入学前は自分の興味のある分野が著作権法にかなりフォーカスしていたのですが、小向先生にゼミ等でご指導いただく過程で、関連する領域に対する視野を広げていただいていることを実感しています。

小向 思い返せば、村上さんからは、本研究科への出願・受験前に研究テーマに関する問い合わせをいただきました。そこで意見交換をしていたこともあり、入学試験の口述試験の際には、テーマや問題意識が明確になっており、これから何をしていくのかについてもよく考えているという印象でした。村上さんは基本的に、そのテーマに沿った研究を行っていますが、入学後の学修を踏まえてテーマが変わることも当然あり得ます。それでも、ある程度具体的なテーマを考えてみて、それを明らかにするためには何を調べて検討していけばよいのかを考えてみることが、とても重要だと思います。

——— 村上さんはまだ修士1年次でいらっしゃいますが、修士学位論文のテーマは既に固まり始めているのでしょうか。

村上 「生成AI開発者および生成AIサービス提供者の法的責任」が現時点の予定です。

AIに関する法制度の検討はEUが最も進んでいると感じます。EUでは、AIを含むソフトウェアに対する製造物責任を課す「改正製造物責任指令」が2024年末に成立したのに加え、AIシステムをめぐる賠償責任について定める「AI責任指令案」が議論されています。それを踏まえ、生成AIの開発者およびサービス提供者が、著作権侵害の間接侵害責任以外の法的責任を負う可能性の有無およびその影響範囲を明らかにしたいと考えています。特に、SLM(Small Language Model:小規模言語モデル)やエッジAIといった、ローカル環境下で使用される生成AIに関する責任に焦点を当てる予定です。

小向 現在まさにいろいろなところで議論がされている難しいテーマです。村上さんは、今までのご経験も踏まえて内外の動向について幅広く調査や検討をされており、成果を楽しみにしています。得られた知見をもとに、どのように全体としての考察をまとめていくかがこれからのポイントだと思います。

——— 入学からおよそ1年が経過しようとしていますが、ご自身が抱える業務と本研究科での学びはうまくリンクできていますでしょうか。

村上 私は会社の業務が法務職ですので、学びがダイレクトに業務にプラスになっています。特に、海外の動向に関する解像度がすごく高まったと感じています。

私の研究テーマである生成AIについては、社内に自主勉強会があるので、そこで研究の成果を情報共有したりしています。自主勉強会は技術寄りのメンバーが多いので、アメリカやEUの法規制の検討状況についてとても興味深く聞いてくれます。

また、法律系ゼミの同期には個人情報やプライバシーを研究テーマにしている方が多いのですが、ちょうど個人情報保護法の3年ごと見直しの時期であるので、国内の議論の最新情報を得る機会が多く、会社の業務でもとても役立っています。

——— ご所属の会社にも還元できているようであれば、研究科としても何よりです。他の社員の方々にも、是非本研究科への進学を勧めていただければ幸いです。

村上さんは「情報法」を主分野に据えて学んでいらっしゃいますが、他の2つの分野(「AI・データサイエンス」、「社会デザイン・社会実装」)の授業のうち、特に印象に残っている授業はありますでしょうか。

村上 2024年前期に履修した「インターネットの技術と文化特論」は、履修者がそれぞれ興味関心のあるテーマについて話題提供をしてディスカッションをするというスタイルの授業でした。提供される話題が本当に幅広く、しかもそれぞれが最先端の論点で、とても充実したディスカッションができたと思います。

私は「未来倫理」という観点から「生成AIに学習されない権利」を認めるべきかという話題提供をしたのですが、情報系の分野の履修者からのご意見や、デザインのお仕事をされている社会人院生からのご指摘が大変勉強になりました。

——— 仕事と学業の両立のために心がけていることを教えてください。

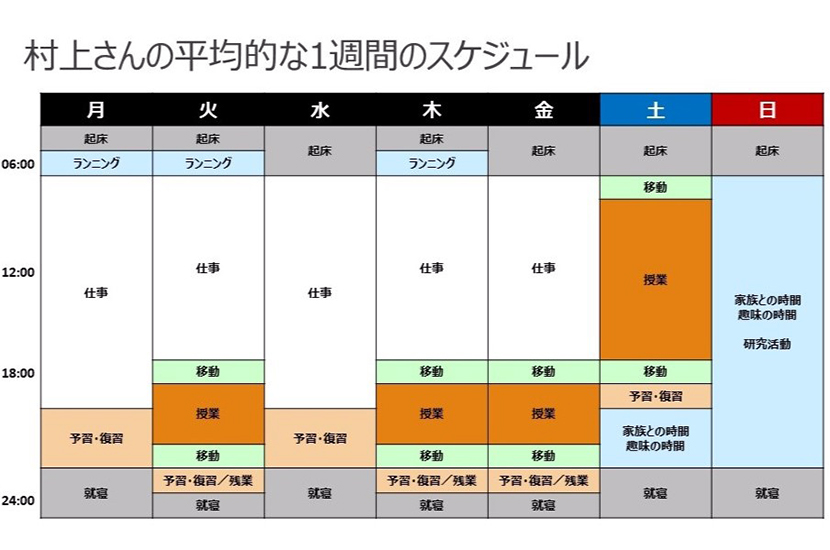

村上 両立のためには、やはり時間的な制約をどのように乗り越えるかがポイントだと思いますが、私の場合、移動時間の有効活用を特に心掛けています。私は平日夜間の授業や土曜日昼間の授業をできるだけキャンパスで対面型で受講するようにしています。会社あるいは自宅からキャンパスまでの移動中に、各授業において課題となっている論文の講読や、仕事のメール等、コミュニケーションツールでのレスポンスを済ませるようにしています。片道1時間程度ですので、週4回キャンパスに通う私にとっては、非常に大きな時間的資源です。

また、授業で課されたレポートはその授業を受講した当日中に対応するようにしています。課題が溜まってしまうと、突発的な業務が発生した際に、首が回らなくなることもあるでしょうし。

授業を離れたところで言えば、睡眠時間とランニング時間の確保にも気を付けています。体が資本ですからね。

——— 本研究科の授業はオンラインでも受講することができますが、村上さんはあえてキャンパスまでお越しになっているのですね。

村上 画面共有等を駆使すれば遠隔参加でも双方向のやり取りは十分ですが、得られる情報の密度という点では、対面型の方が私の性には合っていると感じます。また、ちょっとした質問があるときに、オンラインだと一度接続が切れた後に教員にアクセスしなければならないこともあり、やはり現地での対面型でのコミュニケーションに勝るものはないです。

——— 小向先生もかつて社会人学生として大学院で学んでいらっしゃったかと思いますが、本研究科で学ぶ社会人学生の姿を見て、ご自身のご経験を思い出すこともあるのではないでしょうか。

小向 私が社会人大学院生だったのはだいぶ昔のことですが、やはり時間のやりくりは大変だったような気がします。そうしたなかでも、いろいろな人と出会うことができてとても楽しかったですね。本研究科にも、さまざまなバックグラウンドをもった人がいますので、ぜひ一緒に研究した人たちとの親交を続けていただければと思います。

——— これからの人生、公私における目標があれば教えてください。

村上 生成AIの社会実装はこれからますます加速していくことでしょう。大学院修了後は、本研究科で学んだことをベースに、生成AIと法律のあるべき姿をビジネスの最前線で実践していきたいと思っています。また、叶うのであれば、アカデミズムとの関わりも継続したいと考えています。

仕事と学業の両立のために、家族にはだいぶ負担をかけてしまっています。修了後は、ゆっくり旅行にでも行きたいなと思っています。知人がセネガルに赴任しているので、ぜひ訪れてみたいものです。

——— 小向先生から村上さんへの激励と、本研究科に興味関心のある方にメッセージをお願いします。

小向 仕事との両立は、実際には大変なことも多いと思いますが、相乗効果を活かして良い研究成果をまとめていただけることを期待しています。

本研究科では、情報技術や法律について、さまざまな角度から学び、考えることを目指しています。興味関心をもたれた方は、自分が興味を持ったテーマと関係のありそうな教員に、ぜひ一度相談をしてみて下さい。大学院での学修では、教員と議論するということが大きな意味を持ちます。自分の関心について話をしてみることで、自分がここで学ぶべきかどうかが見えてくるのではないかと思います。