総合政策学部

総合政策学部教授 吉田紀子の「近代美術と社会Ⅱ/特殊講義」で外国人共同研究者が特別講義を行いました

2017年11月09日

カトリーヌ・メヌー准教授

総合政策学部 教授 吉田紀子の専門分野は西洋近代美術史・デザイン史、広告芸術論です。

この度、吉田紀子は、パリ第一大学(パンテオン ソルボンヌ)より、美術史学を専門分野とする、カトリーヌ・メヌー准教授をゲストスピーカーに迎え、「印象派と近代のパリ」をテーマに講義を行いました。

第二帝政時の19世紀、衛生と治安の問題を改善するために行われた「パリ改造」と呼ばれる都市整備事業により、大通りの設置や緑化が推進され、光と風を取り入れた開放的な街づくりが実現しました。メヌー准教授は、当時を代表する印象派の画家であるモネ、ルノワール、カイユボットなどが開発後のパリの街並みを描いた作品を複数紹介し、19世紀後半のパリに起きた変革について説明しました。

学生からの「街が変わることに人々はネガティブな感情を抱かなかったか?」「印象派の画家がパリの街並みを描き始めた理由は?」などの質問に対してメヌー准教授は「19世紀は価値観が大きく変わった時代であった。過去は偉大で継承すべきという考え方から、過去よりも未来を創造することに重きが置かれるようになった」「新しい街の誕生で散策者が増え、街が舞台となった。大通りや駅に詩情を感じ『都市を描く』ことが新しい文化として受け止められた」などと答えました。

吉田紀子は「時代を代表する画家がどのような眼差しで都市計画を捉え、表現したのか。作品に何を描き、何を描いていないのかを理解することが重要だ」と解説しました。講義を終えたメヌー准教授は「学生の質問は、非常に着眼点がよく、的を射たものでした。彼らと印象派についてのディスカッションができたことは、大変有意義でした」と感想を語りました。

吉田教授(左)と、メヌー准教授

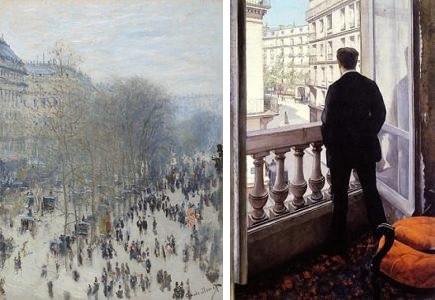

【講義で紹介された作品の一部】

モネ《キャピュシーヌ大通り》(左)は、小さな人物をたくさん描き、都市再開発後のパリが生き生きと表現されているのに対して、カイユボット《窓辺の若い男》(右)は、モネとは異なる手法を選び、街を散策する人々ではなく、通りと街を構成するオスマン様式の建物を印象的に描いている