- HOME

- 時間割から知る 文学部

- 哲学専攻

哲学専攻

- Department of Philosophy

よくわからないことの多い謎に満ちたこの世界に、立ち向かう学問。

いつの間にか生まれて、苦労して生きていき、そして最後には死んでしまう。このことにどんな意味があるのでしょうか。この〈わからなさ〉を出発点として、昔からさまざまな哲学者たちが悩み苦しみながら、考えてきた問題群があります。そんな問題について本を読み、みんなで議論しながら、4年間じっくり付き合ってみませんか。

-

- 木村 みうみ(きむら みうみ)

- 哲学専攻 4年 / N高等学校 出身

- 大学では「自分では知らない、知るきっかけすら知らない世界」をたくさん発見することができます。自分や他人の持っている考え方に自覚的になりたいという興味が哲学専攻を選んだ理由の一つです。

時間割を教えてください

4年次の時間割です。

| 1 | 前期 | 哲学演習(8) | イギリス文学史(1) | 社会学史(古典) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後期 | 哲学演習(8) | ||||||

| 2 | 前期 | 舞台芸術論 | 哲学講義(1) | ロシア語(初級) | 哲学講義(7) | ||

| 後期 | 聖書からキリスト教へ | ロシア語(初級) | 哲学講義(8) | ||||

| 3 | 前期 | 哲学講義(13) | 犯罪統御Ⅰ | ||||

| 後期 | ロシア社会文化論 | 特殊講義 (中国の美術) |

宗教社会学 | ||||

| 4 | 前期 | フランス語 | |||||

| 後期 | フランス語 | 哲学講義(4) | |||||

| 5 | 前期 | 哲学演習(2) | |||||

| 後期 | 哲学演習(2) | ||||||

| 6 | 前期 | ||||||

| 後期 |

時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください

-

7:30

起床

-

9:00

哲学演習

演習形式の授業なので予習が必須です。予習は前日に行います。

-

10:50

対話の哲学

グループでの話し合いが行われる授業です。

-

12:30

昼食

生協でパンを買って空き教室で食べます。

-

13:20

哲学講義

講義形式の授業です。ルーズリーフにまとめながら聞きます。

-

15:10

イギリス演劇

教養科目です。自分の関心に応じたことを学ぶのは楽しいです。

-

17:00

図書館

5限がないので、図書館に寄って課題をこなしたり読書をしたりして過ごします。

-

20:00

帰宅

-

22:00

就寝

印象的な授業があれば教えてください

比較文学。日本ではなかなか聞くことのないヨーロッパの民謡について学びました。大学では自分では知らない、知るきっかけすらない世界をたくさん発見することができます。

受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?

予備校に通っていました。「やる気」がない時でも勉強できる方法を考えて勉強を習慣化していくのが重要だと思います。

現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?

元々哲学という分野に興味があったことは大きいです。自分や他人の持っている考え方に自覚的になりたい、その考え方の歴史的側面や問題を知りたいという知識面での興味のほかに、哲学的な問いの立て方や問題の分析の仕方を学びたいという哲学的な技術への興味もありました。

実際に入学してみてどうですか?

大学の先生方と話してみると、自分が知りもしなかった分野の本にならない・まだなっていない知識が非常に多くあるのだと気付かされました。

これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?

倫理と美学の相互関係について研究をしたいと思っています。

今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?

大学院に進むための勉強をしています。

多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください

-

白門前の広場

比較的混まない場所で、ゆっくりご飯を食べるのにぴったりです。

学生生活の必需品を教えてください

-

大きくて丈夫な鞄

語学の授業がある日は辞書、教科書、ノートに電子機器類と大荷物になります。図書館で本を借りたり水筒を入れたりすると荷物が8kgほどになることもあるので、ひとまわり大きく丈夫な鞄が必須です。

-

- 青木 悠真(あおき ゆうま)

- 哲学専攻 4年 / 長野県立上田高等学校 出身

- 「未来」という概念についての研究を行なっています。「未来」という概念に対する私たち人間の信念を問い直すことで、人がよりよく生きるためにはどうすれば良いのかという問題について、解決の方途を示したいと考えています。

時間割を教えてください

3年次の時間割です。

| 1 | 前期 | 哲学講義(1)(11) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後期 | 哲学講義(2)(12) | ||||||

| 2 | 前期 | 聖書の思想と歴史 | 哲学講義(7)(17) | ||||

| 後期 | 聖書からキリスト教へ | 哲学講義(8)(18) | |||||

| 3 | 前期 | 哲学講義(3)(13) | English Reading | 哲学演習(5)(13) | |||

| 後期 | 哲学講義(4)(14) | English Reading | 哲学演習(5)(13) | ||||

| 4 | 前期 | 哲学概論(1) | |||||

| 後期 | 哲学概論(2) | ||||||

| 5 | 前期 | 哲学演習(1)(9) | |||||

| 後期 | 哲学演習(1)(9) | ||||||

| 6 | 前期 | ||||||

| 後期 |

時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください

-

8:00

起床

-

9:00

部屋の掃除

大学に登校するまでの間に、授業の準備と並行して、部屋の掃除や洗濯などをしていました。

-

10:40

登校

住んでいる場所が大学から近く、10分ほどで登校できるため、2限目が始まる5分から10分前には着くように心がけていました。

-

10:50

2限 哲学講義(7)(17)

私自身はどちらかというと西洋哲学を中心に学んでいたのですが、この講義だけは仏教哲学の講義を選択しました。

-

12:30

昼食

先述の通りアパートが近かったため、講義終了後に帰宅し、昼食をとっていました。大学には生協や、内外にコンビニがあるので、メニューには困りませんでした。

-

13:20

3限 哲学演習(5)(13)

演習は「原典講読」を行います。この時はハイデガーの『存在と時間』のドイツ語版を日本語訳するという形で講義が進んでいました。「演習」や「原典講読」と名のつく講義は基本的に予習が必須です。大変ではありますが、上手に付き合っていくことが大事だと思います。

-

15:10

4限 哲学概論(1)

3年次の必修科目です。学年の全員が履修することになります。

-

18:00

帰宅

-

20:00

課題・レポート

講義の中で課された課題やレポートがあった場合には、この時間に作成していました。講義によっては、小レポート等の提出を出席に換えている場合があります。必ず提出期限に間に合うようにしましょう。また、演習や原典購読に求められる予習も無理のない範囲で進めるようにしていました。

-

24:00

就寝

課題を提出したあとは自由に過ごし、おおよそこのくらいの時間には寝ていました。

印象的な授業があれば教えてください

どの講義も、先生方はさまざまな方式をとっているため魅力的でしたが、3年次特に印象的だった授業は、火曜日の1限目の「哲学講義」でした。キリスト教哲学を中心に、その他の西洋哲学を絡めて講義が行われる授業でした。

期末に行われた講義では、哲学者の言説について、生徒同士が議論を交わし、先生が適宜解説を挟むという形の形態がとられ、ただ講義を聴きメモを取るだけではない、非常に内容の濃い時間となっていました。

講義の合間に先生がお話しされる例え話なども大変面白く、非常に印象に残っています。

受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?

受験勉強は、「哲学専攻」を目指すということで、「倫理」を重点的に勉強しました。

高校倫理は他の社会科科目同様いわゆる「覚えもの」の側面が強く、何度も繰り返し解くことで、教科書や問題集のワードを確実に記憶・定着させていく必要があると思います。ただ、それだけでは不十分で、入試では、何人かの哲学者とその言説や概念を提示し、それらの関係性について論じる小論文を作成することが求められます。

そのため私は、教科書や問題集の言葉をただ覚えるだけではなく、哲学学者たちの言説同士の内容をある程度理解した上で、共通点や相違点を意識しながら問題を解いていくことを重要視していました。そして、小論文を作成することは一朝一夕でできるようになるものではないため、高校の倫理の先生に依頼し、何回か過去問の添削を行なっていただいていました。

受験勉強において重要なポイントは、「人物(哲学者)対概念(言説)、概念(言説)対概念(言説)」を確実に学習していくことにあると思います。

小論文形式で解答をするためには、「誰が何を言ったか」「そしてそれはどういう意味か」を記述できなければ成り立ちません。

ただ暗記するのではない、一歩先へ進んだ理解を入試では求められることを意識しておくと良いと思います。

現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?

私が哲学専攻を選んだ理由は、単純なもので、「倫理・哲学が好きだったから」です。

私は、いつ頃からか「人はなぜこの生を生き続けなければならないのか」といった、抽象的な話題や言説に興味を示すようになりました。そして高校生になり、「倫理」という科目に触れたことによって、その興味は「哲学」という学問に対する強い関心へと変わりました。関心が湧くとモチベーションも上がるもので、私は高校時代、倫理を他の教科以上に積極的に学ぶようになりました。その結果成績も向上し、「好きな勉強をすればするほどできるようになる」というサイクルが生まれ、倫理という科目と、そこで取り扱われている「哲学」という学問に対して、自信を持って「好きだ」と言えるようになりました。そして、哲学をより専門的に学びたい、できることなら好きな科目である倫理で受験に挑みたいと思った時に、入試として倫理の科目が存在する中央大学哲学専攻を知り、入学したいと考えました。

以上が、私が所属する専攻を選ぶようになった経緯と理由になります。

実際に入学してみてどうですか?

実際に入学してみての感想は、「期待していた以上に、学びたいことが学べる大学だ」というものです。

私は、コロナ禍の影響で、1・2年次の講義をオンラインで受講することとなったのですが、その時であっても、先生方の講義や学校側の配慮もあって、不十分さを感じることはあまりありませんでした。

3年次以降は、実際に登校して授業を受けることとなったのですが、1・2年次よりもさらに自分の興味関心のある哲学分野の学習に注力することができるようになり、自由な環境で研究することができるようになりました。

特に図書館の存在は大きく、気になるテーマの資料は検索すれば大体見つかるため、重宝しています。

これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?

私は卒業論文のテーマに「時間論」を提示して、「未来」という概念についての研究を行なっています。

「未来」という概念は、未だ私たちが出来事として経験しえない領域の概念であるはずにも関わらず、私たちは日常生活において未来がやってくることを信じて疑わないという点で、非常に興味深い概念です。

そのため、私は「未来」という概念に対する私たち人間の信念を問い直すことで、(たとえばコロナ禍のような)見通しが立たない将来への不安を抱えなければならない状況に置かれた時、人がよりよく生きるためにはどうすれば良いのかという問題について、解決の方途を示したいと考えています。

今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?

私は、「時間論」の研究をより進めるために、大学院への進学をすることになりました。私が最も関心を抱いている哲学的問題は、「なぜ我々は、諸々の出来事が過去・現在・未来に区別されるという信念を形成しているのか」についてです。このことについて研究するために、大学院では、マクタガートという哲学者の論文『時間の非実在性』について研究したいと考えています。

そのため、今後私が挑戦したいことは、「興味関心のある研究を大学院でより進めてみたい」というものになります。

多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください

-

哲学研究室

「哲学」と聞くと、「堅苦しくて難しい」とか「抽象的で何を勉強すれば良いのかわからない」という印象を抱く方もいると思います。

そんな方は是非、哲学研究室にある過去の先輩方の卒業論文を一度見てみて下さい。本当にさまざまなテーマの論文があり、哲学の懐の広さを感じたり、やろうと思えばどんな研究も意外にできてしまう、そんな感想を抱くと思います。

学生生活の必需品を教えてください

-

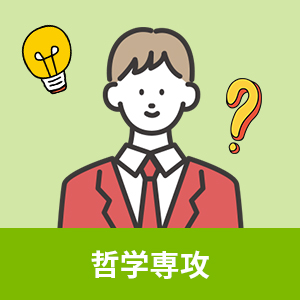

辞書

左がドイツ語、右が英語です。哲学専攻においては、原典講読の講義があり、辞書が必須となります。もちろん電子辞書やスマートフォン、パソコンで調べても問題はありませんが、それらにはない単語の意味や用例が、紙辞書には載っていた、などということも稀にあります。