- HOME

- 時間割から知る 文学部

- 日本史学専攻

日本史学専攻

- Department of Japanese History

歴史的視点から物事を捉える目と頭を養う。

温故知新。歴史を学ぶことによって新しい知恵が生み出される。大学で日本史学を専攻することは、歴史的視点から物事を捉える目と頭を養うことを意味します。文献史学や考古学を深く学ぶことで、日本の歴史を自ら解き明かす力を身につけ、社会の方向性を見据えながら、 自分の歩むべき道を見つけ出しましょう。

-

- 佐野 豊真(さの とよま)

- 日本史学専攻 4年 / 東京都立小金井北高校 出身

- 教職課程を履修し、小中高さまざまな世代の子どもたちと関わることのできる四年間でした。大学受験を通して日本史に興味をもち、それを社会科教員という自分の進路にも活かしました。皆さんも自分自身の”好き”を大切にしてください。

時間割を教えてください

3年次の時間割です。

| 1 | 前期 | 古文書学演習(1) | 日本史演習・文献(9) | 公民科教育法1 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後期 | 古文書学演習(2) | 日本史演習・文献(9) | 公民科教育法2 | ||||

| 2 | 前期 | 日本文化史A | 博物館教育論 | ||||

| 後期 | 日本家族史B | ジェンダー/セクシュアリティ | |||||

| 3 | 前期 | 外国史 | 地理歴史科教育法1 | ||||

| 後期 | 社会問題 | 地理歴史科教育法2 | 宗教社会学 | ||||

| 4 | 前期 | イスラーム概説 | 教育の方法と技術 | 日本社会経済史A | |||

| 後期 | 道徳教育の指導法 | 私法概論 | |||||

| 5 | 前期 | 明治維新史A | 日本史演習・文献(6) | ||||

| 後期 | 明治維新史B | 日本史演習・文献(6) | |||||

| 6 | 前期 | ||||||

| 後期 |

時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください

-

11:00

起床

これが1限のない日の大学生です。私は大学まで40分程で着くので、あえて1限をとることで生活リズムを律していました。

-

11:30

朝食および昼食

-

13:00

登校

-

13:20

3限 地理歴史科教育法2

教職課程の授業なので、社会科の授業づくりについて学んだり、実際に模擬授業をしたりします。

-

15:10

4限 情報機器の操作

この授業も教職課程で、ICT教材の使い方について学びます。友人と一緒に受けることができ、楽しかったです。

-

17:00

5限 明治維新史B

大教室での授業なので、皆さんのイメージする「大学っぽい授業」を実感できます。

-

19:00

アルバイト

自宅と大学の間にバイト先があるので、帰り道のままアルバイトに向かいます。シフトは概ね23時までです。

-

23:30

帰宅

-

25:00

就寝

印象的な授業があれば教えてください

明治維新史という授業です。宮間教授の講義が非常に興味深く、明治維新という激動の時代を様々な切り口から捉えることができます。

特に印象に残ったのは、書籍館と呼ばれる現代の図書館に当たる制度が近代化の過程で成立したという講義です。権威の象徴として独占された知識が、殖産興業や国民皆学の目的で広く開かれたものとなっていく、その過程で図書館という機能が登場するというお話がとても興味深かったです。

受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?

私は一般受験だったので、高3の夏休みは毎日12時間近く勉強しました。映像授業の塾に通っていたので、比較的自由に勉強時間をコントロールでき、その生活に慣れてからはあまり苦しくありませんでした。ただ日本史の偏差値ばかりが上がる一方で、英語や古文は安定しなかったので、日本史が好きな人ほど受験科目は満遍なく勉強することがポイントです。

現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?

受験勉強を通して、日本史を好きになったことが一番の理由です。私は中学高校と将来の夢や就きたい職業がありませんでした。そのため、大学も皆が行くから行くものと考えていたのが正直な気持ちです。しかし4年通う以上、学びたいと思えるものに時間を使いたいと考えており、それが受験勉強で好きになった日本史でした。

実際に入学してみてどうですか?

入学当初はコロナ禍で対面授業のない1年目でしたが、私は学校応援プロジェクトというボランティア活動に参加し、教員という自分の進路を見つけることができました。将来の夢や進路に不安を抱えている人も大学での経験で道が開けるかもしれません。そのために、学び続けられる環境に身を置くことが大事だと思います。

これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?

私は卒業論文を通して、日本史学を学びつくしたと思います。私の卒論のテーマは、最後の元老西園寺公望の同時代的な評価を、メディアという視点から考察するというものです。日本史が好きという気持ちは今も変わらないので、これからは最新の研究動向を追いつつ常に知識をアップデートしていけるよう学び続けたいと思います。

今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?

日本史に所縁のある地に足を運び、自分の眼で見て、学びを深めたいです。ひいては世界史も同様に。要するに、世界各地を旅行したいです。

卒業後の進路や将来の夢についてお聞かせください

私は中学校社会科の教師を目指しています。大学4年間の学びを活かし、日本史を学ぶ魅力を多くの中学生に伝えられる、そんな先生になりたいです。

多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください

-

中央図書館

3階窓際の席から見える夕日がとても綺麗です。空きコマや自習をするのによく利用しました。

学生生活の必需品を教えてください

-

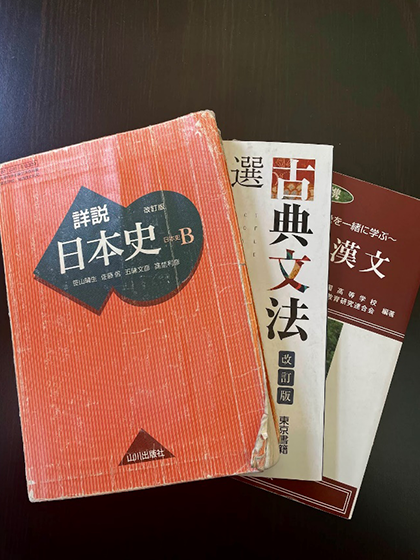

高校時代の教科書

日本史学専攻の授業には基本、教科書がありません。しかし授業は通史を全て理解しているという前提で進むので、通史を思い出すのに教科書はとても便利です。また、日本史学の古文書には漢文訓読体のものが多いので、古文・漢文の文法書も置いておくと役に立つかもしれません。

-

- 小沼 花音(こぬま かのん)

- 日本史学専攻 3年 / 私立中央大学高等学校 出身

- 学芸員課程を履修しており、地元の資料館のボランティア活動も行っています。中学生の頃、大河ドラマを契機に日本史に興味をもち、博物館や城などにも足を運ぶようになりました。高校時代は美術部に所属していました。

時間割を教えてください

3年次の時間割です。

| 1 | 前期 | 古文書学演習(1) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後期 | 博物館経営論 | ||||||

| 2 | 前期 | 日本史演習・文献(1) | 日本家族史A | 日本文化史A | 博物館教育論 | ||

| 後期 | 日本史演習・文献(1) | 日本家族史B | 博物館展示論 | ||||

| 3 | 前期 | 西洋美術史 (近代以前) |

|||||

| 後期 | 西洋美術史 (近現代) |

博物館資料保存論 | |||||

| 4 | 前期 | 日本史演習・文献(3) | |||||

| 後期 | 日本史演習・文献(3) | ||||||

| 5 | 前期 | 博物館実習 | |||||

| 後期 | 情報社会と テクノロジー |

||||||

| 6 | 前期 | ||||||

| 後期 |

時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください

-

7:30

起床

-

9:00

勉強

電車での移動時間を使って英単語などを覚えます。

-

10:30

登校

-

10:50

2限 日本史演習・文献(1)

卒業論文を書く上で重要になる授業なので、積極的にメモをとることを意識しています。

-

12:30

友人と学食で昼食

いつも2限で同じ授業を受けている友人と食べています。授業の感想や他愛のない話をしながら、楽しく食事をとっています。

-

13:20

友人との時間

友人と課題を進めることが多いですが、時にはショッピングに行くこともあります。

-

15:10

3限 西洋美術史(近代以前)・自習

オンデマンド授業のため、好きな時間に受けることができます。

-

17:30

サークル

大学内の施設でダンスの練習を行います。

-

22:00

帰宅

-

23:30

就寝

印象的な授業があれば教えてください

博物館実習という授業です。土器や古文書、彫刻などの取り扱い方から、資料の展示・撮影、解説パネルの作成まで行うため、実践的な学びを得ることができます。特に印象に残っているのは、自分の筆箱の中身をA4サイズの範囲内に展示するという課題です。企画案から展示発表まですべて一人で取り組むため、非常にやりがいのある課題でした。

受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?

私は附属高校出身なので、定期テスト等の校内テストで良い点数を取れるよう、毎日コツコツ勉強することを意識していました。継続して勉強に取り組むことが重要だと思います。

現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?

様々な教科を学習してきて、一番楽しいと感じていたのが日本史だったからです。私は中学生の頃、大河ドラマを契機に日本史に興味をもち、そこから博物館や城などにも足を運ぶようになりました。大学は主体的に学ぶ場所なので、自分が学んでいて心から楽しいと思える学部・学科に進もうと思い、日本史学専攻を選びました。

実際に入学してみてどうですか?

自分の興味のある時代や内容の授業だけをピックアップして履修することができるので、専門的な学びを得られているなと感じています。

また、日本史の授業に限らず、他専攻の授業も履修することができるのも魅力です。私は教育についても関心があったため、教育学専攻の授業をたくさん受けていました。

これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?

卒業論文では石田三成と関ケ原について研究したいと考えています。中学時代から彼について関心があったので、こうして実際に研究できる環境に喜びを感じています。

今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?

現在学芸員課程を履修しており、また地元の資料館のボランティア活動も行っています。今後も博物館についての知見を広げていきたいです。

多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください

-

FOREST GATEWAY CHUO

吹き抜けのある開放的な空間で学習することができます。駅から近い場所にあるので、帰る前に少し立ち寄って自習することも多いです。

学生生活の必需品を教えてください

-

タブレット・タッチペン

大学に行く際は、パソコンの代わりにタブレットを持っていきます。データで保存した授業資料にペンで書き込みができるのでおすすめです。