2022.08.03

天体望遠鏡3号機の名称は 「PHAST」

より速く星にフォーカス フレア解明の“切り札”

理工学部・大学院理工学研究科 坪井陽子研究室

- 中大ニュース

- ゼミ・サークル

X線天文学の研究を進めている中央大学理工学部、大学院理工学研究科の坪井陽子教授(物理学)の研究室が、2021年春、後楽園キャンパス6号館屋上に天体望遠鏡3号機を開設した。その名称を公募で募り、このほど、「PHAST」(ファスト)に決まった。PHASTは「Photometric And Spectroscopic Telescope」の 頭文字をとったもので、「測光」と「分光」を同時に行うことができ、天体をいち早く、ファスト(FAST=高速)に視野に入れ、観測を行うという意味も併せ持つという。

さらに天体望遠鏡1号機、2号機、3号機を合わせた総称も、今回の公募で「CHuo-university Astronomical Observatory(中央大学天文台)」の頭文字をとった「CHAO」(チャオ)に決まった。

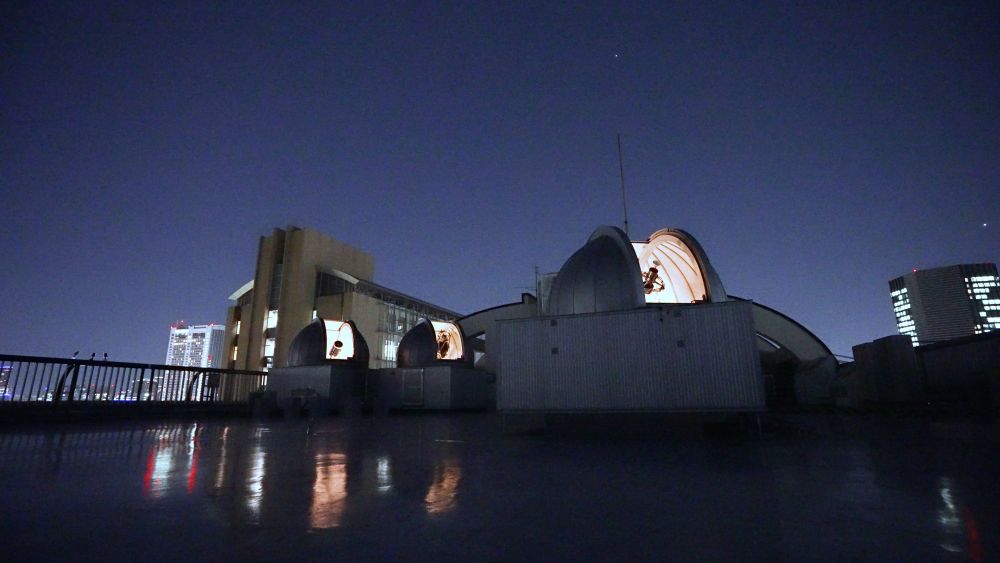

手前が天体望遠鏡3号機「PHAST」。奥の2機は1号機と2号機=後楽園キャンパス6号館屋上(中央大学プロモーションビデオから)

後楽園キャンパス屋上 2021年春に設置

坪井研究室は、もともとはX線の帯域(周波数の範囲)で天体を観測する研究室だったが、2013年に可視光観測用望遠鏡CAT(キャット)を後楽園キャンパスに開設し、可視光帯域でも観測を行うようになったという。

「国際宇宙ステーションに搭載されている全天X線監視装置『MAXI(マキシ)』で『フレア』と呼ばれる星の爆発現象を探査しています。しかし、フレアを起こした星がどのような星なのか、どういう物理状態でフレアを起こすのかを知るためには、X線帯域だけでなく、可視光帯域で観測することも必要だと考え、CATの導入を決めました」

坪井教授は、さらに可視光観測用望遠鏡の2号機であるSCAT(スキャット)の導入についても語った。「2016年には、SCATが同じく後楽園キャンパスに設置されました。CATは『測光』といって星の明るさを測るのですが、SCATは『分光』といって光の中にどのような色の光がどれだけの分量で混じっているかを測ります」

追観測を即時に 高い駆動力と天体導入精度

しかし追観測には、フレアが検知されてから追観測を開始するまでの時間をいかに縮めるかが重要だと坪井教授は語る。「フレアのような突発的に起こる現象では、その現象が起こったと同時にガス、そして『プラズマ』と呼ばれる電離したガスが、高速でジェットのように動いていると考えられます。その動きをドップラー効果として測ることにより、フレアの起源や、フレアの起こった場所に迫ることができると考えています。そのために、追観測を早く始めることに特化した可視光観測用望遠鏡の3号機、PHASTを導入しました」

PHASTは、フレア検出の連絡をMAXIからメールでもらうと、2分以内に観測を自動で開始するという。これはPHASTの望遠鏡本体が180度回転するのにたったの9秒間しかかからないという高い駆動力のおかげである。また天体を、分光用の窓(スリット)に入れるための精度が1号機や2号機の精度に比べて飛躍的に高くなり、完全自動化も可能になったという。

幼い頃から星の美しさに魅かれていたという那波咲良さん(修士1年)は、現在、PHASTの立ち上げ観測を行なっており、「宇宙には未知のこと、分かっていないことが多い。PHASTの機動性の高さを生かして研究を前進させたい」と意気込む。

PHASTの天体ドーム内部

文字どおり“FAST”な望遠鏡

PHASTは、望遠鏡で集光された光を特殊なレンズで2方向に分割し、一つは分光器へ、もう一つは測光用のカメラへと伝搬させる機能も持つ。これにより、「分光」と「測光」を同時に行うことができるという。このような、「分光」と「測光」を同時に、かつ、これほど速いスピードで自動的に始めることのできる望遠鏡は、世界でも珍しいという。

文字どおり、ファスト(FAST=高速)な望遠鏡の存在が、星のフレアなどの突発現象の本質を明らかにする今後の研究の“切り札”になるといえそうだ。

修士1年の浦部蒼太さんは「もともとは理科の教員になりたくて大学に入ったのですが、研究に打ち込んだ上で教員の道に進むのもいいと感じ大学院に進学しました。その結果、研究に没頭する毎日を送っています」とやりがいを話す。

修士1年の根本登さんも「これからは、MAXIからのフレア検出を待つだけでなく、CATやSCATでフレアの起こりそうな星をモニターしておいて、フレアを発見し次第、早急にPHASTを起動させる、というCHAOの使い方もしようと画策しています」と今後の夢を語っている。

研究室には、坪井教授と岩切渉助教のほか、共同研究員4人、大学院生5人、学部生8人が在籍し、日夜、研究に打ち込んでいる。

坪井陽子教授の研究室メンバー=後楽園キャンパス6号館屋上

【天体望遠鏡3号機 PHAST=測光・分光同時観測システム】

名称は「Photometric(測光の) And Spectroscopic(分光学的な) Telescope(望遠鏡)」の頭文字から。望遠鏡の口径は408ミリ。望遠鏡のシステムは、1926年に国産第1号の反射望遠鏡を製作し、京都大に納品した西村製作所(京都市)が作製。ドームは協栄産業製。分光では特に、高分散分光を行い、光のドップラー効果を測定することから、ガスの運動を明らかにする。

PHASTにフレア検出のメールを送るのは、全天X線監視装置「MAXI(マキシ)」であり、90分ごとに全天の突発的に明るくなった天体をサーチしている。坪井研究室のほか、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、理化学研究所、東京工業大など国内13の研究機関がその運用にあたっている。

【天体望遠鏡1号機 CAT=可視光測光観測システム】

名称は「Chuo-university Astronomical Telescope」の頭文字から。2013年、後楽園キャンパス6号館屋上に設置。星の明るさを観測する「測光」用であり、スマホ一つで操作できる。口径260ミリの望遠鏡、冷却CCDカメラ、各種カラーフィルターで構成。

【天体望遠鏡2号機 SCAT=可視光分光観測システム】

「Spectroscopic Chuo-university Astronomical Telescope」の頭文字から。分光用であり、特に、低分散分光を行い、ガスの含有元素の特定なども行う。2016年に設置。口径355ミリの望遠鏡、分光器、冷却CCDカメラなどで構成。

【坪井研究室メンバー】(敬称略)

教授 坪井陽子

助教 岩切渉

共同研究員 勝田哲 稲見武夫 佐々木亮 河合広樹

学生 修士2年 甲原潤也 西山凜太郎

修士1年 浦部蒼太 那波咲良 根本登

学部4年 足立一歩 金子陽 後藤絵美 猶木皓太 藤巻美乃里

古川竜大 山中日向 和久井開智