2025.04.11

「山は心を元気にしてくれる」「心を洗濯できる場所」

ヒマラヤ未踏峰「プンギ」 学生5人だけで初登頂

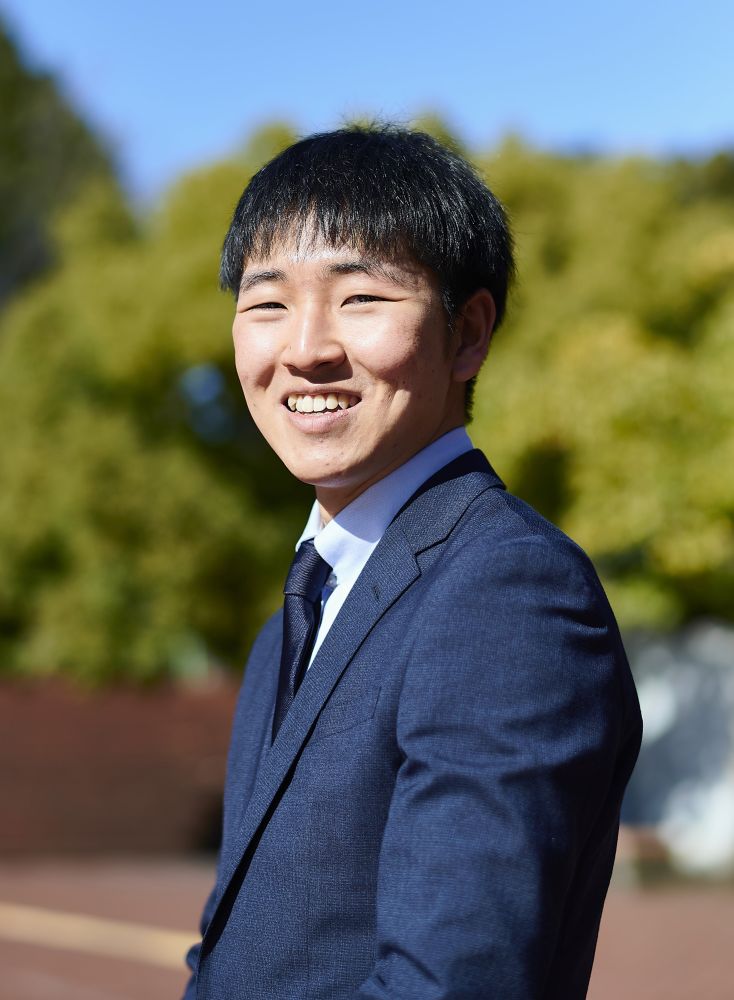

山岳部 芦沢太陽主将(文4)

学生記者 合志瑠夏(経済4) 金岡千聖(商3)

- 中大ニュース

- アスリート

山岳部主将の芦沢太陽さん(文4=登頂時3年)が2024年秋、日本山岳会学生部プンギ遠征隊の一人として、ネパールのヒマラヤ山脈にそびえる未踏峰「プンギ」(6524メートル)の登頂に成功した。ほぼ全員が大学から登山を始めたという4大学の山岳部員5人がチームを組み、学生だけで初登頂という快挙を成し遂げた。

芦沢さんは「ロープを結び合って命を預け合う仲間や、応援してくれた人々。人とのつながりが一番の財産になりました」と振り返る。学生だけの遠征隊による初登頂は、若者たちの行動力と山への情熱が大きな話題となり、テレビ朝日の報道番組でも登頂後の現地からの中継映像で紹介された。(ネパール現地での写真は全て芦沢太陽さん提供)

山頂で中央大学の旗を掲げる山岳部主将の芦沢太陽さん

以前の芦沢さんは引っ込み思案だったという。昔の自分には「挑戦したいことがあるのに失敗を恐れてやらないなんて、どれだけもったいないことをしているんだと伝えたい」。

ついた!山頂だ!初登頂に成功した遠征隊の5人

ロープで結び命を預け合う仲間、応援の人々

人とのつながりが一番の財産

プンギ遠征隊のメンバーは、芦沢さんと、いずれも当時大学4年生で総隊長の井上之巧磨さん(青山学院大)、尾高涼哉さん(東京大)、横道文哉さん(立教大)、中沢将大さん(同)の計5人。遠征は9、10月の計58日間にわたった。

標高4700メートルのベースキャンプから、9月25日に1度目のアタックを開始し、降雪での中断や、切り立った岩に阻まれての撤退、最終キャンプ地に戻っての装備増強などを経て、10月10日に2度目のアタックを始め、同12日に登頂に成功した。

ベースキャンプを出発して4日目。標高6200メートル地点で、氷河上の行く手にセラックと呼ばれる氷の塊、出っぱりが現れた。大きさはマイクロバス1台分ほどもあった。いつ崩壊するかわからない氷の下を通らなければ先へと進めない。でも崩れて巻き込まれたら、まず助からない。「このときが一番怖かった」と芦沢さんは振り返る。遠征隊は、崩壊のリスクがもっとも低い早朝の時間帯を選んで慎重に通過した。

怖かったセラック

6000メートル超の別世界

標高6000メートルを超えると、酸素濃度と気圧が平地と比べて約半分に下がり、気温も極端に低い別世界だった。何をするにも息切れし、気圧の影響か頭痛にも悩まされた。徹底して軽量化したとはいえ、重さ10キロ強というザック(登山リュック)を背負ってラッセル(雪をかき分けて進むこと)を続ける。

ひざ下くらいの積雪でも、低酸素の環境下で体に負荷がかかり、思うように前進できない。ヒマラヤの雪は乾いた表面が固く、中は柔らかかったという。5人の中で高所でも比較的元気だった芦沢さんは「とにかくラッセルを頑張った」という。

高所では息の上がり方が早く、つらそうなメンバーがいれば荷物を分担して持つなど助け合いながら進んだ。未踏峰ならではの予想外の出来事に遭遇しながらも、「それを楽しんでいたように思います」と芦沢さん。緊張感の一方で、心に少しの余裕をたたえながら、雪原を一歩一歩、踏みしめた。

プンギ本峰の稜線6300メートル地点から撮影

低酸素の環境に慣れ

リスクを最小限に抑える

「山頂に立った瞬間はやはりうれしかった。登頂できたこと自体よりもそれまで取り組んできた、さまざまなことが実を結んだことがうれしかった」と、芦沢さんは当時の心境を思い返す。登山中の緊張から険しい顔つきだった遠征隊メンバーも、山頂では全員がとびきりの笑顔をみせていた。しかし、「山頂はあくまで中間点。(同じルートを戻る)下山も気を抜けない」と、全員がすぐに気持ちを切り替えたという。

芦沢さんは「山に入ればリスクは存在する。それを避けるように行動し、限りなくリスクを小さくしていく」と心構えを語る。登山が自然相手のスポーツである以上、恐怖心や自然への畏怖心は当然、胸の中にあり、リスクを最小限にするためトレーニングをしたり、自然に対する知識を身につけたりして登山を楽しむように心がけている。

プンギ登山に向けて、クレバス(氷河、雪渓にできた深い割れ目)への落下という万が一の事態を想定したレスキュー技術も学び、日本山岳会の原田智紀理事(日本登山医学会専務理事)らの指導で高山病対策も入念に取り組んだ。

低酸素の環境に慣れるため、出国前は富士山山頂にできるだけ長く滞在し、現地では徐々に滞在先の標高を上げ、多めの水分摂取、体の保温のほか、口をすぼめてゆっくりと息を吸って吐く高山病対策に効くとされる呼吸法も意識した。遠征隊の中には富士山の山小屋でアルバイトをしたメンバーもいたという。

学生だけで登頂に挑んだ理由について、芦沢さんは「経験豊富な山岳部OBに同行した方が登頂の可能性は上がる。しかし、それで自分たちの力で登ったといえるかどうか。後ろをついていくだけの登山にせず、山岳部で学んだ力を発揮したいという思いからでした」と説明している。

「足るを知る」「全員レギュラーで活躍」

チュー王子も一緒でした!=プンギ山頂

登山に取り組んでいてよかったと思えるのは、「安全圏に戻ってきた瞬間」だ。危険から解放され、安堵と充足感に満たされる。

今回もベースキャンプに無事たどり着いたとき、すがすがしい気持ちになった。待機していた現地のトレッキング会社スタッフに初登頂の成功を告げると、盛大に祝ってくれた。生還できた安心感も相まって、最高の気分に満たされた。

「心を元気にしてくれる、心の洗濯をできる場所」とたとえる山の魅力、そして登山の魅力を尋ねると、「足るを知る」という言葉を教えてくれた。

長い間、山の自然の中で暮らしていると、電気やガス、水道、インターネットといったインフラに囲まれた生活が、いかに便利で素晴らしいかを再認識できる。そこに気づけることが魅力の一つだという。さらに登山は球技などと違って競い合うスポーツではないため、「山岳部は全員がレギュラーとして活躍できる」と話す。

2026年に創部100周年を迎える山岳部には、OBや現役生を交えての海外への遠征計画が検討されているという。

「そこに山があるから」といわれるが、なぜ山に引き寄せられるのか。芦沢さんからも同じ言葉が返ってきた。

「本当に、『そこに山があるから』です」

未踏峰「プンギ」山頂で笑顔…でも、「あっちの山も格好いいぞ」

ネパールのヒマラヤ山脈未踏峰、プンギ(6524メートル)山頂を踏みしめたとき、もちろん喜びがあった。緊張した面持ちだった遠征隊のメンバーも、このときばかりは笑顔をみせた。と同時に、芦沢さんは、四方を見渡して、アンナプルナ連峰の美しく、切り立った山容に目と心を奪われた。「格好いいなあ。登ってみたい」―。一目ぼれだった。山男の冒険心は計り知れない。

タルチョ(祈祷旗)越しに望むアンナプルナ2峰

プンギ山の全景

☆ 芦沢太陽さん

あしざわ・たいよう。埼玉・所沢西高卒、文学部4年。山岳部主将。171センチ、63キロ。中学、高校時代は卓球部に所属。中央大学では「新しいことをしたい」と、冬山登山を中心に活動する山岳部に入部した。入部当初から未踏峰に漠然としたあこがれがあり、冒険的な登山をしたかったという。登山家としての強みは大抵の環境で熟睡できること。今回の遠征では6200メートルの最終キャンプ地でも熟睡した。

好きな山は毎夏の山岳部合宿地でもある北アルプス剱岳。登山歴は谷川岳、剱岳、槍ケ岳、前穂高岳、常念山脈縦走など。海外登山は今回が初めて。

☆中央大学学友会体育連盟山岳部

1926(大正15)年創部。吉田一貴監督、芦沢太陽主将。部員数8人(男性7人、女性1人)。日本アルプスをメインフィールドに、季節ごとに夏山縦走、ロッククライミング、冬山登山などの活動を行う。部員の大半は大学から登山を始めている。登山にはリスクもあるが、それを最小限にとどめながら最大限に山を楽しんでいる。1、2 年生の部員を募集中。

☆ プンギ山

プンギ(Phungi)は、ネパール中央部のヒマラヤ山脈アンナプルナ山域に位置する標高6524メートルの山。2022年秋に日本山岳会ヒマラヤキャンプ登山隊が登頂に挑戦したものの、6100メートルで撤退していた。今回の学生部遠征隊は、ヒマラヤキャンプ遠征隊から6100メートル地点までの情報や当時の写真などを提供してもらい役立てた。

日本山岳会学生部プンギ遠征隊メンバー。前列左から横道文哉さん、井之上巧磨さん、尾高涼哉さん、後列左から中沢将大さん、芦沢太陽さん(後列右端は現地のレストランオーナー)

☆日本山岳会学生部プンギ遠征隊(学年と所属は登頂時)

井之上巧磨さん(総隊長) 4年 青山学院大体育会山岳部主将

尾高涼哉さん(登攀隊長) 4年 東京大運動会スキー山岳部主将

横道文哉さん(渉外、会計、記録担当) 4年 立教大体育会山岳部副将

中沢将大さん(装備全般担当) 4年 立教大体育会山岳部主将

芦沢太陽さん(会計担当) 3年 中央大学友会体育連盟山岳部主将

遠征隊は「最高のチームワーク」

国内で3度の実践訓練 未踏峰にアタック

主に首都圏近郊の大学山岳部が加盟している日本山岳会学生部の2023年4月の定例会で、今回の総隊長を務めた青山学院大山岳部(当時)の井之上巧磨さんが「合同隊を作り、未踏峰を目指そう」と呼びかけ、未踏峰にあこがれていたメンバーが顔をそろえた。

ほぼ全員が大学から登山を始めたメンバーで、高度な技術や経験があるとまではいえない。このため、衛星写真などで登攀(とうはん)ルート上に急峻な岸壁など高い技術が必要な箇所がないと予想されたプンギに挑戦することになった。

ヒマラヤ遠征では長期間、生活をともにする。大切なのはチームワークで、遠征前の冬季は3度にわたり、八ケ岳、蓮華岳、剱岳で実践訓練を行い、テントの中での過ごし方や、ザイルやアイスアックスなど互いの山岳用具・装備を確認し合った。事前に準備や意思疎通を図ったおかげで、2カ月間の共同生活はスムーズに運び、中大山岳部の芦沢太陽さんは「世界中のどの登山隊と比べても最高のチームワークだった」と語り、ほかのメンバーに感謝している。

遠征費は一人当たり約100万円。各自がアルバイトでコツコツと遠征資金を貯め、それでも足りなかった分は日本山岳会会員や各大学の山岳部OB会の寄付、企業などの協賛で工面した。

日本山岳会学生部プンギ遠征隊 登山計画書

日本山岳会学生部による遠征隊の登山計画書によると、遠征隊の目的として、①本来の登山の形の体現②大学山岳部の存在とその活動を広めたい―という2つが掲げられていた。

①は、「行ったことのない山やルートでも写真付きの詳細な情報を得ることができ、GPSは正確な居場所を確実に教えてくれる。われわれの活動をより安全にし、自然という不確定な環境下での確定要素を増やした」と、情報技術の発達が登山に与えた影響に言及しながら、「しかし、登山のもつ本来の側面には、未知なる山、場所、ルートを既知なるものへと変える探検的精神を含んだ営みも存在しているのではないだろうか。未踏峰を登ることで、この便利な現代において本来の登山の形を体現したいと強く思う」と、探検的精神を含む登山の必要性を訴える。

②では「数十年前に存在した大学山岳部全盛期の時代は過去のこととなり、大学山岳部はその存在や活動を世間に知られていないという現状がある。年々部員数は減少し、廃部となる山岳部も存在する」と厳しい現状を説明し、「この遠征を通して、大学山岳部の活動や文化、この時代にも山に青春を捧(ささ)げる若者がいることを世間に発信していきたい。知ってもらうことが大学山岳部を盛り上げていく第一歩であると考える」と結んでいる。

出国前のトレーニングの様子=立教大池袋キャンパス(写真提供:芦沢太陽さん)

プンギ登頂時の映像

芦沢太陽さんは遠征隊のプンギ初登頂時の映像を撮影していた。頂上を極めたメンバー5人の感激した瞬間が伝わってくる。

(日本山岳会提供)

多摩キャンパス第1体育館の山岳部の部室で。書棚には山や登山に関する書籍が数多く並んでいた

〈取材後記〉「格好よく、モチベーションが刺激される山」が好き

山岳部主将の「こだわり登山論」

学生記者 合志瑠夏(経済4)

山岳部主将、芦沢太陽さんの取材と写真撮影は、多摩キャンパス第1体育館にある部室、倉庫前でも行われた。倉庫にはロープやピッケルなど、さまざまな登山用具が保管され、中には年季の入ったものや、OBから譲り受けたものもあった。部室の本棚には登山関連のたくさんの書物が所狭しと並んでいた。

登山といえば、大きなザック(リュックサック)に必要なものを詰め込むイメージがあるが、芦沢さんは荷物や装備品の入れ方にも工夫を凝らしている。たとえば、重い荷物を背中に近い場所に配置することで体の重心を調整し、後方へ引っ張られるのを防ぐという。

また、今回のプンギ遠征では、特に荷物の軽量化に努め、歯ブラシですら1本丸ごとではなく、柄を切って持参したそうだ。大学入学後に登山を始めた当初は、荷物の入れ方が分からず、無駄なスペースが生じることもあったが、今ではすっかり慣れた様子だった。

トレーニングではあえて背中の荷物を重めにする。合宿前には2リットルのペットボトル約15本を背負い、近隣の低山を登るそうだ。ただ、どんなに入念に準備をしても、登山のリスクはゼロではない。プンギ登山でも、クレバス(氷河、雪渓にできた深い割れ目)やセラック(氷河が分断されてできた巨大な氷塊)に注意を払う必要があった。芦沢さんをはじめ遠征隊はリスクを最小限に抑えながら、思い切って挑戦する姿勢を貫いた。取材を通じて、その判断力と勇気に感銘を受けた。

芦沢さんには、登る対象とする山の選び方にもこだわりがあった。「格好よくて、モチベーションが刺激される山」が好きだそうだ。有名なため登山ルートやノウハウが確立されているエベレストは、意外にもあまり興味がわかないという。

登山は単なるスポーツではなく、自然との共存を学ぶ場でもある。天候や地形に応じた判断力や、仲間との協力が求められ、登山を通じて得られる経験は計り知れない。芦沢さんは「自然と触れ合い、心の洗濯ができる」と、登山の魅力を語った。個人で登る楽しさも確かにあるが、冬山への挑戦を目指して山岳部に入部した。

先輩からノウハウを学べることや、装備の費用負担を軽減できることに加え、仲間と登ることで、一人では到達できない高いレベルへの挑戦が可能になる。これが山岳部で登る醍醐味だという。

多摩キャンパス第1体育館の山岳部倉庫で

〈取材後記〉日本食を食べすぎて!?体重増 仲間と登る達成感と楽しさ

学生記者 金岡千聖(商3)

ヒマラヤのプンギ山登頂をめぐる興味深く刺激的で、印象に残る話をたくさん聞くことができ、とても面白い取材を経験できた。山岳部主将の芦沢太陽さんが心から楽しんで登山と向き合っていることが伝わってきた。

芦沢さんは今回の遠征で日本食をたくさん食べたという。標高4700メートルのベースキャンプ滞在中、日本食を多く調理してくれたのが現地のコック、ジャガティス・グルンさんだった。日本人客の多いカトマンズのトレッキング会社に勤め、夏場には日本の山小屋で働いた経験がある。

すき焼きなど日本食の調理に加え、日本語も得意だった。ジャガティスさんのおかげか、通常は山から帰ると体重は減るが、芦沢さんは増えて帰国したそうだ。

面白かったのは、写真を見て一目ぼれした山に登るという芦沢さんのこだわりだった。具体的に尋ねると、岩のごつごつした感じや荒々しさに惹(ひ)かれるらしい。今登ってみたい山は、今回のプンギから望んだアンナプルナ2峰で、頂上付近の切り立った姿や岩肌に惹かれたそうだ。心から山が好きなんだなということを感じられた。

プンギ登山に向けて、国内でのトレーニングや高山病対策の話も聞けた。興味深かったのは高山病対策の呼吸法である。口をすぼめて細く長く呼吸することを意識すると効果的らしい。プンギの雪はそこまで深くないものの、酸素がとても薄く、だんだんと高所に慣れるよう徐々に滞在地の標高を上げていったそうだ。

近年、登山を楽しむ人は増えているが、大学山岳部に入る学生は減少しているという。学生に限らず、一人で登ったり一人歩きをしたりする方が気楽だと感じる人が増えていることが原因ではないかと、芦沢さんは理由の一つを挙げた。

大学山岳部は確かに「組織で登る」というスタイルで、皆で登山に挑み、そこでは協調性やコミュニケーションも求められる。それでも、皆で登るからこその達成感や楽しさもあるはずだ。芦沢さんも、一人でなく大人数で登るからこそ、自身の登山技術が向上し、経験も積んでいくことができると語っていた。

来年、創部100周年を迎える山岳部の皆さんのますますの活躍を祈りたい。とても気さくにいろいろな話を聞かせていただき、登山について全く知らなかった私にとって、新鮮な経験となった取材だった。