2025.08.05

敵味方を超えた相互理解 「被爆者」「遺族」としての共感

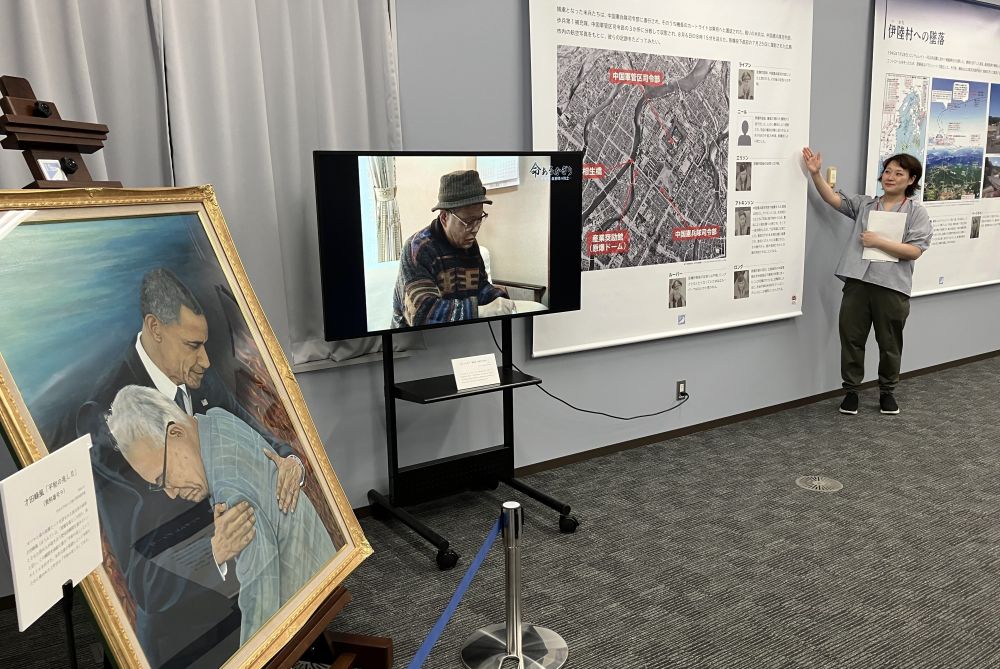

「森重昭と被爆米兵調査-戦争が終わるということ」

多摩キャンパス「法と正義の資料館」第2回企画展示

学生記者 金岡千聖(商3)

- 中大ニュース

- きょう・あした

1945年8月6日、米軍機B29が広島に投下した原子爆弾による被爆者で、中央大学出身の森重昭氏は、日本軍捕虜として広島で被爆した米兵について調査し、米兵遺族にその内容を手紙で伝える活動を約半世紀にわたり続けてきた。多摩キャンパス「法と正義の資料館」では、森氏の活動に焦点を当て、戦後80年の節目に、戦争終結の意味を改めて問いかける第2回企画展示「森重昭と被爆米兵調査-戦争が終わるということ」を開催している。

事前観覧会での記念撮影。(写真左から)大村雅彦理事長、絵画を寄贈した才田峰風氏と父の白石勤氏、森重昭・佳代子ご夫妻、森光法学部教授

=2025年5月13日(写真提供:法と正義の資料館)

展示では、森氏の調査のきっかけが、NHK が1974~75年に原爆体験を描いた「原爆の絵」を募集し、その中に「(広島の)相生橋で亡くなっている米兵の姿」「広島城付近で連行されていく2人の米兵の姿」を描いた作品があり、それを見たことだと紹介している。森氏は生き残った関係者らを訪ね歩き、確実な情報を集めていった。森氏自身は爆心地から約2.5キロ西の橋にいて爆風で川に飛ばされ、幸い無傷だったという。

米兵は、爆心地の東約600メートルの中国憲兵隊司令部などにいた捕虜12人が被爆死した。このうち6人は7月28日の呉軍港周辺への空襲の際、対空砲火で撃墜された米軍の「B24ロンサムレディー号」に搭乗し、パラシュートで脱出するなどしたが捕虜となった人たちだった。

森氏はロンサムレディー号の米兵の足跡をでき得る限り調べ、その消息が判明するにつれて、「真実を遺族に知らせたい」という思いを募らせる。遺族を探し、住所が分かれば返信がなくても手紙を送り続けた。英語も独学で学んだという。はじめは拒絶的だった遺族も、やがて広島を訪れる人が現れ、森氏と被爆米兵遺族との交流が始まっていった。

亡くなった被爆米兵の足跡

調査で事実を掘り起こす

原爆の投下直後、米兵1人の遺体が多くの人に目撃され、虐殺されたとの噂が広まった。生存者もその嫌疑を恐れて口を閉ざし、アメリカ政府も被爆死ではなく戦死と遺族に伝えた。森氏の功績は、こうした歴史の闇に消えようとしていた事実を掘り起こしたことにある。

森氏は1995年、ロンサムレディー号の機長で、撃墜後に東京に護送され、被爆を免れたカートライト氏に宛てて手紙を書いた。このとき71歳となっていたカートライト氏は戦後50年の間、かつての部下たちの記憶を語ることはなかったが、森氏と交流を深める中で、経験を後世に伝える意味を考えるようになる。

会場には、2人が協力して被爆米兵の慰霊碑を建てることについて交わしたやり取りの書状も展示されている。カートライト氏が銘文を執筆した慰霊の銘板は1998年、広島の中国憲兵隊司令部跡に設置された。

このほか、米兵がたどった足跡などを詳述したパネルや、調査の際に森氏が作成したスクラップブック、森氏が米兵遺族とやり取りした手紙などを展示。広島テレビ制作のドキュメンタリー「命ある限り―被爆者 森重昭の執念―」の映像も紹介している。

開催は2026年3月31日まで。日曜日と祝日は休館。電話042・674・2142。

【取材後記】

「真実を伝える」という信念に強く共感

学生記者 金岡千聖(商3)

広島に投下された原子爆弾で被爆した米兵の存在について、長く調査を続けた森重昭氏の活動を知ることができた。展示を見て、私は森氏の活動に深く感動し、たくさんのことを考えさせられた。

森氏は企業に勤めながら、膨大な時間と金銭を費やして、一人で情報を集め、真実を追究し続けた。その執念と情熱に驚いたと同時に、なぜ何十年もこの活動を続けてこられたのかという疑問も湧いた。理由の一つに、森氏が被爆米兵を「敵」ではなく、「自分と同じ被爆者」と見ていたことにあるのではないかと私は考えた。

当時、アメリカ政府は米兵の被爆という事実を公表せず、遺族には「戦死」とだけ伝えていた。ロンサムレディー号の生存者や遺族らも長らくこの話題に触れようとはしなかったという。しかしながら、森氏は自身も被爆者としての苦しみを知っているからこそ、米兵の遺族の苦しみに共感することができ、彼らに起きた出来事を伝えたいという使命感に駆られたのではないだろうか。敵味方を超えた相互理解を重くみるその姿勢から、森氏の平和への思いを感じた。

森氏の活動が、歴史の闇に消えようとしていた事実を掘り起こし、被爆米兵遺族との交流に結び付いていったことは、かつての戦争で傷を負った人々にとって、大きな前進であると感じた。森氏の活動がなければ戦争による敵対関係を超えて互いを理解する機会が生まれることはなかっただろう。

「平和への向き合い方」 森氏の姿勢に学ぶ

2016年に当時のアメリカ大統領であるバラク・オバマ氏が広島平和記念公園を訪問し、森氏の活動について言及した演説の後、森氏と抱擁を交わした。今回の展示では、その光景を描いた2作目の絵画「平和の兆しⅡ」が紹介されている。画家の才田峰風(ほうふう)氏が本展のために描いたという。この絵を見ていると、戦争が終わるという本当の意味を直感的に理解できる。

森氏は自らの足で当時を知る人々を訪ねて証言を集め、真実にたどり着いた。その姿勢から、情報を伝えることの重みと大変さを感じた。私は学生記者として活動する中で、大学の魅力や出来事を多くの人に伝えたいという思いで取材に参加している。将来はより多くの人々に正確で役立つ情報を届けられる仕事に就きたいと考えているが、この展示を通じて、森氏の「真実を伝える」という信念に強く共感し、自分の目指す道への思いがより一層強くなった。

「戦争が終わるということ」とは、互いを理解しようと努力し、共通点を見つけることだと私は思う。森氏のように、敵という面だけでなく、自分と同じ要素を見つけて相手と接し、相手がしたこと、自分たちがしたことの両方を顧みることで過去を乗り越えることができるのではないだろうか。今回の展示で知ることができた森氏の姿勢は、平和への向き合い方を私たちに教えてくれている。

森重昭氏の活動を通じて「戦争が終わるということ」の意味を問いかける企画展示=多摩キャンパス「法と正義の資料館」