Faculty of Letters

文学部

多摩キャンパス

人文社会学科

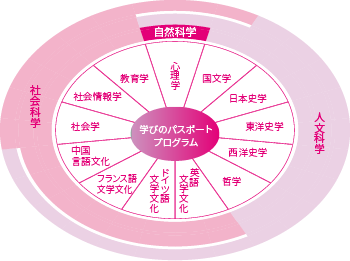

国文学専攻/英語文学文化専攻/ドイツ語文学文化専攻/フランス語文学文化専攻/中国言語文化専攻/日本史学専攻/東洋史学専攻/西洋史学専攻/哲学専攻/社会学専攻/社会情報学専攻/教育学専攻/心理学専攻/学びのパスポートプログラム

DATA

- 学生数※

- 男子1,921名 女子2,285名

学生数(男子・女子)は2025年5月1日のデータ

メインに学べる学問分野

- #文学

- #文化学

- #言語学

- #外国語学

- #美術館の歴史

- #考古学

- #文化財学

- #哲学

- #倫理学

- #宗教学

- #社会学

- #マスコミ学

- #図書館情報学

- #博物館学芸員

- #教育学

- #心理学

- #スポーツ・身体文化学

養成する人材

知的欲求に応える約700の専門科目で

人と社会を読み解き、多様な社会に対応する人に

人類がこれまでに生み出してきた様々な文化を総体的に学び、あらゆる面から「人間」の意味を追究。

複眼的な視野を身につけ、高度な専門知識とバランスのとれた知性を併せもつ、個性豊かな人材を送り出しています。

半数以上は専攻を超えて自由に履修可能!

学部の概要

文学部の学びをサポートする3つの体制

-

学びに関する図書が

充実している

「共同研究室」 各専攻(プログラム)の学びに関する図書が合計約34万冊所蔵されています。 レポートや論文作成の資料収集のほか、教員や先輩とのディスカッションの場にもなっています。

-

教員との距離が近い

専攻(プログラム)別・

少人数教育 初年次から4年次に至るまで、基礎演習や専門演習(ゼミナール)などの少人数教育が受けられます。それらの科目の中で、歴史から現代の最先端の学問の成果にまで直接触れながら、幅広い教養と深い専門知識を身につけられるように、カリキュラムが構成されています。 -

一人ひとりに

親身に指導する

「クラス担任制」 文学部では入学生全員が30~40名のクラスに分かれます。また、1年次にはクラス担任が一人ひとりを親身に指導。履修や進路、さらに大学生活全般にわたる相談までクラス担任がサポートします。

学びのKeyword

4つの資格課程を設置

教職課程、学芸員課程、社会教育主事課程、司書・司書教諭課程の4つの資格課程を設置。着実に力をつける実践的なカリキュラムのもと、各部門のエキスパート人材を養成しています。中でも教員採用試験においては多数の合格者を輩出しています。

- 教職課程

- 社会教育主事課程

- 学芸員課程

- 司書・司書教諭課程

文学部から世界を目指す学生を応援

毎年およそ200名の学生が海外留学・プログラムを体験。そのうち30名程度が半年~1年の長期留学で海外の大学の単位を取得しています。また、毎年50名程度の海外からの留学生を受け入れ、活発に交流。学内にいても国際感覚を磨くことができます。また、「グローバル・スタディーズ」という授業では、国内外で実施する地域研究やグローバリゼーションを主眼とする実態調査・研修活動などを行います。

学外活動応援奨学金

学外での研究・調査活動、初修外国語などの語学研修、国内外でのインターンシップ、ボランティア活動への参加など、大学の外にも学びの場を広げる機会を持とうとする文学部生を応援するための奨学金を用意しています。毎年多くの学生が奨学金を利用して海外で資料収集やインタビュー調査を行い、卒業論文や卒業研究に活かしています。

学びのTopics

01

学びを深め、多角的な視点で

考える力を養う

文学部の基礎 1つのテーマに対し、13専攻の教員が週替わりで講義を実施(2025年度のテーマは「ナショナリズム・宗教」)。13専攻の幅広い学問に触れながら、共通のテーマに多様な視点からアプローチすることで毎回新しい気づきを得ることができます

02

実態調査・研修活動を通じて

グローバルな人材に

グローバル・スタディーズ 地球規模で活躍できる人材の養成、および学生の外国語運用能力を含めたコミュニケーション能力向上を目的とした、文学部独自の派遣プログラムです。国内外において地域研究やグローバリゼーションを主眼とする実態調査・研修活動等を行います。

03

東西哲学の対話を通して

熟議を実践する

対話の哲学 哲学専攻の特徴である、東洋哲学と西洋哲学を学べる環境を活かして、東西哲学の対話を行います。教員からの講義に基づき、各グループで熟議を進めていくスタイルで進行。自分で問いを立て、論じきる力が身に付きます。

04

多様な教育の現場に赴き、

その実態を明らかにする

教育実地研究 3年次の6月下旬に4泊5日で現地調査を行い、報告書を作成する教育学専攻の必修授業です。調査テーマ・内容だけでなく、訪問依頼や日程調整なども学生たちが行います。現地でのリアルな教育実態に迫る面白さは得難い経験です。

01

中世文学・和歌文学を

多角的に研究する

吉野 朋美 教授 国文学専攻では3年次からゼミに属して日本の文学・言葉・文化について研究し、卒論を執筆。本ゼミでは、主に和歌文学・中世(12~16世紀)の文学を精読し、発表やグループ討論を通して多角的に研究します。ゆかりの地へのゼミ旅行も実施しています。

02

生きづらさを抱える人たちの視点から

社会を問い直す

天田 城介 教授 障害や病い、貧困などによって様々な生きづらさを抱えている人々の声に耳を傾け「、社会」のあり方を再考します。各自または各グループの関心に基づいてフィールドワークを行い、多くのインタビューを通じて、当事者の視点から私たちの「社会」を問い直していきます。

わたしのおすすめ授業紹介!

● 心理学専攻 4年

梅寺 優那 神奈川県立厚木高等学校 出身

心理学実験

心理学専攻必修の授業で、実験や調査を自分自身で行い、その内容や結果を統計のソフトを使って分析してレポートにまとめます。レポート作成には努力が必要ですが、非常に達成感のある授業です。

大きな壁になるからこそ、学びの中で鍛えられます。

自分でデータを取って統計ソフトで分析にかけるのは大きな壁になりますが、卒業論文の執筆や研究方法における大きな学びにもなります。

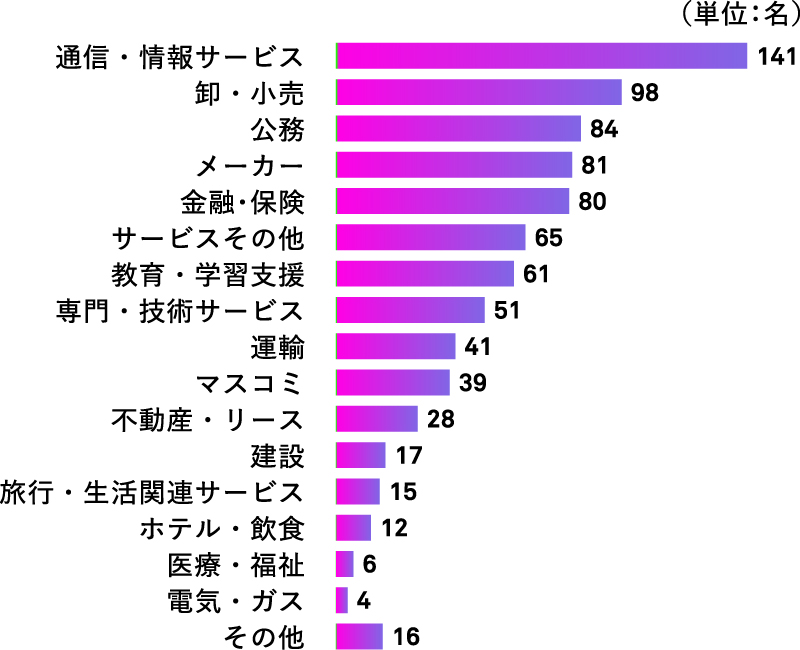

卒業後の主な進路

- ■ 主な就職先(上位20企業・機関)

- 東京都教育委員会/東京都庁/楽天グループ(株)/法務省/(株)キーエンス/日本航空(株)/国税庁/東日本旅客鉄道(株)/(株)フジテレビジョン/(株)サイバーエージェント/日本生命保険(相)/厚生労働省/国土交通省/伊藤忠商事(株)/(株)みずほフィナンシャルグループ/(株)日本総合研究所/(株)東急エージェンシー/日本通運(株)/(株)明治/(株)オリエンタルランド

- ■ 主な進学先

- 中央大学大学院/東京大学大学院/京都大学大学院 他

- ■ 目指せる資格

- 教員免許/社会教育主事/司書・司書教諭/学芸員/臨床心理※/公認心理師※/社会福祉主事/社会調査士/不動産鑑定士/宅地建物取引士/中小企業診断士 など

※大学院進学など条件があります。

- 2024年度就職決定者数

- 839名※

- 2024年度進学者数

- 28名

※就職決定者数は、文部科学省の学校基本調査における「就職者」定義に準拠。

専攻・プログラム紹介

-

国文学専攻 Department of Japanese Literature

-

過去とのつながりを知り、未来の自分と世界を考える。

日本語による文学・芸能・文化、そして日本語そのものを研究します。古代から現代に至るまでの間、文字や音声を介し、言葉によって文化はつくりあげられてきました。その豊かな文化に接し、価値を見極める目を養い、その目で現代、そして未来を見つめられるようになること、それが国文学専攻での学習の目標です。[卒業論文のテーマ例]

『万葉集』の行幸について/源氏物語における死/英訳「平家物語」の研究/江戸の広告と戯作者/唐十郎論/江戸川乱歩『赤い部屋』論/「お疲れ様です」の用法の変化

-

英語文学文化専攻 Department of English Studies

-

英語圏のことば・文学・文化に関する理解を深めよう。

英語学、イギリス文学文化、アメリカ文学文化の基本領域から構成されています。これらの領域の専門教育を通して、ことば・文学・文化に関する理解を深め、国際感覚を養います。また、英語での速読や精読、論理的な文章の書き方、プレゼンテーションやディベートをする方法を実践的に学びます。[卒業論文のテーマ例]

The Acquisition of Dative Alternation in English by Japanese Learners of English /日本人と英語母語話者の依頼表現の違いについて/映画『アメリカン・グラフィティ』挿入歌の虚実/『マクベス』における男らしさと王の資質

-

ドイツ語文学文化専攻 Department of German Studies

-

ドイツ語圏の文化と歴史の光と影から、 未来への英知を学ぶ。

ドイツ語と、ドイツ語を使用する国や地域の文化を広く深く学ぶことにより、新しい社会と文化を創造する英知を養うことが、ドイツ語文学文化専攻の学びです。ドイツ語圏の言語・文学・文化・歴史を学び、広い視野から自分の専門にアプローチし分析する力を養うとともに、異文化コミュニケーション能力の向上も目指します。[卒業論文のテーマ例]

Vergleich und Analyse der Kriegsbilder von Otto Dix/エルフリーデ・イェリネク『ピアニスト』における社会批判/自伝『詩と真実』から読むゲーテ『若きウェルテルの悩み』/旧東ドイツの日常生活で使われた語彙の分析

-

フランス語文学文化専攻 Department of French Studies

-

語学文学文化コース/美術史美術館コース

言葉と文化をアラカルトで学んでもよし、アートを体感するもよし。

フランスという社会が生み出した文化は、世界の各地域で、過去も現在も広く関心を引き、存在感を示しています。その根源には何があるのか。フランス語を入り口として、「語学文学文化コース」では文学を中心とする様々な文化を、「美術史美術館コース」では美術史と美術館について学修します。[卒業論文のテーマ例]

L'étude des marqueurs distinctifs dans les manuels élémentaires /フランス英語教育の展望/ギュスターヴ・モロー《若者と死》から見る図像学

-

中国言語文化専攻 Department of Chinese Studies

-

高度な語学力と幅広い知識で中国の諸事情を正確に理解する。

中国という巨大な隣国と上手に付き合っていくにはどうするか? 私たちの答えは2つあります。まず高度な中国語運用能力を養うこと。次に、人々の暮らしや考え方の背景となる歴史や文化について、幅広い知識を身につけること。そうすれば、現地に関する様々な情報を、自分の目と耳で確かめ適切に分析することができるでしょう。中国がわかれば、日本の立ち位置も見えてくるはずです。[卒業論文のテーマ例]

中国の義務教育における格差問題/馮夢竜編『山歌』における押韻規則と字句解釈への活用の可能性/両岸関係の平和的解決に対する考察―台湾人アイデンティティーを中心に/蘇州における日中交流―友好都市を中心に

-

日本史学専攻 Department of Japanese History

-

歴史的視点から物事を捉える目と頭を養う。

温故知新。歴史を学ぶことによって新しい知恵が生み出される。大学で日本史学を専攻することは、歴史的視点から物事を捉える目と頭を養うことを意味します。文献史学や考古学を深く学ぶことで、日本の歴史を自ら解き明かす力を身につけ、社会の方向性を見据えながら、自分の歩むべき道を見つけ出しましょう。[卒業論文のテーマ例]

縄文中期から後期初頭の埋甕の様相/古代天皇の皇位継承原理/平安時代の陰陽道・陰陽師/中世東国寺院における武士勢力の影響/幕末期における相模国被差別民の諸相/品川宿における天皇東幸/二・二六事件後の政局変化

-

東洋史学専攻 Department of Asian and African History

-

現代社会の成り立ちを、アジアから、歴史から考える。

歴史学とは、現代社会が今ある姿になった経緯を理解するための学問です。国際社会が抱えている多くの問題を解決するために、そして、これからの世界で日本の国や企業・人が真に成功するために、アジアの社会を形づくった歴史への深い理解が望まれます。 その手段となる語学力の向上と、透徹した歴史認識の養成に力を注いでいます。[卒業論文のテーマ例]

オスマン帝国における禁酒と飲酒/ロシア帝国統治下の中央アジアにおけるジャディード運動/ベトナム戦争におけるテト攻勢の意義/族譜からみる朝鮮時代の社会変化/日中の森林観に関する一考察

-

西洋史学専攻 Department of European and American History

-

西洋の歴史から、世界をどのように見るかを考え問題提起する。

「西洋」の歴史を学ぶということは、単に遠い国々や地域の歴史を知ることではなく、私たちが「西洋」を、そして世界をどのように見るかを考え、問題を提起することです。西洋史学専攻では、多様な教授陣とカリキュラムを用意して、できる限り柔軟に、世界史的視野で、皆さんが自分なりの「西洋」を発見する手助けをします。[卒業論文のテーマ例]

中世前半における聖俗秩序のあり方/古代メソポタミアのビール/教科書にみる日墺独の歴史認識/デンマークのフォルケホイスコーレ/ソ連における宗教政策

-

哲学専攻 Department of Philosophy

-

よくわからないことの多い謎に満ちたこの世界に、立ち向かう学問。

いつの間にか生まれて、苦労して生きていき、そして最後には死んでしまう。このことにどんな意味があるのでしょうか。この〈わからなさ〉を出発点として、昔から様々な哲学者たちが悩み苦しみながら、考えてきた問題群があります。そんな問題について本を読み、みんなで議論しながら、4年間じっくり付き合ってみませんか。[卒業論文のテーマ例]

人工知能に魂はあるか―プロティノスの哲学による考察―/規範主義者富永仲基/ベルクソンとバシュラールの時間論―質による一元論と量による多元論―

-

社会学専攻 Department of Sociology

-

これからの社会を構想しよう。

社会学専攻では、現代社会を<Global>グローバルに見渡しつつも、<Clinical>微細に臨床的に観察し、<Visionary>未来を見通す知を養います。国内外で実際に社会調査する実力を養成し、社会を理論的に考察するトレーニングに力を入れており、ビジネス・行政・マスコミ・研究職・NPOなど幅広い分野に卒業生を送り出し続けています。[卒業論文のテーマ例]

カンボジアのごみ山が果たす社会的機能/精神障害の親を持つ子供の「曖昧な生きづらさ」/子ども食堂は地域コミュニティに何をもたらすか/#検察庁法改正案に抗議しますtwitterデモ

-

社会情報学専攻 Department of Socio-Informatics

-

情報コミュニケーションコース/図書館情報学コース

「情報」という切り口から見える現代社会の面白さ。

メディアや情報が鍵を握る現代社会に対応できる学生を育てます。「情報コミュニケーションコース」ではメディア・コミュニケーションやメディア文化、社会心理学を理論的・実証的に学び、社会調査やデータ処理の実践力も修得。「図書館情報学コース」では、理論と実践の両面からシステムエンジニアやライブラリアン(司書)等情報管理のスペシャリストを養成します。[卒業論文のテーマ例]

「アイドル」の結婚は許されるのか?/視聴者が離脱しない動画広告とは/ネット炎上の現状と今後の展望/図書館と電子図書館における利用者行動の考察/感性キーワードによる小説分類

-

教育学専攻 Department of Education

-

学校だけでなく社会の中で、人が育ち、学び、生きることを問う。

教育学は学校教育だけではなく、家庭教育や生涯学習など社会の様々な場面で、子どもから高齢者に至る人間の成長を対象にした学問です。教育学は総合的な社会科学なので、哲学、歴史学、政治学、経済学、心理学、社会学などとも関連しています。また、現代の教育問題のトピックや外国の教育事情などについても学ぶことができます。[卒業論文のテーマ例]

非行少年の家庭的な支援/幼児期における「死」の伝え方/小学校の英語教育における社会連携の意義/児童館の機能と地域的意義/横浜市における多文化共生に向けた教育の取り組み

-

心理学専攻 Department of Psychology

-

自分の中にある常識を根底から覆し、新しい「知」を提供する。

心という目に見えないものを客観的に捉えるために、心理学では実験・観察・質問紙調査などの方法や数学を用い、科学的な真実を追究します。その一方で、心理学では一人の人間を、対話を通して深く理解しようとします。あなたは科学的な「知」を身につけつつ、実践の中で出会った他者の言葉に対し思索を重ねることになるのです。[卒業論文のテーマ例]

非共感覚者における共感覚性の検討/第二言語の分節化におけるシャドーイングの効果/白色文字と有彩背景色の組み合わせにおける視認性/大学生運動部員のスポーツ傷害を受傷後の心理的変容についての質的研究

-

学びのパスポートプログラム Interdisciplinary Studies Program

-

社会文化系/スポーツ文化系

領域を横断しながら自ら学びをデザインし、人や社会を読み解く。

激変する現代社会の諸課題を読み解いていくには、様々な学問分野の基礎を学び、それらを相互につないでいく自由な発想が必要です。そのような発想をもつ人を育てようとするのが、この「学びのパスポートプログラム」です。入学時に「社会文化系」と「スポーツ文化系」どちらかの系統を選択し4年間自分だけのオリジナル・カリキュラムで学びます。[卒業論文のテーマ例]

新自由主義体制下のジェンダー価値観/動物園における『種の保存』/シティプロモーションにおける自虐的ユーモア/スポーツにおける人種差別/スポーツ・メガイベントのレガシー/アイスホッケーの町におけるNGOの取り組み/女子陸上選手のパフォーマンス決定要因の分析